7月、謎の天才絵師「絵金」が高知の夜を彩る。

エリア

こんにちは。BACHの幅允孝です。

さまざまな土地を旅し、そこでの発見や紐づく本を紹介する不定期連載、「気ままな旅に、本」。高知の旅も4話目になりました。

7月の高知を彩る「絵金」とは?

高知の夏は「絵金」に彩られる。といっても、何のことだか分からないかもしれません。

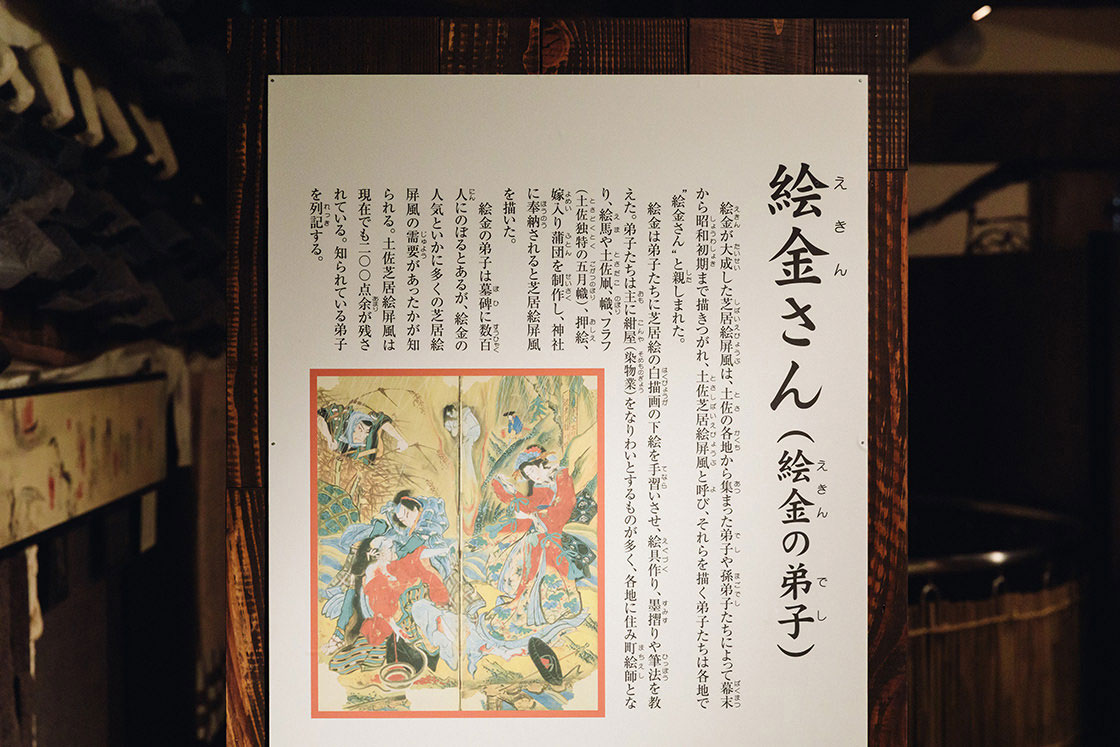

「絵金」というのは、幕末から明治にかけて高知で活躍した、独自の芝居絵屏風で知られる画家のこと。絵師・金蔵の名をとって「絵金」と呼ばれているのです。

高知県香南市赤岡町にある須溜田八幡宮で毎年7月の14・15日に行われる神祭。そこでは、神社に伝わる18点の芝居絵屏風を暗闇のなかロウソクの灯りだけで鑑賞する風習が続いています。

しかも、それらの絵は神社近くの商店街にある氏子たちの家に点々と置かれ、町全体を使ったインスタレーションのよう。

その日だけは街灯や自動販売機の電気も消し、当時と同じ光で闇に浮かび上がる絵金の作品をみるのです。

残念ながら、僕らは神祭のタイミングとは合いませんでしたが、その絵金の作品と祭りの文化を伝える「絵金蔵」を訪れ、この謎の多い絵描きについて詳しく知ることができました。

髪結いの子から土佐藩御用絵師に

まずユニークなのが絵師・金蔵の来歴。

1812年に髪結いの子として生まれた彼は幼い頃から画才を認められ、土佐藩御用絵師の前村洞和に学び狩野派を叩き込まれます。

通常、狩野派の修行期間は10年ですが、彼はわずか3年で免許皆伝。洞和から一字を拝領し、洞意の号を受けました。

髪結いの子が名字帯刀を許される御用絵師、林洞意にまで上り詰めたのです。

ところが、そんな順風満帆の彼を待ち受けていたのは突然の悲劇。33歳のとき狩野探幽の贋作事件に巻き込まれた彼は、お城下追放になってしまいます。

その時、彼が林洞意として描いた作品のほとんども焼き捨てられました。

後年描かれた狩野風の白描からはその天才的な筆力をうかがい知ることができますが、その優れた筆力が仇となって御用絵師・林洞意は闇の中へと姿を消すことになってしまったのです。

それからの10年間。失意の金蔵が一体どこで何をしていたのかは、未だに謎のままです。

ところが10年後、土佐に戻った彼は御用絵師の堅苦しい裃を脱ぎ、庶民の中で描きたい絵を自由に描く町絵師として復活します。

当時人気のあった歌舞伎や浄瑠璃の演目を脚色して芝居絵屏風を描き、廻船問屋や商工業が栄えた赤岡の町で庶民の熱狂的な支持を集めました。

それが、絵師・金蔵が誕生したきっかけです。

闇夜で目撃する絵金の筆致

弟子たちの作品を含め「絵金」風の芝居屏風絵は、1枚の絵の中に芝居のストーリーが幾重にも表現されているのが特長です。

二曲一隻屏風には赤や緑の鮮やかな色彩が踊り、大胆な構図の躍動感がみる人に「これでもか!」と迫ってきます。

紆余曲折を経た絵師・金蔵の絵にかける執念と描く悦びが屏風に叩きつけられているようなのです。

そんな彼の怨念にも似た筆致が暗闇のなかから浮かび上がる迫力は、実に見応えがあります。

というのも「絵金蔵」でも神祭の夜に倣って展示室を暗くし、ほのかな光のみで「絵金」を鑑賞できる仕組みがあるからです。

できれば、次回は本当の闇で彼の執念を目撃したいものですが‥‥

ちなみに絵金についてもっと詳しく知りたい方は高知県立美術館が発行する『絵金 極彩の闇』がおすすめです。

2012年に絵金生誕200年を記念して開催された展覧会図録ですが、大衆芸術として学術的には陽の目をみなかった「絵金」の価値を再認識させるきっかけになりました。

祭りの道具だった「絵金」が芸術として見直され、地域の活性化にも役立っているのです。

《まずはこの1冊》

<取材協力>

絵金蔵

高知県香南市赤岡町538

https://www.ekingura.com/

幅允孝 (はば・よしたか)

www.bach-inc.com

ブックディレクター。未知なる本を手にする機会をつくるため、本屋と異業種を結びつける売場やライブラリーの制作をしている。最近の仕事として「ワコールスタディホール京都」「ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur」書籍フロアなど。著書に『本なんて読まなくたっていいのだけれど、』(晶文社)『幅書店の88冊』(マガジンハウス)、『つかう本』(ポプラ社)。

文 : 幅允孝

写真 : 菅井俊之