老舗飴屋が受け継ぐ裏メニュー「ててっぽっぽ」とは?

エリア

こんにちは。中川政七商店の吉岡聖貴です。

日本全国の郷土玩具のつくり手を、フランス人アーティストのフィリップ・ワイズベッカーさんとめぐる連載「フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり」。

連載11回目は戌年にちなんで「赤坂人形の戌」を求め、福岡県筑後市の赤坂飴本舗を訪ねました。(ワイズベッカーさんのエッセイはこちら)

「ててっぽっぽ」こと赤坂人形

東北地方と並んで郷土玩具の宝庫といわれる福岡県。

数多い玩具の中でも、武井武雄さん、川崎巨泉さんなどの玩具研究家が口を揃えて、天下の名玩と推したとされるのが「赤坂人形」です。

江戸時代中期頃から、有馬藩の御用窯・赤坂焼の産地であった筑後市の赤坂地区。

その窯元で働いていた陶工たちが本業の傍ら、笛などの子供のおもちゃや恵比寿・大黒などの縁起物を作っていたのが、赤坂人形のルーツといわれています。

土人形は元々、以前の連載で紹介した京都の伏見人形をルーツとして、かつては全国百ヶ所近くの産地で、様々なモチーフが作られていたとされます。

福岡を含む北部九州にも、佐賀県の尾崎人形や長崎県の古賀人形などがありますが、どれも雰囲気が似ているのは、腕を磨くために窯元を渡り歩いた職人が、地元に戻って開窯していったからなのかも。と思ったりもします。

赤坂人形は赤土を素焼きしたものに胡粉をかけ、紅、黄、青などの絵の具で彩色するという昔ながらの製法が今も守り続けられている、日本でも数少ない土人形。型合わせの際にできた耳と荒いタッチの絵付けを見ると、昔と変わらない素朴さとほのぼのとした温もりを感じます。

筑後地方では「ててっぽっぽ(不器用な人)」という愛称で、こどもの玩具や民芸品として親しまれてきました。

かつての赤坂地区には、数軒の人形屋があったそうですが、現在赤坂人形を作っているのは「赤坂飴本舗」店主の野口紘一さんただ1人。唯一の作り手を訪ねました。

知る人ぞ知る、老舗飴屋が受け継ぐ裏メニュー

赤坂人形の製造元は、実は老舗の飴屋でもあります。

米を原料にした名物・赤坂飴をはじめ、茶飴、棒飴などの懐かしい飴菓子をつくる「赤坂飴本舗」は明治15年の創業。

野口家で赤坂人形作りが受け継がれ始めたのは、それ以前の江戸時代末期頃から。

飴屋が郷土玩具をつくっているのは、日本中探してもここだけではないでしょうか。

野口さんは若い頃から、先代を手伝って東京での物産展の準備や祭りの行商などをしていたそうです。今では当時のブームも落ち着き、趣味や収集のため注文をされるお客さんのために、予約販売で年間200個ほどを一人で作っておられます。

赤坂人形作りは、口伝では野口さんで6代目。

人形作りもできる息子さんが、このまま跡を継ぐかはまだわからないそうですが、「自分の時も跡を継げと言われたことはなかったし、どけんかなるっさい。」

どうにかなるでしょうと期待を込めて仰っているようでした。

赤坂飴本舗で継承されているのは、技術ともう一つ。

人形作りに欠かせない型枠です。かつて、周りの赤坂人形の窯元が店をたたんだ時に譲ってもらったという型を、今も大事に使い続けておられます。

「近くの田んぼで人形の型が見つかったと、持ってきてくれた人もいましたよ。」

型枠は素焼きなので壊れやすく、使っていくうちに欠けてしまうことも。

それでも新しい型は作らず引き継いだものを大事に使い続け、現在は笛ものを中心に小型の大黒、猫、梟など20数種類の人形を作られています。

赤坂人形の笛ができるまで

今回は、野口さんに戌とふくろうの笛の作り方を見せてもらいました。

まずは成形から。

ダンボールの上に、椅子・台・ヘラ・箱・灰をセットして準備完了です。

灰は事前に漉し器を通して、粒子を細かく整えます。

漉し器を作る職人さんも最近は少なくなってきているそう。

型枠に粘土を埋め込む前に、灰をまぶします。

型離れをよくするためであり、昔は竈の灰を使っていたとのこと。

表面・裏面がセットになっている型枠にそれぞれ粘土を埋め込みます。顔の表情など細かな凹凸を出すため、片面ずつしっかりと、型が割れないように配慮もしながら押さえるのがコツ。

最後に表裏を貼り合わせます。この時に型枠からはみ出した粘土が赤坂人形の特徴である「耳」になります。

表裏が一体になった型枠と粘土に手で振動を与えながら、片面ずつ型を外していきます。

型をはずすと犬の形状が見えてきました。

型が欠けている箇所(犬の耳)が盛り上がっているのは、後ほど仕上げるそう。

型の合わせ目からはみ出してた耳を少し残しながらヘラで削り、仕上げに水をつけて成形。

乾燥させる前に、笛を鳴らすための空洞を作ります。

波状のトタンを加工してつくったお手製のドリルをグルグル回して、まずは息が抜ける側の穴を掘り出します。息を吹く側はヘラを使って、斜めに風があたるように掘り出します。

ここまでの作業を、野口さんひとりで一日に20個ほどこなすそうです。

そして、冬は1週間強、夏は5日くらいかけて粘土を乾燥させます。

成形に使うヘラはどれもお手製。

手の皮の厚みや指の太さも、まさしく職人さんの手です。

続いては、素焼き。

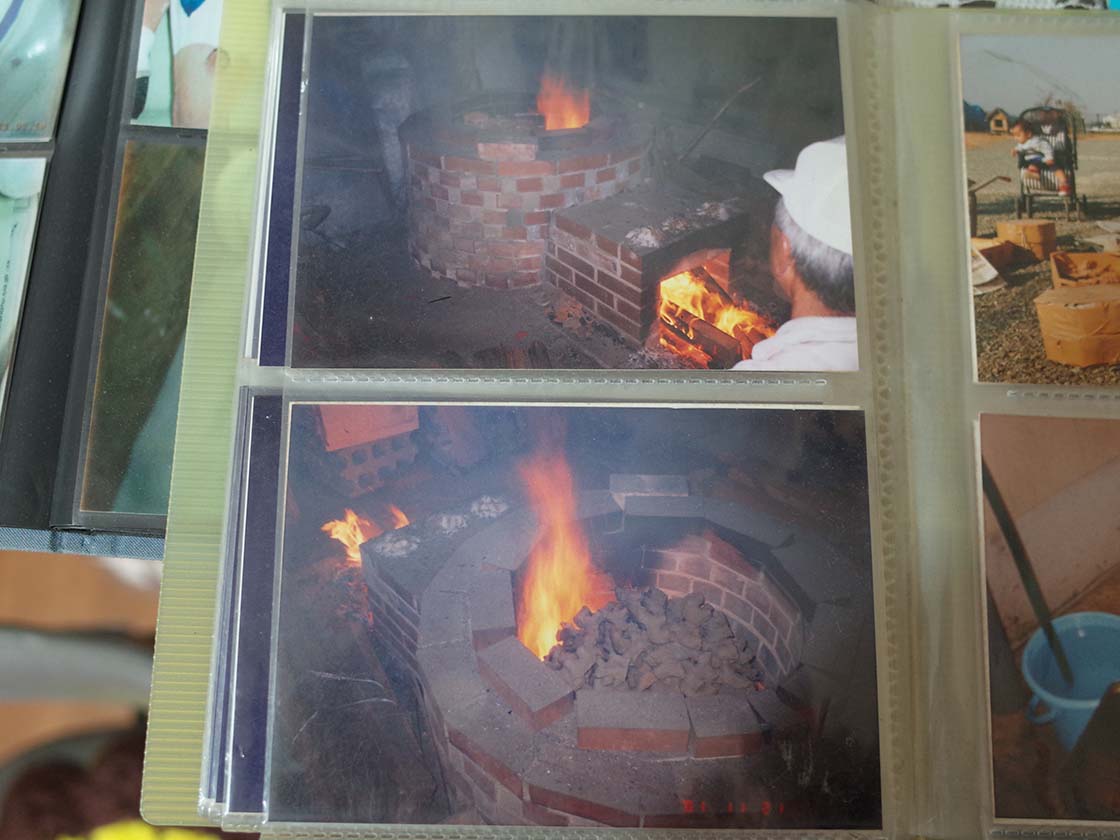

江戸時代は登り窯を、そして最近までは写真の薪窯を使っていたそうです。

その頃は、一日かけて煤だらけになりながら焼いていたとのこと。

そして現在使用しているのは電気窯。

800℃の低温で9時間素焼きをします。だいたい、100個くらいずつ2回に分けます。

最後に、仕上げの彩色。

素焼の生地に胡粉を塗り、彩色をほどこします。

昔の藍や紅花などの植物染料に代わり、今は食用色素の紅、黄、青などを使用。

時間をかけず一刷毛でさっと彩色した、味わいのある絵付けが特徴です。

「年年歳歳、色が褪せて、10年もするとほとんど粘土の色に戻っていきますよ」

時が経つほど味わいが深くなり、自分だけのものになっていくのも楽しみの一つ。

飴づくりと笛づくりの根っこにあるもの

「自慢じゃないですが、100%はできません」

赤坂人形作りにおいてはベテランの野口さんが最も難しいというのは、笛を鳴らすこと。

火加減によって焦げたり収縮したりして、笛が鳴らなくなっていた薪窯の時は仕方ないとして、電気窯になってからも古い型をそのまま使用しているため、型通りに作ったとしても笛が鳴らないことがあるのだそうです。

低い音を鳴らすふくろうなどには太い穴を、高い音を鳴らすものは細い穴をと作り分けているのも、難易度が高い理由の一つであるのかもしれません。

また、赤坂人形をよく見ると、笛の吹き口にはどれも胡粉が塗られていないのがわかります。

本体に塗られる絵の具も、昔は植物染料、今は食用色素と口に入れても安全な素材が使われているのですが、吹き口は子供の口に触れる部分なので、更に安全性を考えて昔からこうしているとのこと。

飴も笛も子どもが口に触れるもの。子どもへの思いやりは、通じるものがあるようですね。

どちらのものづくりも途切れることなく、末永く続いていってほしいものです。

さて、次回はどんないわれのある玩具に出会えるでしょうか。

「フィリップ・ワイズベッカーの郷土玩具十二支めぐり」

第11回は福岡・赤坂人形の戌の作り手を訪ねました。

それではまた来月。

第12回「奈良・一刀彫の亥」に続く。

<取材協力>

赤坂飴本舗

福岡県筑後市蔵数赤坂312

電話 0942-52-4217

文・写真:吉岡聖貴

「芸術新潮」8月号にも、本取材時のワイズベッカーさんのエッセイと郷土玩具のデッサンが掲載されています。ぜひ、併せてご覧ください。