【地産地匠アワード】“おいしさ”にフォーカスした、料理の名脇役。形以上の進化を遂げた「大門箸」

土地の風土や素材、産地や業界の課題に、真摯に向き合って生まれたプロダクト。

そこには、日本のものづくりの歴史を未来につなぐそれぞれの物語がつまっています。

「地産地匠アワード」は、地域に根ざすメーカーとデザイナーとともに、新たな「暮らしの道具」の可能性を考える試みです。

2025年の受賞プロダクトの中から、奈良県下市町でうまれた「大門箸」を取り上げます。それぞれの背景にある物語をぜひお楽しみください。

銘木の産地・吉野から生まれる割り箸の現在地

日本の食卓に欠かせない道具のひとつ、お箸。今回はその中でも「割り箸」にまつわるお話をお届けします。

国内には複数の箸の産地がありますが、割り箸の最大生産地は奈良県南部・吉野地方です。

77%が森林というこの地域では、500年以上前から植林が行われ、良質な吉野杉・吉野檜が育まれてきました。製材時に出る端材を有効活用して生まれた「吉野割り箸」は、香りの良さや割れやすさ、滑らかな手触り、まっすぐで年輪が細かい木目の美しさから、高級割り箸の代名詞として知られています。

もとは製材時に出る端材を有効活用するために始まった箸づくりですが、その品質の高さから全国の料亭や和食店に広まり、吉野は日本一の割り箸産地へと成長しました。

ところが2000年代以降、安価な輸入品が国内シェアの大半を占めるようになり、技術の継承も危機に直面して、現在吉野の割り箸は厳しい状況に立たされています。

そんな逆風のなかで誕生したのが、今年の地産地匠アワードでグランプリに輝いた「大門箸(だいもんばし)」です。

プロダクトデザイナーの菅野大門さんが監修を手がけ、ご自身の名を冠したもの。地元・吉野の檜を用い、繰り返し使える丈夫さ、すらりと細い形、白木ならではの上質な佇まいを備えており、“使い捨てない、使い捨て箸”という、まったく新しい価値観を持った割り箸として注目されています。

名脇役を目指して昇華した“極細・非対称の美”

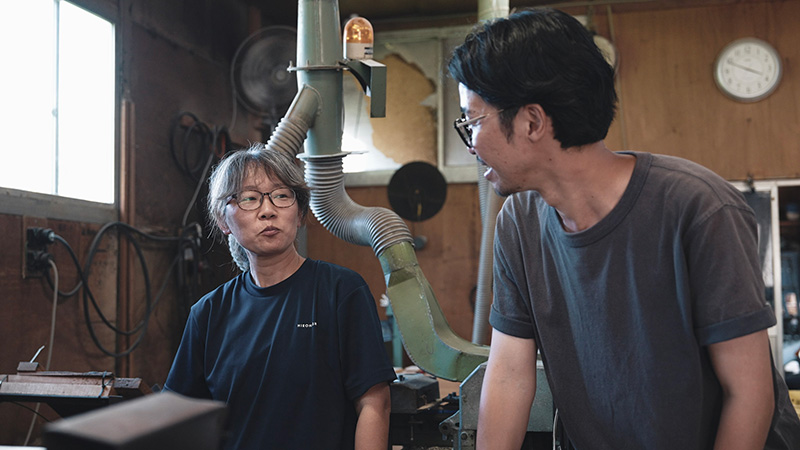

「大門箸」を作っているのは、吉野の下市町にある創業約40年の株式会社廣箸。創業者の後を現代表の中磯末紀子さんが継ぎ、吉野杉や檜の端材を使って職人たちが丁寧な手仕事で箸づくりを続けています。

クリエイターの多い吉野の町で共通の知人もいたことから、なんとなくお互いのことを知っていた菅野さんと中磯さん。とある展示会で挨拶を交わし、お互いの現状を話しているなかで「一度工場へ見学に行ってもいいですか?」と菅野さんが言ったことから、すべては始まりました。

「工場を見せてもらうといろんな種類のお箸を作られていて、話を聞けば聞くほど割り箸の市場ってめちゃくちゃ面白いなって思ったんです。そもそもお箸は世界人口の約3割が使っていると言われています。そして吉野では国産の割り箸の約7割を生産している。

本当に大きなポテンシャルがあるし、割り箸ってずっと使われ続ける“最強のサブスク”のようなもので、ビジネスとしても可能性がある。日本文化を映す歴史あるプロダクトなので、今後の価値にも期待できると感じました」(菅野さん)

さまざまな割り箸を見ていくなかで、菅野さんは「“おいしさ”にフォーカスした割り箸」が無いことに気づきます。

「お箸は料理をおいしく食べるための道具。ならば、主役である料理を邪魔しない“名脇役”を作りたいと思ったんです」

それから廣箸へ通うようになった菅野さん。「こんなのできますか?」と中磯さんに尋ねては「できません」と返される日々。それでも諦めずにオファーし続け、一緒に製造現場にも入りながら素材や形状、細さなどあらゆる試作と試用を重ね、2年ほどの月日をかけて「大門箸」が完成しました。

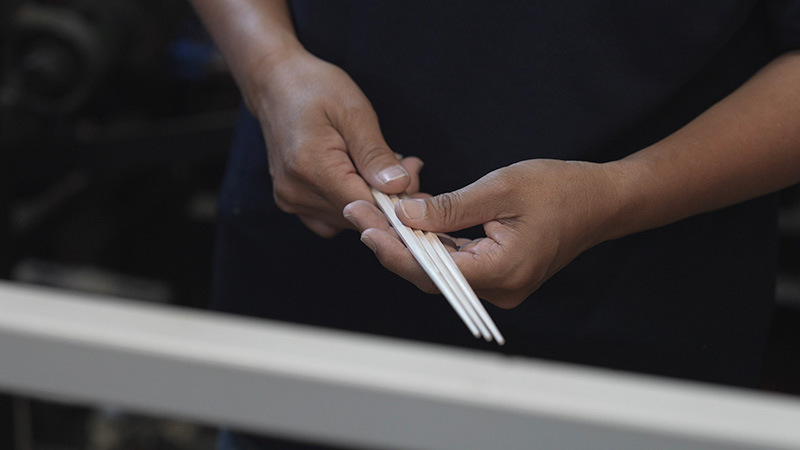

片方は中太、もう片方は極限まで細くした左右非対称の形は、千利休が考案した「らんちゅう箸(利休箸)」をより持ちやすく進化させたものです。料理の味わいを引き立てる口当たりのよさと、吉野檜ならではの特徴を活かして1膳わずか5gという軽やかさを実現しました。無塗装の白木は品格を備え、晴れの日にも日常にも寄り添って食卓を豊かにしてくれる、まさに“名脇役”です。

実際に手にすると、驚くほど軽くて持ちやすい。スッとお箸が抜ける口当たりはとてもやさしく、使うのが嬉しくなるような、温かな佇まいが印象的でした。

「十分な強度があるので、一度使って終わりにするのはもったいない。『使い捨てない、使い捨て箸』『自分のタイミングで使い捨てる使い捨て』という感覚で、寿命がくるまで何度でも使っていただきたいですね」(菅野さん)

「割り箸は、焼却炉で助燃剤のような役割をするそうです。キャンプでも焚き火に入れて活用できるし、子どもの工作や掃除にも使えて、最後の最後まで役に立つんですよ。歯ブラシの替え時と同じように、自分のタイミングで使い切ってもらったらいいと思います」(中磯さん)

オリジナルマシンと職人技が支える、唯一無二の造形

廣箸の工場では、先代が独自に設計・改良した機械が今も現役で動いています。箸削り機や角材揃え機、削りくずを利用した乾燥室の装置など、70種類を超えるお箸を美しく、効率的に製作するために、独自の設備を生み出してきました。宮大工もされていたという先代の美意識とこだわりがつまったこれらの機械が連動することが廣箸の技術力につながり、1本1本のお箸がかたちになっていきます。

「どれも本当によく考えられている機械たちで、感心しました。お箸がきれいに作れるようここまで微調整できる機械なんて、他では見たことがありません。『大門箸』の極細の先端は、まさにこの機械と吉野檜があってこそ。世界でも廣箸にしか作れないお箸だと思います」(菅野さん)

とはいえ、すべて機械任せで簡単にできあがるわけではありません。

「ただ機械があるだけではなく、職人が図面を見ながらつきっきりでミリ単位の細かい調整をしています。完全オートメーションではない“工芸”とも言える手仕事なんです。どれが欠けても『大門箸』はできなかったでしょうね」(中磯さん)

なかでも要となるのは、箸先を削り出す機械です。円盤状の刃物が回転しながらとても複雑な動きを重ね、角度や当たり方を繊細に調整して仕上げていきます。この調整を担うのは、20年以上の経験を持つベテラン職人の水本さん。

そんな水本さんからしても、「大門箸」は「特に作るのが難しい」と言います。細さはもちろん、非対称なバランスもその要因のひとつ。「硬い檜を細くしなければならないので、どうしても欠けやすいんです。さらに長さと細さが左右非対称なので調子を合わせる工程が二倍になりますし、バランスも悪くなるので、まっすぐなお箸にするのに苦労しています」と教えてくれました。

機械のコンディションによっては1日中調整を続けている日もあるのだとか。

「外から見ても何をしているのか分からないんです。でも何も言わなくても必ず合わせてくれる、絶対にできるからと信頼しています。気がつくといつの間にか機械が気持ちよく動き出しているんですよね」(中磯さん)

人と、木と、機械と、デザイン。そのすべてが絶妙に重なり合った結果として、「大門箸」は生まれています。

福利厚生の充実や、トイレの整備まで!ものづくり以上、仕組みづくりの重要性

「お箸の帯のつけ方や帳簿のことなど、聞けば聞くほど労力がかかっていたり整っていなかったりすることが多くて。新商品の生産を始める前にまず会社の基盤を整える必要があると思ったので、自主的に動きました」(菅野さん)

そう菅野さんが振り返るように、当初中磯さんは業務に追われ、何か新しいことや改善案を考える余裕すらない状況でした。そこに、自主的に通ってあれこれ手を付けていく菅野さんの行動力と、それを受け入れる中磯さんの懐の深さが重なり、さまざまな改善が進められていきます。

帯巻き作業の機械化に始まり、帳簿・請求書のデジタル化、ネット環境や無線LANの整備、トイレや事務所の改修、ウォーターサーバーの導入、輸送効率の改善、昼食代・交通費補助の制度改正まで。さらに、学生から高齢者まで働ける柔軟な勤務体系も整え、「自分が働くならこうあってほしい」という労働者と経営者の両方の視点で、菅野さんは廣箸の環境を一つひとつ整えていきました。

「働く環境を今のスタンダードにしていかないと、若い人がまず来ないじゃないですか。女性や若い人が働きやすい環境を整えることは、人材確保に直結します。夢を追う若者も、人生を重ねたおじさんも応援する。みんなが気持ちよく働きやすい場所にしたいんです」(菅野さん)

こうした環境面の整備が功を奏し、以前は年配者ばかりだった職場にも、若い人たちが加わりました。手伝いに来てくれていた学生の卒業制作展を見に行ったり、引っ越しを手伝ったり、ともにお風呂で汗を流したり。このような繋がりから新たな仲間が増え、SNSでの発信を通じて遠方から通う人も出てきています。

「一度若い人が集まるとその中で盛り上がるし、環境を整えれば現場から自然にアイデアが出るようになる。それが一番大事だと思っています」(菅野さん)

社員以上に深い動きを菅野さんは自発的にしたのですが、これらは無報酬で行っていました。

「無報酬というと聞こえが悪いかもしれませんが、夏休みの自由研究みたいなものです。廣箸からすればコストがかからないから、僕は自由に動けますし、誰にも研究の邪魔をされない。今は少しずつ土台ができ、マネタイズしてきました」(菅野さん)

中磯さんはかつて会社の改善を考えてデザイナーやコンサルを探し、講座にも通いましたが、費用の見通しや相性が分からず、依頼に踏みだせませんでした。

「スポットでコンサルや商品開発をして去っていくことを僕はしたくなくて、5年、10年かけて一緒に商品を作り、100年売るくらいのスタンスでいたいなと。それを廣箸さんで実現させてもらっているところですね」(菅野さん)

「一番安い工芸」が秘める、大きな可能性

廣箸では職場環境が整備されていく一方で、もう1つ大きな課題を抱えていました。それは、商品の値付けや生産計画などを自分たちでうまくコントロールできないということ。

「毎日、注文に合わせて作って出荷するだけで精一杯でした。在庫もほとんどなく、やっと家に帰って寝るだけの状態が何年も続いていたんです。自分たちが作ったものがどこでどう使われているのかも分からない状態でした」(中磯さん)

「それなのに作れば作るほど赤字になるような構造になっていたので、『これは仕組み自体を見直さないといけない』と思ったんです」(菅野さん)

そんな問題意識からも、お客さまと直接つながる方法として「大門箸」が生まれました。現在「大門箸」は地道ながら販路を開拓し、小売店や業務用として料亭やレストランでの採用が増えてきているといいます。

「カタログを飲食店に直接送ってみると、ほとんどの方が箸先の細いタイプを選ばれるんです。細いお箸は上品に見えるだけでなく、料理がおいしく感じられるという感覚が本当にあるんだと感じています」(菅野さん)

さらに菅野さんは、割り箸という存在自体の価値も見直してほしいと話します。

「『割り箸』は“日本で一番安い工芸”だと思っています。彼らは工芸として作っている感覚はないですが、機械生産とはいえ、自然のものを扱う以上、その大部分は人の手によって作られるものです。500年続く吉野林業と日本の食文化に根付いている歴史を見てみると、きっと工芸と呼べるものなんじゃないかと思います」

この素材が育まれる森を健全に保つためには、木を伐り、余すところなく使い、再び植える循環が必要です。丈夫な箸を毎日の食事で繰り返し使うことは、環境にとっても大きな意味があります。菅野さんの提案で、今後はお箸づくりからさらに1歩踏み込み、“山”そのものへと視野を広げようとしています。

「将来的には丸太から買って、芯材は建材として販売し、端材を自分たちの箸づくりに活かす。廣箸の3代目となる予定の息子さんには、お箸屋と建材屋を同時にやることも提案しています」(菅野さん)

「実際に丸太を切るところから試したこともありますが、今は端材をもらってきた方がまだ安いんです。ただ、建材側で利益をしっかり出し、その端材でお箸を作る流れができれば、林業にも貢献できると思っています」(中磯さん)

1膳の割り箸が変われば、森も文化もおいしさも変わっていく。

「大門箸」は、その未来への一歩をすでに踏み出しているようです。

<関連特集>

文:安倍真弓

写真:黒田タカシ