尾道の“泊まれる”文化発信拠点「LOG」。昭和30年代の鉄筋アパートが新しい町の顔になるまで

エリア

銅製の網戸に映る夕日を眺める至福の時

昼訪れたら夜に。夜訪れたら昼に。また来たくなってしまうのが尾道にあるLOGのカフェ&バーだ。

明るい室内から尾道の街並みを眺めながらのティータイムもいいが、夜、わずかな街明かりを背にカウンターで静かに飲むひとときも心地いい。

「ぜひ、日が沈む頃にいらしてください。夕日が銅の網戸に反射して、すごくきれいなんです」というスタッフの言葉どおり、日が沈む数十分間はまるでシアター。ただ黙ってそこにいるだけで、映像を見ているような至福の時間を味わうことができる。

長い石段を上がっていくと息が切れる。それでも、あの場所に身を置きたいがために坂道をあがって通いたくなる。

数時間を過ごすだけのカフェ&バーに魅了されるくらいなのだから、宿泊すれば、どうなることだろう。

白いベッドルーム、青いプライベートダイニング、緑のライブラリー‥‥と、部屋ごとに室内の色合いが変わる。和のようであり洋、洋のようであり和。

新しいようで懐かしい、不思議な調和が漂い、初めて訪れた場所なのに自然にくつろげる宿泊施設がLOGだ。

昭和30年代の鉄筋造りのアパートを再生

1963(昭和38)年に山の手エリアの中腹に建てられた鉄筋コンクリートの〈新道アパート〉をリノベーションし、宿泊施設としてよみがえらさせたのがLOGだ。

再生を手掛けたのは、〈ONOMICHI U2〉などを運営する地元企業のせとうちホールディングス (現ツネイシホールディングス)。ビジョイ・ジェイン氏が率いるインドの建築集団、スタジオ・ムンバイ・アーキテクツ (以下、スタジオ・ムンバイ) が建築の指揮を執った。

人の「手の力」を取り入れる─。大地からの素材を用い、人の手で空間を創り出すのがビジョイさんの建築の特徴だ。

LOGのプロジェクトでは、スタジオ・ムンバイとの共創を通じて、自然や景観への配慮はもちろん、過去から現在、そして未来を構想する視点で尾道のまちと調和する持続可能な場所づくりを進めてきた。

作家の手で生み出されたLOGならではの空間

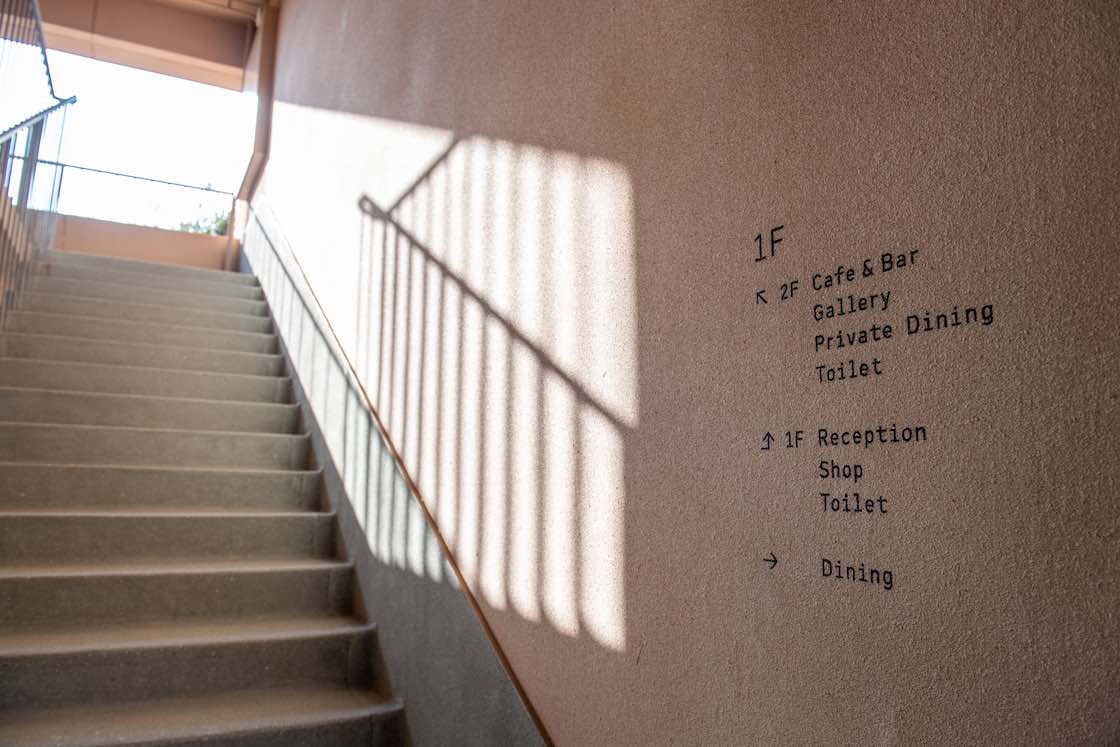

1階にはレセプションとショップ、ダイニング、2階にはカフェ&バー、プライベートダイニング、ギャラリー、宿泊者専用の3階には6つの客室とライブラリーがある。

客室 (広さ42平方メートル) は土間→寝室→縁側というしつらい。縁側の開放感溢れる大きな窓越しに尾道の街並みが広がる。

ベッドルームの床、壁、天井に使われているのは和紙で、床にはガラスコーティングを施している。

張り巡らされた和紙は音を吸収するので、ベッドに横たわって交わす会話の声も穏やかに伝わり、心地よい。外光がやわらかく差す室内は、まるで繭の中にいるような安心感を覚える。

こうした手漉きの和紙を使った内装を担当したのが和紙職人のハタノワタルさん。個展、展覧会を通じて京都・綾部の黒谷和紙の魅力を世界に発信しており、2007年に京もの認定工芸師に認定。ダイニングに置かれた壁と同色のテーブルやカフェ&バーのカウンターも和紙を貼ってつくられたものだ。

LOGを特徴づけるのが色。建物の外観からダイニング、ライブラリーなど室内の彩色を手掛けたのは、イギリスのカラーアーティスト、ムイルネ・ケイト・ディニーンさん。

彼女は尾道に滞在し、LOGのメンバーと現場で色の検証を繰り返し、114色に及ぶカラーレシピをつくりあげた。

ライブラリーの壁の色に、向かいに見える島々の緑を思わせる、セージグリーンを選んだのも彼女だ。

スタジオ・ムンバイにあるビジョイさんの書斎をイメージしてつくられた空間には、書棚に哲学、詩、動物、料理といった多彩なジャンルの書籍が並び、知の豊かさが漂う。

幾つもの苦境を乗り越えて

LOGが完成したのは2018年12月。

リノベーションを始めたのは2014年。実に5年の歳月をかけて完成している。

江戸後期から明治初期の歴史的建造物を宿泊施設として再生した〈せとうち 湊のやど〉が1年、〈ONOMICHI U2〉が1年半と、同社がこれまでに手掛けたプロジェクトに比べると随分と時間がかかっている。

「昭和30年代の建物ですから耐震補強などもされておらず、立地も車が入れない坂道にあるので資材を運ぶのも人力。

自分たちでできることは自分たちで、というスタンスでやってきましたが、工事にお金がかかり、資金面で苦しい時期もあり、実際に1年ほどプロジェクトがストップしていたこともありました」

とLOG支配人の吉田挙誠さんは振り返る。

さらに、工期が終盤に差し掛かった時期に起きた2018年の西日本豪雨災害も影響した。10日間の断水で工事は止まり、家具が冠水して仕上げ作業は困難をきたした。幾多の困難を乗り越えて完成したのがLOGなのだ。

尾道にランタンのような明かりをともす活動拠点として

LOGの原型となった〈新道アパート〉は尾道の山の手に建つ鉄筋コンクリートのアパートという新しさも手伝って、尾道の新婚夫婦の住まいとして人気があった。商店街の60代、70代の店主の中には新婚時代をアパートで過ごしたという人も少なくない。

LOGとは「Lantern Onomichi Garden」の意味。尾道にランタンのような明かりをともす活動拠点に、との思いが込められている。

「LOGには記録や航海日誌という意味もあるんです。尾道に残る古い町並み。その面影を大切にしながら今ある建物を再生し、年を積み重ね、過去、現在、未来をつなぎ、町と人をつなげていく取り組みがLOGのプロジェクト。

木が年月とともに成長し、年輪を重ねていくように、この地で重ねた歴史を記録し、次に進んでいく存在でありたい」と吉田さん。

変わらず、手を止めず

人が住まなくなり廃墟のようになっていた鉄筋コンクリートの建物を、人の手で生まれ変わらせたプロジェクトは、建物の完成が終わりではなく、むしろ、これから。

建築物という「点」で尾道と人を結ぶのが同社の役割と吉田さん。

ここを拠点に人の交差、交流、賑わいをつくりだしていくことがLOGの目指すところだ。

住環境と観光ツーリズムの展開にはまだまだできることがある。

ビジョイさんの思いを「咀嚼する」

プロジェクトがスタートした当初は、ビジョイさんの「哲学」を咀嚼しプロジェクトメンバーとの意思疎通をはかるのに時間がかかった、という。

言葉ひとつとっても、英語の会話をただそのまま訳したのではスタッフや職人には伝わらない。

尾道で指揮を執るビジョイさんの思いを汲み取り、理解し、それを日本語に翻訳して伝える必要があり、英語に堪能なだけでは乗り越えられない難しさがあったという。

尾道滞在中のビジョイさんの通訳兼サポート係として、共に仕事をした小林紀子さんは、ビジョイさんの言葉を出来る限りまっすぐ伝えられるようにと、細かな言葉ひとつ確認を取りながら、対話を重ねてきたそうだ。

一方で、作業現場ではビジョイさん自ら職人とともに手を動かし、通訳を介さずにジェスチャーを交え、対話した。

こうして「なぜ、いいのか」「なぜ、悪いのか」を意見しあう中で、プロジェクトの焦点が定まってきた。ビジョイさんの思いを「咀嚼する」時間はかかったが、若いスタッフにはその時間と経験こそが財産になった、と吉田さんは言う。

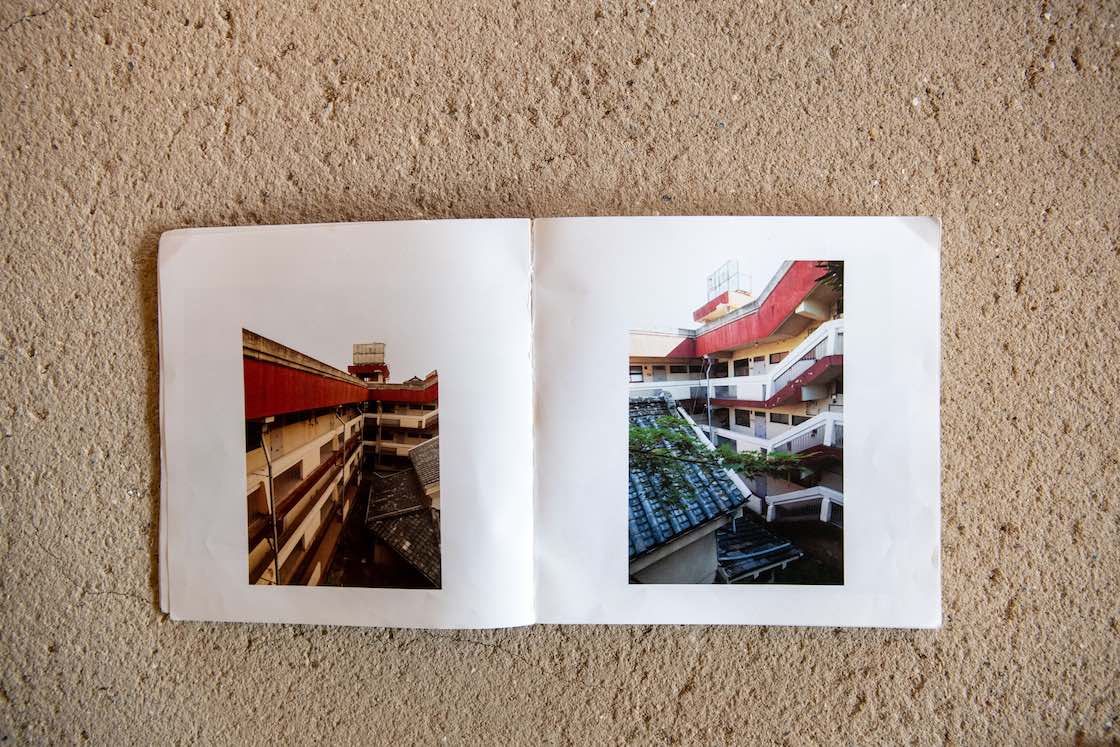

こうしてつくりあげてきたプロジェクトの軌跡をLOGでは、ギャラリーとして宿泊者向けに展示している。

荷物を抱え坂道を上り下りし、関係者と折衝し、意見を戦わせながらLOGをつくっていった時間はもう戻ってこない。

「汗しかかいてない」と振り返る吉田さんだが、その汗がしみついた素材サンプルや図面、スケッチを燃やさず残しておくことは、プロジェクトが前に進むための小さな「明かり」になるのではないだろうか。

スタジオ・ムンバイと重ねてきたプラクシス(実践・検証)の過程をともにしたスタッフや関係者ばかりではなく、ここを訪れた宿泊客にとっても。

尾道と人、尾道の人と尾道を訪れる人をつなぐ「グルー」に

私たちは“手をつなぐ係”だと、吉田さんは言う。

LOGのプロジェクトは、尾道に建つ古い建築物に、スタジオ・ムンバイをはじめとする国内外のクリエイターたちの手が加わり、その手はさらに建物をつくる職人やサービスを提供するスタッフへと広がり、幾つもの人の手が重なり、形づくられてきたものだ。

そして、今、この手はLOGを訪れた宿泊客へとつながり始めている。

以前LOGに1週間滞在した海外の陶芸家は、帰郷後にLOGをイメージした器を制作し、自国で展示会を開催したという。

こんなふうに、作家の手で創り出されたLOGの環境やしつらいが、今度はLOGを訪れた誰かの創作意欲をかき立て、新たな作品や文化を生み出す。

尾道という土地の魅力がLOGという空間とあいまって、そこを訪れた人の感性を刺激する。目には見えないが、LOGの存在が人の心に小さな明かりをともし始めている証ではないだろうか。

「坂道」「ノスタルジー」「人情」など、尾道を語る言葉は幾多あるが、それにとらわれず、でも、尾道という地に根を下ろしながら、LOGは新しい言葉で語られる場になろうとしている。

「人と人、人と尾道、尾道の人だけでなく尾道を訪れる人をつなぐ、グルー(のり)の役割を果たすのがLOG。そういう存在でありたいです」と吉田さん。

どこを見ても、どこから見ても洗練されたイメージの宿泊施設だが、LOGの魅力は、それだけではない。

体温。人のぬくもりを感じる心遣いが、そこここに垣間見れる。

取材中にも大きな枝を抱えたスタッフに通りかかった。

自宅の庭にある花や枝を切り、LOGの一室に飾る。LOGに飾るといいんじゃないか。お客様に喜んでもらえるのでは?

そんな気持ちで20代から70代の幅広い年齢のスタッフがLOGに通っているようだ。共通するのは、LOGを大事にしたいという思い。

人の手はあたたかい。人の手が加わったものも、またあたたかさや熱を帯びる。そんなことを感じるLOGの空間だった。

<取材協力>

LOG

広島県尾道市東土堂町11-12

0848-24-6669

https://l-og.jp/

文:神垣あゆみ

写真:福角智江