思い出の絵本を「修理」して娘と読み継ぐ。製本工房リーブルで見た、匠の技

エリア

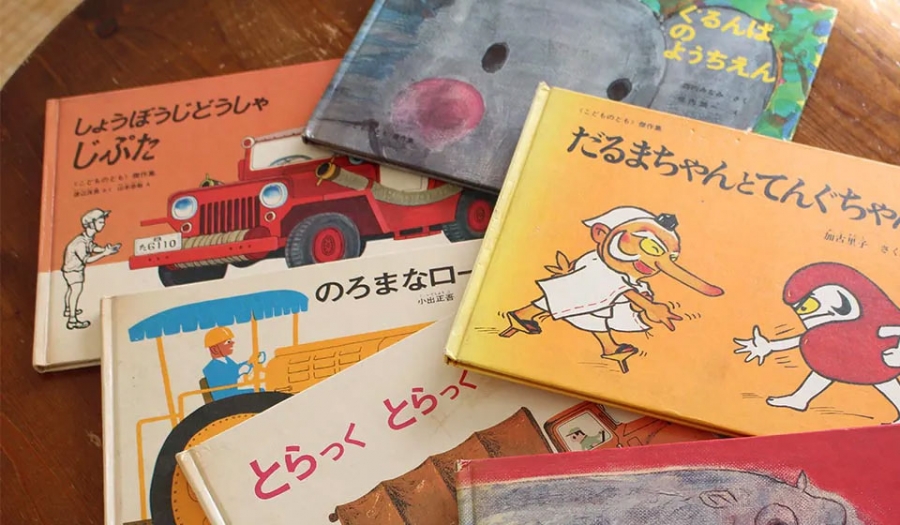

我が家には古い絵本がたくさんあります。

その多くは夫が実家から持ってきたもの。

「いつか子どもが生まれたら一緒に読みたい」と、自分が子どもの頃に読んでいたものを大事にとっておいたそうです。

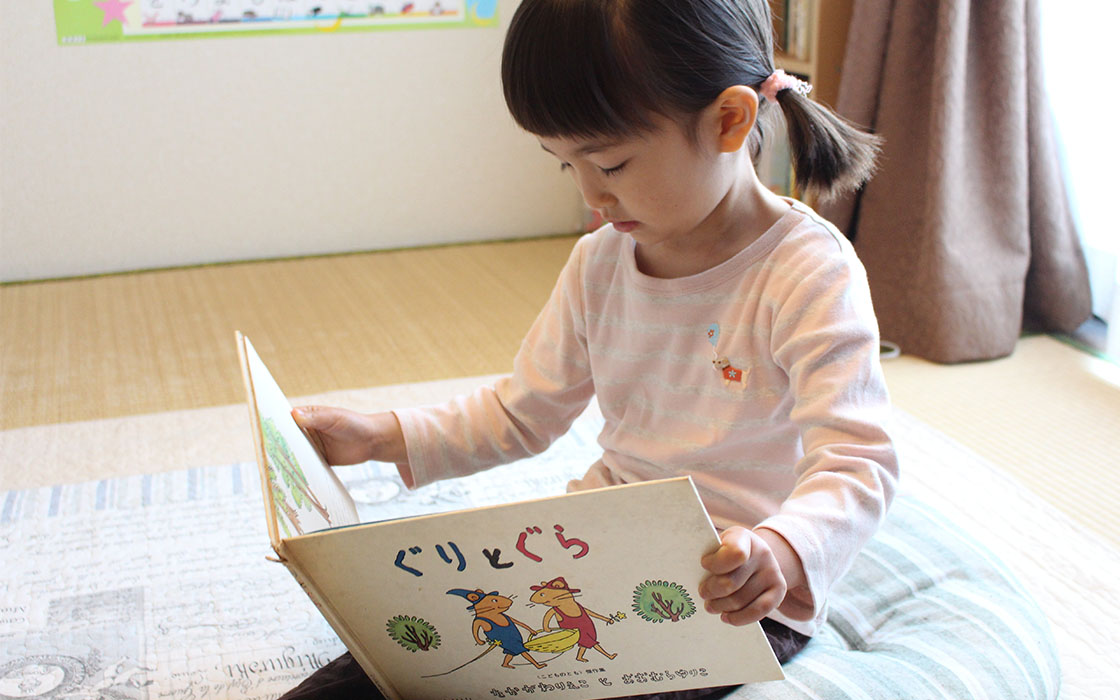

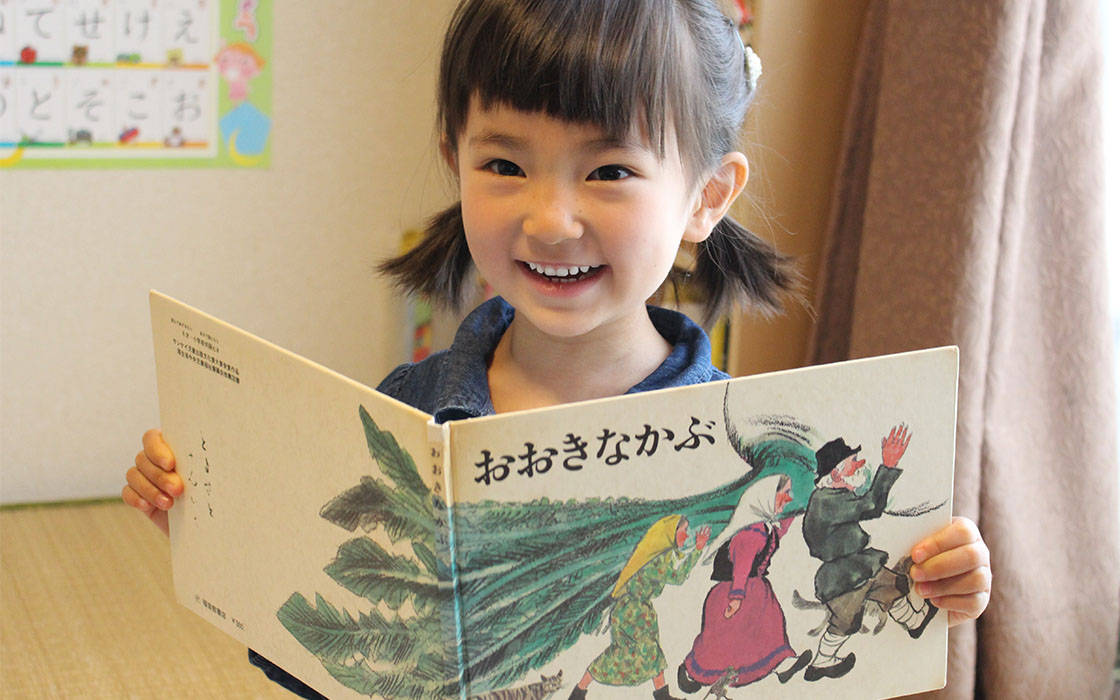

念願叶って、親子で絵本の時間を楽しんでいます。

最近は1人で読めるようにもなり、好きな絵本を繰り返し読んでいます。

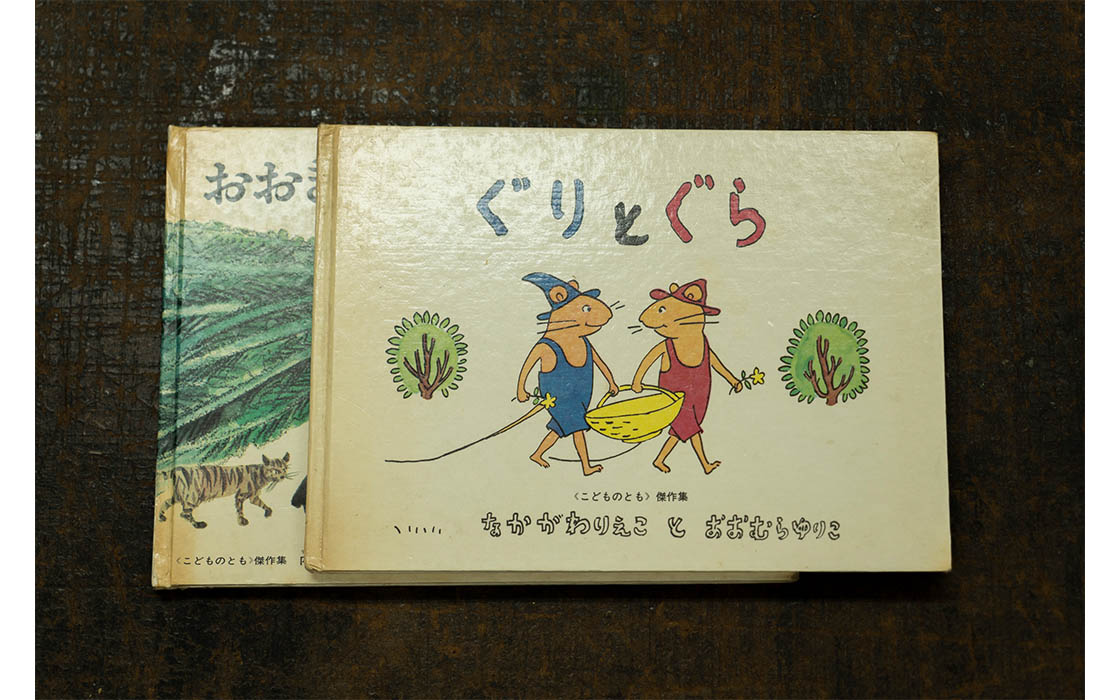

『ぐりとぐら』もそのひとつ。最後に大きな卵のカラで作る車が出てくるところがお気に入りなのだとか。

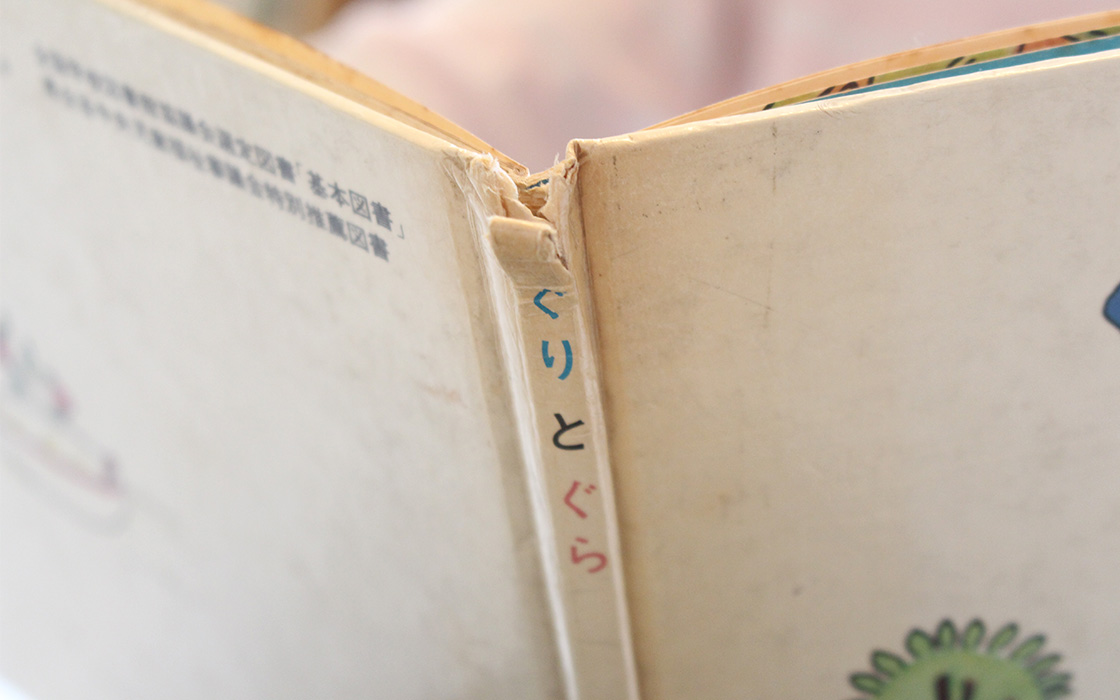

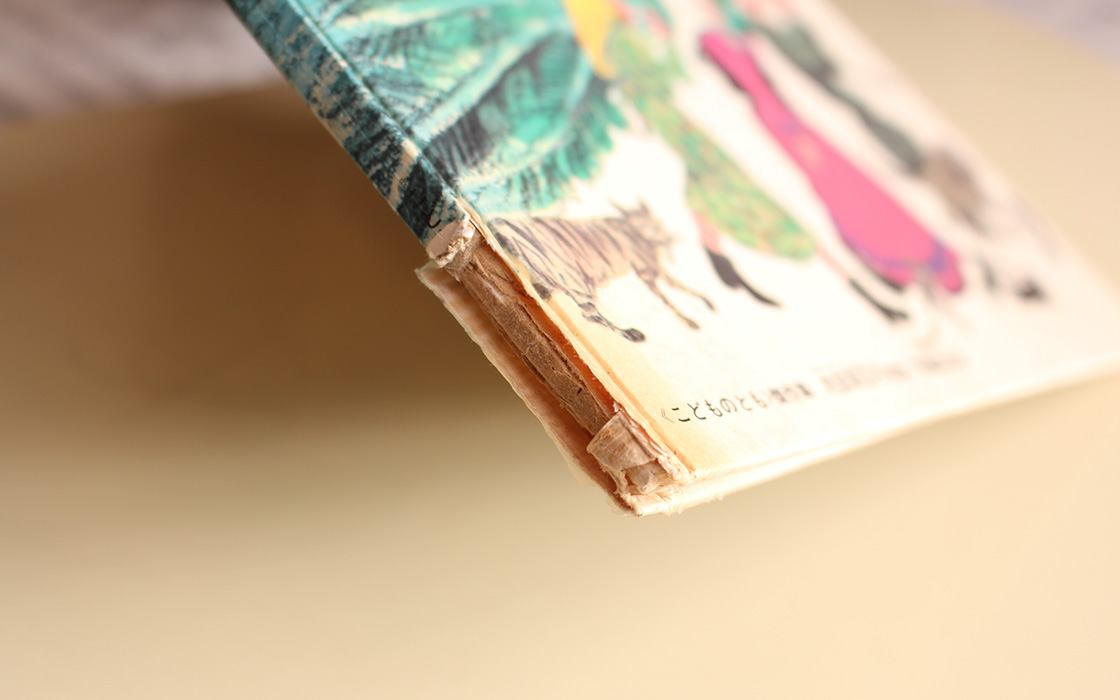

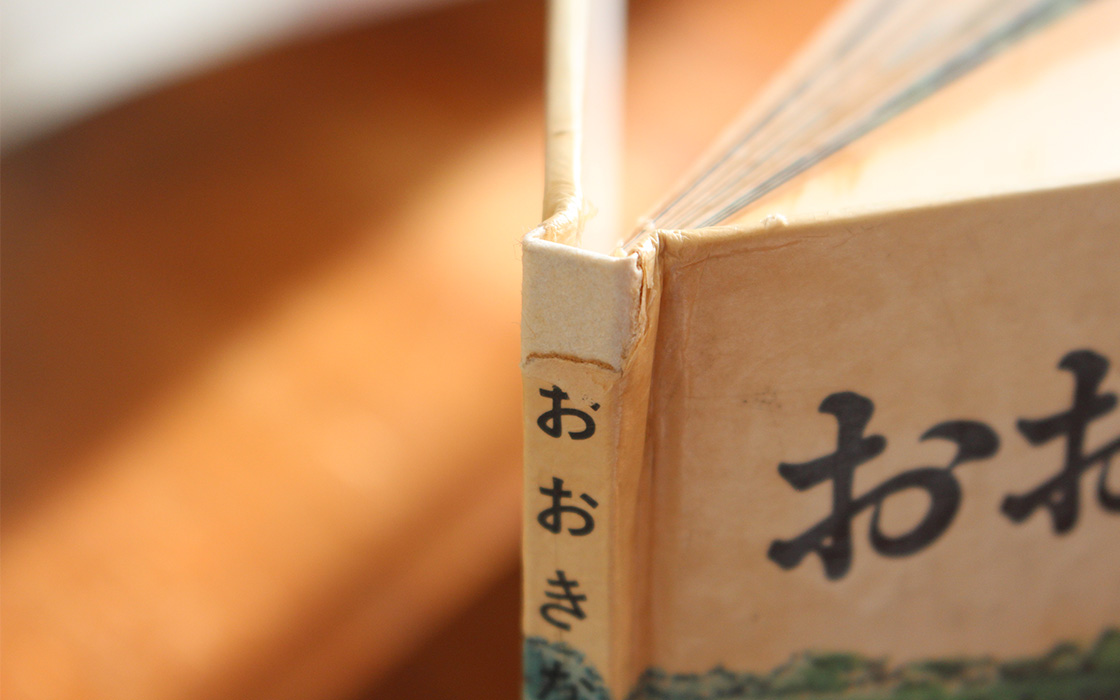

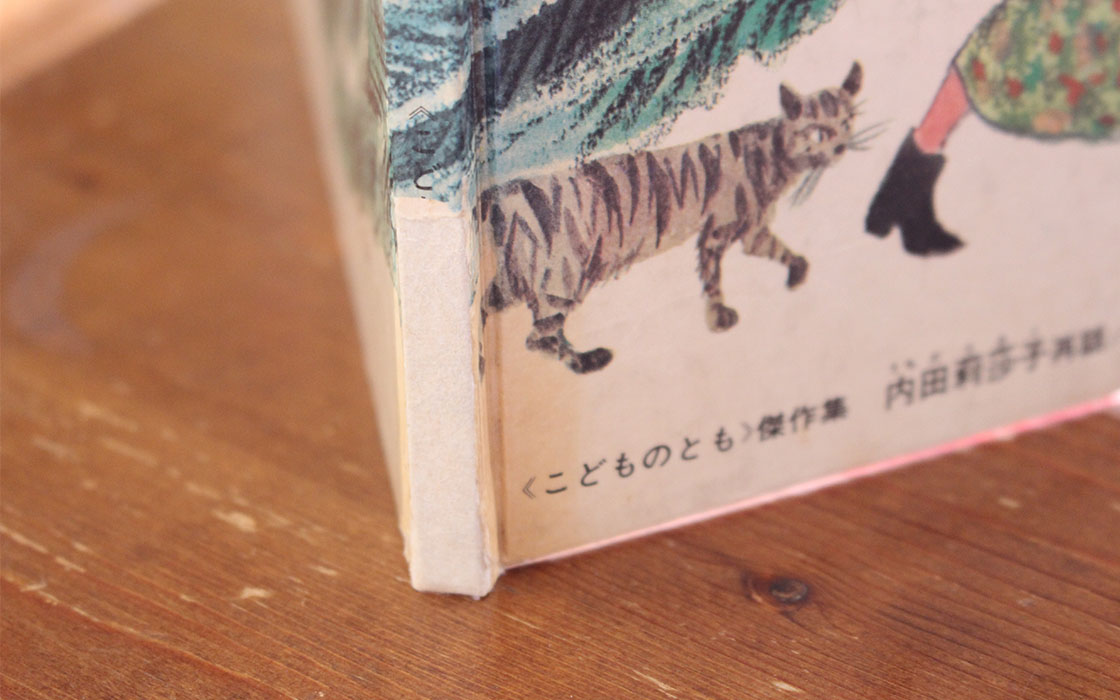

でも、年季の入った絵本なので、傷みもあります。背表紙の部分が破れて、ボロボロに。

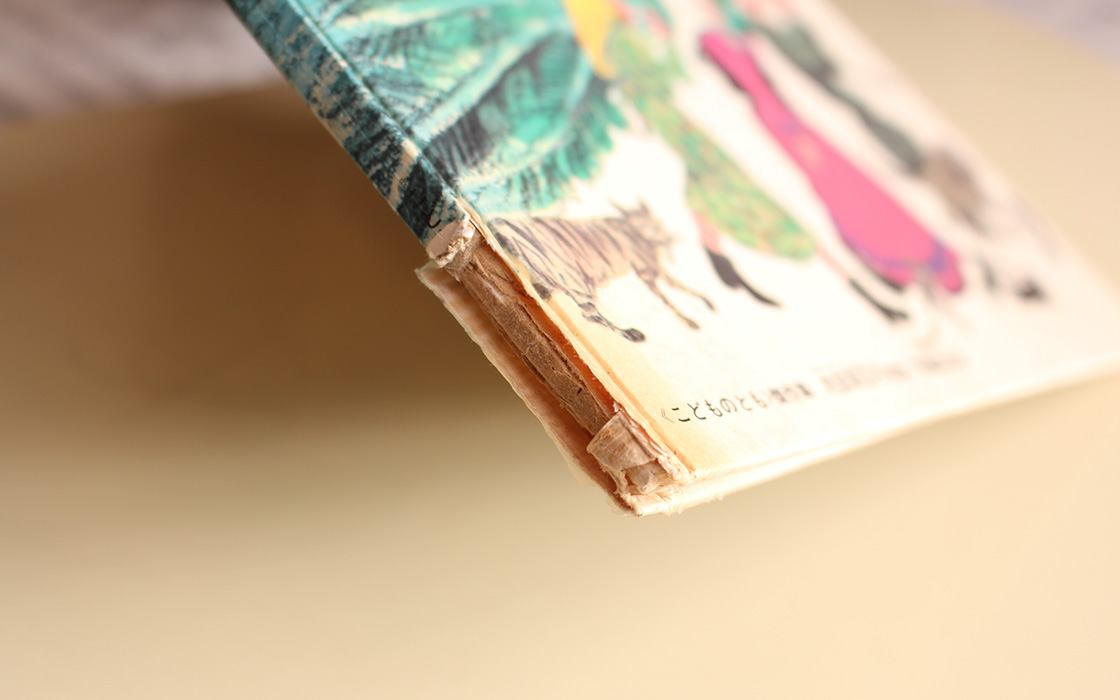

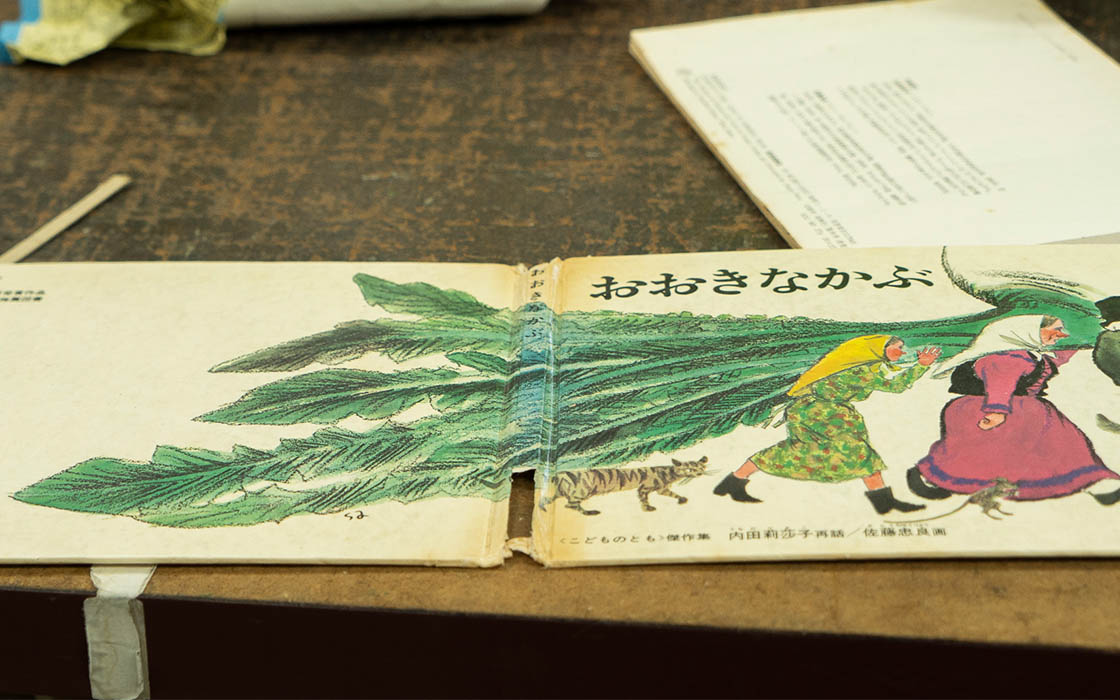

大好きな『おおきなかぶ』も、

背表紙が剥がれてしまっています。このまま読み続けると、絵本がバラバラになってしまいそう。

今も人気の定番絵本なので、買い直すのは簡単ですが、大切に読んできた絵本を捨てるのも忍びない。

できれば修理をして、この先も娘に、そのまた娘にと読み継いでもらいたい。そうすることで、ものを大切にする心も育つように思います。

調べてみると、本の修理をしている工房があるとのこと。早速、訪ねてみました。

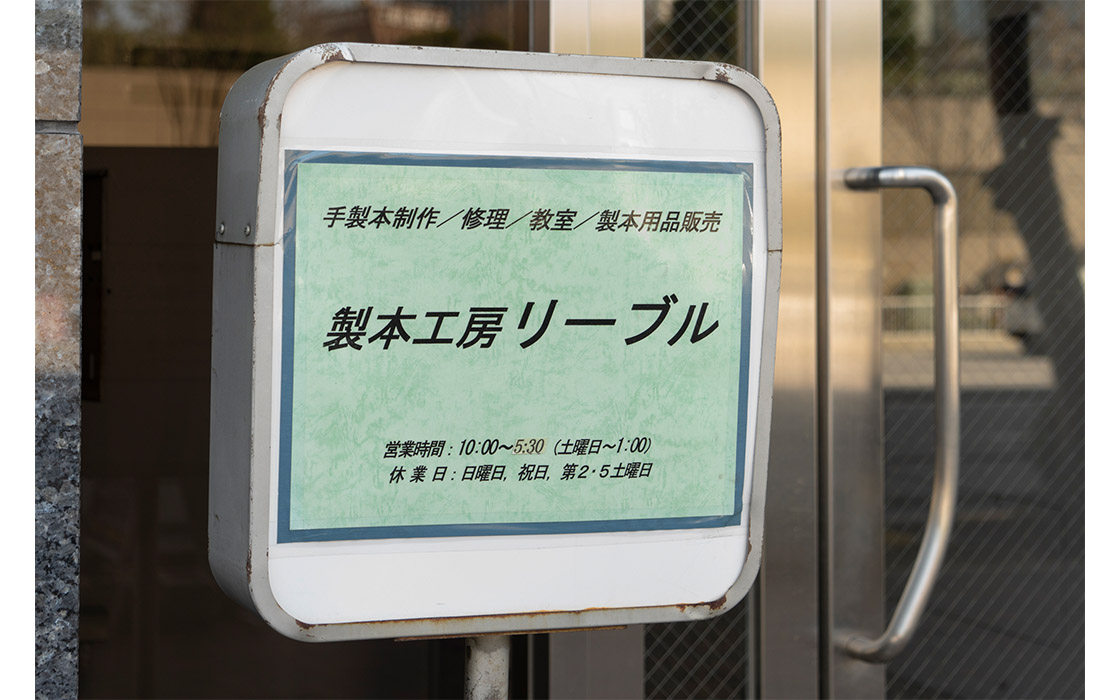

日本唯一の製本資材専門会社が営む「製本工房リーブル」へ

東京、水道橋にある「製本工房リーブル」。

製本教室、受注製本、製本用品の販売などを手がける工房です。

日本で唯一の製本資材専門会社「伊藤信男商店」の手製本部門として、1980年に設立されました。

「もともと機械製本用に大容量の材料を扱っていたんですが、40年前に東急ハンズさんから手製本用にも材料を卸してほしいと頼まれたのがきっかけで、手製本部門を作ることになりました」

そう話すのは、工房の代表で、製本家の岡野暢夫(おかの のぶお)さん。

「最初の頃は、材料をひとつひとつ手作業で小分けしていました」

当時、「手製本」は馴染みのない工芸でしたが、東急ハンズで製本教室も開かれ、次第に材料も売れるように。

工房でも製本教室を始め、地方からも生徒さんが通うようになりました。

「今、教室の生徒は120人くらいいます」

目的もいろいろで、好きな布地を使って文庫本を製本する人や、自分史を作ることを最終目的にしている人、30年以上通ってる人もいるのだそう。

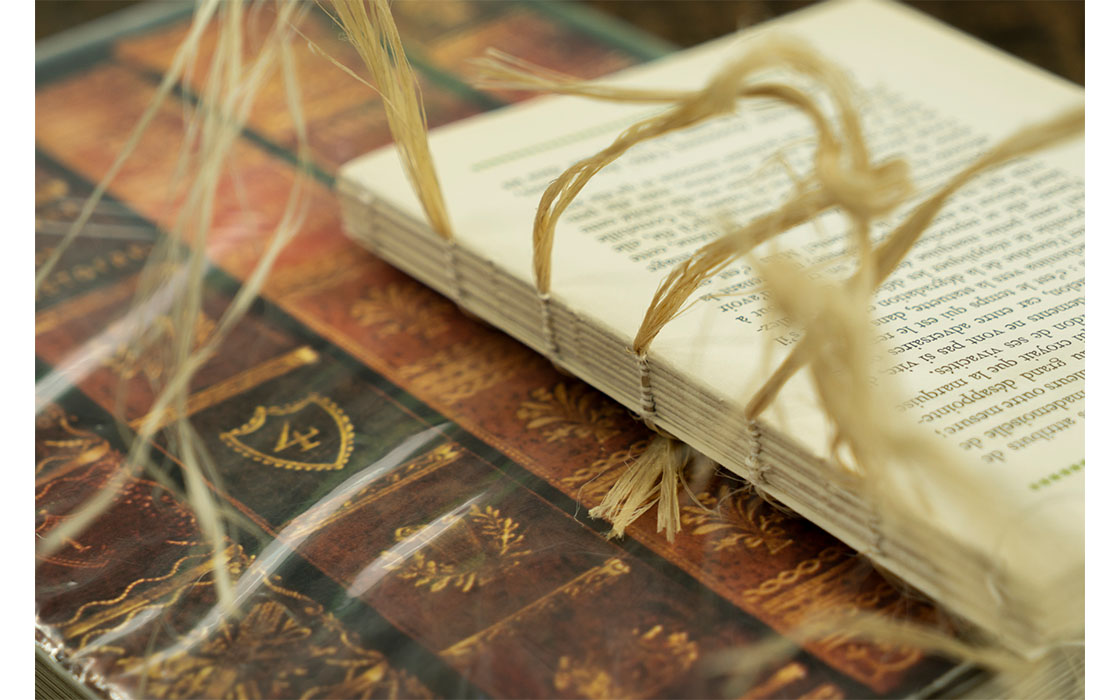

「製本教室は全国にありますが、日本の伝統的な技術を継承しているのはリーブルだけだと思います。

販売している道具には、昔から日本の職人さんが使っているものが多くあります」

同じようで同じではない本の修理

工房では、製本教室のほか、製本や修理の依頼も受けています。

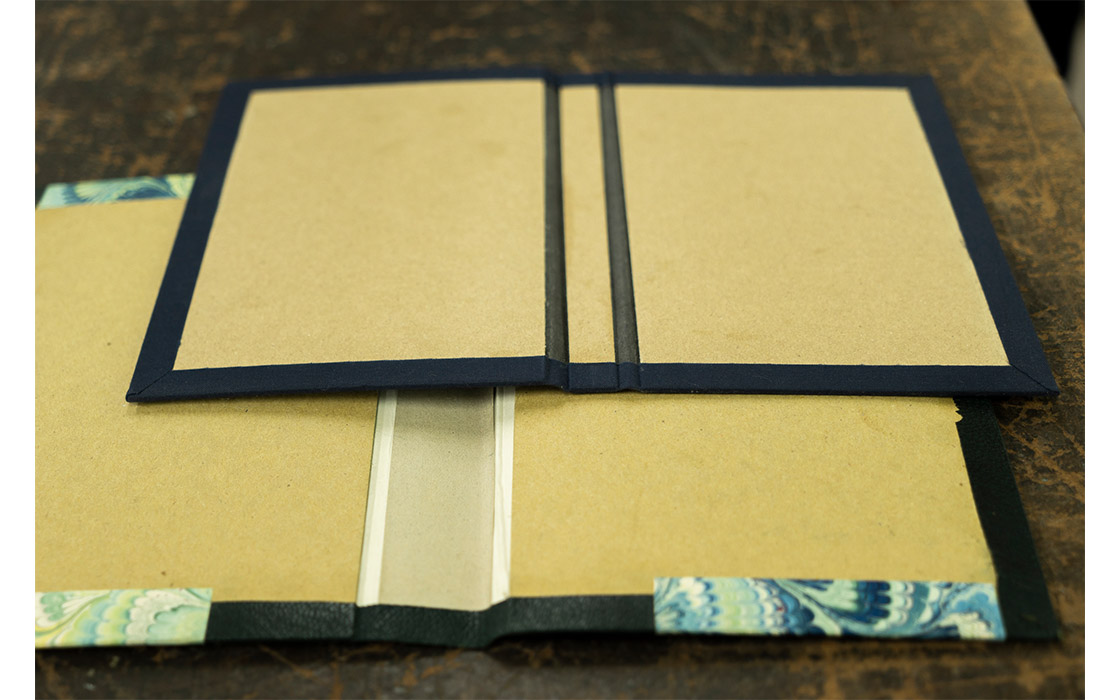

「これは、おばあさんの戦時中の日記を製本した時の表紙です。お孫さんの依頼で、おばあさんが着ていた襦袢を表紙にしました」

「製本の場合、単なる本づくりに限らず、紙の破れなどの修理が必要なこともあります。本の修理を手掛けるところがあまりないので、口コミで広がって、修理の依頼も増えてきました。辞書や聖書などが多いですね」

工房は岡野さんひとりでやっているため、修理にも時間がかかり、今は1年待ちの状態。

そんな中、今回は特別にお願いし、修理作業を見せていただけることになりました。

まずは、『ぐりとぐら』から。

背の部分が外れていますが、欠損はありません。

「どう直すか。解体して閉じ直しをするのが本を長持ちさせるのには一番いいんですけど、それには時間もお金もかかります。

これは、背の部分が残っているので、ここだけ直すのでよければ、すぐできます。やってみましょう」

破れの部分をボンドで接着します。

紙をあて、クリップでとめて、くっつくように固定します。

「これで完了。様子をみて、つかなければ他の方法を考えます」

この本はボンドでの修理が可能でしたが、できないものもあるそうです。

「今の本は、合成樹脂系の接着剤を使っているものが多く、単にボンドをつけるだけでは修理できません。

図書館の本のように、フィルムが貼ってあると接着剤が付かないので修理ができないこともあります。フィルムを貼ると汚れはつきにくいかもしれませんが、修理のことを考えると貼らない方がいいですね」

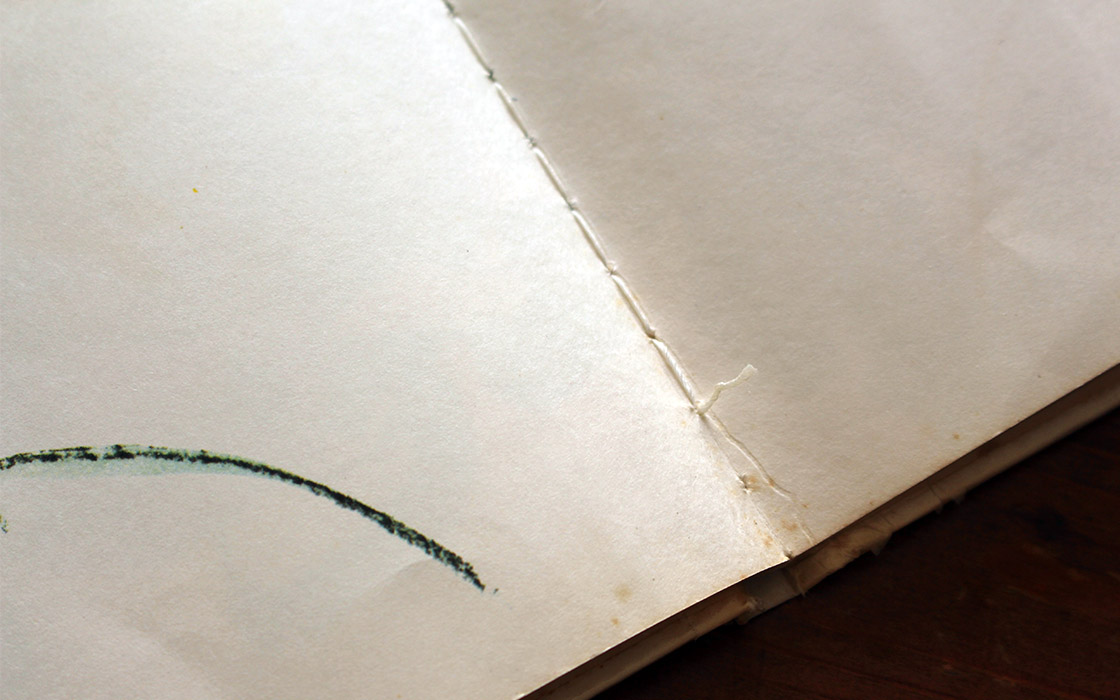

続いて、『おおきなかぶ』。これは、背が破けてなくなっています。

「先ほどと同じようですが壊れ方が違います。これは、表紙を外さないと直せません。中はどうかな」

糸が少し切れているものの、閉じ直しをするほどでもないと判断。

「それでは、ちょっとやってみましょう」

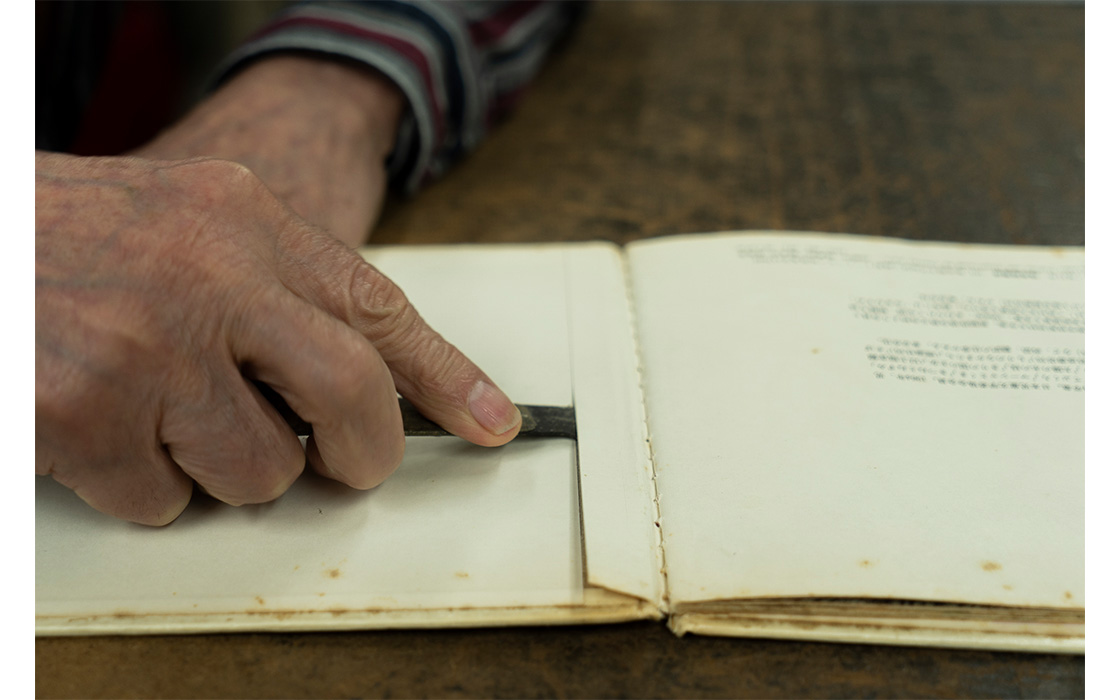

表紙の裏の見返し紙に切り込みを入れ、特製のヘラで表紙と中身を外していきます。

「昔はこの直し方はやらなかったんです。切り込みが入るのを嫌がる人もいるので。それでもいいという人には、この方が早いのでこれで。直ったときはさほどわかりません」

表紙と中身が分解されました!

次に、背表紙の芯になっているボール紙を外していきます。

解体完了です。

次に、欠けてしまった部分に紙をついでいきます。

「さて、どんな色の紙を使うか。あえて分かりやすい色の紙を足して、修理の跡がわかるようにするのもひとつの方法。もしくは、表紙と同じような質感の紙を選んで、色を塗ってわからなくする方法もあります。

でも、手間も時間もかかる作業なので、今回は、表紙と同じような白い紙で直しましょう」

取り出して来たのは包装紙。

「これは、和紙の包装紙の切れ端です。使うのはほんの少しなので、ここにはいろんな切れ端もとってあるんです」

和紙を必要な大きさにカットします。

ここにも、修理のポイントがあります。

「和紙の場合、貼り合わせる部分は手でちぎります。切り口に繊維が出て、貼り合わせたところに段差ができません。

細かく気を使って修理をすることで、仕上がりに違いが出てきますね」

背表紙に筆で水を塗り、シワになっているところを伸ばした後、紙を足す部分に、水で薄めたボンドを塗ります。

その上に、先ほどカットした和紙を貼り付けます。

欠けた部分に紙が足され、破けがなくなりました。

次に、背表紙に新しい芯をボンドでつけます。

そして、表紙に切り離した中身をつけていきます。

ずれないように、隙間がないようにぴったり‥‥

剥がれないように、へらでこすります。

最後に、表紙と背表紙の間の溝を銀杏鏝(いちょうごて)でつけた後、

鏝を機械化したもので、プレスして仕上げます。

きれいにくっついているか確認して完成です!

すごい!どちらも背表紙がしっかりして、まるで本が生き返えったかのよう!

ありがとうございました!

本の構造を知らないと修理はできない

今回、本が解体されていくのを見て、初めて本の構造を知ることができました。

「修理は、本がどのようにできているか知らないとできません。例えば、背表紙と表紙の間の“溝空き”は、角背の場合9ミリです」

「もし、9ミリより少なくすると、表紙が広く開かない本になってしまう。基本的な構造を知らないと修理はできません。だから、私は修理だけというのも教えていません。本を作る技術を学んで、その技術を活かして修理するので」

「最近、ネットなどで本の修理の様子を見かけることが多くなりましたが、安易な修理で済まされているものが少なくありません。それでは、またすぐに壊れてしまう。本の作り方をよく勉強してから修理を手掛けてほしいですね」

修理の依頼は様々。漫画や、人から借りて破いてしまった本の修理もあるそうです。

「以前、蒲鉾屋の包装紙がかけてある本を持ってきた方がいました。

外した包装紙を“捨ててもいいですね?”と聞いたら、“それが大事なんです”って。それも含めて直してほしいと。大切に思うものは人それぞれなんだと痛切に感じました」

修理の方法も依頼主によって変わります。

「オリジナルを完全に残す方法、部分的に変えてしまう方法。ここで受ける場合は、直接お会いしてどう直すか確認するようにしています。

例えば表紙がボロボロの場合、全部新しくするのは簡単ですが、残したい部分があると、どう残すかが肝心です」

製本の仕事は天職だと言う岡野さん。

「休みの日も、あの本はこんな風に製本したいな、修理したいなと思うと仕事に行きたくなります。修理することで、ボロボロになっていたものがきれいになるという達成感、お客さんが喜んでくれる嬉しさもありますね。

中には、もう読まないから形が整えばいいという方もいますが、また壊れてしまうような修理はしたくない。この先、何回開け閉めしても壊れない修理を心がけています」

修理を通して知る製本の魅力

修理された絵本を娘に渡しました。

「わぁ、びっくり!すごい!」娘が喜ぶ顔をみて、夫も満足そう。

この先も大切に、たくさんたくさん読んでほしいと思います。

今回、修理を通して製本の技術を知ることができ、製本自体にもとても興味を持ちました。

今度は製本教室に通って、自分でも修理ができるようになりたいと思います。

<取材協力>

製本工房リーブル

東京都文京区本郷1-4-7協和ビル3F

03-3814-6069

営業時間: 10:00~17:30(土曜日~13:00)

休業日: 日曜日/祝日/第2・第5土曜日

文 : 坂田未希子

写真 : 中村ナリコ、坂田未希子