なぜ鎌倉の鶴岡八幡宮には鳩が多いのか。シンボルになった鳩の秘密

エリア

紫陽花のシーズンを迎えた鎌倉。週末に足を運ばれる方も多いのではないでしょうか。今日は、鎌倉幕府初代将軍・源頼朝のゆかりが深く、鎌倉を代表する人気の観光名所、鶴岡八幡宮のお話です。

鶴岡八幡宮は、日本で最も多いとされる八幡神社の中でも特に代表的な八幡宮です。

一体、どのように建てられ、どんな歴史を歩んできたのでしょうか。そして、なぜ鳩が神社の象徴となっているのか‥‥?本宮までの見所と共に調べてきました!

いざ、鶴岡八幡宮へ

鶴岡八幡宮は1063年 (康平6年) に源頼義が奥州を平定して鎌倉に帰り、源氏の氏神として出陣に際してご加護を祈願した京都の石清水(いわしみず)八幡宮を由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりだそうです。

その後、源氏再興の旗上げをした源頼朝公は、1180年 (治承4年) 鎌倉に入るや直ちに御神意を伺って由比ヶ浜辺の八幡宮を現在の地にお遷しし、1191年(建久2年)には鎌倉幕府の宗社にふさわしく上下両宮の現在の姿に整え、鎌倉の町づくりの中心としました。 (鶴岡八幡宮公式由緒より)

歴史的にも地理的にも鎌倉の中心である鶴岡八幡宮。1年を通じて多くの参拝者がありますが、特にお正月には約250万人もの人が訪れるとか!ご利益は、開運、家内安全、必勝祈願 、仕事運向上など。さらに、おしどり夫婦として知られる源頼朝公と妻・政子にちなみ、縁結びの信仰も集めています。

いざ、鶴岡八幡宮の本宮へ参拝です!

JR鎌倉駅に到着したら東口へ。3分ほど歩くと、赤い大きな鳥居が目の前に現れます。これが、鶴岡八幡宮の二ノ鳥居です。

てっきりこの鳥居が鶴岡八幡宮へのいちばん最初の入口かと思ったのですが、二ノ鳥居‥‥というからには、一ノ鳥居があります。

一ノ鳥居は、鎌倉駅から由比ヶ浜に向かって7~8分ほど歩いたところ。鳥居は本宮まで3つあり、若宮大路と呼ばれるまっすぐな1本の参道でつながっています。

若宮大路は由比ヶ浜から本宮まで鎌倉の中心をほぼ南北に貫いており、1182年(養和2年)に源頼朝公が妻・政子の安産祈願のために造営させたと伝えられています。鶴岡八幡宮の社前の道をまっすぐにして、由比ヶ浜まで通じさせたとか。

政子への愛の力でしょうか‥‥!京の朱雀大路を模して、源頼朝公が自ら加わって築いたそうです。

鳥居にも歴史あり

3つの鳥居は、1180年 (治承4年) に源頼朝によって鶴岡八幡宮が現在地に遷されたときに建てられたものだそうですが、地震や火災により、何度も再建されてきました。一ノ鳥居は、由比ヶ浜のそばにあることから「浜の大鳥居」とも呼ばれ、国の重要文化財に指定されています。

現在の一ノ鳥居は、木製だったものを江戸幕府第4代将軍、徳川家綱が1668年 (寛文8年) に石製の鳥居に建て替えさせたことに始まります。もともとは、徳川2代将軍秀忠夫人の崇源院(すうげんいん・大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」でおなじみですね)の願いだったそうです。

言い伝えによると、崇源院は、3代将軍家光を懐妊した折、鶴岡八幡宮に安産祈願をを行います。無事出産できた崇源院は、自分の代わりに家光の乳母である春日局を度々参拝させるなど、鶴岡八幡宮への信仰をさらにあつくしました。

そんなある日、崇源院の夢の中に八幡大神が現れ、「備前屋犬島(岡山県)の石を使用して、木製の鳥居を石製に造り替えるように」と告げます。

崇源院はこのお告げを実行するよう、息子の家光に懇願。大工事のうえ、遠方から石を運ばなければならなかったことから、崇源院は鳥居の完成を見ずに亡くなりましたが、孫の家綱の時代にそのお告げが実現されたということです。

1923年 (大正12年) の関東大震災で3つの鳥居は倒壊してしまいますが、1937年 (昭和12年)に再建されます。一ノ鳥居だけが元の姿に復興され、二ノ鳥居と三ノ鳥居はコンクリート製の赤い鳥居として再建されたそうです。

一ノ鳥居にはやはり備前犬島産の花崗岩が使われています。家綱が創設した時代から約270年の時を経ても、崇源院の夢のお告げ通りに備前の石を使用しているあたりが鶴岡八幡宮への信仰の深さを感じられますね。

二ノ鳥居から本宮へ

二ノ鳥居の入口から、車道から1段高くなった通りが続きます。参道・若宮大路の段葛(だんかずら)と呼ばれる通りです。

段葛という名は、葛石(かずらいし・社寺の建物の壇の先端にある縁とりの石)を積み上げて造られたことから、そう呼ばれるようになったのだそうです。

現在の段葛は2016年3月に修復されました。日本の桜名所100としても知られる段葛。春にも足を運びたいですね。道路の真ん中にあるとは思えない、とても気持ちのいい参道です。

そして、この段葛は知らずに歩くともったいない、秘密があるそうなんです!三ノ鳥居 (三ノ鳥居付近の道幅は2.7メートル) から由比ヶ浜に向かって立つと、同じ幅が続いているように見えます(普通、道は遠近法によって狭まって見えるはず)。これは、将軍が八幡宮の前に立ったときに、道が狭まって見えないようにするためだと言われています。

二ノ鳥居(二ノ鳥居付近の道幅は4.5メートル)から八幡宮に向かって立つと、道がグッと狭まって見えます。人間の目の錯覚を利用して、敵が攻めてきたときに参道を実際よりも長く見せ、より遠く感じるようにするためだと言われています。

段葛の両脇は、高さが違っており、八幡宮に向かって左側(西)が少し高くなっています。敵は西から攻めてくる(朝廷を中心とした旧勢力は西である京が中心だった)からこのような設計になったとか‥‥?!源頼朝公こだわりの道なんですね。

いよいよ本宮へ

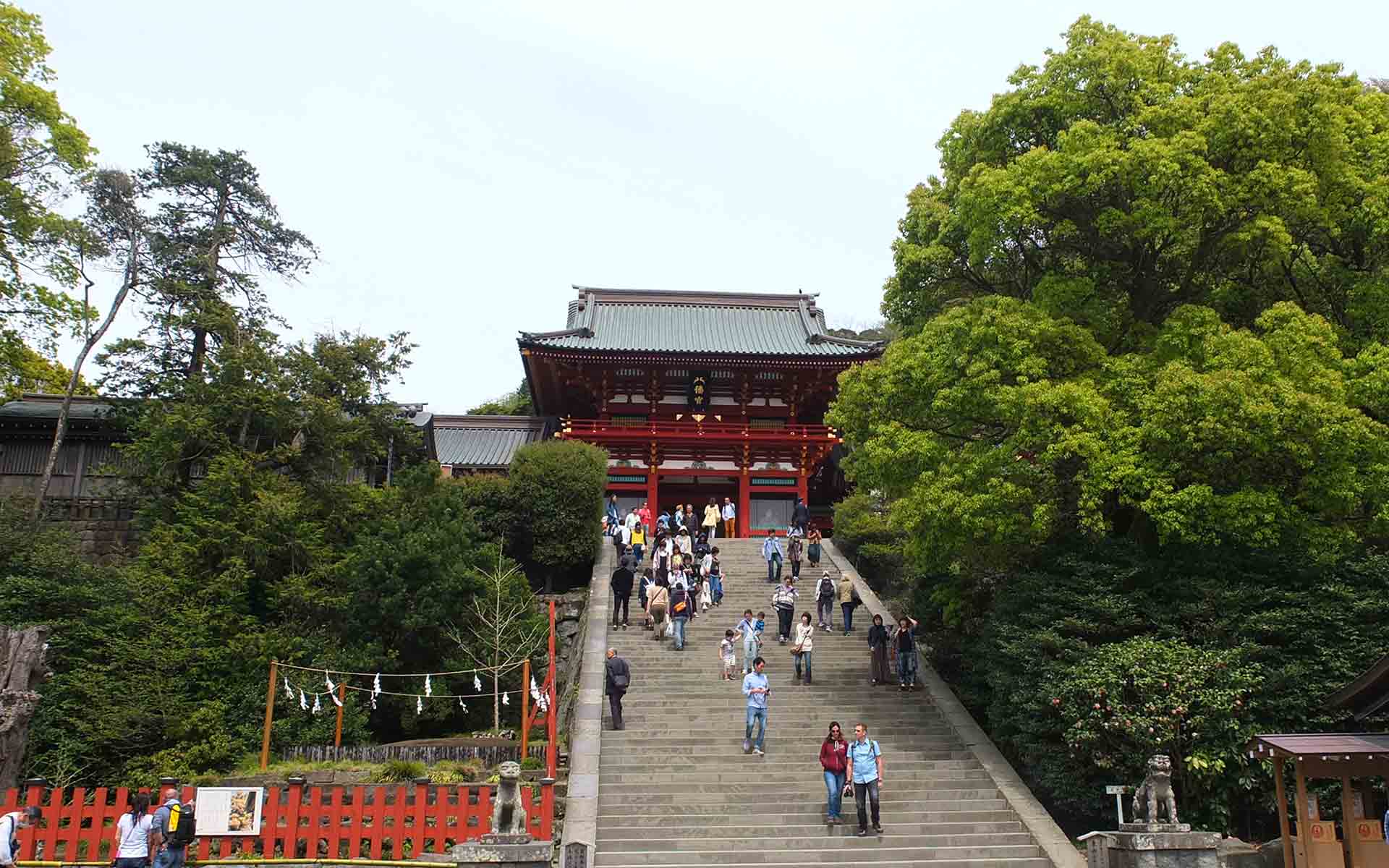

三ノ鳥居を通って、本宮を目指します。街中から一気に景観が変わります。平日にもかかわらず、なかなかの賑わいです。海外観光客や、修学旅行生の姿も多く見かけます。

緑豊かな鶴岡八幡宮ですが、4月下旬は、ぼたんが見頃でした。三ノ鳥居を入ってすぐ右の源氏池畔には神苑ぼたん庭園があります。

右手に源氏池、左手に平家池を見ながらまっすぐ進むと、心身を清める手水舎 (てみずや) があります。手水でお清めするのを忘れずに。

源義経の側室である静御前が義経を慕い、舞を舞ったといわれる場所に建てられたという舞殿。下拝殿とも呼ばれ、神事や結婚式等を行うそうです。

いよいよ鶴岡八幡宮の中心である本宮のお目見えです!61段の石段を上がります。

遠くからでも存在感は伝わっていましたが、側で見ると圧巻の迫力です。思わず足を止めて見惚れてしまいます。朱塗りの本宮と周囲の緑とのコントラストも美しいです。

本宮の回廊にある宝物殿では貴重な八幡宮の神宝類 (神輿、武具、工芸品、考古資料等) が陳列されています。毎年お正月には特別展を開催しているそうです。 (拝観料:大人200円、小人100円)

本宮の中心に掲げられた「八幡宮」の文字。額の八の字は向かい合った鳩を具象化したものです。

鳩は神社に多くいるイメージがありますが、特によく見かけるような‥‥。それもそのはず?!

八幡宮は鎌倉をはじめ、大分の「宇佐神宮」や京都府の「石清水八幡宮」など日本に数カ所点在していますが、これらの八幡宮を移動させる際に、鳩が道案内をしたという歴史があるそうなんです。

その後、“八幡さまのお使い”として由比ヶ浜から今の場所に遷した際にも、鳩が道案内をしてくれたのかもしれません。

また、鎌倉幕府時代の武将は、戦での勝運を呼ぶ鳥として鳩の絵柄を家紋に使い、八幡信仰が栄えて全国に広まったとも言われているそう。「源平盛衰記」や「太平記」、「梅松論」などの軍記物には、鳩が出陣に際して勝利の鳥としても数多く記されています。

そんな象徴とは別の側面に、群れを成す性質から「平和の象徴」としても有名です。私たちの一般的な鳩のイメージとしてはこちらが強いような気がします。特に旧約聖書のノアの箱舟の伝説(オリーブの葉をくわえた鳩)や、西洋の結婚式でも、白い鳩が登場しますよね。

また、鳩という漢字には「安んずる(やすんずる)」という意味があるそうです。昔から東洋・西洋問わず身近な鳥として人々から親しまれていることがわかります。

全国の神社に何気なくいる鳩たちですが、実は八幡さまをはじめとする八百万 (やおよろず) の神様のお使いとして暮らしているのかもしれません。

鶴岡八幡宮の歴史とみどころ、いかがでしたでしょうか。まだまだここには書ききれない鶴岡八幡宮のみどころはたくさんあり、毎月の祭祀も見逃せません。

ぜひ、足を運んでみてください。食や観光も素晴らしい鎌倉ですが、歴史を含めた視点で訪れてみると、また違った魅力が発見できると思います。

鶴岡八幡宮

神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31

TEL 0467-22-0315 FAX 0467-22-4667

<アクセス>

「JR鎌倉駅」東口から徒歩10分

「江ノ電鎌倉駅」から徒歩10分

「横浜横須賀道路・朝比奈I.C.」から5km

文・写真:山口綾子

この記事は2017年5月公開の記事を再編集してお送りいたしました。