6月の和菓子、雨に咲く紫陽花のしずく

エリア

古都奈良で絶品のお菓子を提供する「萬御菓子誂處 樫舎(かしや)」。

こちらでは、ご主人の喜多さんがつくりあげるお菓子を目の前のカウンター席でいただくことができます。季節や気候に合わせて、食べごろの素材を使ったさまざまな食感の和菓子。その和菓子にのせられた歳時記をお届けします。

今回は、おまかせ和菓子コースをひととおりご紹介したいと思います。

6月、梅雨入り。しっとりと潤いのあるこの日。

まずは、奈良の鹿をかたどった阿波和三盆糖のお干菓子に、大和茶の水出しお番茶が添えられます。きゅっと冷たいお番茶をいただくと、梅雨の湿気にぼやけていた気持ちがすっきり。カウンター越しの喜多さんがこれからつくってくださる和菓子に期待がふくらみ、背筋が自然とすっと伸びます。

「緊張はいりませんよ、あぐらをかいて召し上がっていただくのが目標ですから」と、喜多さん。

和菓子屋の敷居を高くしたくはない、気楽に楽しんでもらいたい。という言葉にほっと心がほどけつつ、お干菓子も口の中でほろりとほどけます。

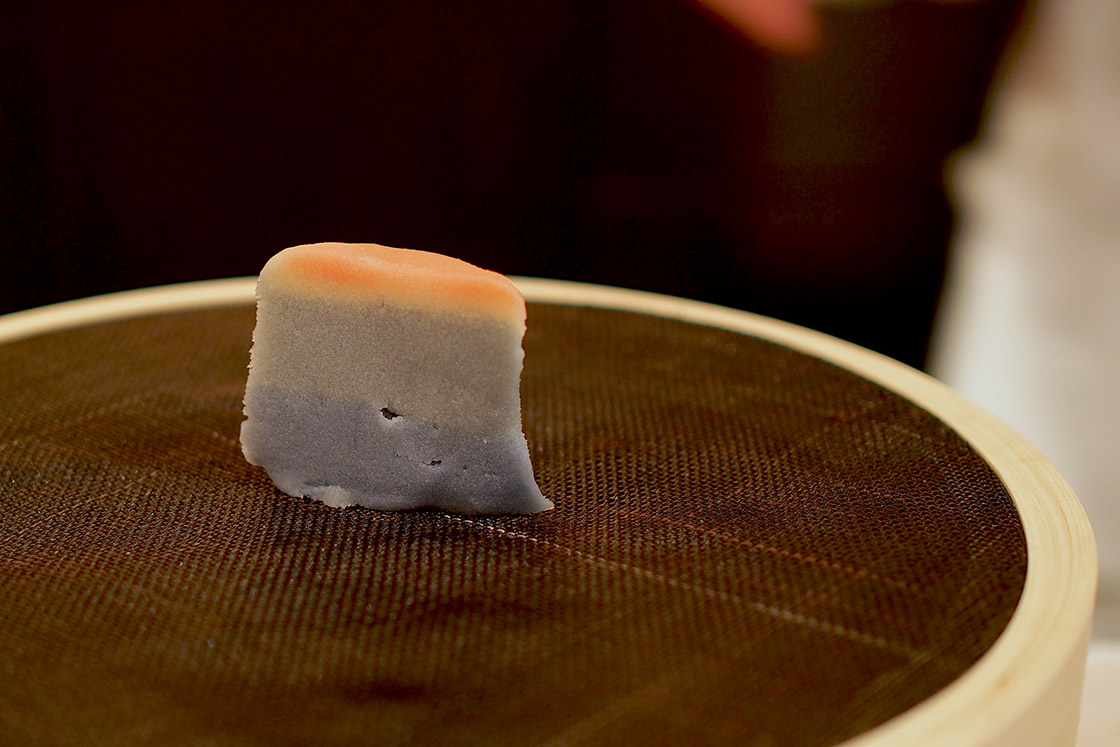

つづいては、この季節にぴったりの「紫陽花きんとん」を。材料は備中の白小豆と、青森陸奥のつくね芋。つくね芋は2年半以上も寝かせたものを使います。ねばりやアクがぬけ、和菓子に最適の状態になっているのだそうです。

馬毛の荒目網に美しい色層が見える生地をのせ、木しゃもじを使って落とします。喜多さんの無駄のない所作。ついつい見とれてしまいます。

「材料は極力練らない、触らない。材料に手数を加えるほど、穢(けが)れていくという考えです。天地が育てた良い材料をいただいて、その材料に頼る。菓子職人は食感をつくるだけですよ」と、喜多さん。

わらび餅も同じく、鹿児島の本わらび粉とお砂糖だけというシンプルな材料で、材料そのものの力を落とさないように食感をつくっていきます。

こちらには、ケニアのスペシャリティ珈琲が添えられます。

一般的な珈琲は紙や布のフィルターで雑味をとりますが、この珈琲はよい油分を含み、その雑味ですら美味しいもの。そのため、その美味しさをすべて通すために純金で編まれたゴールドフィルターで珈琲が淹れられます。珈琲カップは奈良の伝統工芸赤膚焼の大塩正人窯のものでした。

目の前で繰り広げられる和菓子づくりは、まさに生ライブのよう。喜多さんのお話は、菓子の材料のこと、道具のこと、うつわのことなど様々で、お話に引き込まれているうちに時間が経つのも忘れてしまいます。

芳ばしい香りがしてきました。最後はもなかをいただきます。

もなかは手渡しで。今この瞬間が、いちばん美味しくいただけるタイミング。

ほんのりあたたかく、パリパリのもなか皮にしっとり優しい餡、ほおばると思わず笑みがこぼれます。

ふわっと、また別の芳ばしさが立ち込めてきました。焙じ茶です。焙じたてを1煎、2煎。味の違いを楽しんで。

喜多さん曰く、いい材料さえ分けていただけたら、菓子職人は自分の仕事にこだわりを持たないことだとおっしゃいます。つまり、材料に余計な手を加えないということ。

「農家の方々は、春に植えて秋に収穫します。つまり、1年に1度しか作品づくりができない。

おおよそ20歳から70歳まで働くとしたら、一生のうちに50回しか作品がつくれないんですね。

1回の作品づくりの重みが僕ら菓子職人とは違う。大地が育んだ授かりもの、賜りものには力が溢れているから、その力をできるだけそのままの状態でお菓子にしたいんです。

農業は、はじめの25年は両親に教わり、あとの25年は子どもたちに教えていくといいます。

これは弥生時代からずっと続けてきた日本の伝統。自然に寄り添ってつくるからこそ、採れたものは自然の命を預かっている。よく、材料を生かすといいますが、本当は材料に生かされているということです」。

樫舎さんの和菓子を味わうことは、自然を味わい、伝統にふれること。

つぎは、どんなお菓子に出会えるでしょうか。

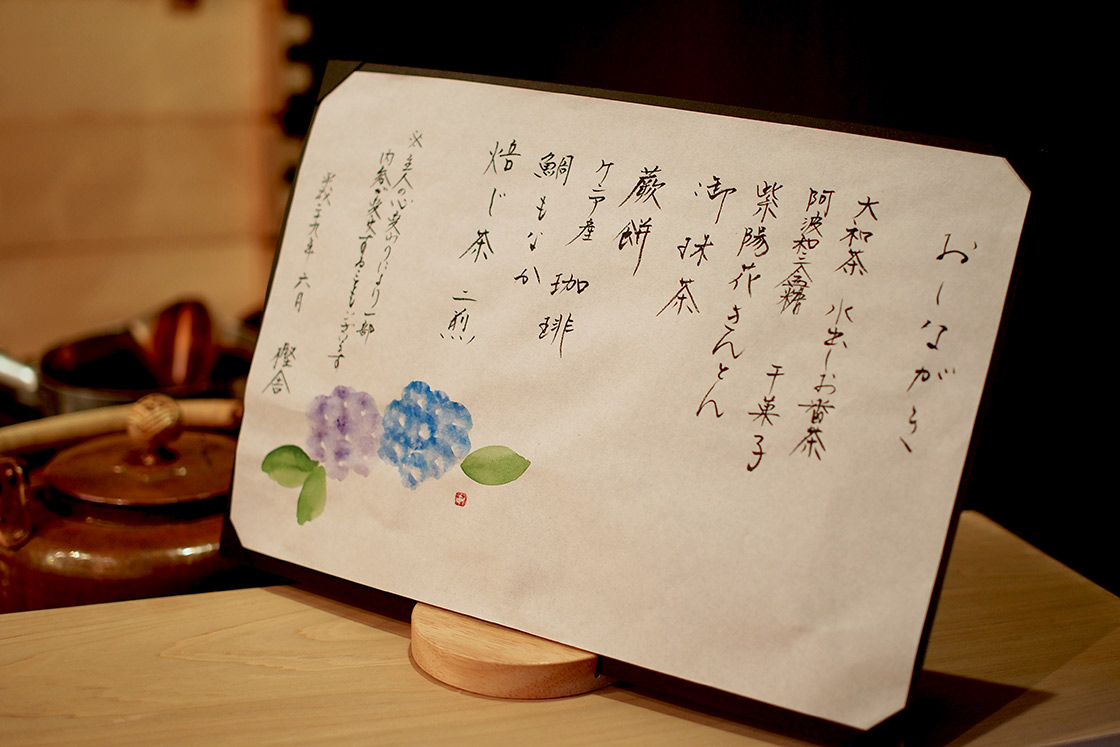

この日のおしながき

・大和茶 水出しお番茶

・阿波和三盆糖 干菓子

・紫陽花きんとん

・御抹茶

・蕨餅

・ケニア産 珈琲

・鯛もなか

・焙じ茶 二煎

<取材協力>

萬御菓子誂處 樫舎

奈良市中院町22-3

0742-22-8899

http://www.kasiya.jp/index.html

◇カウンター席コース

上生菓子2種

半生菓子

干菓子

飲みもの4種

2,000円(税別)・要予約

※変更の可能性があるため事前に問い合わせください。

文・写真:杉浦葉子

*こちらは、2017年6月25日の記事を再編集して公開しました