“穴”を開けることで美しくなる。異色の技法が生む「ボーラレース」

衣服、寝具やインテリアなど、さまざまな場面で私たちの暮らしを支え、彩ってくれる「布」。改めてそれらを眺めてみると、実に多様な特徴を持っていることに気づきます。

気候や文化、つくり手の工夫などの影響を受け、日本の各地で個性豊かな「布ぬの」が生まれてきました。

その魅力を多くの人に知ってもらいたい。好きになってもらいたい。そんな想いで「日本の布ぬのTシャツ」をつくりました。

今回選んだ3つの「布ぬの」の歴史や特徴、つくり手の想いを取材しています。ぜひご一読ください。

富山のレース工場 ルジャンタンがつくる刺繍レース

今回は、富山県のレース工場ルジャンタンがつくる「ボーラレース」を紹介します。その名前の通りレース生地の一種ですが、一体どんな「布」なのでしょうか。同県小矢部市の工場を訪ねました。

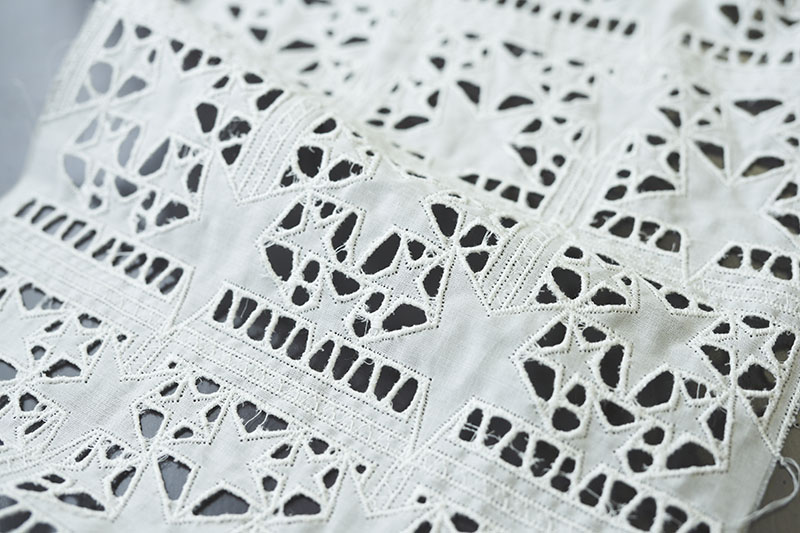

「ボーラレースは、穴の開いたレース生地のことです。ボーラというのは、生地に穴をあける錐(キリ)のことですね」

そう話してくれたのは、ルジャンタン代表取締役社長の髙畑剛さん。元々勤めていたレース工場が閉鎖したことを受けて1987年に同社を創業。30年以上にわたり、小矢部の地でレース生地を手がけてきました。

カーテンや布団のシーツ、女性の衣服などのイメージがあるレース生地ですが、大きくは機械レースと手編みレースに分類され、機械レースはさらに幾つかの種類に分かれています。

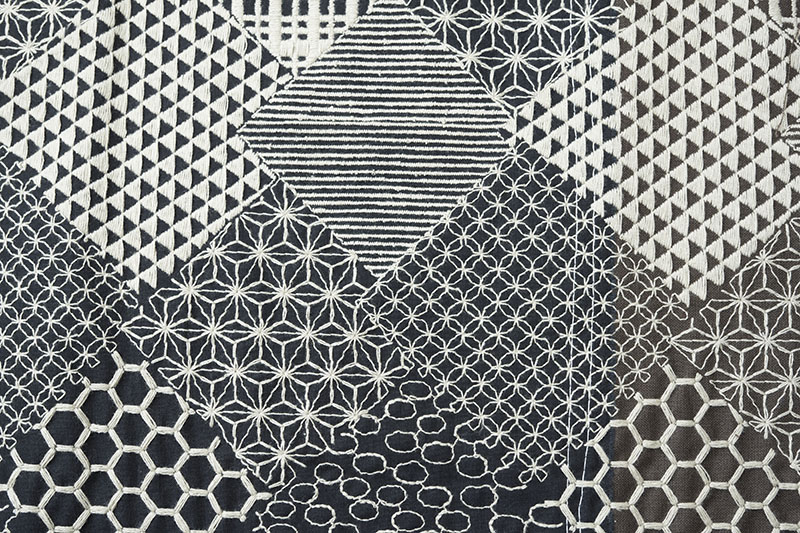

その機械レースの中で同社が専門としているのが、生地に刺繍をするタイプの「エンブロイダリー(刺繍)レース」と呼ばれるもの。

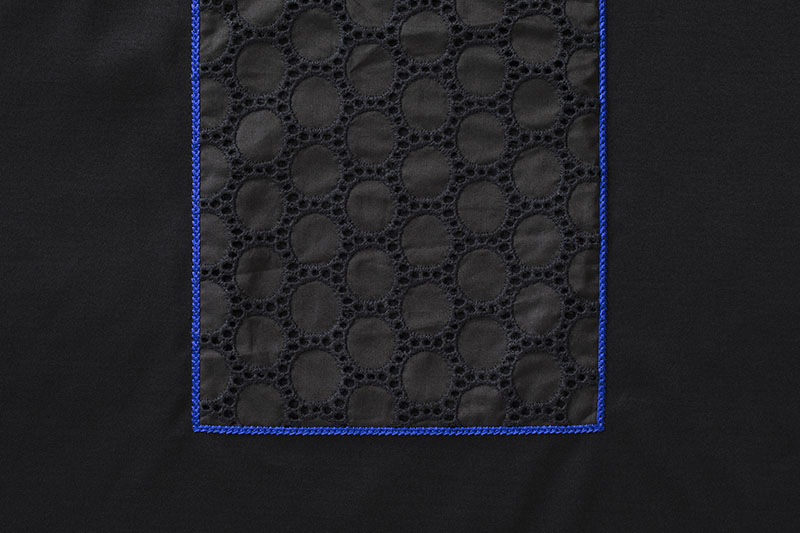

「ボーラレース」も刺繍レースの一種で、生地に穴を開け、その穴を糸でかがりながら刺繍を施していきます。

人間の根源的欲求につながる「ボーラレース」の美しさ

同社 専務取締役の髙畑哲さん曰く、「ボーラレース」の魅力は「豪華で高級感のある仕上がりになる」こと。

かつて車のシートカバーにレース生地が多く用いられていた時代にも、「ボーラレース」は高級感があるということで好評だったそうです。

「諸説ありますが、紀元前の頃から衣服の穴をかがって繕うということがおこなわれていて、そこから発展したものがレース生地であるとも言われています。

穴を上手に活かして美しく見せるというのは、どこか人間の根源的な欲求につながる行為・デザインなのかもしれないですね」と哲さん。

剛さんも「そう考えると、穴をかがってつくる『ボーラレース』こそ、最もレースらしい特徴的な生地と言えるのかもしれない」と応えます。

熟練の技が必要な”パンチング”という工程

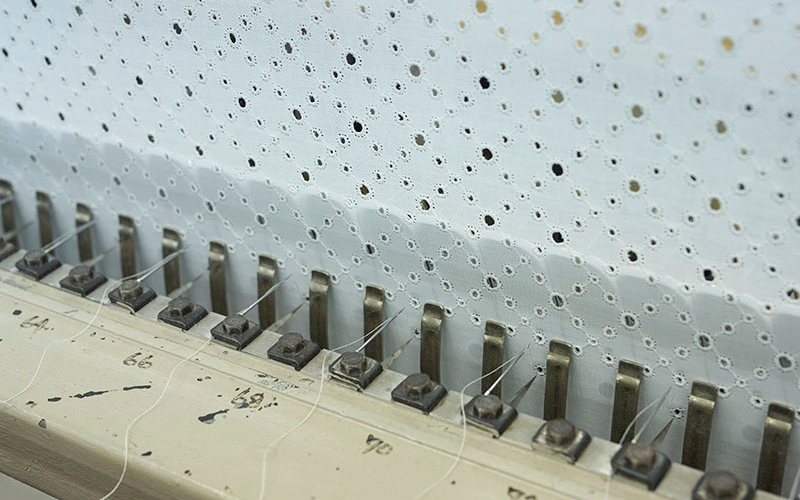

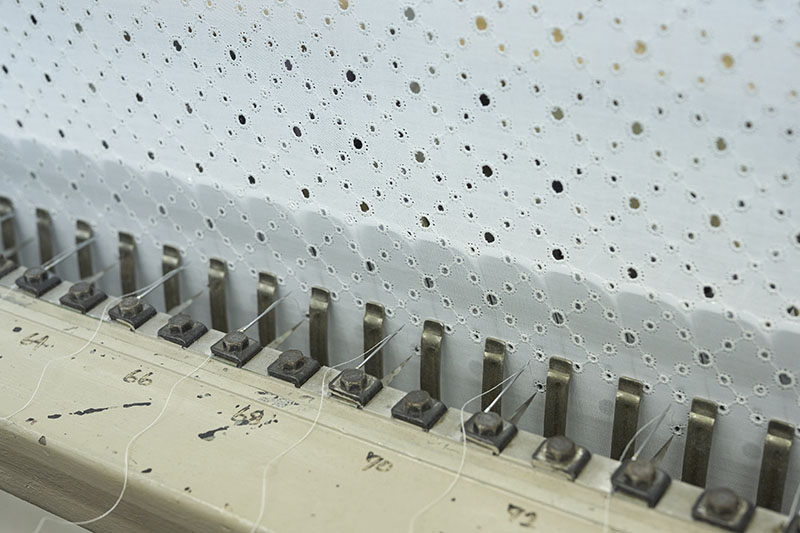

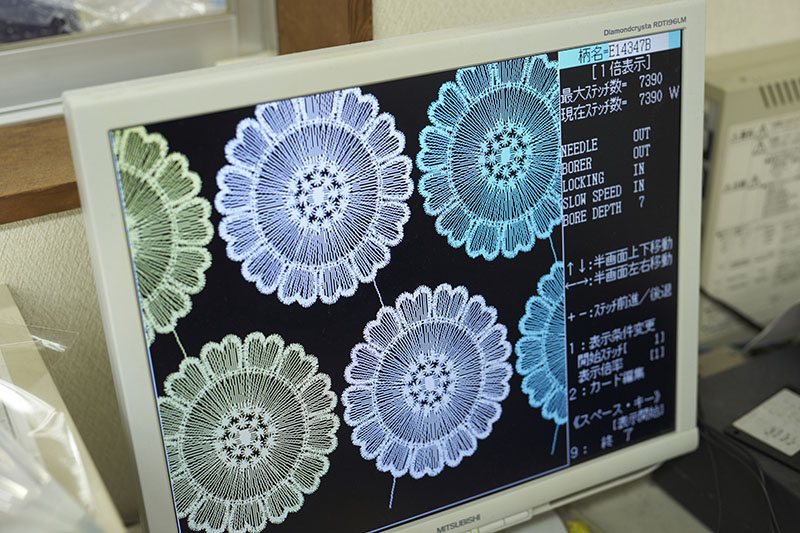

「ボーラレース」も含めて、ルジャンタンの刺繍レースは、基本的に専用のレース機を用いてつくられます。機械とは言っても、その設定やデザインデータの作成は難しく、一筋縄ではいきません。

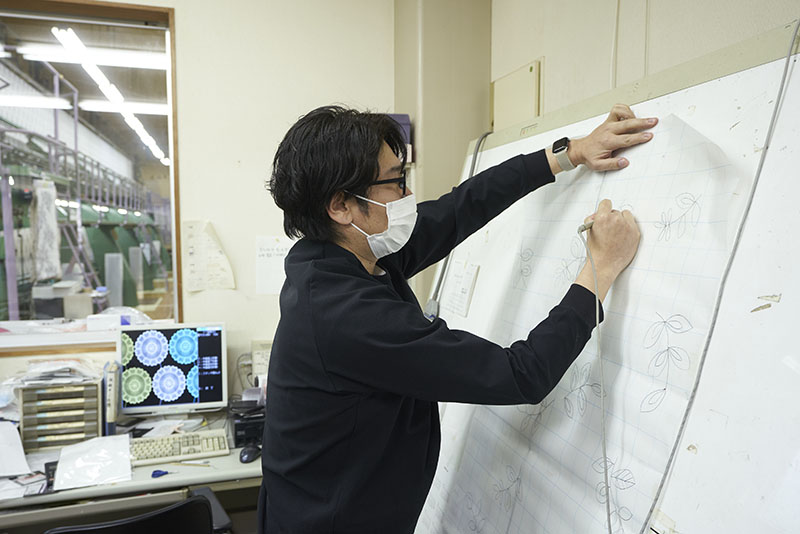

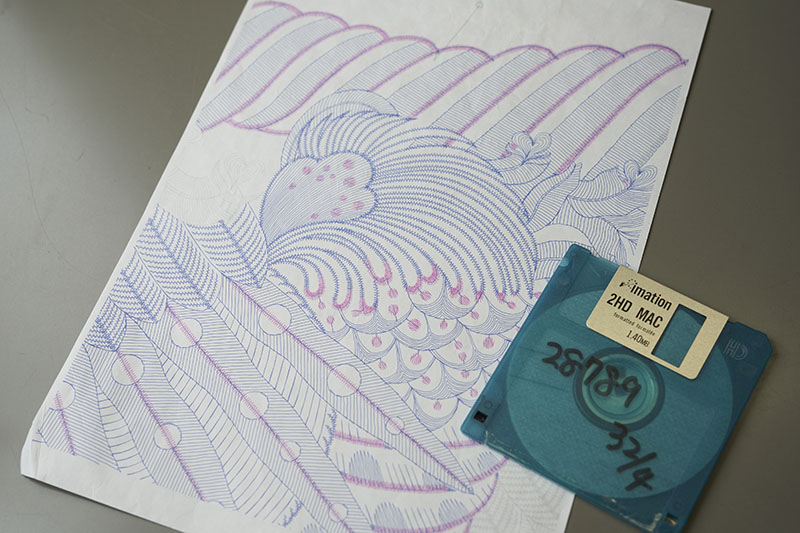

デザインが決まったら、そのデザインを刺繍でどうやって再現するのかという設計図のようなものが必要です。そのための工程がパンチング。

機械が刺繍する際にどんな順番で、どれくらいの間隔で針を入れていけばデザインを忠実に表現できるのか。それを頭の中でシミュレーションして、実際に手縫いで針を入れているかのように入力していく作業になります。

実際にパンチングが完了し、データ上は完璧な設計図ができたと思っても、いざレース機を動かしてみると思ったような仕上がりにならないことも多いといいます。

「規則正しいシンプルな柄の繰り返しの場合、パンチングを打つ回数は少なくなりますが、いざ機械を動かしたときに柄のズレが目立ちやすい。

刺繍していくとどうしてもベースの生地を引っ張ってしまうので、コンピューターの画面通りというわけにはいきません。画面上はわざとズラしたデータをつくって、それでやってみたら仕上がりは上手くいった、ということもあります」(哲さん)

素材の生地の厚さ、伸縮性、刺繍糸の太さや生地との相性。こういった条件によって仕上がりは毎回変わってくるそうで、機械側の設定をこまかく調整できなければ成り立たないとのこと。

「デザインや素材が変わった場合、必ず機械をさわります。糸のしめ方、針の種類、ボーラの大きさ。すべて調整します。太い糸の刺繍は特に難しいので、機械のさわり方を分かっていないとなかなかできないと思います」(剛さん)

ものづくりの取材に行くと職人さんはみな、さまざまな道具を自分たちの手になじむように調整し、カスタマイズして使っています。今回のレース機も、その意味ではまさに職人の道具と言えるもの。

長年使い込まれた機械が、手入力されたパンチングデータをなぞって刺繍を施していく。その様子を眺めていると、そこに熟練の職人の姿が浮かんでくるような不思議な感覚を覚えます。

富山で刺繍レースをつくり続ける理由

従来から繊維業が盛んだった北陸地方。そこに、洋装化の広まりとともに起こった需要の高まりを受けて、レース工場も増えていきました。

しかし、90年代をピークに需要は減少に転じ、国内レース産業には厳しい状態が続いています。東京商工リサーチが出している調査によると、レース生地の出荷額はピーク時の95年には538億円。そこから2020年には101億円と、5分の1にまで落ち込んでいます。

「レースは後加工の生地なのでどうしても価格的に高くなります。バブル経済の後のニーズに合わない部分もあって、安価な製品を求められる部分は海外の工場に移ってしまいました。刺繍レースの機械もピーク時は国内に800台あったものが、今は200台くらいと言われています」(剛さん)

剛さんがルジャンタンを創業してから今年で35年。その間、多くの同業者や関係会社も撤退・廃業していったといいます。

その中で、時には撤退する工場から機械を譲り受けるなど、少しずつ自分たちでできることを増やしながら、質の高い刺繍レースづくりを続けてきました。

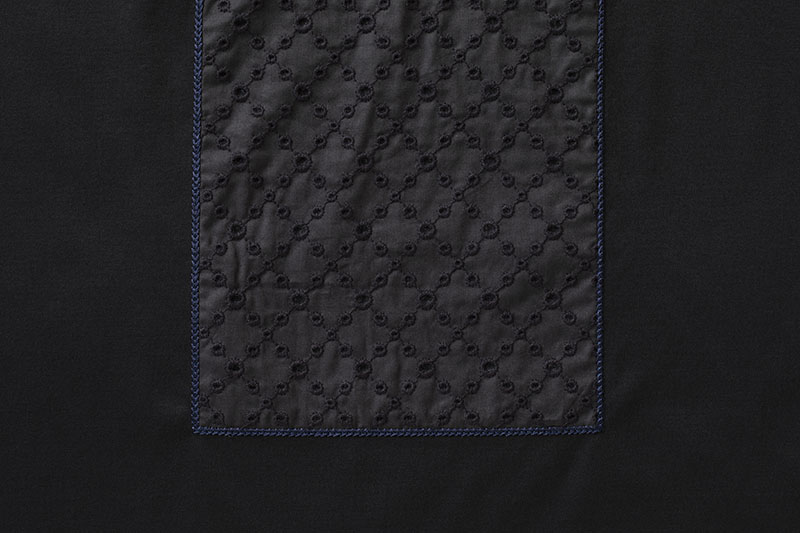

「外注先さんがどんどん廃業してしまって、それならばその仕事も自分たちで引き受けようと。最近では廃業してしまうキルティング屋さんから機械を買い取って、それをレースに活かした商品をつくっているところです」(哲さん)

元はといえばルジャンタンも、剛さんの勤め先の廃業からスタートしています。市場的にも厳しい中、レース会社を続けることに葛藤は無かったのでしょうか。

剛さんは、「レース以外は考えたことも無かった」と答えます。

「簡単な仕事がないんです。どんな風に工夫して、これまでの経験の引き出しを開けて、実現するか。いくつものやり方があって、いまだに分からないことが山ほどあります」と、常に研究と工夫が必要な仕事に、大きなやりがいを感じていると教えてくれました。

これまでで特に大変だった仕事や大きな挑戦について聞くと、二人で顔を見合わせて笑いながら「それは、たくさんありますね」と一言。

「受けた仕事はどうやれば実現できるか。必ず一度は受け止めて考えるようにしています」と哲さんは言います。

たとえばあの生地はここに苦労した。この柄の時は直前まで無理だと思った。あの会社からの注文には頭を抱えた。

たくさんのエピソードを本当に楽しそうに振り返る二人を見て、心から仕事を楽しんで、真摯に向き合っている印象を受けました。

進化を続ける日本の刺繍レース

ルジャンタンでは、小口の注文等にも対応できるよう、通常の半分のサイズに改造したレース機なども稼働させており、それを活かして生地のオンライン販売も早くから実施しています。

レース生地には根強い手芸需要があり、コロナ禍においては、手芸好きの一般顧客へのオンライン販売が好調に推移したそうです。

そうした営業努力や、キルティング刺繍など新しい技術・機械の導入、そして質の高い刺繍レース生地の製作を続けているルジャンタン。

刺繍レースは、いわゆる伝統工芸品のような、その土地固有のものづくりではありません。ただ、この会社でしかできない仕事を、富山の地で愚直に追及し続けている。

その様子を見聞きして、これは紛れもなく日本のものづくりであるし、日本の布だと強く感じられた取材でした。

皆さんもぜひ、今回のTシャツや、ルジャンタンのオンラインショップなどを通じて、ボーラレースをはじめとしたレース生地の魅力・面白さに触れていただければと思います。

<取材協力>

株式会社ルジャンタン

富山県小矢部市宮中9-2

0766-68-3051

写真:直江泰治

文:白石雄太