それぞれの関わり方で、しなやかに藍染めをつなぐ。藍産地 徳島のいとなみ【すすむ つなぐ ものづくり展】

私たちの暮らしを支えてきた、日本各地の様々なものづくり。

それらがさらに百年先も続いていくために、何を活かし、何を変化させていくべきなのか。ものづくりの軸にある「素材や技術」に改めて着目し、その可能性を探るため、中川政七商店がスタートさせた試みが「すすむ つなぐ ものづくり展」です。

今回のテーマは「藍」のものづくり。

植物を発酵させることでできる、生きた染料の藍。

日本には江戸時代に広まり庶民の暮らしに根付いて以降、めぐる季節と共に、そして人々のいとなみと共に藍のものづくりはありました。

土からはじまり、また土に戻る。

素朴な自然から生まれた色だからこそ、私たちは心惹かれるのかもしれません。

かつて「ジャパンブルー」と称されたほど各地で親しまれていた藍染めですが、今では暮らしの変化とともに伝統的な植物染料での染めは減りゆき、化学染料を用いた染めが主流となりました。

そんななかでも、過去から続く藍染めの技や産地の景色を未来へつなぐ作り手たちがいます。

挑戦を重ねて”すすむ”ものづくりの現場を取材し、百年先へ藍を”つなぐ”ためのヒントを伺いました。

“生き物”である藍と、人の支援とのつながり

今回訪れたのは、藍染めの染料である「スクモ」の産地として名高い徳島県。高品質な徳島産のスクモは「阿波藍(あわあい)」として全国に知られ、江戸時代以降、日本の藍染め文化を支えてきました。

徳島では今なお、伝統を受け継ぐ藍師(スクモ作りをおこなう職人)や染師、新進気鋭の作り手、地元企業など、様々な人たちが藍に関わり、ものづくりを続けています。

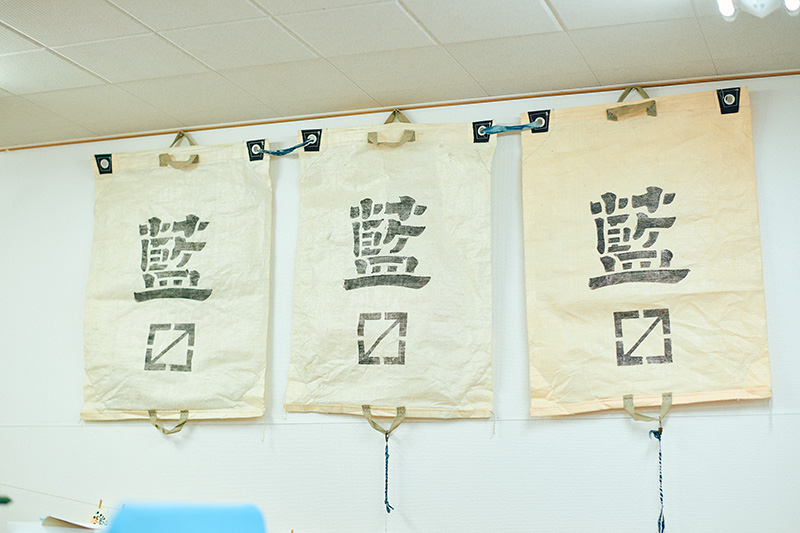

そんな中、障がいのある方たちの「働きたい」という想いを支えながら、徳島ならではの藍を用いたものづくりに取り組んでいるのが、県内の就労支援施設などでつくる特定非営利活動法人「とくしま障がい者就労支援協議会」。

就労支援施設は、障がいのある方が支援を受けながら働く場所で、就労に必要な知識や技能向上のための訓練もおこなわれます。一般的な軽作業などに加えて、同協議会が力を入れているのが藍にまつわる業務や商品の製造です。藍染めや藍染め商品の製造をおこなういくつかの施設に話を聞きました。

「ここは、今は藍染めがメインの施設です。昔は委託の軽作業がほとんどでしたが、協議会が運営する研修会に参加したり、以前の職員から教わったり、文献を参考にしたりして、藍染めについて学びながらスタートしました」

そう話すのは、就労支援協議会に加盟する「ひまわり園」の園長 森洋志さん。委託される作業にはどうしても波があり、安定して施設の利用者の方に仕事をお願いできるように、藍染めによる自主商品の割合を増やしていったとのこと。

協議会では徳島県からの事業委託を受け、こうした施設に藍染めの技術を学ぶ機会を提供したり、共同受注窓口として藍関連の仕事を受注したりといった活動をしています。

「阿波藍というと、濃いブルーをイメージされる方が多いんですが、うちではそこにこだわらず、多様な色味を表現していきたいと考えています。色んな青が出せるんだよって言いたいんです。

藍は生き物だと言われますが、発酵して日々状態が変化する藍と向き合っていると、人の支援にもつながる部分があると感じます。さまざまな色、それぞれの良さを出していくということなのかなと」(森さん)

ひまわり園では、分業でおこなわれる藍染めを、個々の利用者さんの個性を活かしながら施設内で完結させられるようにと考えています。比較的、一人で集中して何かに取り組むことが得意な利用者さんが多く、染めの技術も習熟してきているとのことでした。

「青色って、副交感神経に作用してリラックスする色とも言われていて、それも皆が落ち着いて作業できている要因なのかなって思うこともあります。ここは海も近いし、空も、藍染めもあって、青色に囲まれている施設。やっぱり、心が落ち着きますね」(森さん)

福祉の枠を超えて、ブランド力をつける

同じく、協議会に加盟している「グッドジョブセンター(GJC)かのん」の髙橋早苗さんは、自分たちがやっていること、得意なことを発信するように心がけていると話します。

同施設は、20年以上前から藍染めの仕事をおこなっている、県内の藍染めをおこなう施設の中では最古参のひとつ。

初期の頃は県内企業からの受託で染めの作業をおこなっており、そこから段々と自社商品を作ろうという機運が高まって、最近では利用者さんの絵を用いたオリジナル商品なども作成しています。

「うちにしかできないものづくりというか。そういったものを発信していって、それを見て『ぜひ作って欲しい』とリクエストをもらえれば対応して。小さい規模の中でうまく続けていければいいなと思っています」(髙橋さん)

「作品を発信して、人気が出て、作家として利用者さんが東京や色々な場所に呼ばれるようになって欲しい。そうすればインプットも増えて、またクリエイティブがどんどん広がっていく。そんな野望を抱いているんです」

と、髙橋さん。障がいの有無は関係なく、その人だからできるデザイン、表現に価値がある。その可能性が藍染めとともに広がる未来を創造するとわくわくしてきます。

協議会 事務局担当として各施設と連携する瀬部さんも、

「福祉の商品という枠を超えて、ブランド化していきたい」

と話します。

協議会ではそのために、販売会の企画や販売サイトの整備をおこなったり、商品の開発力やクオリティを上げていけるように専門家の指導を仰いだりと、さまざまな取り組みをおこなっているとのこと。

徳島の文化である藍の振興と絡めながら、各施設と協力し、利用者の方々の「働きたい」想いを支え、かつ工賃を向上させることを目指しています。

一から藍を育て、染めて、販売する。オンリーワンの教育

もうひとつ、藍をつなぐ人々の営みとして紹介したいのが、徳島県立城西高等学校の取り組み。

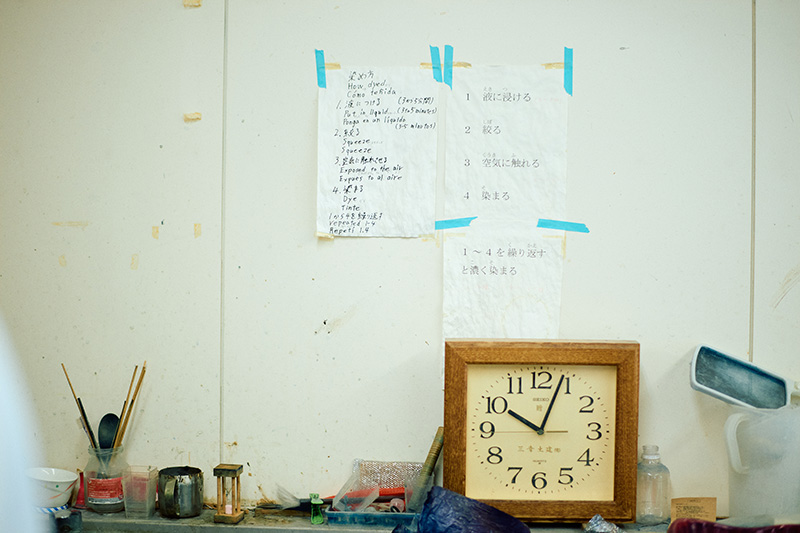

同校には藍の産地ならではの「阿波藍専攻(植物活用科)」が存在し、藍の栽培から染料(すくも)づくり、染色、そして完成品の販売までを実践しながら藍染めについて学び、広める活動を行っています。

「うちは農業高校なので、自分たちで藍を育てて、すくもを作るところからやっているのが大きな特徴です。100%城西高校産のすくもを使って、染め、加工、販売まで一貫しておこなっています」

城西高等学校で阿波藍を担当する岡本佳晃さんはそんな風に話します。

現在、城西高校では、水田だった場所を使用して、スクモ用に約6100株の藍を栽培中。乾燥した状態で400kgほどの収穫を目標としています。藍は肥料と水をたくさん必要とする作物のため、土壌のバランスを考えて輪作でやっていく予定とのこと。(毎年藍を植えるのではなく、別の作物と交互に栽培していく)

阿波藍担当として着任して4年目になる岡本さん。藍染めの経験がある実習助手の方がサポートでつくものの、まったくの門外漢からのスタートで、最初はとにかく見様見真似、必死に文献やインターネットを調べて指導していったと言います。

著名な藍師である同校の卒業生から話を聞いたり、地域おこし協力隊とコラボしたりと、教育機関であることを活かして専門家たちの協力を得ながら、生徒たちとともに藍染めについて実践し、学んできました。

「阿波藍専攻ができて今が16年目くらいで、僕が担当して4年。まだまだ藍について理解できていない部分も多いですが、自分たちで作ることに重きを置いて、なんとかやってこれました。

藍染めという徳島の文化を学んで、継承する。ここだけのオンリーワンの教育になっているのかなと思います」

この日、授業を受けていたのは、阿波藍専攻の3年生たち。植物活用科として2年間を過ごし、専攻として「阿波藍」を選んだ理由を尋ねてみました。

「もともと農業には興味がありました。その中で特に藍が面白かったのが決め手です」

生徒の一人はそんな風に話し、

「染めている時がとにかく楽しくて、染め方・染める人によって世界に一つの柄になるところが、いいなって思います」

と、染めの楽しさについて強調。染めの楽しさを話してくれる生徒は他にも数名いて、自分の手を動かすこと自体の楽しさが、手仕事の大きな魅力のひとつだと再認識できました。

そのほかには、

「藍染めをやっている高校というのは知っていて、やってみたいと思って入学しました」

「入学前は藍染めのことはぜんぜん知らなくて。本当に気軽に、楽しそうだなと思って選びました」

「マルシェでの販売ができるので、人とのコミュニケーションをそこで学びたかった」

という声も。伝統文化だからと構え過ぎず、いい意味で肩の力を抜いて藍作りや販売を楽しんでいる様子がうかがえました。

卒業後の進路について聞いてみると、

「進学して藍をさらに学びたい」「理学療法士の専門学校へ」「歯科衛生士になることが夢なので、コミュニケーション能力をそこで活かしたい」

と、さまざまな答えが。

自分の進路や経験のためのひとつのツールとして、フラットに阿波藍専攻を選択している印象を受け、人それぞれ、多様な藍との関わり方があるんだなと、その柔軟さが頼もしくも感じられました。

藍作りや藍染めを専門とし、生業としている作り手たち。そうしたプロフェッショナルとは違った形で、就労支援施設や学校など、地域の中で藍のものづくりに携わっている人たちもいます。

それぞれのタイミングで藍や藍染めと出会い、それぞれの立場で学び、ものづくりを進める。そしてその活動がまた誰かの目にとまり、藍を知る人、関わる人が増えていく。

そんな、藍との関わり方の多様さ、しなやかさに、産地としての底力、藍のものづくりをつなぐヒントがあると感じました。

<関連する特集>

<徳島の人たちが染めた商品>

・藍染ハンカチ

・藍染守り

※藍染め守りには、城西高校の皆さんが収穫した藍の種が封入されています。

<取材協力>

特定非営利活動法人 とくしま障がい者就労支援協議会

徳島県立城西高等学校

文:白石雄太

写真:奥山晴日