和紙の“あたりまえ”を取り戻す。越前和紙の老舗・山次製紙所

タグ

私たちの暮らしを支えてきた、日本各地の様々なものづくり。

それらがさらに百年先も続いていくために、何を活かし、何を変化させていくべきなのか。その可能性を探るため、ものづくりの軸にある「素材や技術」に改めて着目し、中川政七商店がスタートさせた試みが「すすむ つなぐ ものづくり展」です。

今回のテーマは「和紙」のものづくり。

古くから、文字を書き記すための道具にとどまらず、茶道の懐紙、障子や襖紙、提灯、紙幣、祭事の道具など、暮らしのあらゆる場面に使用されてきた和紙。

今や時代はうつろい、洋紙の登場やライフスタイルの変化を受けて、暮らしの中で和紙を見かける機会は少なくなってしまいました。

そんな中でも、和紙が持つ素材の魅力、職人の技術には、今の日本の暮らしを豊かにする可能性がある。そう信じて和紙と向き合い、各産地で挑戦を続ける作り手たちがいます。

和紙のイメージをぐっと広げるもの。和紙本来の魅力を再認識できるもの。 今まさに新たな挑戦が”すすむ”ものづくりの現場を取材し、百年先へ和紙を”つなぐ”ためのヒントを伺いました。

和紙なんて、そもそも「あたりまえ」のもの

1500年の歴史がある「和紙のふるさと」、福井県越前市。 その地で明治元年に創業した山次製紙所は手漉きにこだわりを持ち、日々、美しい彩色や装飾が印象的な美術小間紙(びじゅつこまがみ)を手がけています。

同社のWEBサイトに記されているのは、「和紙を今の時代の『あたりまえ』にしたい」という言葉。そこにはどんな想いが込められているのでしょうか。

「そもそも、『あたりまえ』のものなんですよ。和紙なんて」

そう話すのは、山次製紙所の伝統工芸士 山下寛也さん。

「書くためだったり、包むためだったりに普通に使われていたもの。それこそ、昔は47都道府県すべてに紙漉き屋さんがあったはずで。

その中で、たまたま越前和紙は今まで残ってきたというか。 ただただ、あたりまえの仕事を、あたりまえに続けてきただけだと思ってるんです」

かつての日本の暮らしにとって、本当に身近なものだった和紙。その当時からの技術や道具を継承し、手漉き和紙を作り続けている山下さんたちにとって、確かにそれは「あたりまえ」のものなんだなと感じます。

一方で、日常生活であまり和紙に触れていない人たちにとってみると、やはり「特別なもの」なのかもしれません。

「そこを、もう一度あたりまえに戻していきたいんですよ。

気付いたら『工芸』とか『伝統文化』とか、持ち上げられるようになって。

産地としては今まで通りのことをやっているだけなのに、ハードルが上がってしまったなぁ、とは思いますね。

結局は、紙がどんどん使われなくなってきているということなので。その上で、どうやって残していくのかを考えていかないと」

これまで脈々と続けてきた、良いものをあたりまえに、ちゃんと作るということ。しかし、それだけでは残っていけないという現実も、見据えています。

「あえて他産地との違いを考えると、越前は、ビジネス的な考え方を持ち込むのが早かったと思っています。数字をきちんと重視してきた。外部のデザイナーとコラボしたり、海外進出に挑戦したり。

だからこそこの規模で残ってこられたし、逆に言えば、それでもこれだけしか残っていない。もっとほかにやり方があるんだろうなと、考えています」

和紙の原料と言えば「楮(こうぞ)・三椏(みつまた)・雁皮(がんぴ)」が代表的です。実は、これらの植物の一部分、靭皮(じんぴ)繊維と呼ばれる表層のわずかな繊維だけが、和紙づくりに使用されています。

希少な原料のため、それだけで紙を漉くとやはりコストが合わないケースも出てきます。

たとえば、お酒などのラベル。商品の顔としてしっかりと質感を出したいけれど、そこまでコストはかけられません。この場合、山次では必要に応じて洋紙に使われるパルプ繊維を組み合わせて漉いているのだそう。

厚みをパルプで出して、表面は楮などの繊維で漉いてコーティングする。そうすることで和紙の質感は保ちつつ、適正価格に抑えることが可能です。 こうした合理的な対応も、手漉き和紙が存続するためには大切なことだと考えています。

和紙を身近に感じてもらう入口に。山次独自の技法「浮き紙」のプロダクト

和紙を身近に感じてもらうために、山次製紙所では日常に馴染む和紙プロダクトを展開しています。

和紙に凹凸をつけ、さまざまな柄を表現できる「浮き紙」という独自技法の和紙で、茶缶やカードケースを制作。各所で評判を呼び、これらのプロダクトがきっかけで問合せがくることも増えたのだとか。

「この業界では、問屋さんの見本帳に載らないと流通に乗っていかないのが基本です。

でもこれからは、それだけでは駄目だと思って。どうにか“もの”で見せていけたらとずっと考えていました。

自分たちが自信を持っている『浮き紙』というものを、どうにかして伝えていきたいなと。特に茶缶は、かなり一人歩きしてくれたというか、和紙の魅力を営業してくれていると思います」

紙を漉く仕事自体を増やすことが、技術継承の要になる

プロダクトから和紙の魅力が伝わり、その結果としてOEMで紙を漉く仕事が増えていくことが必要だと、山下さんは話します。

「たとえば、原料の作り方みたいな部分は、レシピをきちんと記しておけば残していけるかもしれません。

でも、手で紙を漉くという技術に関しては、体験してみないと分からないので。

うちには、紙漉きのことが本当に好きだという若い子たちが来てくれています。 その子たちにちゃんとお給料を払って、そして技術継承していこうと思うと、紙を漉く仕事がたくさんないと厳しい。

やっぱり紙自体が売れないと駄目なんです」

「それに、僕たちが紙を漉き続けないと、道具を作る人もいずれいなくなってしまいます」

桁(けた)や簾(す)といった、手漉き和紙づくりに欠かせない道具は、定期的に修理、メンテナンスしながら、何十年も使い続けるのだそう。

職人によって、使いやすいサイズが違ったり、桁と簾の相性があったり、個別の状態に対応するには豊富な経験と高い技量が必要。しかし、道具の制作と修理だけで生活していくことは、今の時代現実的ではありません。

道具を作れる人、修理できる人は年々少なくなってきているそうです。

手漉き和紙のプライドを持ち、現代の「あたりまえ」をつくる

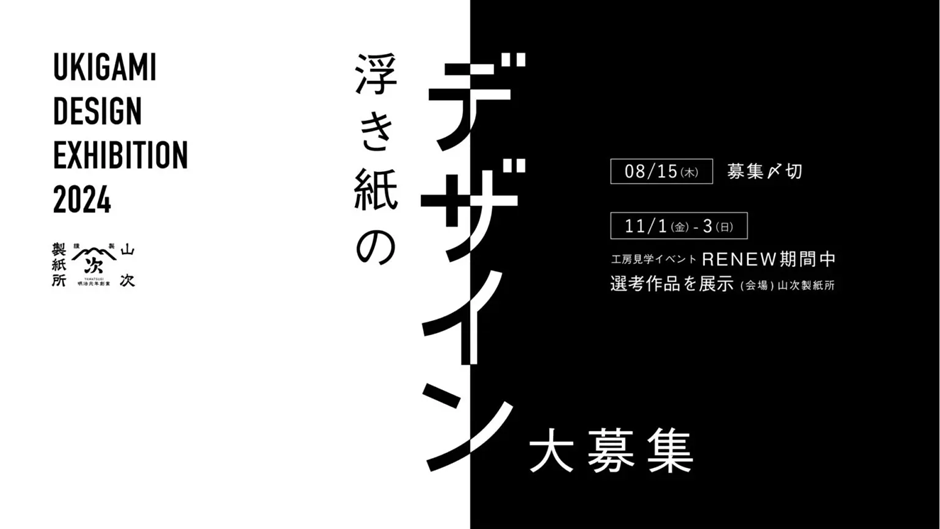

「『浮き紙』については、もっと知ってもらうためにデザイン公募の取り組みを始めました。採用されたデザインは、手漉き和紙として仕上げて、11月に行われる工場見学イベントRENEWで展示する予定です」

毎年応募したくなるように審査員の入れ替えなどを工夫していく予定とのこと。どんどん新しい層に浮き紙を知ってもらうきっかけになることを目指しています。

「『浮き紙』だけじゃなくて、たとえば、越前和紙の伝統技法である『透かし』。これについても、魅力をきちんと伝えていくために、プロダクトを考えているところです。 今まで知らなかった人たちが、和紙に気づいてくれる機会を作る。そこで、こんな紙もあるんですよ、と差し出していければ」

「ここ最近、仕事って面白いなって、思えるようになってきたんです。

普通のことをいつも通りやっているというのは変わらないんだけど、売り上げの数字もそうだし、認められるとか、褒められるとか、そういったことが増えてきたというか。44歳にして、ようやく(笑)。

だから、うちの若い子たちにも、もっと胸を張ってもらいたい。その方が面白いし、生きていきやすいと思う。紙漉き職人で、デザインもできて、人とコミュニケーションもできる。

それは凄いことで、あなたの強みなんだよと、伝えるようにしています」

伝統の技術や文化。経営的な判断。独自の技法。現代に馴染むプロダクト。若い職人の熱意や感性。デザイナーやクリエイターとのコラボレーション。

さまざまなことを考えながら、改めて手漉き和紙を現代の「あたりまえ」にする。そしてさらに新しい文化を築いていく。そんな山次製紙所の取り組みに、これからも目が離せません。

「手で漉いている。そこが僕たちの一番のプライド。原料の問題とか、考えないといけないことはたくさんあるけど、まずは手漉きをしっかり守っていきたいですね」

<取材協力>

山次製紙所

文:白石雄太

写真:田ノ岡宏明

<関連する特集>