鋳造の技巧が生み出す、銀白色の輝き「錫のミャクミャク」【大阪・関西万博 特別企画】

日本全国、そして世界各国から多くの人々が集う、2025年大阪・関西万博。

日本のものづくりの魅力を楽しく感じてもらいたいという思いを込めて、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品として、工芸の技で豪華に表現したミャクミャクのオブジェ5種を制作しました。

今回はその中から、「錫のミャクミャク」に焦点を当て、その魅力を支えるものづくりの現場をご紹介します。

高岡銅器の老舗メーカー・能作が手がける、錫の工芸

手にとるとずしりと重く、やわらかな凹凸の肌が放つのは清潔でやさしい輝き。金属であるのにどことなく温かみを感じる「錫」は、その表情の他、錆びない・朽ちない・使えば使うほど味わいが出ると、古来から愛されてきた素材のひとつです。

金・銀に次ぐ高価な金属でありながら、今では暮らしの道具にも用いられている錫。この素材を使って今回、富山県の能作(のうさく)に「大阪・関西万博」の公式キャラクターであるミャクミャクをつくっていただきました。

富山県高岡市に本拠地を置き今年で創業から109年を迎える能作は、高岡銅器の製造を手がける鋳物メーカー。高岡銅器とは富山県高岡市でつくられる金工品の総称で、江戸時代に加賀藩が土地に産業をうむため、鋳物師を大阪から呼び寄せたのがはじまりといわれています。

能作での鋳物づくりは、まず「原型」と呼ばれるおおもとの型を原型師が仕上げ、そこから金属を流し込むための鋳型をつくるところから始まります。

鋳型は生型(なまがた)と呼ばれる、砂に水や粘土を混ぜたものを押し固めてつくる型が一般的ですが、近年では技術研究によりシリコーンを用いる独自の鋳造法もあるそう。表現に合わせながら、使用する型が選ばれます。

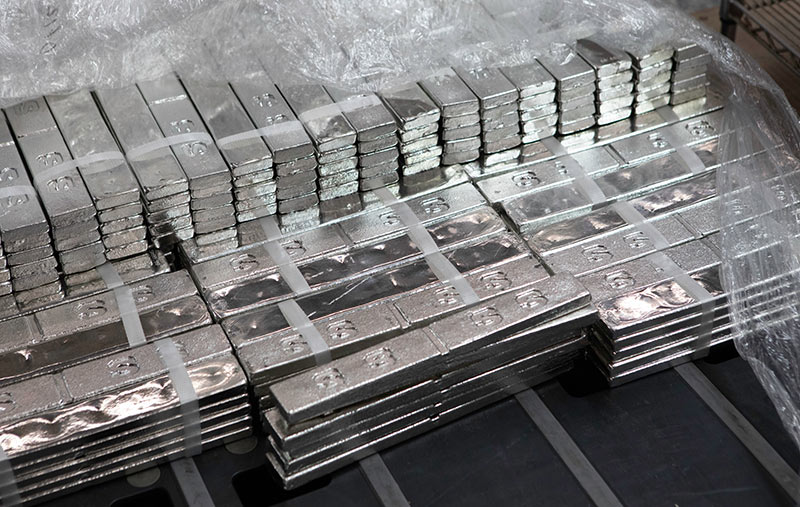

鋳造に用いられる金属は真鍮や錫、青銅など。

なかでも錫は他の金属と比べて融点が低く、厚さによっては人の手でも曲げられるほどやわらかな素材といわれます。

その分、加工は粘土を削るような感覚で、目詰まりを起こしてしまうため、代表の能作千春さんいわく「一般的な硬い金属の研磨加工とは天と地ほど違う」そう。

「錫ってやわらかい他にも、いろんな素材特性があるんですよ。抗菌作用がある金属なので、花器にすると花が長持ちするといわれていたり、入れ歯ポットをつくると水が衛生的に保たれるような効果があったり。最近は医療部品の製造も行っています。ただ、これを合金にすると抗菌活性値も変わってきてしまいます。

あとは熱伝導率が高い素材なのも特徴のひとつ。夏場に冷蔵庫で1~2分冷やした錫のカップを使えば、冷たいビールをおいしく飲んでいただけると思います。

他にも、銀と違って黒ずみや錆びも出にくくて、経年劣化しづらいのも特徴ですね。それは今回のミャクミャクのように、置きものや愛でるものにとっては嬉しいポイントですよね」(能作さん)

錫で作る、工芸のミャクミャク

話を聞くにつれ、ますます気になる錫のミャクミャク。商品開発チームの吉田和広さんに、今回のものづくりについても教えてもらいました。

「一番難しかったのは原型をつくるところ。中川政七商店さんからデザイン案を頂いた後、肘の部分のしずくが落ちるような表現をどうやって可能にするのかや、専門的になるのですが、固まった鋳物を引き上げるために型をどううまく外せる仕様にするのかなど、関係者と頭を悩ませました。」(吉田さん)

元となる素材を溶かすところからはじまる、錫のミャクミャクのものづくり。溶解温度が1000度ほどの真鍮は炉を使って溶かされますが、一方で、錫には小さな鍋を用います。

これは錫の溶解温度が231.9度と真鍮に比べて非常に低い分、1、2度の温度変化によってすぐに固まるため。溶かした後、手早く型に流し込むために、小回りのきく鍋を使って溶かすのです。

鋳造の難しさにも職人たちが培ってきた技が光ります。

先ほどもお伝えした通り錫は融点が低いため、型に流しこむ速度によっては途中で固まってしまい、最後までいきわたらないこともあり得るそう。また、逆に温度が高すぎると表面が焼けてしまう事態にもなるといいます。

「流し方ひとつで、湯ジワ(※金属の流れた跡)が出てしまうこともあるんです。表面の美しさや、最後まで均一に錫がいきわたるかは、やっぱり職人の技術で。温度を測りながら作業はするのですがそれだけではだめで、鋳型の状態や湿度などの環境も加味して、毎回、温度や入れ方、スピードを職人が調整しています」(吉田さん)

職人の手で一つひとつ型に流し込む、ものづくりの“ワザ”。企業秘密により写真でお見せできないのが残念ではありますが、何気ない動作のようにも感じるその工程は、積み重ねた経験が叶えるものでした。

2~3分ほどして固まった後は、型から外して研磨の段階へ。湯(※溶かした金属)の流れた道や、全体の凹凸をなだらかにし、表面の鋳肌を均一に整えていく作業です。

こうして出来上がった錫のミャクミャクがたたえるのは、きらびやかではない、やわらかな表情。使っていくほどに味わいが出るのに、錆びない・朽ちないよさもある、長く暮らしに寄り添うオブジェが完成しました。

ちなみにお手入れも簡単。そもそも経年変化が少ない素材ではありますが、ふきんや眼鏡拭きで表面をやさしく磨くことで、より美しい状態を保っていただけます。

「職人が思いを込めてつくる一つひとつの製品の背景には、420年近くの高岡銅器の歴史があって。今回のミャクミャクでも、その歴史だったり技術だったり、それを繋いできた職人の心だったりを感じながら、長く愛でていただけたら嬉しいなと思っています」(能作さん)

銀白色のやさしい光沢感と吸いつくような持ち心地。錫のミャクミャクがある暮らしの景色を想像すると、心が和み、不思議と気持ちが落ち着く感覚があります。

ぜひ暮らしのお守りとして、長くご愛用ください。

<関連する特集>

文:谷尻純子

写真:阿部高之

2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

©Expo 2025