きらり、ざらり、艶めく。漆の四技が集結した「漆のミャクミャク」【大阪・関西万博 特別企画】

日本全国、そして世界各国から多くの人々が集う、2025年大阪・関西万博。

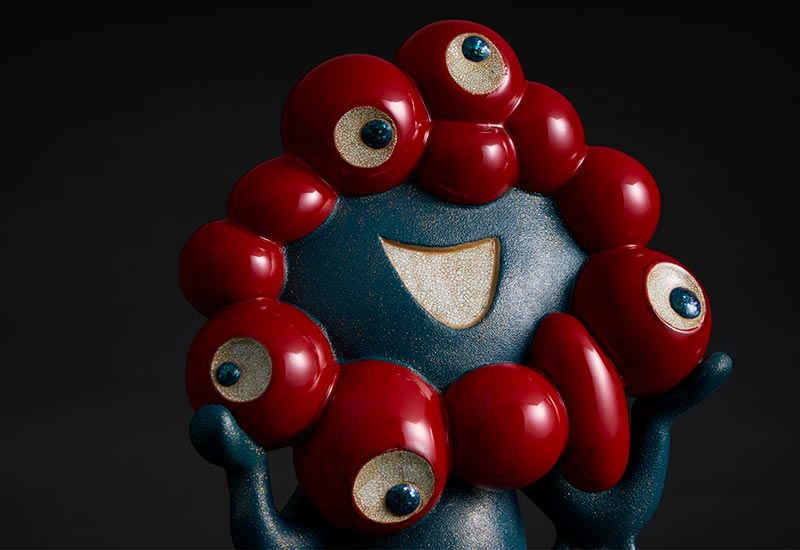

日本のものづくりの魅力を楽しく感じてもらいたいという思いを込めて、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品として、工芸の技で豪華に表現したミャクミャクのオブジェ5種を制作しました。

今回はその中から、「漆のミャクミャク」に焦点を当て、その魅力を支えるものづくりの現場をご紹介します。

漆の加飾技法をふんだんに。1体の中に異なる質感をもつ「漆のミャクミャク」

漆と聞けば、思い浮かべるのは「漆椀」でしょうか。

マットなものからつやっとしたものまで、質感の幅はあるものの、大きく表情が変化する印象はもっていない、という方も多いかもしれません。

でも今回の「漆のミャクミャク」は、ざらっとしていたり、きらきら光っていたり、パーツごとに異なる質感が見受けられます。

じつは、多彩な表現がある漆の加飾技法。今回の「漆のミャクミャク」は、そんな漆の加飾技法をふんだんに使って生まれました。一体どのように命が吹き込まれたのか、福井県鯖江市にある「漆琳堂」さんの工房を訪ねました。

卵殻貼り、螺鈿、変わり塗り、真塗り。表情が異なる4つの見どころ

今回は、卵殻貼り、螺鈿、変わり塗り、真塗りの4つの技法を用いて作りました。多数の試作を経て、パーツごとに最適な加飾技法を採用しています。

まずは「目」にご注目ください。

青目部分は「螺鈿」、白目部分は「卵殻貼り」の技法を用いています。

そうすることで、きらきらと輝きを放つ螺鈿の表情と、ざらっとした卵殻の表情の違いが生まれました。青目部分がきらりと輝きを放つことで、命を宿したかのような生き生きとした雰囲気を感じさせます。

そして、胴体も青い部分と赤い部分でそれぞれ技法が異なります。

青い胴体は、乾漆粉を蒔く「変わり塗り」の技法を使うことによって、あざやかなミャクミャクの青色を再現し、さらに金の粉を蒔くことで華やかさを加えました。赤い細胞部分は「真塗り」技法で、漆らしくつややかな目を惹く質感に仕上げています。

こうして、ミャクミャクらしさを再現するのに最適な素材や技法を用いて、漆芸ならではのミャクミャクを作り上げていきました。

息を凝らして敷き詰める、「螺鈿」と「卵殻貼り」

ここからは、実際にどんな風に作っているのか工程を追っていきます。

まずは青目の表情を作る、「螺鈿」から。

螺鈿の素材となる貝殻を貼っている最中なのですが、貝の殻片が細かすぎて目を凝らさないと見えません。

じつは貝の殻片が細かくなったのにも理由があります。ミャクミャクの目は平らではなくアールを描いているので、細かく砕かないと形状に添わずうまく貼れないのだそうです。

今回は細かく砕いて貼っているため、1体6つの目を貼るのに1日半もの時間を要すると言います。

また、貝殻は自然物なので、1枚の貝の中には赤っぽい色味を帯びている部分も。ミャクミャクは青い目なので、細かく砕いた貝殻片の中から、青っぽく光る部分だけを選んで貼っていると言います。

細かく砕いた後に見分けるので、集中力と神経を使う作業です。

白目の部分に使っている「卵殻貼り」は、字の通り卵の殻を貼ることで白を表現する技法。

漆では純白を再現することができないため、生まれた技法です。

こちらは、うずらの卵を使うため、卵殻自体にもアールがついています。螺鈿同様、欠片が浮かないように貼るためには、細かく砕いて貼る必要があります。

貼った後は、上から漆を2回ほど塗り重ねて定着させ、螺鈿や卵殻が見えるまで研ぎ出して完成です。

細かい欠片を貼るのがなにより大変そうに見えますが、じつは、研ぎ出しの方が精神力と時間を要すると言います。

ミャクミャクのあざやかな青を再現する「変わり塗り」

ミャクミャクの胴体の青は、塗りではなく乾漆粉を蒔く「変わり塗り」の技法で表現しました。

青い漆もあるため、真塗りでも表現できるそうですが、乾漆粉を使ったのには理由があります。

「いくつかサンプルを作っていく中で、色漆の青を使った真塗りだと、ミャクミャクの発色を表現するには少し違う印象になってしまいました。

他にも刷毛目やシボ漆など、いろんな技法を試行錯誤していく中で、ミャクミャクを表現するのには、乾漆粉を蒔いて仕上げる今の形にたどり着いたんです。

最終的には乾漆粉の上から金粉を蒔いているのですが、見る角度でキラキラ輝くのが水のように感じて、ミャクミャクにぴったりだなと思っています」

漆を塗って…

そこに青い乾漆粉を蒔いていきます。

顔の中身が青くなっているのが分かるでしょうか。

この後さらに青漆を塗りこみ、研いで、金粉を蒔いて完成します。

目の工程でも話した通り、研ぎ出しは塗り以上に神経を使う工程。とくにミャクミャクは、形が複雑なので、「全体的に研ぎの工程には精神力を要した」と言います。

越前漆器の真髄「真塗り」で表現する、ミャクミャクの細胞

最後に、ミャクミャクの赤い細胞部分。こちらは漆といえばの真塗り技法が用いられています。

越前漆器はもともと真塗りが得意な産地ですが、それでもミャクミャクの複雑な形状を塗るのは苦労したそうです。

「漆は硬化するまで液体なので、ジーっと作業していると垂れるんです。

だから、素早く塗りあげ、作業中に反転させたり上下を回転させることを意識して塗っていきました。

それに、塗膜を平滑にするためには一定のほどよい厚さで塗ることが必要です。

漆が溜まる部分がないように、漆を削ぐようにして塗っているので、刷毛の通し方も難しかったですね。他の部分に漆が付いたら拭き取れないので、そういう点でも気を張りました。

素早く塗るのですが、それでも1体にノンストップでまるまる4時間かかっています」

一般的なお椀を塗るのは2~3分とのことなので、その作業時間の違いに難しさが伝わってきます。

贅を尽くして表現した「漆のミャクミャク」

こうして、漆芸のさまざまな技法によって命が吹き込まれた、「漆のミャクミャク」がこちら。

パーツごとに多彩な表情があり、ゆっくり眺めていたくなります。

本来漆は分業制のものづくり。こうした多彩な表情の「漆のミャクミャク」が作れたのも、技術力があってこそ。

もっとこうしたいという希望に対してさまざまな表現方法を提案していただき、多彩な表情をもつ「漆のミャクミャク」が完成しました。

「最初聞いた時は、正直完成形がイメージしきれていなくて、色々サンプルを出していく中で話しながら最終形までこぎつけました。

これまでにも、自転車に漆を塗ったり、建材の可能性を模索したり、いろんな取り組みをする中で培ってきた多様な技法が役に立ったかなと思っています。

今もまだ製作途中なので、正直少し不安もあるんですが。笑

でも、新しいものづくりに取り組む時は、見る人を『驚かせたい』という気持ちが常にあります。できあがった『漆のミャクミャク』を見て、漆の面白さや可能性に改めて気づいていただけたら嬉しいです」

<関連する特集>

文:上田恵理子

写真:阿部高之

2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

©Expo 2025