【地産地匠アワード】眠っていた糸や生地に息吹を与えて、紡いで。使い続けたくなる、カラフルな「三河軍手」

土地の風土や素材、産地や業界の課題に、真摯に向き合って生まれたプロダクト。

そこには、日本のものづくりの歴史を未来につなぐそれぞれの物語がつまっています。

「地産地匠アワード」は、地域に根ざすメーカーとデザイナーとともに、新たな「暮らしの道具」の可能性を考える試みです。

2025年の受賞プロダクトの中から、愛知県西尾市でうまれた「三河軍手」を取り上げます。それぞれの背景にある物語をぜひお楽しみください。

地元の糸と技とデザインで、軍手に新たな価値を吹き込む

「もう一度リベンジしたいと思ったんです」

そう笑いながら話すのは、愛知県西尾市にある石川メリヤスの大宮裕美さん。祖父の代から軍手の製造を営んできた会社で代表を務めています。

大宮さんは、軍手の国内での生産が衰退している現状に悔しさと危機感を抱いていました。

そこで新たな顧客層を開拓しようと、軍手にブランドネームタグをつけて個包装にしたギフト商品を展開しましたが、思うような成果は得られず。商品づくりを見つめ直すきっかけにはなりましたが、現状を打破できなかった結果に、もやもやした気持ちが残ったといいます。

転機となったのは、地元の繊維商社から「カラーネップ糸」という色とりどりのデッドストック糸を紹介されたことでした。その糸を見て「軍手に使えば面白いものができる」と直感。軽やかで温かみのある風合いとカラフルな見た目から、大人も子どもも手に取りたくなる新しい軍手のイメージが浮かびました。

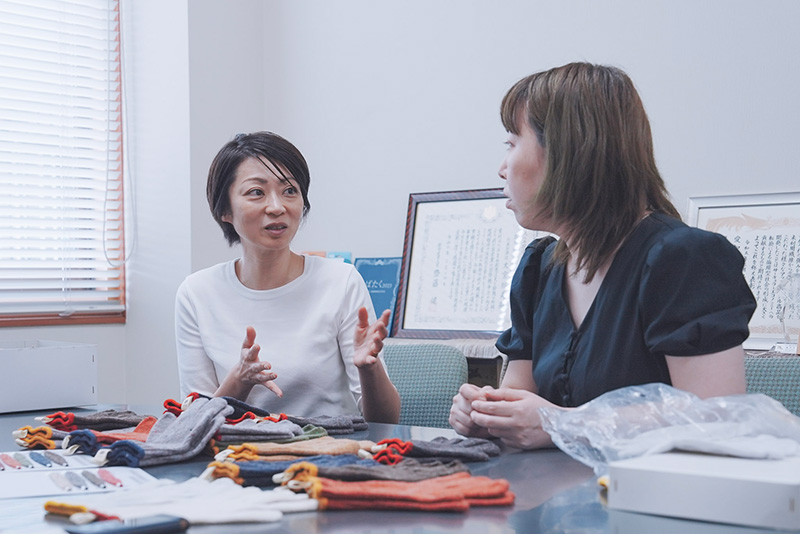

ちょうど地産地匠アワードの募集があり「カラーネップ入りの軍手を作ってリベンジしたい」と考えた大宮さん。しかしデザイナーとの協業方法が分からず諦めかけた時、奇遇にも地元のファッションデザイナー・久保田千絵さんと再会します。

同じ中学校の出身というご縁もあり、以前から面識のあった二人。久保田さんは昨年秋に、自身で展開していたブランド「Rosey Aphrodina (ロジィ アプロディーナ)」でパリファッションウィーク中に開催されたファッションショーへ出展 。帰国後に心境の変化があり「今後は地元の企業をデザインの力で応援して、ものづくりを盛り上げていきたい」と考えていたタイミングでした。

「パリでのファッションショーという自分史上一番大きな挑戦を終えて、応援してくださったお礼と報告、今後の動きを伝えるために裕美さんを訪ねたんです。そこで地産地匠アワードの話を聞いた時、私が考えていたことと重なっていたので、すぐに『一緒にやってみましょう!』と盛りあがりました」と久保田さんは振り返ります。

早速カラーネップ糸を見せてもらった久保田さんは「この糸の色味や質感は、軍手でこそ映える」と確信。

「糸の魅力と石川メリヤスさんのものづくりの力が、軍手ならきちんと伝わる」と、あえて軍手にこだわりました。

技術とデザインが重なり合い、新しい挑戦がスタート。家族や市のサポートも受けながら、製品はもちろん、アワードのプレゼン資料やロゴデザインを形にしていきました。

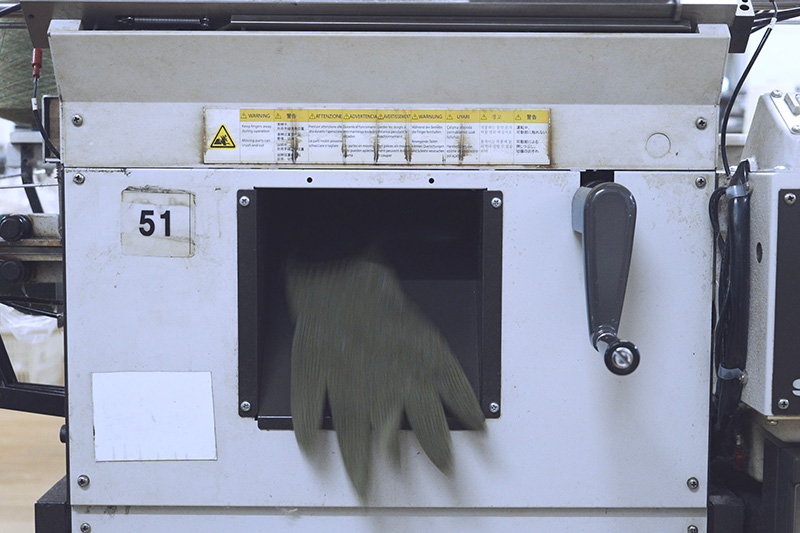

こうして生まれたのが、今回優秀賞を受賞した「三河軍手」。カラーネップ入りの特紡糸を活かした、カラフルで軽く、やわらかな肌ざわりが特徴です。手にフィットしてはめるのが嬉しくなるような、地域の技術と思いが詰まった、新しい“あたたかさのかたち”が完成しました。

三河地方で育まれてきた、繊維リサイクルの精神

愛知県東部に位置する三河地方は、かつて日本の繊維産業を支えてきた重要な地域のひとつでした。温暖で日照にも恵まれたこの土地に8世紀末ごろ漂着した崑崙人(こんろんじん/インド人と言われる)が綿の種を持ち込み、日本における綿花栽培がはじまったとされています。特に西尾市の天竹神社周辺はその舞台と伝えられ、「三河木綿」に代表される紡績と織物文化が花開いていきました。

戦後のガチャマン景気(「織機をガチャンと織れば、万の金が儲かる」という意味)と呼ばれる繊維産業の好況を経て、昭和の高度経済成長期、特に昭和50年ごろには「特紡(特殊紡績)」が盛んになりました。

これは繊維産業の製造工程で出てくる落ちワタや裁断くずのほか、使い古された衣類の繊維を「反毛(はんもう)」という工程によってワタの状態に戻し、再び糸に紡ぐもの。時代の流れとともに綿だけでなく化学繊維も含むようになった「特紡糸」を使って軍手などを作り、三河地方は日本でも有数の繊維リサイクルの中心地となりました。

「この地域ではリサイクルやSDGsが注目されるずっと以前から、捨てるはずのものまで有効活用して無駄を出さない知恵が根付いていたんですよね。資材を繰り返し大切に使い、さらにできあがった製品も長く使えますから」(大宮さん)

「昔から三河の人たちは“もったいない”を自然に実践していたんだと思います」(久保田さん)

ところが繊維業の主流が海外生産へと変わってきたことから特紡糸の原料が集まりにくくなり、現在は反毛業者や紡績工場などが年々減少しています。

「昔は岡崎市(※西尾市と隣接)の労働人口の7割が繊維関係だったのに、今では1割もいないかもしれないと聞きました。一般的な軍手にもっとリサイクル原料を使いたくても、糸にできる環境がどんどんなくなってきているんです」 そう言って繊維業界の現状に肩を落とす大宮さん。

この地の人間の知恵と技術で紡がれ続けてきた、特紡糸での「三河軍手」作りに、新たな価値と希望を見出しました。

使い捨てられない、ぬくもりを宿した軍手

「三河軍手」の主役となる特紡糸はリサイクル繊維を独特の風合いに仕上げるため、ひとつとして同じ表情のものはない個性を持っています。

「編みムラや色の混ざり方が異なるのも、この手袋ならではの“味”になります。同じ色でもネップの入り方で印象が大きく変わりますし、クラフト感と温かみのある風合いもそれぞれの表情を生み出していると思います。

カラーバリエーションも7色ご用意したので、選ぶ楽しみが増える。デッドストック糸を使っているので、糸がなくなればその色は生産終了です。自然に限定色となり、次の色に目を向けていただくことになる。そしてまた新たに気に入ってくださる方の元へ届く。その一期一会も、この手袋の魅力だと思っています」(久保田さん)

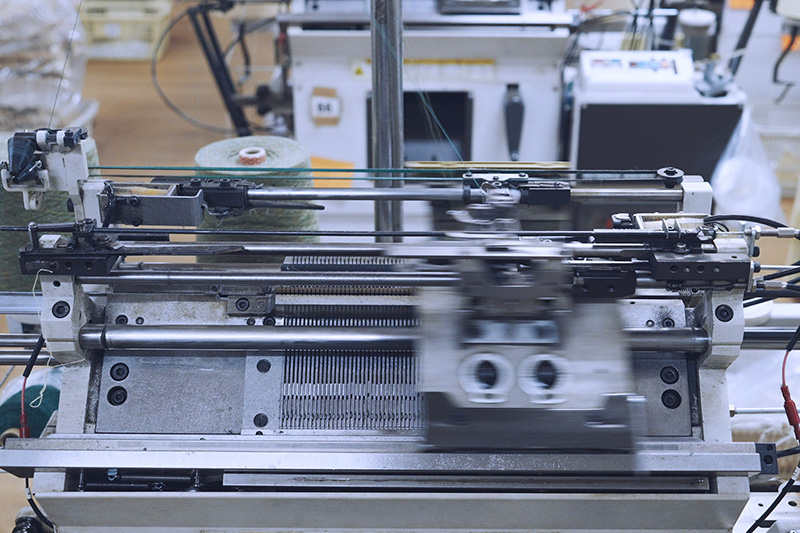

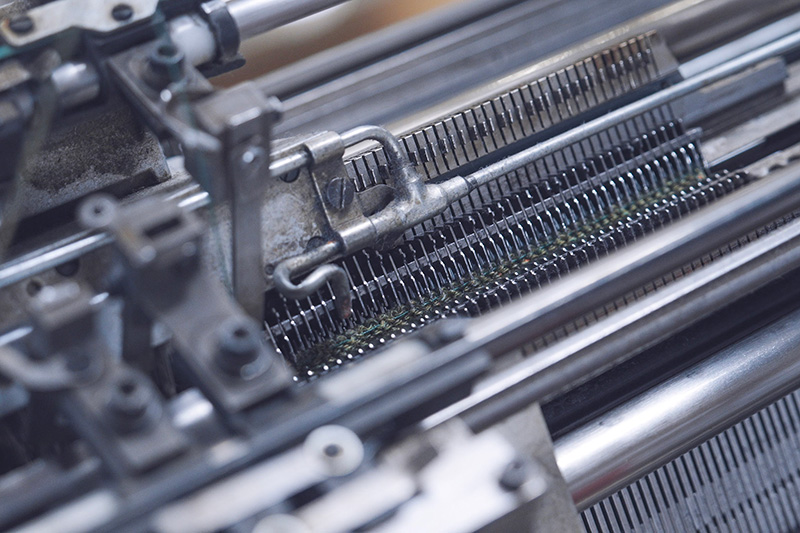

「三河軍手」の編み立てには、構造が50年前からほとんど変わらない、昔ながらの軍手用の機械が使われています。最新の機械では扱いにくいムラのある糸も、古い機械であれば調整を加えることでうまく編み上げることができるのだとか。

「特紡糸はさまざまな繊維が混ざって繊維の方向もバラバラなので、空気を含んでふっくらやわらかく仕上がります。軍手にすると厚みと軽さで手をやさしく包み、安全性も備わるんですよ」(大宮さん)

「『手ざわり』と言うように、手にはめれば、特紡糸の魅力である柔らかさや軽さが一番よく伝わります。だからこそ、この糸を活かすには手袋や軍手が最適だと思うんです。シンプルで無駄がなく、それでいてふわふわ。いろんな作業に適しています」(久保田さん)

構造自体は一般的な軍手と同じですが、糸が変わるだけで、“何かが違う”と感じられる存在感がにじんできます。サイズはS・M・Lの3種類。手首部分にサイズによって異なるバイカラーのステッチをあえて目立つ色で施す遊び心のある工夫で、見た目の楽しさと実用性が両立しています。

「従来の軍手にも手首のステッチで色分けしているものはありますが、今回はデザインとして昇華されていて嬉しいですね。私たちだけでは、この完成形にはならなかった。久保田さんがここまで軍手の価値を引き上げてくださいました。デザインの力ってすごいなと改めて感じています」(大宮さん)

「この商品では実用性のある軍手らしさを活かしながらも、作業用という枠を超えていきたいと考えていました。通勤や自転車、防寒やDIY、ちょっとした外出やギフトにも使える存在にしたかったんです。

あくまで軍手だけど、デザインの力でスポットを当てて新しい価値に気づいてもらえたらと。リサイクルやSDGsにももちろん意義はあるけど、“素敵だから選ばれる”ことが大前提だと思うので。ただのエコではなく、気づいたら環境にもやさしかった。そんなあり方が理想です」(久保田さん)

「弊社は、初代である祖父のころから品質を大事にして『使う人のためのものづくり』をモットーとしています。

繊維商品では、売り物にしていいかどうかのジャッジは最終的に“自分が使いたいかどうか”、“買った人がどう思うか”になるんですよね。反毛屋さんや紡績屋さんをはじめ、最後に検品や出荷する人まで、同じ感覚でものづくりができるのは大切なことなのかなと思っています」(大宮さん)

作り手の思いと工夫が詰まったこの「三河軍手」は、作業にも、日常にも、プレゼントにもなじむ新しい軍手。単なる日用品ではなく、愛着を持って長く付き合いたくなるような “使い捨てられないアイテム”へと進化しています。

価値あるブランドとして、「Bマーク」から広がる未来

東京の大学を卒業後、そのまま一度は東京で商社に勤めていた大宮さん。

高校卒業と同時にファッションを学ぶために上京し、自身のファッションブランドを立ち上げて活動している久保田さん。

二人とも西尾市から外へ一度出たことで、かつて繊維産業で栄えた地元の誇らしいところが見え、産業の状況や大切なものをより感じることができたのかもしれません。

「地場産業を存続させることは、常に大事だと思っています。糸を作っている人や反毛屋さんの仕事をもっと知ってほしいし、岡崎や西三河、西尾が繊維産業から始まったことも広く伝えたいです」(久保田さん)

この思いを、久保田さんはデザインでも表現しました。それはロゴに小さく加えられた、オリジナルの「Bマーク(Ⓡ同様、○の中にBの文字)」という印です。

「Aランクから外れた糸はB格と呼ばれて格下扱いされますが、実は風合いがとてもよい糸なんです。だからロゴへ『Bマーク』を入れて、価値のあるものだという認定印のようにしてみてはどうかなと考えました。 これに関わり働く人へのリスペクトや、働く人自身の誇りにもつながる。お客さまもマークがついている商品を選べば、リサイクルに貢献できた小さな喜びを感じられる。捨てられるかもしれなかった糸が使われていることも伝わりやすいのかなと」(久保田さん)

「残糸や売れ残りもこの『Bマーク』をつければ、価値を見出した商品として届けられるのでは」と大宮さんもうなずきます。 今後は軍手に限らず靴下や帽子など、「Bマーク」ブランドのラインアップ拡大も視野に入れています。

危機を迎えている産業に新たな息吹をもたらし、再起の道を開いて次代へつなぐ。その強い意志とひと針ごとに込められた温もりが、人と町、そして未来を再び結び直し、新たな物語を紡ぎはじめています。

<関連特集>

関連商品

-

三河軍手 M MUSTARD

1,100円(税込)

-

三河軍手 ロングカフス M LIGHT GRAY

1,650円(税込)

-

三河軍手 ロングカフス M NAVY

1,650円(税込)

-

三河軍手 ロングカフス M RED

1,650円(税込)