【地産地匠アワード】38センチに広がる宇宙。伝統から紡がれる新しい景色を映した、久留米絣の「KOHABAG -Ikat-」

土地の風土や素材、産地や業界の課題に、真摯に向き合って生まれたプロダクト。

そこには、日本のものづくりの歴史を未来につなぐそれぞれの物語がつまっています。

「地産地匠アワード」は、地域に根ざすメーカーとデザイナーとともに、新たな「暮らしの道具」の可能性を考える試みです。

2025年の受賞プロダクトの中から、福岡県八女市でうまれた「KOHABAG -Ikat-」を取り上げます。それぞれの背景にある物語をぜひお楽しみください。

世界の人が魅了され集う、久留米絣の織元

オランダ、スイス、フランス、ドイツ、スウェーデン。世界各国の人々が惚れ込み、引き寄せられるかのように訪れる場所が、福岡県八女市にあります。1948年創業、久留米絣(くるめがすり)の織元である下川織物。ここでは、約100年前に開発されたシャトル織機を今も大切に使い続け、久留米絣を生み出しています。

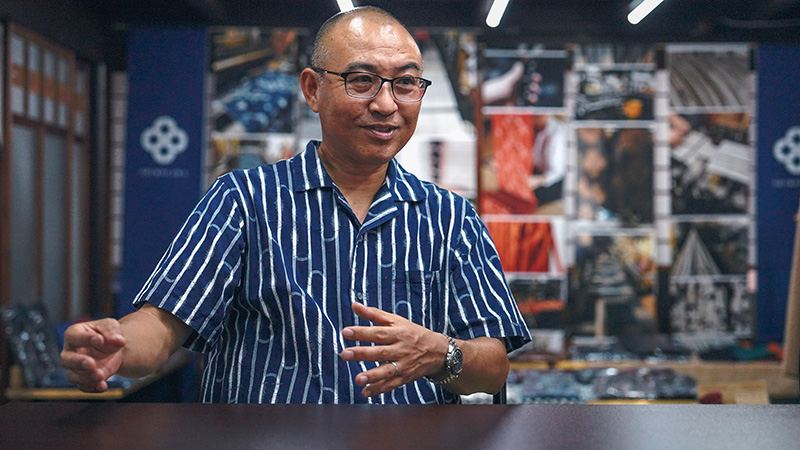

「2016年に日本とオランダの国交400年を記念した『九州オランダプロジェクト』という交流事業があり、そこで大使館からの依頼を受けてオランダのデザイナー4名を約3週間迎え入れたことが、大きな転機になりました」

そう話すのは、3代目である下川強臓さん。

元々、住み込みで働く人を受け入れたり、ホームステイのホストファミリーになったりと、オープンに人を迎える気風があったという下川家。

異国のデザイナーたちと交流を深めた経験をきっかけに、SNS上で工房の様子の発信を始めます。すると徐々に、久留米絣の魅力に興味を持ったアーティストやデザイナーからの関心が集まるようになりました。

いまでは国内外からの見学や研修・インターンシップの依頼が相次ぎ、数日から数週間滞在して久留米絣を学ぶ海外のクリエイターも増えているとのこと。下川織物のウェブサイトやSNSには外国人の写真や英語が並び、国内外問わず、ブランドやデザイナーとのコラボレーションも盛んに行って、久留米絣の新たな魅力を生み出す挑戦を続けています。

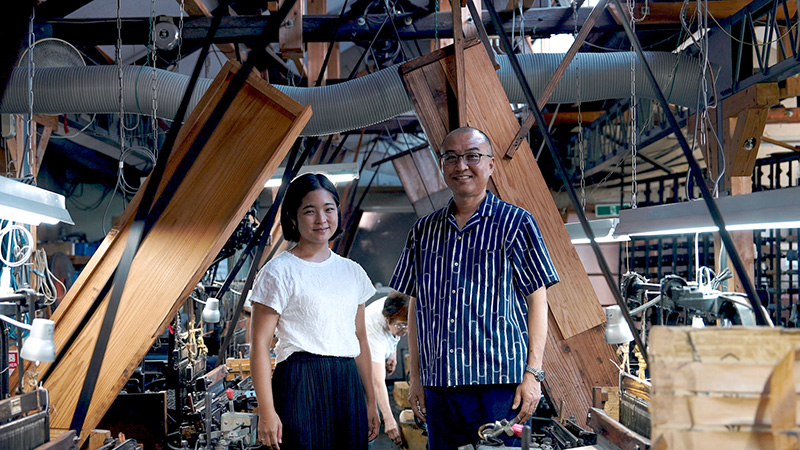

こうした下川織物と久留米絣の魅力に惹かれたひとりが、テキスタイルデザイナーの光井花さんでした。知人を通じて工房を訪れたとき、下川さんの話や工房で見たものに感動を覚えたと言います。

「機械を使いながらも手作業がたくさんあって、まるで半分手作りの工芸品。それなのに大量生産ができることに驚きました。下川さんもすごくクリエイティブな方で、伝統的な柄にも工夫をしていてその創造性が素晴らしいなと」(光井さん)

心から感動し、ものづくりの衝動を呼び覚まされた光井さんは久留米絣の虜に。そして誕生したのが、現代的な感性を取り入れた新しい久留米絣のバッグ「KOHABAG -Ikat-」です。

220年以上続く「ゆらぎ」の美と魅力

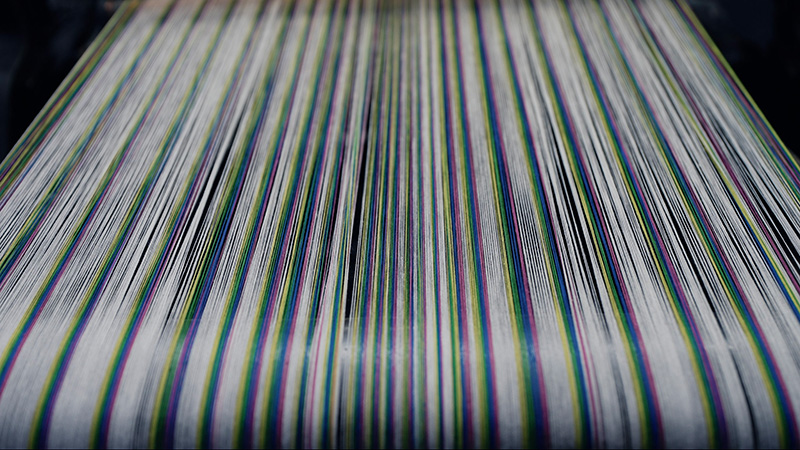

久留米絣は、福岡県・筑後地方で織られてきた日本三大絣のひとつ。糸を括って染め分け、その糸を織り込むことで模様を生み出す技法で、藍染めした糸を織りあげる時に生じる“かすれ模様”が最大の特徴です。

「絣の魅力は“ちりちりちり”とかすれた柄の“ずれ”ですね。職人さんは合わせようとするけれど、どうしても“ずれ”てしまう。その自然なゆらぎが綺麗だなと思って」と光井さんが言うように、整いすぎない温もりが独特の風合いを生み出しています。

もう一つの魅力が、天然藍による深く鮮やかな藍色。染め重ねるほど美しさを増し、使うほど柔らかく肌になじむようになります。さらに経糸(たていと)の間に緯糸(よこいと)を通すために使われる「杼(ひ/シャトル)」の加減によって布に柔らかさと強さが加わり、素朴ながら品格ある仕上がりとなります。

その高い技術と独自の美しさから、1957年には木綿織物として初めて国の重要無形文化財に指定されました。今も20社弱の織元が伝統を守り、着物から小物、洋服まで幅広く活かされている技術です。

久留米絣に惹かれ続ける理由は何なのか。おふたりに尋ねてみました。

「制約の中に広がる可能性があるんですよね。久留米絣は幅38センチの平織りで、経糸と緯糸の染め分けだけで表現するのが特徴で面白い。掘り下げれば無限の方法があり、まるで38センチ幅の“宇宙”のよう。しかもアートでありながら今も普通に使える、実用的な布だという点が魅力です」(光井さん)

「220年以上続いていること自体がすごいなと。時代を越えて当たり前のように作り続けられているのは、生活に自然と溶け込み根付いているから。とても大きな魅力だと思います。

久留米絣は“九州の風土が育んだアート”。江戸時代には井戸端で絣について技法や柄を語り合い、工夫を重ねて進化したそうです。この“当たり前のように生活の中にある風景”を作り続けることを、僕たち織元がしていかなければなりません」(下川さん)

職人の手が生むゆらぎと藍の深み、そして生活に寄り添う実用性。220年以上の歴史を持ちながら、久留米絣は今も日常に息づく“市井の芸術”として暮らしを彩り続けています。

伝統から広がる新しい景色と可能性

久留米絣に魅せられた光井さんが最初に取り組んだのは、「もんぺ」。柄のずれやゆらぎも取り入れたデザインで、絣のことを知らなくても楽しめるものを制作しました。

「図案の描き方も全く知らなかったので、下川さんに何度も相談しました。すると『作りたいものを描いてくれたら、方法は考えるから大丈夫』と言ってくださって。そんな言葉に励まされるうちに、やりたいことが次々と浮かんできました」(光井さん)

東京から八女へ何度も通い、下川さんから技法を学んだという光井さん。

その熱意と創作意欲に触れた下川さんは、

「何かしら共鳴するものがあると、職人の勘で『これは面白い』と感じる瞬間があります。光井さんの発想にはそれを覚えました」と話します。

ふたりは職人とデザイナーとしてしっかりタッグを組み、海外も見据えたさらなる挑戦へ。

「絣は海外で局所的にとても人気があって、ファンがいます。でもまだ見たことがない人にも見てもらいたい、知ればきっと好きになる人がたくさんいると思ったんです」(光井さん)

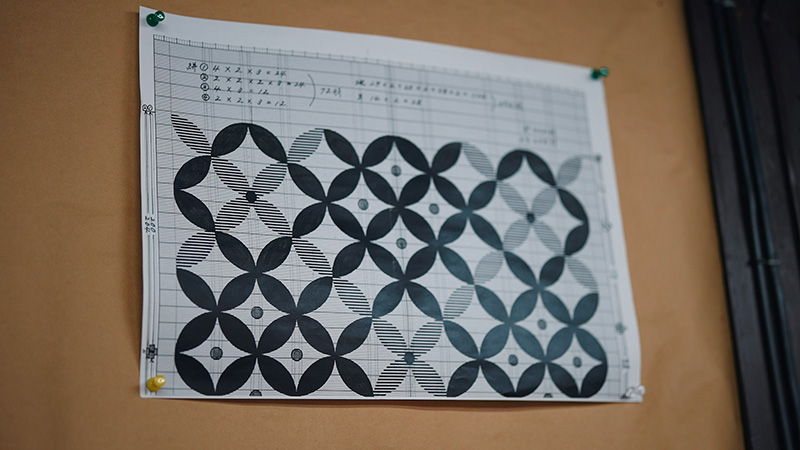

そこで生まれたのが「錯視」をテーマにしたデザインの生地。絣のズレに縦横のストライプを重ね、思わず目をこすって見てしまうような、視点がぼやけるような効果を表現しました。

「久留米絣の魅力の一つである柄のゆらぎと、錯視効果に共通性を感じてデザインしました。世界中の人が知っている現象に見立てて作品にすれば、久留米絣の技法も何も知らない人に、その魅力を直感的に伝えられると思ったんです」(光井さん)

平面的な織りの中に柄と色の重なりによっていくつかの階層が生み出され、奥行きを感じさせるこのデザインは、久留米絣を理解しつつ客観的な目線で解釈し、今まで気づかなかった新たな魅力を引き出しています。

この生地の使い道の一つとしてバッグに仕立てたのが、今回のアワードで受賞した「KOHABAG -Ikat-」です。久留米絣の小幅生地である約38センチをそのままを活かして無駄なく折りたたみ、丈夫で長く使える鞄に仕立てました。生地の端である“耳”の部分も、そのままアクセントに活かしています。

「縦横の柄の重なりが、錯視効果を生んでいます。そこは光井さんが配色も含めてちゃんと設計しているから生まれたもの。相性やバランスをしっかり調整してデザインしているのが伝わってきます。光井さんのイメージの中には、きっと限られた図版用紙からはみ出した部分にも物語や連続性がある。織り上げて展開していくと、それが明確に現れていますね」(下川さん)

昨年別のプロジェクトを通じて地産地匠アワードのことを知っていた光井さん。完成したこのバッグはアワードの趣旨にふさわしいのではと応募し、今回見事に受賞しました。

北欧ファブリックや古典柄を思わせるデザインは、シンプルでありながら深みを放ちます。

「バッグにしたことで、絣の魅力や性質を手にしながら間近に感じてもらえる。着物の幅まで実感できるプロダクトになったと思います」(光井さん)

伝統に根ざしながら新たな景色を描き出す久留米絣。挑戦を受け止めながら、進化を続けて輝きを増す可能性はまだまだ秘められているようです。

当たり前の風景を、未来へつなぐために

伝統工芸の産地で共通する後継者問題。久留米絣も例外ではありません。生産量のピークも、実は約100年前。年間で240万反、着物約240万着分を、すべて手織りで作った記録があるそうです。そこから生産量は減ったものの、他の絣の産地とは違い、組合による分業体制があったことで産地全体が協力しながら存続してきたのだそう。

「久留米絣の組合があって、そこで産地全体の分業をしているんです。織元はそれぞれですが、括りや染めの作業は共同加工事業として行っていて、産地全体の“みんなで作る”意識が根付いています。そこは強みでもあるけど、今後を真剣に考えないと先がなくなってしまう。機械の老朽化も進んでいて、後継者と設備の両面で、全体でどうしてしていくのか課題があります」(下川さん)

先代であるお父様も現役で活躍中ですが、次世代のための準備はすでに始まっています。4代目である息子さんも入社し、「継ぎやすいような環境や体制は整えておきたい」と下川さんは言います。

「柄合わせも、耳の揃え方も、織る人によって特性があるのがわかります。その0.1ミリ単位の感覚を掴むには数十年かかります。僕自身も修行中で、感覚が研ぎ澄まされるまでには長い時間が必要です。織機の前に立つだけで、空気の圧や振動から自分の中に入ってくる感覚で、織りの状態を感じ取ることができるようになるには、最低30年はかかる。これをそのまま息子に伝えて継ぐことが正しいのかどうか、迷いながらも思案しています」(下川さん)

技術の継承にAIを取り入れる試みも始まっています。その一つが、久留米工業大学との共同開発です。

「職人の手の0.1ミリ単位の微妙な感覚を、AIで数値化できるかどうか研究しています。大学で作ったメタバースラボの中に、下川織物のラボもあって。ここで僕は生徒に講義をすることができるようになっています。さらに織機に振動センサーをつけて、不具合を検知して知らせるシステムの検証も行っています。AIがどこまで職人の感覚に近づけるかは未知数ですが、次の世代を助けるツールになる可能性はあると思っています。工房にこもって技を磨くだけが職人ではない時代になっているように感じています」(下川さん)

どこまでも前向きな下川さんの姿勢は、これまでも大きなチャンスを切り拓いてきました。冒頭の国際交流も、そのひとつです。

「これまでに交流のあった人とのご縁も含めて、パリ、ロンドン、ミラノなどで講演会と商談会をする、ワールドツアーもしたいと考えています。国内外のアーティストさんが、うちに滞在しながら職人とより深いコミュニケーションを取ってものづくりをおこなっていますが、そうやってお互い一緒にビジネスパートナーとして新しい取り組みをしていく“深耕型コラボレーション”を大事にしていきたいと考えています。

光井さんとの取り組みもその一つ。活躍される原点に、久留米絣もあると胸をはって言ってもらえるためにも、僕たちは久留米絣を作り続けて行く必要があると考えています。当たり前の風景を当たり前に続けていく。その重要性を感じています」(下川さん)

「私の方こそこの活動はとても励みになっていて。難しく思ったり不安に思ったりしても、期待してくださる方がいるから頑張れる。常に自分なりに結果を残して継続していくことは、このコラボレーションを輝き続けさせるためでもあると、やる気が湧いてきます。他の挑戦も重ねて、“やってよかった”と思ってもらえるよう努力したいです」(光井さん)

お互いを認めて信じ、伝統と技術を現代にふさわしい形に変えて伝え、未来へ受け渡す二人。その視線の先には、久留米絣の新しい可能性が広がっています。

<関連特集>

文:安倍真弓

写真:黒田タカシ

関連商品

-

HANALAB KOHABAG Basic Basic 202 ボタニカルシャドウ

22,000円(税込)

-

HANALAB KOHABAG Basic Basic 201 カラフルモアレ

22,000円(税込)

-

HANALAB KOHABAG Small Small 202 ボタニカルシャドウ

19,800円(税込)

-

HANALAB KOHABAG Small Small 201 カラフルモアレ

19,800円(税込)