海に浮かぶ世界遺産、広島の嚴島神社で観る「観月能」

エリア

こんにちは。ライターの小俣荘子です。

みなさんは古典芸能に触れたことはありますか?

独特の世界観、美しい装束、和楽器の音色など、なにやら日本の魅力的な要素がたくさん詰まっていることはなんとなく知りつつも、観に行くきっかけがなかったり、そもそも難しそう‥‥なんてイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。

気になるけれどハードルが高い、でもせっかく日本にいるのならその楽しみ方を知りたい!そんな悩ましき古典芸能の入り口として、「古典芸能入門」を企画しました。

そっとその世界を覗いてみて、楽しみ方や魅力を見つけてお届けします。

嚴島神社に奉納される「観月能 (かんげつのう) 」

今回の舞台は広島県、秋の宮島。

国の重要無形文化財保持者 、いわゆる「人間国宝」の能楽師、友枝昭世 (ともえだ・あきよ) さんが舞う「観月能」へ。

「観月能」とは、月明かりの元で上演される能です。友枝さんによる嚴島神社での奉納は1996年から始まりました。年に一度、秋の月夜に催されています。その幽玄の世界を訪ねました。

能は、謡 (うたい) と囃子 (はやし) からなる「音楽」と「舞」で構成されていて、「日本のミュージカル」とも呼ばれる芸能です。

※「能」について詳しくは「古典芸能入門「能」の世界を覗いてみる ~内なる異界への誘い~」をどうぞ。

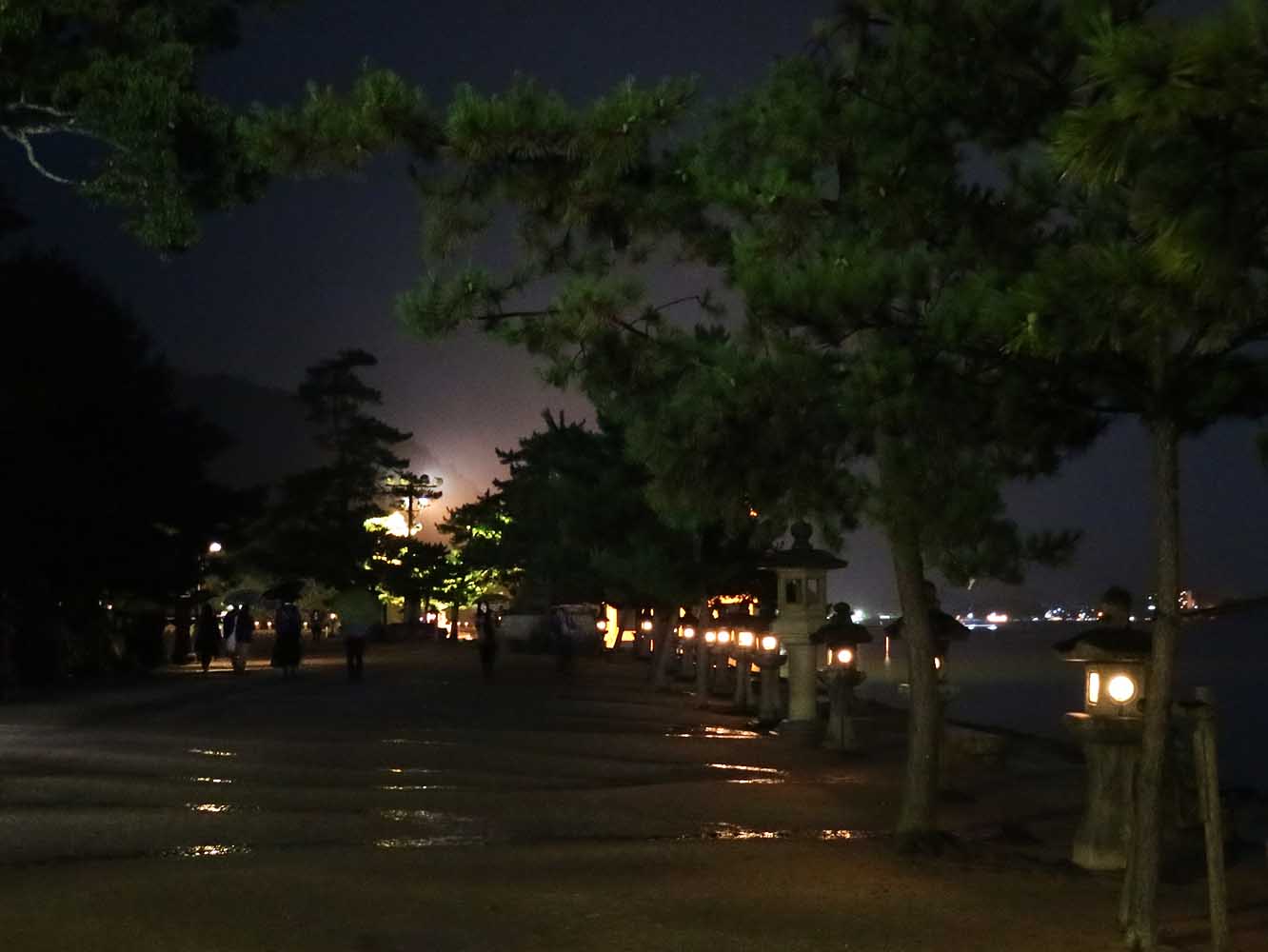

環境すべてが舞台装置になる

おぼろげな光の中で鑑賞する観月能は、はっきりと観えすぎないことが魅力となります。舞台鑑賞で「観えにくさ」を良しとするのはなんとも不思議ですが、もやのかかった様子が夢うつつの世界をいっそう引き立ててくれるように感じられるのです。さらには、屋外ならではの風や水音、虫や動物の鳴き声などが入り込むことで情緒が加わります。

能舞台にも客席にも屋根がついているので、よほどの荒天でない限りこの場所で実施されます。以前にも、雨降る年に足を運んだことがありましたが、海面を打つ雨音がお囃子のリズムと一緒にビートを刻んでいるようで、舞のクライマックスが盛り上がりました。

世界全体が舞台装置であるかのような中に自分自身も包み込まれる。知らぬ間に物語の中に入り込んでしまったような感覚が生まれることもあります。舞台と客席、現実と物語の世界、それぞれの境界線が曖昧になるようです。

神様に捧げるために建てられた、嚴島神社の能舞台

かつては、神職や僧侶でさえ島に渡るのは祭祀の時のみ、島に上陸する際も厳重な潔斎 (けっさい。心身を清めること) が必要な神域とされていた宮島。

嚴島神社は、推古天皇が即位した593年ころの建立と言われ、1400年の歴史を持ちます。島全体が神聖な場所と考えられていたため、島の土の上に社殿を建てることをはばかり、海辺の浅瀬を選んだとも言われています。満潮時には、海水が社殿の奥まで届き、神社全体が海に浮かんでいるように見えます。

平安時代末期、栄華を極めた平清盛により今のような荘厳な社殿となります。平家一族の守護神として篤い信仰を得て、世に広く知られるようになり、平家滅亡後も、源氏、足利氏、毛利氏などによって大切にされてきました。

嚴島の能の起こりは、1563年。嚴島合戦で陶軍に勝利した毛利元就が、仮の能舞台を海の上に作らせて能を奉納したのが始まりと言われています。

歴史上のビックネームが連なる嚴島の歴史。当時の武将たちと同じ風景を見ていると思うと感慨深いものがあります。

現在の常設の能舞台は、1680年に寄進されたもの。国の重要文化財に指定されています。

海の上にあるため、通常は床下に置かれる共鳴用の甕 (かめ) がなく、足拍子の響きをよくするため舞台の床が一枚の板のようになっているのが特徴なのだそう。十分に音が響くので、現代でもマイクは使われません。

潮の満ち引きで景色が変わっていく

舞台の序盤は潮が引いている状態。次第に波音が届き始め、潮が満ちていきます。波打つようになった海面に反射した光は、キラキラと舞台を照らします。

また、水位の変化で音の響きも変わるそう。水かさが増えるにつれて音の反響もよくなり、後半の見せ場となる舞に向かって雰囲気も音も盛り上がります。

潮の満ち引きは日によって異なるもの。毎年、観月能の開催日は「潮位」を第一に選ばれます。なるべく大潮の時で、満月に近く、ちょうど演能時間と満潮時が重なるという条件に合う、限られた秋の夜にだけ生み出される幻想的な舞台なのです。

さらに、観月能でシテ (主役) として舞う、友枝昭世さんは、水を効果的に扱い美しい光景を描き出します。

これまでの演目では、汐を汲むシーンや、水面を覗き込むシーンなどで、舞台の際まで歩み寄り (海に落ちてしまいそうなほど近づきます) 、その様子を演じていました。想像力を膨らませながら鑑賞している観客にとって、目の前にある水と演者の動きが結びつくと大変な臨場感を感じるもの。そしてその光景のなんと美しいことでしょうか。

能面をかけていると、視野が非常に狭く、足元はほとんど見えていないのだそうです。柱を目印に、ためらうことなく一気に歩み寄り、優美に舞う姿に息を飲みます。美しい舞に加え、この場所ならではの様子に出会えるのも楽しみです。

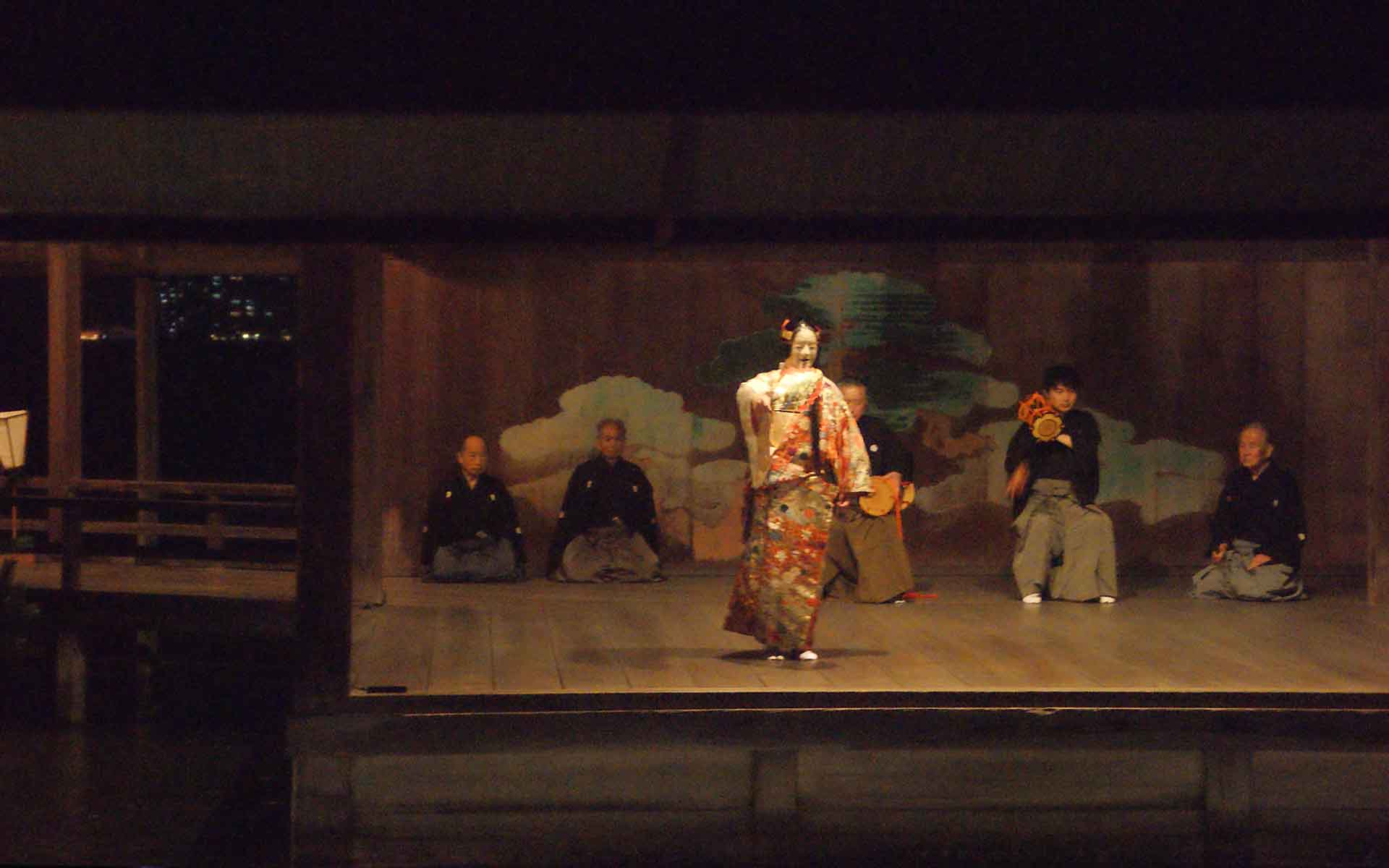

亡霊が降り立ち、舞う

今年の演目は、源氏物語に基づいた「玉葛 (たまかずら) 」でした。

六条御息所の生き霊によって殺されてしまった夕顔、その娘が玉葛です。絶世の美女であったがために、恋に翻弄された玉葛の亡霊が、僧侶によって迷いを晴らして成仏する物語。「夢幻能 (むげんのう) 」という能の代表的な形式のストーリーです。

冒頭で玉鬘の亡霊は、小舟に乗った人間の女として僧侶の前に現れます。

秋の初瀬川で出会い、夕霧の絶え間に美しい紅葉を見ながら玉鬘ゆかりの二本の杉までともに行く女と僧侶。

秋の夕暮れ、水辺での出会い。舞台ともリンクします。この日はあいにくの雨で、霧がかかったような視界の先に舞台がありました。風ではらはらとたなびく装束の様子と霧が、異界の者との出会いに臨場感を加えているようでした。

僧侶に玉鬘の数奇な運命を語り、自身が玉鬘であることをほのめかし、弔いを頼んで女は消えます。そして後半では、玉鬘は寝乱れ髪の姿で登場します。

昔のことを思い悩み、妄執にひかれて苦悶する有様を見せ、美しく激しく舞う玉鬘。演じる友枝昭世さんならではの、美貌だけではなく、妖艶さすら感じる舞。神がかっているようにも見える姿に魅了されます。

玉鬘が成仏し、静かに終わる物語。公演終了後も、その美しさの残像を感じながら波音を聞いていました。

嚴島神社では、終演後も非日常空間が残ります。少し惚けたまま、余韻にたっぷり浸りながらの帰り道も心地よいものです。

宮島の島内にはお宿もあります。年に一度の幽玄の夜。ぜひ泊まりで訪れてみていただけたらと思います。

<取材協力>

嚴島神社

厳島観月能実行委員会

文・写真:小俣荘子

写真提供:M2 エムニー 横田三彩 misai yokota