宮内庁で雅楽を聴ける?千年続く音の秘密を「三楽長」に聞いた

エリア

こんにちは。ライターの小俣荘子です。

今回の「古典芸能入門」の舞台は、なんと皇居の中。

宮内庁式部職楽部 (以下、宮内庁楽部) が奏でる「雅楽」の鑑賞に出かけました。みなさんも音楽の授業やNHKの報道などで、その音色を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

記事の後半では、宮内庁楽部を率いる「三楽長」のインタビューもお届けします。

雅楽とは?一般公募で楽しめる機会も

宮内庁楽部の雅楽は、1955年に国の重要無形文化財に指定され、楽師全員が重要無形文化財保持者に。2009年にはユネスコの無形文化遺産にも登録された日本最古の古典音楽です。

宮中の年中行事、饗宴、園遊会、さらには伊勢神宮の遷宮や天皇即位などの特別な儀式で演奏されます。

一般人が直接鑑賞する機会は滅多にない宮内庁の雅楽ですが、春と秋に演奏会が開催されます。春季雅楽演奏会は、芸術団体や外交団を招待しての開催ですが、秋季雅楽演奏会は一般公募による抽選が行われます。3日間、午前と午後合計6公演は、宮内庁の中で雅楽が鑑賞できる貴重な機会となっています。

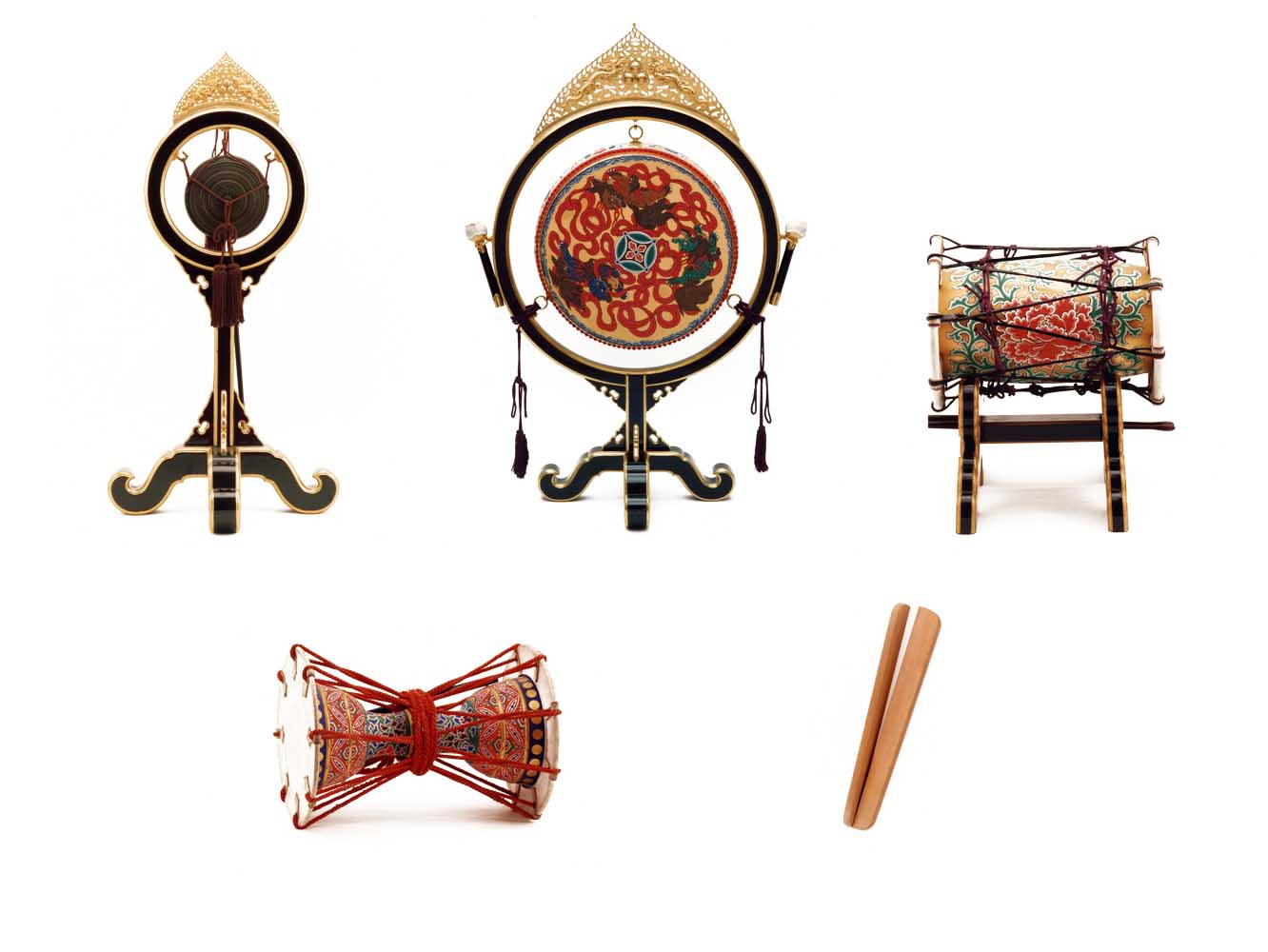

上演前から打楽器は舞台の上に並べられています。

雅楽のオーケストラ演奏「管絃」

演奏会は2部構成で、前半は管絃 (かんげん) 、後半は舞楽 (ぶがく) となっています。

今年の管絃は、「青海波」と「千秋楽」の2曲。「青海波」は、源氏物語にも登場する古くから愛され続けている曲。「千秋楽」はお芝居や相撲の最終日の呼び名としても耳にする言葉ですが、この曲が法会などの行事の最後に演奏されたことに由来するのだとか。

演奏が始まってまず驚いたのは、一つひとつの楽器の音の存在感です。

雅楽では、管楽器がメロディを、打楽器と絃楽器がリズムを奏でます。絶え間なく響く「笙 (しょう) 」は高音なので「天空の音」といわれ、主旋律を奏でる「篳篥 (ひちりき) 」は人の声を表現した「地の音」と呼ばれます。笙と篳篥で天地を表しているのだそう。

存在感のあるそれぞれの音が溶け合い、塊となって押し寄せます。音の渦に飲み込まれていくようで、言うなれば「音の海を潜水している」ような浮遊感。どこか懐かしく、心地よい音色です。

舞と音楽が溶け合う「舞楽」

2部構成の後半は、演奏と舞が合わさった「舞楽」。中国大陸経由の文化をルーツとした「左方 (さほう) の舞」と、朝鮮半島経由の文化がルーツの「右方 (うほう) の舞」が上演されます。

今年の演目は、左方の舞が「陵王 (りょうおう) 」、右方の舞が「胡徳楽 (ことくらく) 」でした。

「陵王」は雅楽の代表的な演目。かつて中国にあった北斉の陵王は大変美しい顔立ちをしていたため、戦場へ挑む時は厳しい仮面をつけていたという故事に基づいています。龍頭を乗せた面をつけて、勇壮華麗に舞います。

地面が震えるような大太鼓の力強い音が印象的。管絃の浮遊感ともちがい、舞楽では楽器の響きが舞と一体化して音が「見える」ようでした。

舞は、飛んだり跳ねたりするような激しい振り付けがあるわけではありません。静かで直線的な足の運びが中心の、ゆっくりとしたステップに惹きつけられます。雅楽の優美さを形にしたようでした。

「体に染み込ませる」三楽長に聞く、雅楽の受け継ぎ方

ルーツとなった中国や朝鮮の音楽の多くは消失してしまっている中、雅楽は1000年前とほぼ変わらぬ様式で残っています。これは世界でもまれなことだそうです。

現代の雅楽を楽師として受け継ぎ、後進の育成にも務められている、宮内庁式部職楽部の首席楽長、東儀博昭 (とうぎ・ひろあき) さん、楽長の多忠輝 (おおの・ただあき) さん、東儀雅季 (とうぎ・まさすえ) さんの三楽長にお話を伺うことができました。

——— みなさんにとって「雅楽」とは、どのような存在なのでしょうか。

東儀博昭さん「雅楽とは『伝えるもの』です。私たちには雅楽を後世へ伝承していく責任があります。個人の考えでアレンジを加えるようなことはなく、『正しいもの』を守り、伝えていくべく日々雅楽と向き合っています。難しい部分を安易な形にしたり、自分の都合のいいように変えてしまうのではなく、先輩から伝えられてきたものをそのままに後世に伝えていくのが、私たちの務めだと思っています。

現在も、一子相伝 (師と弟子の一対一) の形式で稽古は行われます。譜面は覚書にすぎません。先生から口伝で叩き込まれたものを吸収していく。一生懸命練習して身体に染み込ませる。血や肉となるように、私自身もただひたすらそれを続けてきました。

雅楽の世界は世襲制が原則です。江戸時代までは各家で稽古をしていましたが、明治時代に宮内庁に統合されて以降は、学校のような形式で宮内庁の楽部内で学ぶシステムとなりました」

——— 東儀家も多家も1000年以上続く由緒ある楽家 (楽師として雅楽を世襲してきた家柄) ですが、どのように学んで来られたのでしょうか。

東儀博昭さん「子どもの頃から身近に雅楽がある環境ですので自然と身体に馴染むものはありましたが、本格的に楽部で学び始めるのは中学生からですね。予科 (週に一度、宮内庁内で師匠と一対一の稽古が行われる) が3年間、高校生から本科が始まります。歌、菅、舞の主要3科目をはじめとし、管楽器の次は、絃楽器、打楽器と複数の楽器を習得していきます。

さらには、海外の賓客をもてなす晩餐会における洋楽 (オーケストラ) 演奏も宮内庁楽部が担当しています。そのため、楽典 (音楽理論) とピアノの他に、もう1種類の西洋楽器も必須として学びます。卒業試験に合格すると、晴れて楽師となります」

——— 1つの楽器を習得するだけでも難しいことですが、歌や舞に複数の楽器を演奏するというかなりハードな内容ですね。

多忠輝さん「たとえば、舞楽で舞うにはメロディもリズムもしっかりと体得していなければ成立しません。究極の舞は、音を消した状態で見ても音楽が聞こえてくるものです。単に等間隔のリズムで舞うのではなく、音楽と一体となって舞います。

すると『篳篥のフレーズに呼応した表現になる』という風に音が動きを通して伝わってくるものです。総合芸術というのはそれぞれをきちんと学び身体に染み込ませていないといけません」

——— 実際、どのようなお稽古をされるのでしょうか。

多忠輝さん「私は9歳から個別の稽古に通っていましたが、楽部に入って再度始めから習い直しました。最初は『唱歌 (しょうが) 』。楽器を触らず、手を叩きながら先生の歌った通りに楽器のメロディを唱えるということを繰り返します。正しく歌えるようになってやっと楽器を持たせてもらえます。私が実際に笙を持ったのは17歳の時。だから8年がかりです。

譜面通りに演奏するだけであれば、録音されたものや動画があれば早々にできてしまいますが、それだけでは本当の意味では習得できたとは言えません。例えば菅の稽古の際に『この音で吹きなさい!』という先生の指導内容は、とても抽象的ですが重要です。『今のお前の音は、大きいけれどちゃんとした密度の濃い音ではないぞ』と教えられる」

——— 「密度」ですか。

多忠輝さん「緊張感のある張り詰めた音を吹きなさい、と言われます。音というのは、小さくなったら弱くなる、大きくなったら強くなるが全てではありません。小さい音でも強い音があるし、大きい音でも弱い音があるということをみっちりと仕込まれるんですね。

それが非常に厳しいので、吹きやすい柔らかいリードで吹いたり、簡単な方へ流れてしまいたくなる。ところが、本物の音を吹けると、その違いがわかるようになる。そのあたりが、『正しい』か否かの分かれ目になるのだと思います。

伝承するということは、人が変わっても変わらぬものを伝えていくことです。雅楽が長い年月継承してこられたのは、個人の主観的な思いに流されず、集団で守ってきたからだと思うのです。

楽師だけでなく、学者さんや雅楽を支える人々による議論があり、背負ってくるものがあったから残っているのではないでしょうか。個人個人だったらどんどん違う方向に行ってしまったと思うんです。

今の自分が理解しきれていないとしても、先生から教えられたことをきっちりと教える、そうすれば、また次の人が自分より深められるかもしれない。多くの人によって守られてきた雅楽には、簡単に個人が語ることのできない、崇高な存在意義がきっとあるとはずなのです」

——— 最初に東儀さんが「雅楽とは伝えるものである」とおっしゃったのは、個人を超えて雅楽を未来に継承していく使命とともにある言葉なのですね。

東儀雅季さん「多さんのお話にもあった通り、ここに学びに通い始めると、意味も知らされずに歌を教わります。ひたすらその音程を歌い続け、覚えていきます。『せんざい〜‥‥』と歌わされるわけですが、子どもの頃は『千歳 (せんざい=ちとせの意味) 』のことだと知りませんでした。わからないから「洗剤」を頭に思い浮かべて『変だな?』なんて思っていました (笑) 。

でも、ここはすごく厳格な場で、へらへらふざけたりできない、真面目な態度で授業を受ける環境でした。子ども心にピシっとしなくてはと、緊張感を持って取り組んでいたんですよね。

ですから、大人になった今もこの場所は特別です。ここでの演奏会では、先輩方でも緊張していることがあります。格別の心持ちで向かいます。間違いのない完全な演奏をと挑む、それが我々のプライドでもあります」

「理屈は後からついてくる、そんなものは一生知らなくてもいい」なんて言う先生もおられるのだとか。身体に染み込んだ雅楽の演奏だからこそ、聞く側に直感的な感動を与えてくれるのかもしれません。

そして雅楽には、人の喜怒哀楽などの情緒表現は存在しないのだそうです。そのため感情移入はないのですが、それでも情緒に訴える感動がたしかにありました。

その根底には、思考を超えたところで身体で受け止める森羅万象の「気」のようなものがあるように感じました。力強い存在感に圧倒される一方で、音の渦に潜り込む心地よさを味わったり、「音」が見えた気がしたり。

当然、音色そのものの美しさへの感動もありますが、音の中に見え隠れする力の存在に、心が震える瞬間があるのかもしれません。だからこそ、宮中儀式をはじめとした神仏との交流に雅楽が用いられてきたのではないか‥‥そんな風に思いました。

<取材協力>

宮内庁 式部職 楽部

文・写真:小俣荘子

上演写真・楽器写真提供:宮内庁

こちらは、2017年12月23日の記事を再編集して公開しました。本年もあとわずか。年の瀬に、千年続く伝統の音、雅楽の話題をお届けしました。