三十の手習い「茶道編」2017総集編

こんにちは。さんち編集部の尾島可奈子です。

着物の着方も、お抹茶のいただき方も、知っておきたいと思いつつ、中々機会が無い。過去に1、2度行った体験教室で習ったことは、半年後にはすっかり忘れてしまっていたり。

そんなひ弱な志を改めるべく、様々な習い事の体験を綴る記事、題して「三十の手習い」を企画しました。

第一弾は茶道編。月に1度の茶道教室の様子を連載して、1年が経ちました。

「お茶を点てるだけではなく、来た人が自分が大切にされていると感じること。例えば茶碗一つを大切に扱うことで、それを使う人を大事にすることになります」

そんなお話から始まったお稽古には、一般的なお茶の作法を習う以上の、日常から実践できる様々な学びが広がっていました。

今回は1年間の総集編。茶道の「さ」の字もわからなかった私が、少しずつお茶の世界に親しんでいった12ヶ月の学びを、毎月の記事から振り返ってご紹介したいと思います。

「手に入れた知識、教養こそ財産です。これは他人が絶対に奪うことのできないものです」

(茶道編一、練習でなく、稽古です。 より)

「普通」でないお稽古

2016年10月某日。

お稽古は、お茶の世界で「名残の月」と言われる10月の東京・神楽坂で始まりました。

「このお稽古は、私にとっても実験的なアプローチです。

普通お茶のお稽古といえば、帛紗 (ふくさ) さばきから習います。ですが、今の我々には体の中に昔の道具とかその成り立ちへの思いがありません。

そこで、皆さんと新たに始めたこのお稽古では、お茶をすることの価値、世界観を先に共有した上で、具体的な姿に落とし込んでいくようにしてみようと考えました」

そう語られたのは木村宗慎 (きむら・そうしん) 先生。

先生は裏千家の芳心会を主宰される傍ら、茶の湯を中心とした本の執筆、雑誌・テレビへの出演、新たな茶室の監修など、世界を舞台に幅広く活躍されています。

月に1度のお稽古は確かに、「普通」ではありませんでした。

知るよろこび

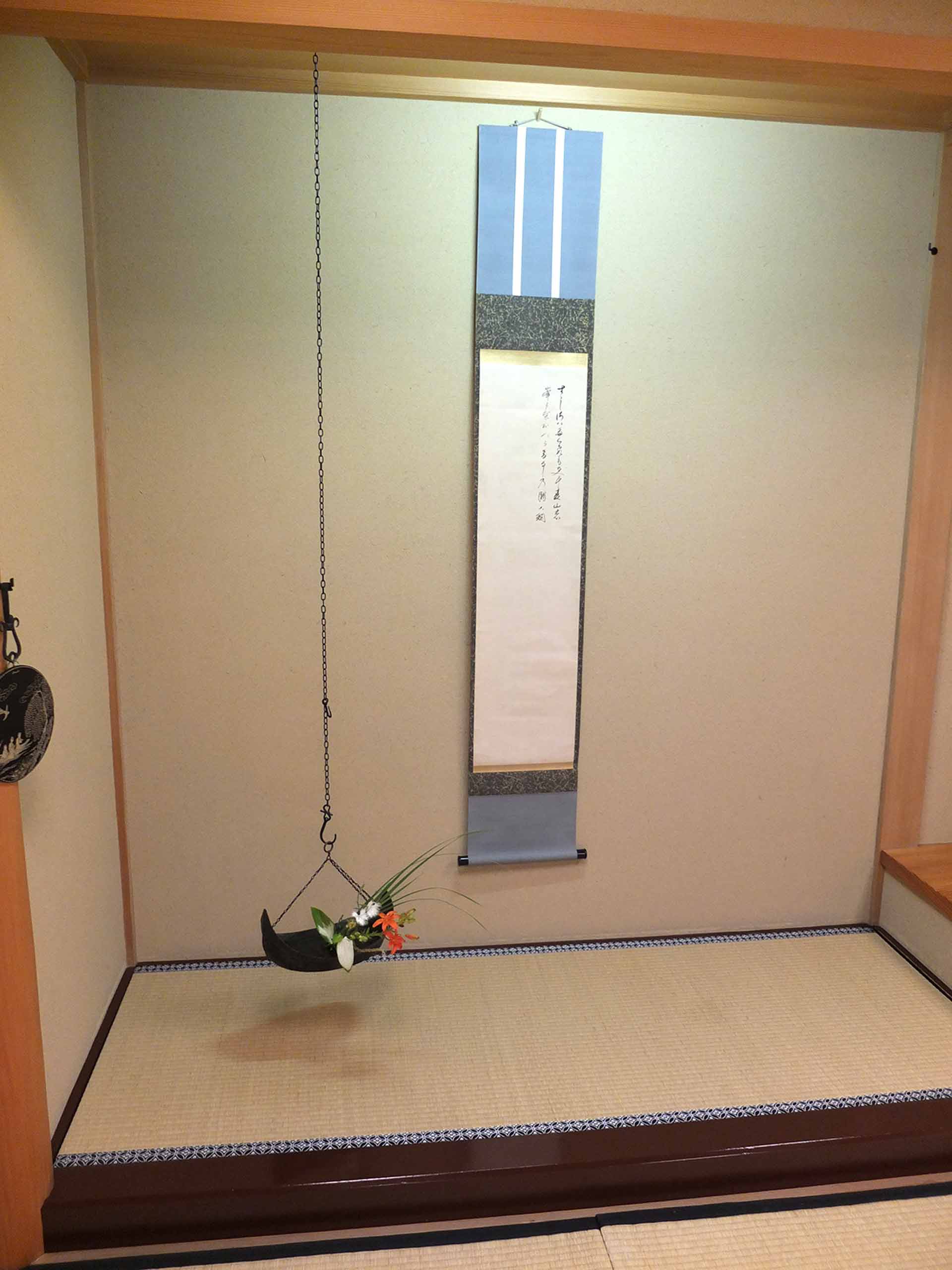

「五感をもって感じられること、その場で起きることのすべてに意味がある、というのがお茶です」

第1回目のお稽古で先生がはじめに語られたのがこの言葉。

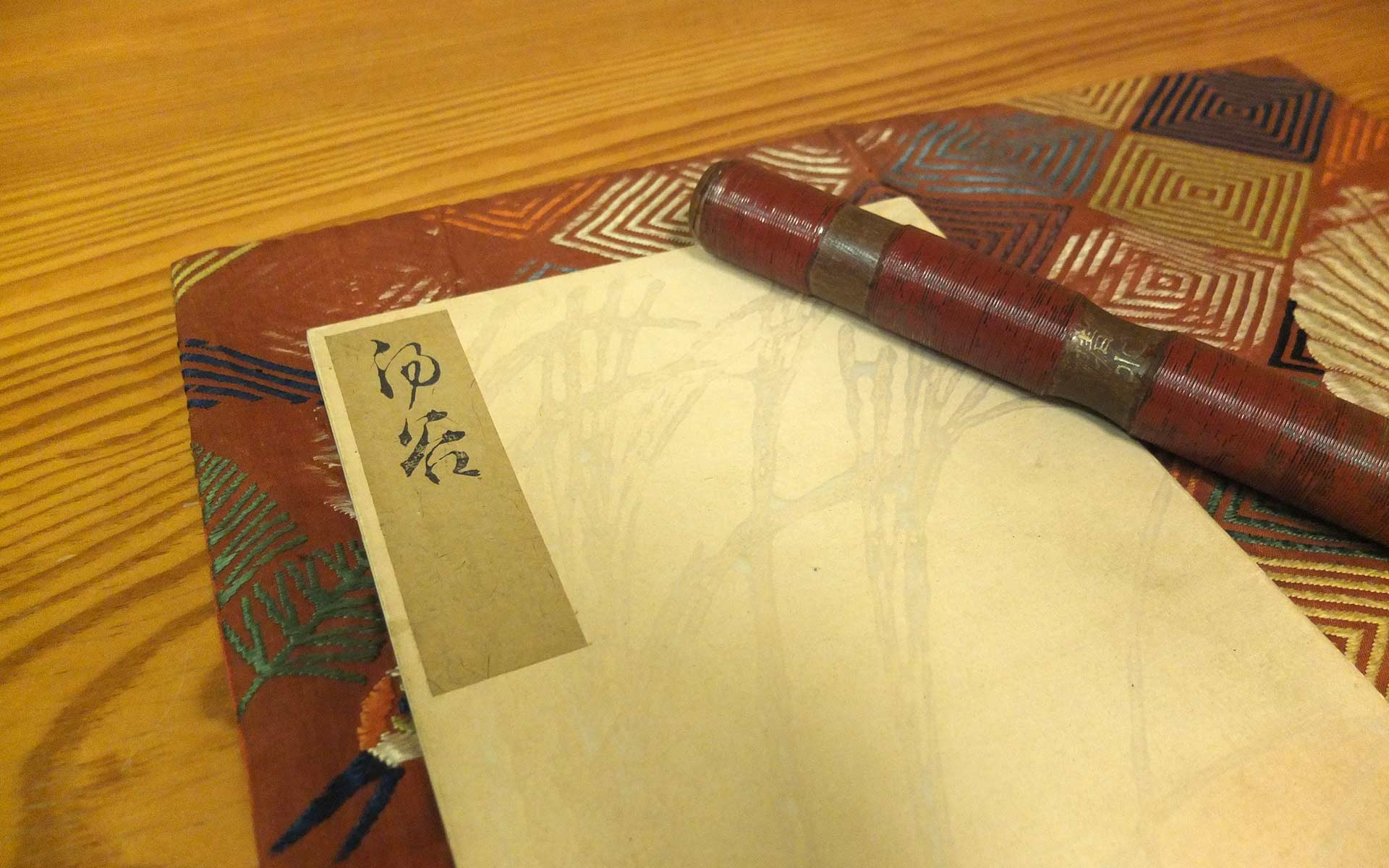

毎月しつらえの変わるお茶室内には、お茶会の主人である先生からの、季節をからめたさまざまなメッセージが伏せられています。

「本来、茶会では冗長なおしゃべりは禁物。静かに粛々と時が動いていくのが望ましい。では、何が亭主の気持ちを語るかというと、そこに用意された道具が語る。その場に選ばれた理由、組み合わせ方が、何よりのコミュニケーションツールなのです」

(茶道編六、無言の道具が語ること より)

触れる楽しさ、こわさ

道具がコミュニケーションツール。その意味は、道具に込められた意味を読み解くだけに留まりません。実際に自分がどう扱うか、を問われます。

「茶の湯はものを扱う文化なんです。それもていねいに大事に、熱心に扱う。それは当たり前のことなのかもしれません。往々にして道具ひとつの方が人間より長生きなのですから」

(茶道編五、体の中にあるもの より)

お稽古では「人間より長生き」の道具を実際に拝見し、手に取ってみる機会にも恵まれました。

「自ずから大切にしてやりたいなと思う雰囲気をたたえているでしょう。

茶道具の世界では昔からいい道具を褒める時『手の切れそうな』という褒め方をするんです。あだや疎かに扱うと手が切れてしまいそうなぐらい出来のいい、繊細なものがこれほど長い時間残されているというのが、こわいと思うこと。

ものを敬うということは、いい意味での畏れがないとダメなんです」

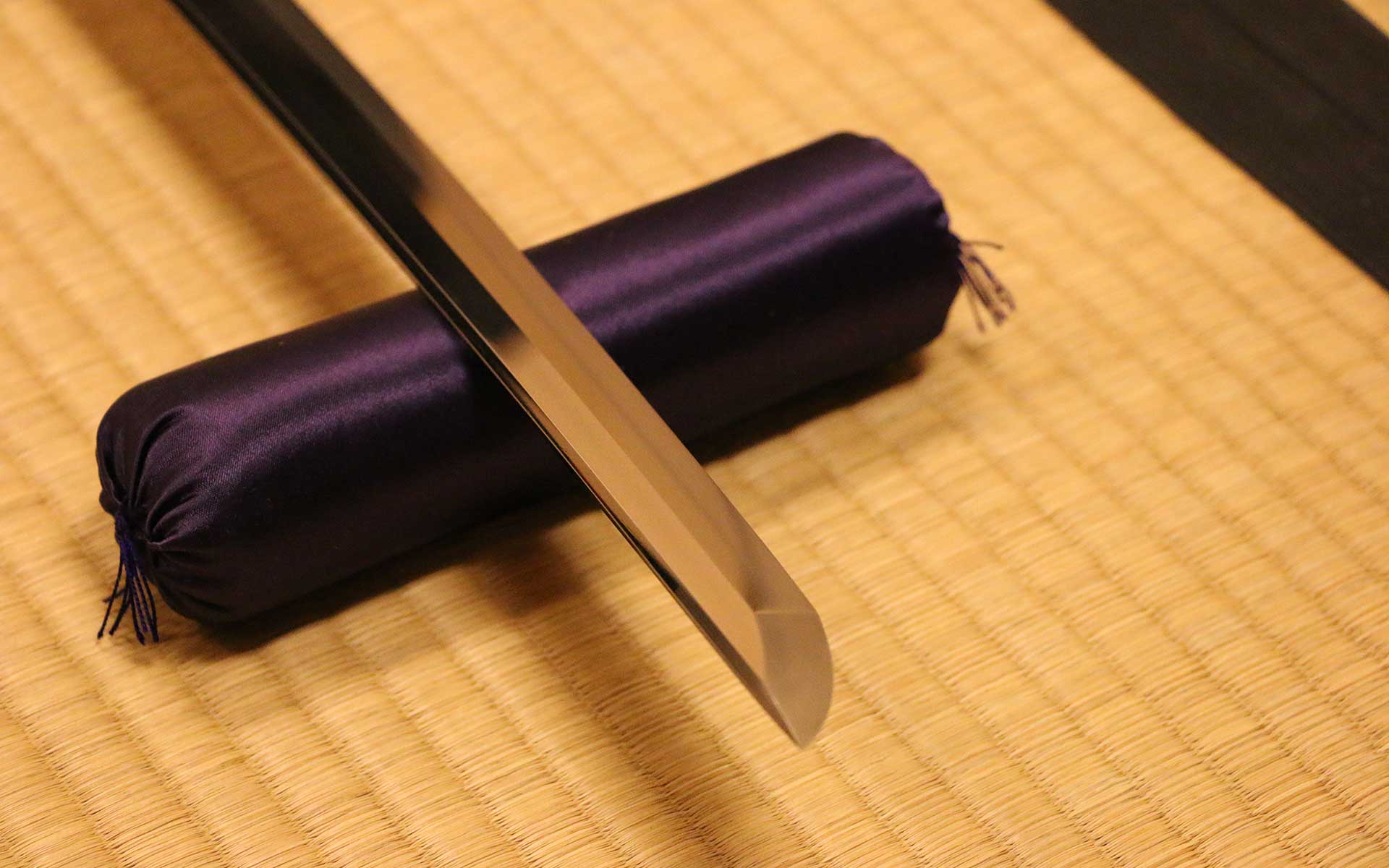

そんな先生の考えから、本当に「真剣」を手に取った回もありました。

「柄杓は『刀を持つように』構えなさい、と言っても、みんな全くそのように持ちません。

『そうか、この人たちは人生の中で刀を持った記憶がないから、刀を持つようにと言われても意味がわからないんだ』と、はと気がついて。それで本物の刀を手に取らせるしかないと思ったわけです」

「真剣を手にして、名物茶入にふれて、もろもろになった仕覆1枚を扱う。そうすれば自然と身近のあるものを扱うときの所作も、変わってくるはずです」

(茶道編三、真剣って何ですか? よリ)

真剣を手に持った時のずしりとした重みや、息をするのも忘れるような緊張感は、今でもありありと思い出すことができます。

お点前に込める想い

道具の中に潜む「刀」の存在を身に染み込ませながら、回が進むごとに少しずつ、帛紗、茶筅、茶巾などお点前に使う道具のこと、その扱いの心得を学んでいきました。

「道具を大切に扱うことが、ひとつ一つの所作をていねいに行うことが、それを手にとってお茶を飲む人を大事にするということにつながるからです」

(茶道編五、体の中にあるもの より)

帛紗 (茶道編七、帛紗が正方形でない理由 より)

「お茶席でお点前をする、その最も重要な意味は、人の見ている前でものを清めるということにあります。

この器が清まりますように、その器を使う相手も私も美しく保たれますようにという願いが、例えば帛紗の寸法にも込められています」

茶筅 (茶道編九、夏は涼しく より)

「決して遊びでこれだけの種類があるわけではないのです。たった一度きりの消耗品に、これだけの情熱を傾け、入念な美しさを求めることに、茶の湯のひとつの本質があります」

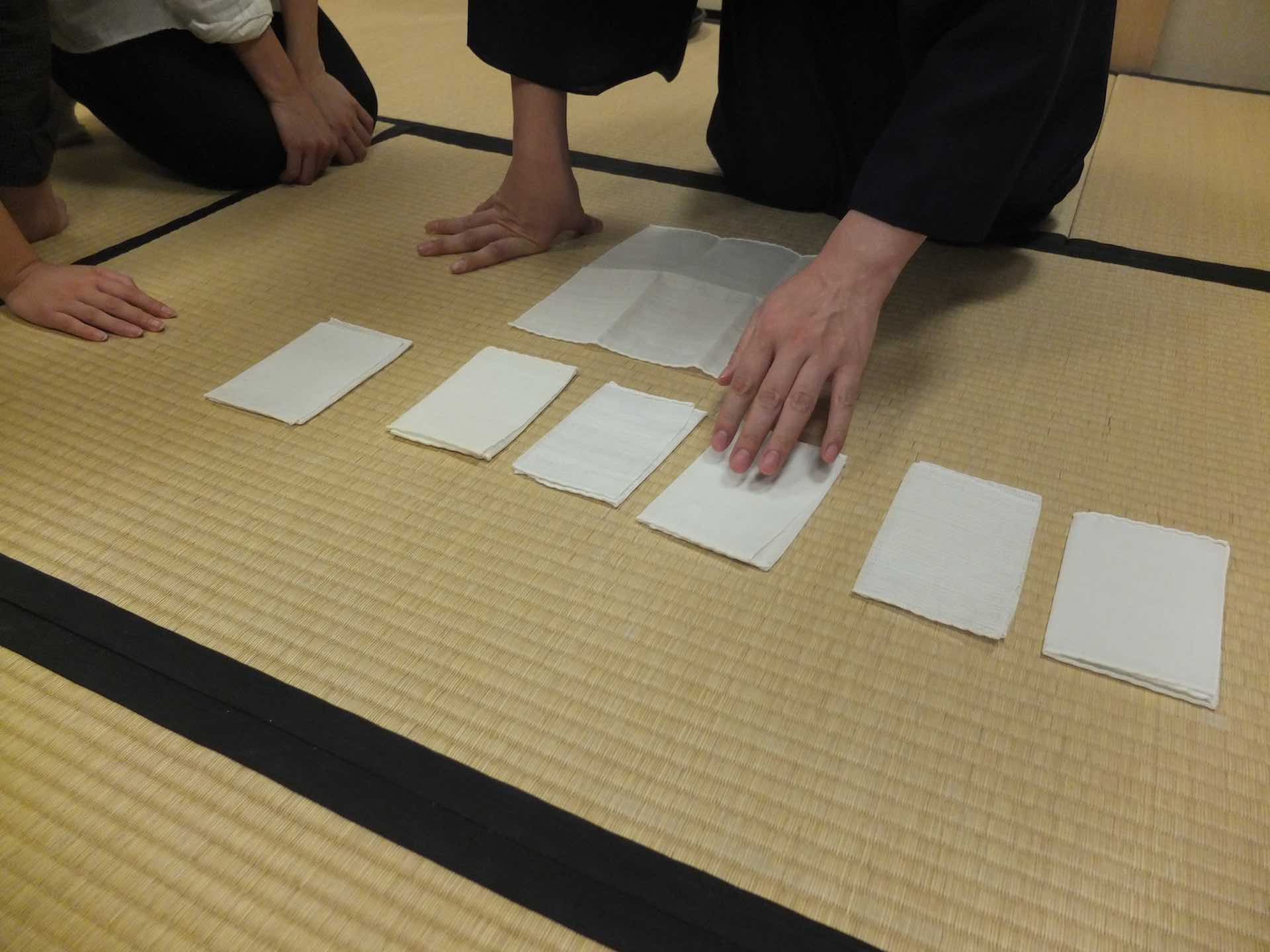

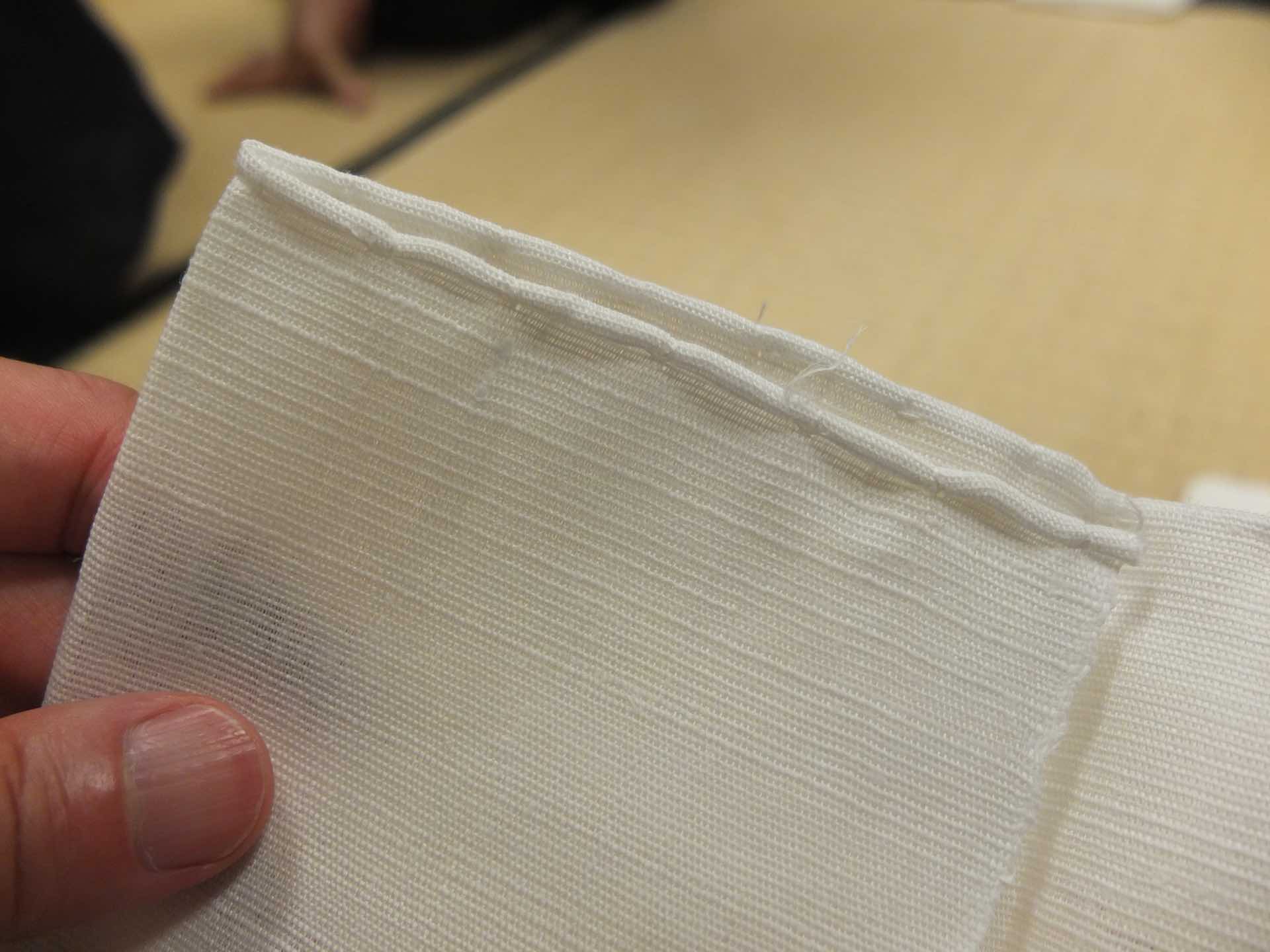

茶巾 (茶道編十一、なにはなくとも、茶巾 より)

「なぜわざわざ手のかかったものを求めるのか。昔ながらの作り方が最高だ、と言いたいのではないのですよ。

人の手で真剣に入念に調えられた茶巾を使って、これをつくった人自身の想いまで受け取って茶碗を拭くことで、ものが清まるのだということです。

茶巾は単に茶碗を拭う道具ではなく、ものを清める道具なのです」

「どんな名品のお茶道具を集めたお茶会をしていても、ピンとしたいい茶巾と、真新しい削りのきれいな茶杓、美しい作りの確かな茶筅が置いていなければ、格好悪いものです」

(茶道編九、夏は涼しく より)

気がある人になる

「大それたことではなくて、日常我々がやっていることも同じです。お茶だけの話ではありません。贈りものをする、それを受け取ったときにちゃんとお礼を言う、大事に使う。同じことです」

学ぶべきは、お茶道具の扱いに留まりません。お辞儀の仕方ひとつ、お箸の扱いひとつ、体で覚えていきました。

稽古中に繰り返し先生が語られたのが、「気がある」という言葉でした。

「世の中で一番大事なのは、気があることです。

気を持って『こういうものをわかるようになりたいな』と自分の方から間合いを縮めようとさえ思えば、あっという間に縮まります。

練習とは言わないということも大事なところです。練習でなく、稽古です。

稽古の稽という字は、考えるとか、思い致すという意味です。つまり、古を考えて今を照らすということ。

人間のやることに大差はないのだ、だから、かつての人々のやってきた事に思いを致し、今の我々がやっていこうとしていることを照らす、ということです。

ですから、練習という言葉よりも稽古という言葉の方が私は好きです」

先生が最初の回で語られたこの言葉が、毎月お稽古のはじまりに思い返す心構え。

稽古はこれからも、続きます。

文:尾島可奈子

写真:井上麻那巳、庄司賢吾、山口綾子

衣装・着付け協力:大塚呉服店