遠足の前日のような楽しさを毎日に。飛騨高山の道具店「やわい屋」

エリア

「さんち必訪の店」。

産地のものや工芸品を扱い、地元に暮らす人が営むその土地の色を感じられるお店のこと。

必訪 (ひっぽう) はさんち編集部の造語です。産地を旅する中で、みなさんにぜひ訪れていただきたいお店をご紹介していきます。

今回は、飛騨高山へ。

「高山に行くなら、すごく素敵なお店があるから行ってごらん」

そう人から聞いてワクワクしながら訪ねたお店は、目の前に田畑の広がる、最寄りの駅からもかなり離れた場所にポツンとありました。

名前を、「やわい屋」さん。

築150年の古民家を移築したという店内は、入った瞬間から居心地の良さを感じます。

柔らかなオレンジの明かりは、飛騨のガラス作家、安土草多 (あづち・そうた) さんのもの。

以前取材した飛騨に古くからある民具、有道杓子の姿もありました。

土地のものを扱うお店かと思いきや、長崎や京都、瀬戸など、置かれているのは飛騨のものに限りません。

「商店街の魚屋さんと考え方は一緒なんですよ。この町で暮らす人に必要なものを置くようにしているんです」

魚屋さん?意外な言葉で、店主の朝倉圭一さんが迎えてくれました。

扱うのは、「通える範囲」の民芸

やわい屋さんは、2016年にオープンした生活道具のお店。扱うものの多くが、7人の作家さんを中心とした民藝の器です。

「あまり遠くのものは扱わないようにしているんです。

できれば直接作り手のところに自分で行って、話をして、ものを選びたい。

極力は窯出しとかに伺ってその場で選んでこようと思うと、距離が近いほうがやりやすいんですよね」

どうしても遠方へ直接買い付けに行きたい時は、年に一度、1月と2月を待ちます。

寒くなれば人の背丈ほど雪が積もる飛騨の冬。週末だけお店を開け、平日にはご夫婦揃ってあちこちを時間をかけて回るそうです。

目指すのは、町の魚屋さん

店内に並ぶ器は東は静岡から、西は沖縄まで。どうやって選んでいるのでしょう。

「ここは、ハレとケでいえばケの部分に寄り添うお店でありたいと思っています。

要るものがあるから顔を出したり、用がなくてもぶらっと来て『元気?』というような。

だから作家さんのものも、個展より常設ベースで扱う。いつきても取り扱いの作家さんの器をある程度まとめて見てもらえるよう、心がけています」

「当たり前にあるものが良いものというのが、理想ですね。

例えば町の魚屋さんや酒屋さん、八百屋さんみたいに生鮮食品を扱っている『地元のいいお店』って、何の説明も要らずにいいじゃないですか。

何気なく手に取るものでも旬を押さえていてハズレがない。だから『あの親父さんが選んできたものならいい』となる。

そういう鮮度と信用を大切にしたいから、町の魚屋さんみたいなお店を目指しているんですよ」

ものの鮮度の保ち方

置くものはあまり変えない代わりに、ものの配置はふた月にいっぺんはガラッと入れ替えるそう。

「ネットやアプリでものを買える時代でも、実際に手にとってものを選ぶ喜びは他に変えがたいと思います。

だから旬のものは店頭に、季節を感じる色合いのものは日の当たるところに置いたり」

「そうすると、商品のラインナップ自体は何も変わっていないのに、新商品が入りましたねって言われるんですよ。

お客様が季節ごとにものとの出会いを楽しめるように、場所替えをよくすることで、ものの鮮度を保ってあげるんです」

衣食住一体の場所からの発信

「あとは、変えてみて自分たちがしっくりくるかどうか、かな」

店舗の奥は居住スペースになっています。お店は、朝倉さんご夫妻の生活空間の一部でもあるわけです。

「ここでの暮らしには、雪解けや田畑の支度、祭りといったハレとケの区別が明確にあります。

僕らにとっては当たり前の生活のリズムでも、今では珍しい景色になってきている。

だから都会と同じものを扱うのではなく、自分たちが実際にここで暮らしながら、琴線に触れたものだけを扱うようにしています。

衣食住が一体化された場所で、日々の暮らしから地続きで提案されるものって、かなりインパクトがあるみたいで。

実際、今はお客さんの8割が他府県からの方なんです」

この「日常」に寄り添う気持ち、実はお店の名前にしっかりと込められていました。

結果は突然来ない。だから遠足の前の日みたいに楽しく「やわう」

「『やわい』というのは飛騨の方言で、『準備する、支度をする』という意味なんです。

『祭りのやわいをする』とか、お母さんが子どもに朝、『早く服着なさい!なんでちゃんとやわっとらんの!』みたいな。

毎日、準備なんですよね。お洗濯も、料理も。

そのやわいが楽しくないと、出来た結果や手に入れたものも、楽しくないんじゃないかなと思って。

遠足なんかは準備のほうが本体よりも楽しい例かもしれません (笑)

行った記憶はあまりないんだけど、あの、おやつを真剣に買っているときが、前日わくわくして寝れなかったときが興奮のピーク。

もしかしたら、人生はそういう、名もない日常の支度が主役なんじゃないかと思ったんです。

無形のやわいの中に、喜びとか、悲しみとか、人のいろんな大事なことが詰まっている。

例えばお惣菜を作る時間や、服の糸を紡ぐ時間、焼き物の土をこねる時間。

僕らものの『配り手』は、そこを伝えないといけないなと思うんですよね。

1枚のお皿を作るためにどれだけの時間がかかるか。木材を引くのにどれだけの手間がかかるのか」

「作り手がかけた時間や手間の分、ものに宿る『気配』や『余韻』があると思うんです。

手にとった時に暖かい気配を感じて、日々使い込むほどに余韻を感じられるようなものを届けたい。

そんな想いを、やわいという言葉の中に、込めました」

意味のないポップ?

たずねるほどに、たくさんのことを教えてくれる朝倉さん。

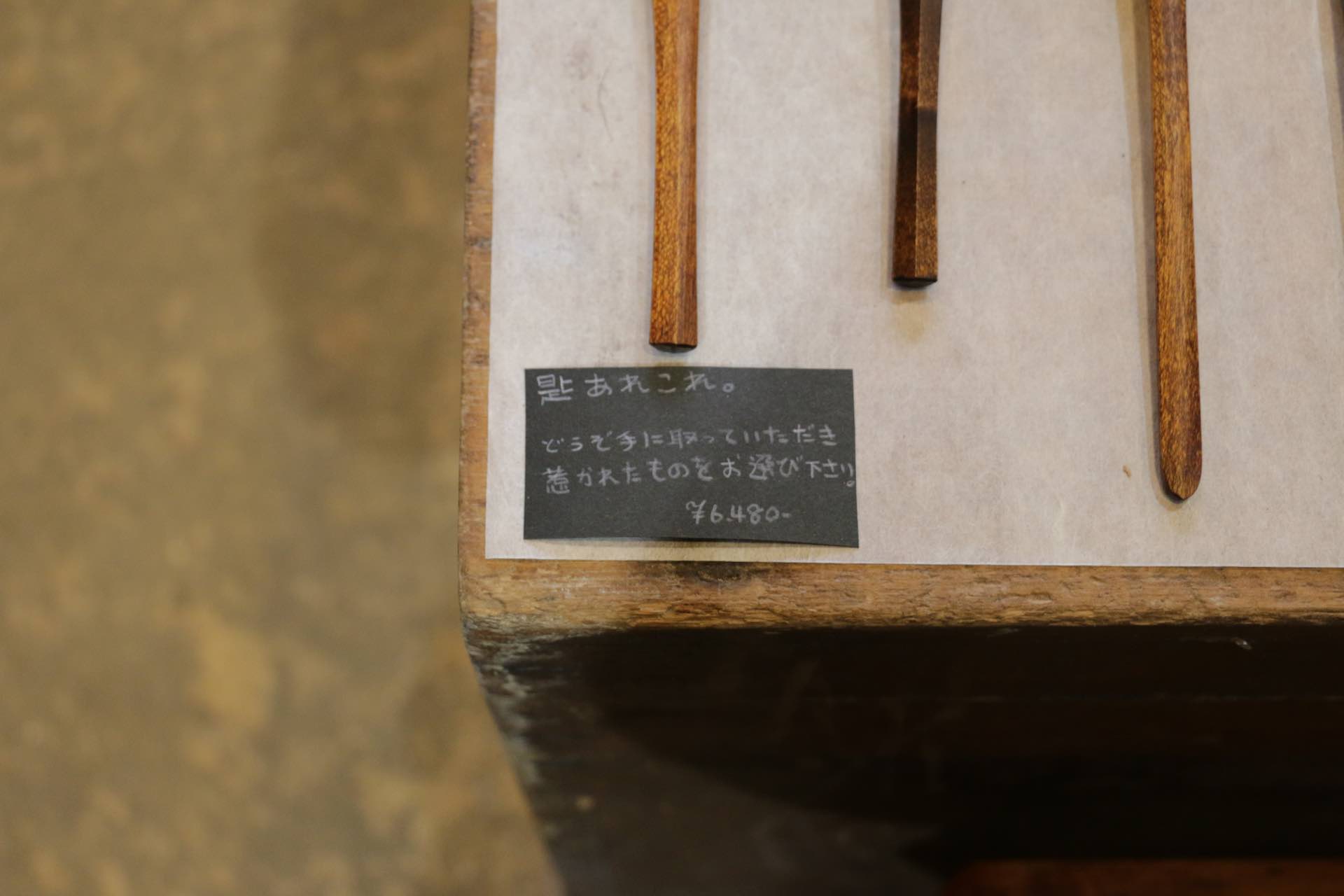

けれど普段は、あえてお客さんにあまり説明をしないそうです。商品説明を担うはずのポップも、いたって控えめ。

「ポップは、ほとんど置いてないですね。それによく見ると、意味のないことしか書いてないですよ」

一体どういうことなのでしょう。

言葉を尽くす代わりに

「今話したようなことは、来た方にこうやってわーっと話せば、伝わるかもしれません。けれど本当は、言葉を尽くさないものだと思うんです。ものづくりも。

例えばとてもきれいな景色に出会ったとして、僕らの仕事はその景色が見える場所に手をとって連れて行くところまで。

いかに美しいかを言葉を尽くして伝えるのでなく、直に触れてもらってどう感じるかは相手に委ねたい。

だから基本的にはあまりしゃべらないようにしているんです」

店内は、そんな朝倉さんの想いを体現するかのように、とても静かです。

けれど不思議と、ピンと張りつめたような緊張感のある静けさではありません。

外の雑音も、さっきまで頭の中にあった余分な考えもすぅっと吸い込んで消えてしまうような、穏やかな静寂。

自分が気に入った器を手に取る時の、コツン、コトンという音だけが体に響きます。

「だから話さない代わりに」

と、朝倉さんが階段を指し示しました。2階があるのです。

「ここで僕たちがやりたいことを視覚化できればと思って」始めたという上のフロア。

器たちが置かれた1階とは全く違う空間が広がっていました。

ここがまた、ずっと居たくなるような、季節を変えてまた来たくなるような、心地よい場所なのです。

朝倉さんがこの場所で「やりたかったこと」とは。

次回、2階に上がりながら「やわい屋」さんができるまでの道のりを伺います。

<取材協力>

やわい屋

岐阜県高山市国府町宇津江1372-2

0577-77-9574

https://yawaiya.amebaownd.com/

文:尾島可奈子

写真:今井駿介、尾島可奈子