京都で教わる、香りのイロハ。日本最古のお香屋さん「薫玉堂」に聞きました

エリア

お香と一口に言っても、線香に文香、印香、虫除け香などさまざま。

そんな日本の香り文化を、創業から420余年守り伝えて来たのが、京都にある日本最古の御香調進所、薫玉堂 (くんぎょくどう) です。

安土桃山時代文禄三年(1594年)に本願寺出入りの薬種商として現在の地に創業。

伝統的な香りを守るとともに、調香体験やお香のみならずフレグランスオイル、ハンドクリームなど、現代の暮らしに溶け込む香りを提案しています。

日本人でも意外と知らない「香りのイロハ」を教わりに、薫玉堂の本店に伺いました。

東京にある薫玉堂 KITTE丸の内店の調香体験に参加した記事はこちら:オリジナルでつくる自分好みの香り。東京駅でできる調香体験へ

ひとりひとりが、自分の香りをもっていた平安時代

「平安時代の貴族にとって自分の身につける香りというのは、とても大切なものだったのです」。薫玉堂のブランドマネージャー、負野千早(おうの ちはや)さんは話します。

「平安貴族の女性は髪も長く、いまのようなドライヤーもありません。平安時代の貴族は、神仏への祈りを捧げる清めの儀式以外で入浴する習慣があまりなかったので、お香を焚きしめて自身の香りを保っていたと言われています。

お香には体の邪気を払う力があるとも考えられていて、ある種のお守りとしても機能していたようです」

また、当時の貴族にはひとりひとりが自分の香りを持っていました。香りが男性や女性としての美の基準でもあり、香りの良い女性は美しい人だとされていたのだそうです。

源氏物語「梅枝(うめがえ)」にもあるように、練香(ねりこう)の香りを競う「薫物(たきもの)合わせ」など、多彩な趣味をもち、風流を知ることも恋愛上手の条件でもありました。

言葉に香りを添えて送る

当時の貴族は異性と手紙をやりとりする際に、香りを焚きしめて送っていたといいます。

「受け取った相手は、和歌や文字の美しさ、焚きしめられた香りの奥ゆかしさなどから相手を思ったそうですよ」と負野さん。

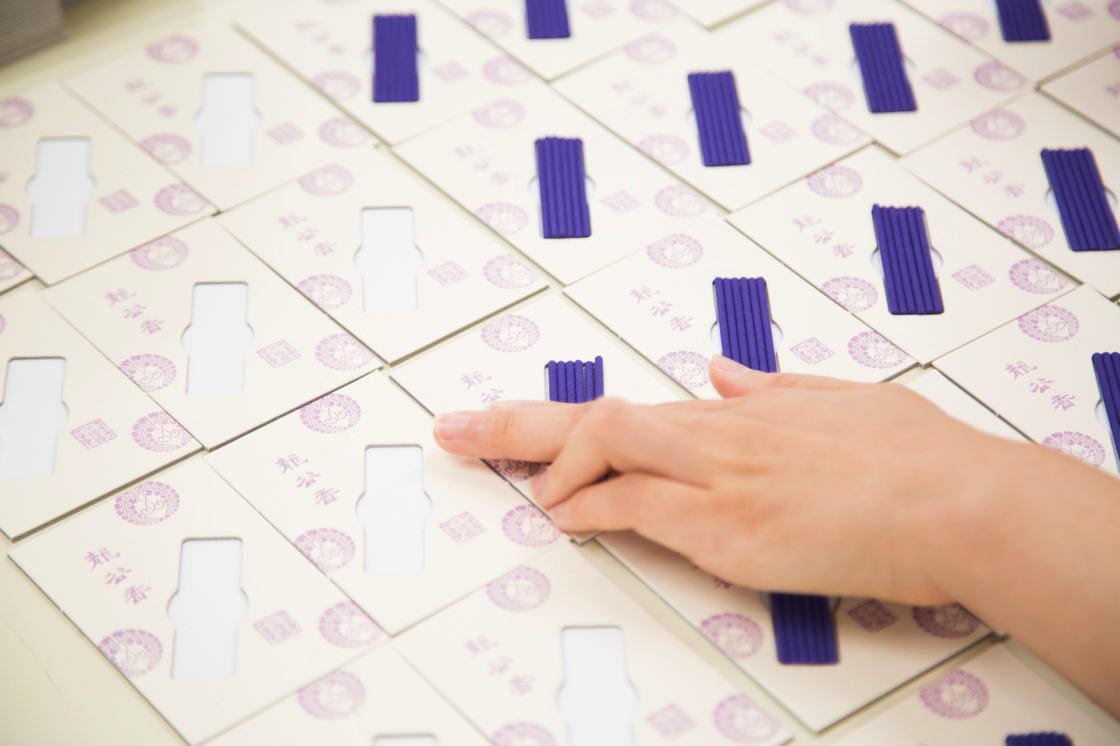

香りを送る——。文字に香りを添えることで、言葉がより立体的に相手に伝わる気がします。特別な相手に手紙を送る折に、また年賀の挨拶に、ふと文香を添えてもいいかもしれません。

僕は秋のイチョウをイメージした文香を購入し、本の栞がわりに使っています。ページをめくるたびに届く香りが、本から伝わる文章により彩りを与えてくれるのです。

これから読書の秋でもあります。本を読む方にとっても文香は日々の読書を豊かにしてくれるかもしれません。

季節の変わり目に、衣類を守る

虫を除ける効果のある素材を使い、昔と変わらない製法で作られているのが虫よけ香です。

「フタバガキ科の常緑高木から採取される無色透明の結晶が龍脳と呼ばれていますが、単体ではなかなかパンチのある香りです。しかし他の香りに少量組み合わせるとカドがとれて、一気に香りを引き立てる存在になるんですよ。

虫除けの効果があるので、昔から『虫よけ香』や『衣香(ころもこう)』をたんすに入れるなどして使われていました」

肌寒くなって一気に衣替えの季節にさしかかってきました。

衣服を守るとともに、来年たんすから夏服を出すときにふと香りが開けば、平成の次、「最初の夏」の気分をより高めてくれるかもしれません。

香りを身につける・持ち運ぶ

香りは持ち運ぶこともで忙しい時間の合間にもリラックスすることができます。

「「仕事などで集中したい時は酒粕と乳香(フランキンセンス)、リフレッシュしたい時は柚子とパチョリの爽やかな香りのハンドクリームやソープが合っているのではないでしょうか。

仕事の合間のランチタイムにお香を焚くことは難しいですが、ちょっとした時間に手を洗ったり、ハンドクリームを塗ることはできますよね。私もよく仕事の合間にソープを使いますが、香りがリフレッシュさせてくれます」

また火を使うことなく、粉状の御香を身体に塗る「塗香(ずこう)」というものがあります。

「お坊さんが身体を清めるために使っていたものですが、最近では和のフレグランスとして一般の方も使われることが増えてきました」。

「塗香」は香木の中でもっとも有名なもののひとつである『白檀』をベースに作られており、『白檀』は昔から邪気を払い体を清めると考えられていました。当時の人々は、邪気を払う香を体に身につけることで、お守りがわりにしていたのです。

現代では、近年ヴィトンなどのハイブランドが香木の一種である「沈香(じんこう)」を香水に使用したり、「白檀」もオイルを抽出して化粧品にもよく使用されているのだそう。

汗ばんだときや、お昼にリフレッシュしたいときに活躍してくれそうです。

自分の空間で香りを楽しむ

お部屋で焚くお香は、部屋を清めるために使われていた側面と、お香がもつ鎮静作用から、日常の中でもっとも時間を使う部屋の中で、気分を落ち着かせ楽しむという側面がありました。

「香木はもともと漢方に用いられるものの中から、香りの良いものが香料として使われていて、基本的にどれもリラックスしたり精神修養の作用があります。

白檀の中でもとくにインドのマイソール地方で採れる「老山白檀」は最高品質とされており、爽やかな香りで眠れないときなどにはいいかもしれませんね。

先ほどお話しした「沈香」も、心臓の動機や息切れに使われる漢方の六神丸、奇応丸などにも配合されていて、香木の気持ちを沈める作用は学術的にも認められています。

アロマになりますが、一般的にはラベンダーが睡眠に良いとも言われていますね。

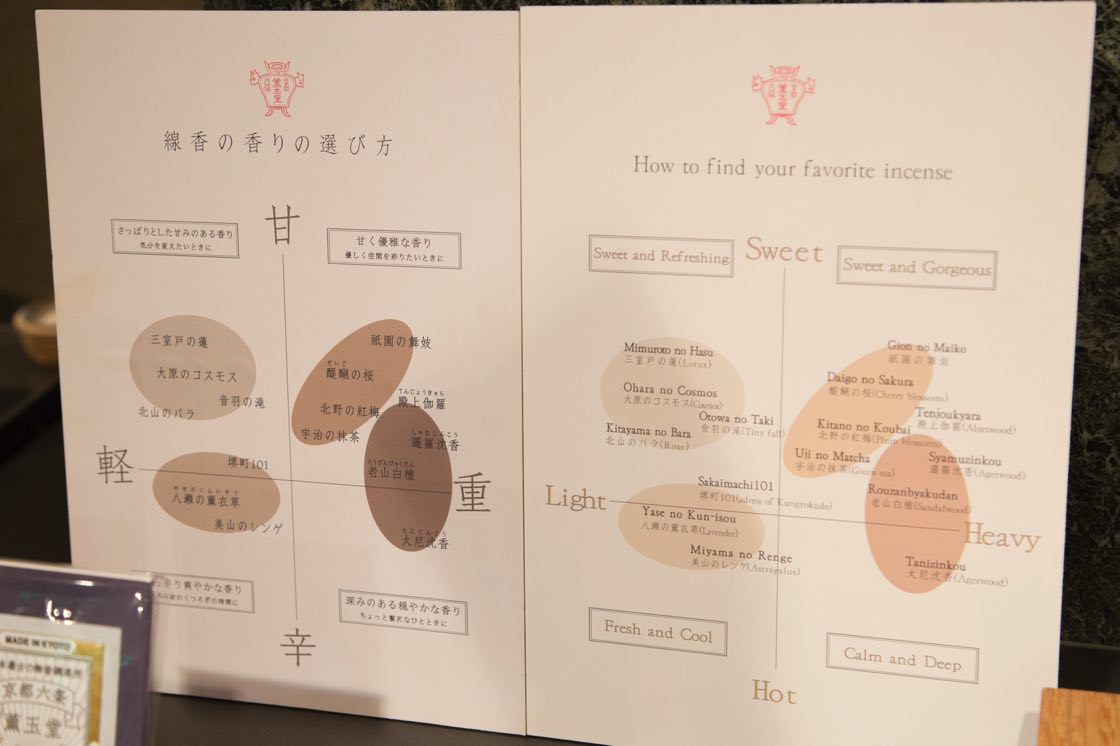

とはいえ、最終的には『自分の好みの香り』にかなうものはありません。色々な香りを試してみて、自分のお気に入りを探してみるのも楽しいですよ」

また、自分の家の香りは自分ではわからないものですが、お線香は焚き終わった後でも香りが残っています。これらは自分だけでなく、家を訪れるゲストへのもてなし・しつらえになるんです。

日本最古の御香調進所、香りの秘密

「近年は、良質な天然の香木が手に入らなくなってきています」と、薫玉堂の業務統括部長、山口浩樹さんは話します。

「私たちのお香は、天然の香木を使っているのですが、乱獲によって質の良い香りをもつ香木が激減してしまいました。

私がこの仕事を始めた30年前ですら、『これから香木は採れなくなる』と言われていましたが、近年はさらに顕著になってきています。

最高品質の白檀と言われているインド原産の『老山白檀』は、香木が採れるまで20〜25年以上はかかりますし、現在は資源保護の観点からインド政府が輸出量を管理しています。沈香はワシントン条約によって輸入も厳しく管理されています。

同じく、もっとも高品質な香木とされているベトナム原産の『伽羅(きゃら)』も、今ではなかなか手に入りません」

「香木によって、さらにはひとつの香木でも、場所によって香りが異なる場合があります。同じ香りの製品をつくるために調合を調整しますが、香りは計測することが不可能なので、すべて調合する人間の五感にかかっています。一人前になるまでに10年以上はかかると言われていますが、その調合の具合も、良い香りに触れる経験を積む機会があるからこそわかるもの。

植林もされていますが、どうしても天然のものに叶いません。香木の香りの奥深さがまったく違うんです」

「香木の調達も、商社の方々は調達ルートは持っていても、やはり香りは熟練した者でなければ違いがわかりません。ですから、香木の品質も私たちが直接現地で確かめて仕入れますし、その良し悪しを判断するために我々も常に向上しなければいけません」

「私たちは昔のものを大切につかって、現代の香りも作っています。そういった中で、微妙な変化があると、昔から毎日お使いになられているお客様は気づかれます。そういった方々の期待を裏切らないように、香りの品質を保っていかなければと常に考えています」

「香道には、『六国五味(りっこくごみ)』という考え方があります」。香道の基本を教えてくださったのは、薫玉堂の16代目であり、株式会社負野薫玉堂の代表取締役、負野和夫さん。

「室町時代に将軍の足利義政が銀閣寺を建てて、花道、茶道、能などと同じく香道を作った際に当時良質の香木がとれた場所と香りが分類されました」

「『伽羅(きゃら)』・『羅国(らこく)』・『真南蛮(まなばん)』・『真那賀(まなか)』・『寸門陀羅(すもんたら)』・『佐曽羅(さそら)』の6国と、『甘い』・『苦い』・『酸っぱい』・『辛い』・『塩辛い』の5種類に香りを分類したんです」。

塩辛い香り‥‥。一体どのような香りなのでしょうか‥‥?

「これらは結局、実際に香りに触れてみないとわからないかもしれませんね(笑)。またこれらも、体系立てて考えるための、香道の中での決まりごとなのです。

どこをとっても同じ香りというのが香道の前提なのですが、実際は同じ香木の中でも採取した木の箇所によって香りは様々です。

『伽羅は甘い香りだ!』と言う人もいれば『爽やかな香りだ!』という人もいる。香木ひとつずつ香りは違っているので、やはり実際に香ってみて気に入ったものを使うのが一番です」。

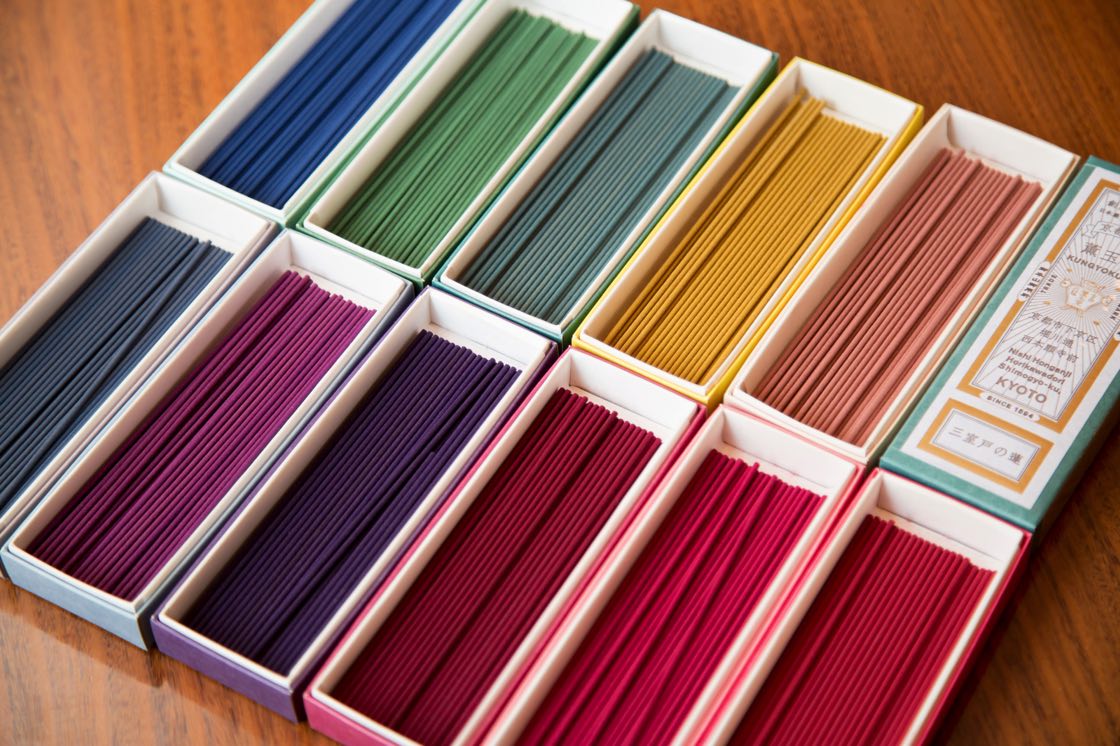

「私達作り手には、今までお部屋で楽しむ線香といえば太くて短いものという思い込みがありました。なので、4年前にリブランディングを考えた際に、長い線香を作るのは少し抵抗があったんです。

しかし、良いか悪いかは別にして、いまはお仏壇がある家庭が少なく、長い線香もすんなり受け入れられて、かっこいいと言っていただけるのが驚きでした。さらに、短い線香イコールお部屋焚きという先入観がないかたも多く、”お香といえば仏教”とはならないので、あくまでも香りとして、フラットに見ていただける。それが発見でもありましたね」

お香といえば、海外のものや、仏事に使うものをイメージしやすいですが、人気を博している薫玉堂の和の香りには、伝統を守る作り手としてのこだわりや、現代の暮らしに沿う香りへの工夫がありました。

少しずつ肌寒くなり、忙しない師走へと向かうこの季節。朝起きたとき、午後の休憩、お風呂や寝る前の読書の時間など、ちょっとした時間に和の香りを楽しんでみるのもいいかもしれません。

これまで知ることがなかった、「香りのイロハ」。和の香りには、日々の暮らしを少しだけ、しかし確実に豊かにする力がある。

今回薫玉堂のみなさんを訪ね、そう感じたのでした。

<取材協力>

香老舗 薫玉堂 本店

〒600-8349 京都府京都市下京区堀川通西本願寺前

075-371-0162

取材・文:和田拓也

写真:牛久保賢二

こちらは、2018年10月25日の記事を再編集して掲載しました。知れば知るほどに奥深い香りの世界。「自分の香り」を探しに行くのも楽しそうですね。

関連商品

-

薫玉堂 線香 サイズなし 大原のコスモス

2,750円(税込)

-

薫玉堂 文香 朝顔

1,320円(税込)

-

薫玉堂 線香 サイズなし 音羽の滝

2,750円(税込)

-

薫玉堂 線香 サイズなし 北山のバラ

2,750円(税込)