地域×ものづくりの新しいリアル。「仕立屋と職人」が長浜で過ごした1年を追いました

エリア

「Iターン」という言葉、今やすっかり普及していますが、実際見知らぬ土地にみんなどうやって仕事を見つけ、暮らしているのでしょう。

その新しい形、「Wターン」とでも言いたくなるようなスタイルで地域に関わる4人組に出会いました。

プロジェクトごとに拠点を移しながら全国のものづくりの課題解決に挑むユニット、「仕立屋と職人」。

その取組み、メンバー構成ともにユニークです。

4人のうち2人は工芸産地に、2人は東京に拠点をおきます。

現地担当は、もともと洋服などの縫製を仕事にしてきたユカリさんと、グラフィックデザイナーの石井さん。

東京組は、サービスデザインを生業とし、2人の体感知を事業に組み立てるブレーン、古澤さんと、出来上がったアイテムの販路を開拓する流通のプロ、堀出さん。

それぞれに専門分野が異なる4人が集い、2016年に「仕立屋と職人」を旗揚げ。

実は4人とも、フリーランスや会社勤めなど、別の仕事を持っています。いわばパラレルキャリアとして「仕立屋と職人」を立ち上げ、伝統工芸の世界に携わっているのです。

立ち上げの経緯や福島の取組みを追った前編はこちら:「パラレルキャリアで伝統工芸に挑む。異色ユニット『仕立屋と職人』に密着」

拠点をジグザグと移動し、現地と東京の2拠点をもち、仕事もダブルで掛け持ち。

後編となる今回は、彼らの現在の取組みを追いながら、それぞれがなぜ「2足のわらじで伝統工芸」という今のスタイルを選んだのか?地域に関わる仕事のリアルに迫りたいと思います。

絹の街、長浜

「仕立屋と職人」が2017年から活動拠点を置いているのが、滋賀県長浜市。第一弾の福島からすると、北から西への大移動です。

現地担当のユカリさんと石井さんは実際に、長浜市の木之本町という土地に事務所を置いて生活しています。

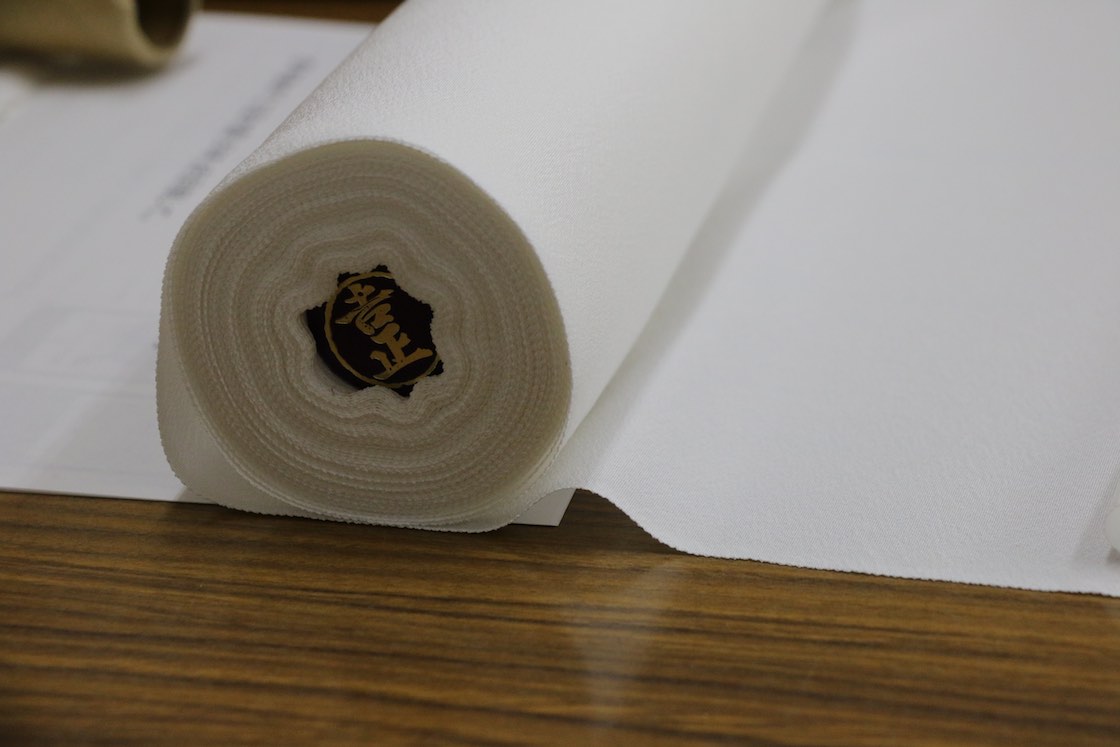

長浜は250年続くシルク産業の街。養蚕農家から生地の織り屋さんまで各工程が集積しています。作る生地も、同じ絹織物でも紬やビロードと種類が豊富です。

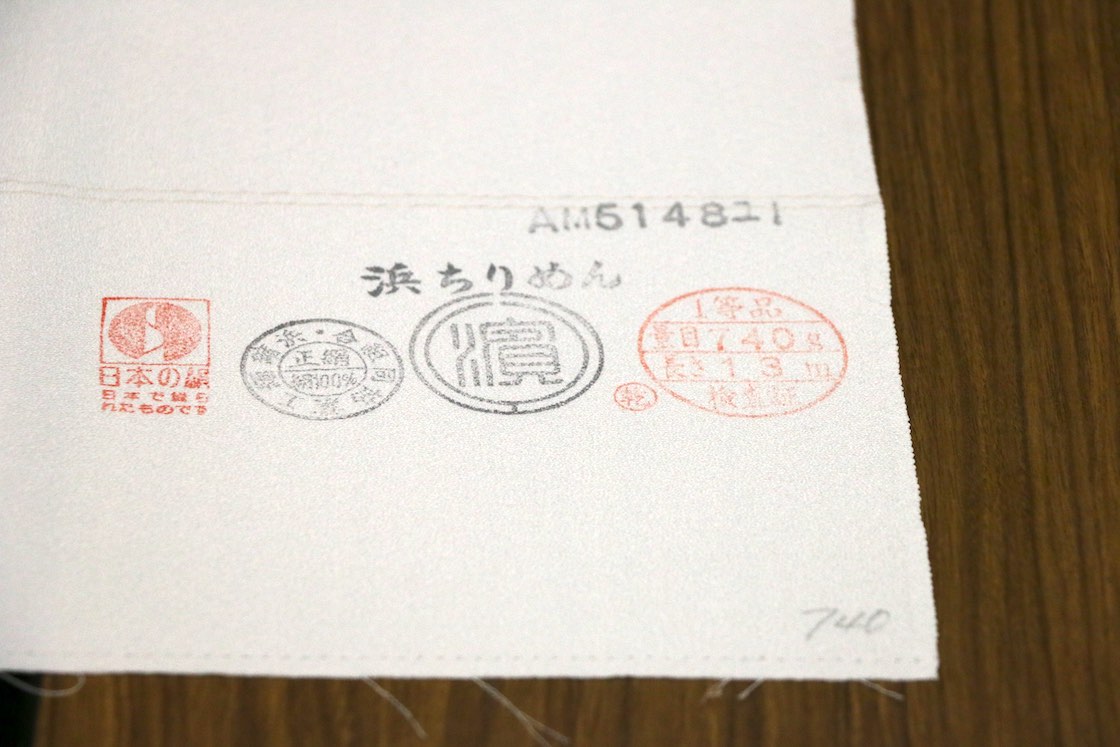

中でも一帯で作られる高級絹織物「浜ちりめん」は、表面の細やかな凹凸が特徴の美しい白生地。京友禅や加賀友禅の下地として古くから用いられてきました。

しかし、浜ちりめんの年間生産量は最盛期だった昭和40年代の185万反に対して、現在はわずかに4万反ほど。和装需要の減少による打撃は深刻です。

そんな街で2018年3月、小さな変化がありました。

250年の歴史上初めて、携わる製品や工程、職種の違いを超えて長浜のシルク産業関係者が一堂に会するミーティングが行われたのです。

題して「長浜シルク産業未来会議」。

その名の通り、自分たちの携わる伝統産業を、どう考えているか、これからどうしていきたいか、立場を超えて話し合う会議でした。

「あれだけの面々が一堂に集まったことは本当にすごいことだと思います。地域一丸となって、地場産業の活性に取り組むきっかけにもなりました」

長浜商工会議所の吉井さんは、当日の様子をこう振り返ります。

その会議の仕掛け人こそ「仕立屋と職人」。

前例のない会議の開催を取り付け、当日の議事進行を務めました。

しかしメンバーの4人とも、もともとこの土地の出身でも、繋がりがあったわけでもありません。

一体どうやって彼らはこの地に根を下ろし、何をしようとしているのでしょうか。

「起業型」地域おこし協力隊とは?

「郡山で第一弾の取組みをしている最中に、滋賀の長浜市が『地域おこし協力隊』を募集していると聞きました。

従来の協力隊と違うのは、起業型ということ。

伝統産業の資源を再編集して、活性化につながる新規事業を自分たちの裁量で立ち上げてくださいというものでした」

自治体は一定額の活動資金や生活拠点を提供し、隊員には任期3年で成果が出るよう活動してもらいます。

興味を持って何度か長浜を訪れていくうちに、魅力的な職人さんとの出会いや産業の現状を知り、

「次に仕立屋と職人がなんとかしたい場所はここなんじゃないか」

そう思って応募を決めたそうです。

長浜市側も福島での取組み事例や掲げるミッションを評価し、長浜が次なる「仕立屋と職人」の活動拠点に決まりました。

ミッションin長浜

彼らの掲げるミッションは「職人の生き様を仕立てる」こと。

取組み第一弾の福島では実際に職人さんに弟子入りをして、張り子の魅力をジュエリーという新しいプロダクトに「仕立て」ました。

「でも長浜の場合、浜ちりめんの工程は38にものぼります。

それぞれにプロフェッショナルで、全ての技術を覚えることは難しい。

だから長浜でまず僕らができることは、彼らの仕事を手伝うことではなく、伝えることでした」

拠点を移してからは、養蚕農家さんに何度も足を運んでは蚕の一生を克明にレポートし、生地メーカーや工房を一軒一軒訪ねては「職人のリレー」と題して取材を続ける日々。

「『また来たの?』『よう飽きないね』なんて最初はみんな戸惑っていたんですが、毎日のように通ううちに『あの記事反応どう?』とか『今日はこの作業をするよ』って声をかけてくれるようになって」

「職人さんにとって当たり前の、何十年も続けている仕事でも、外からきた私たちにとっては『すごい!』の連続なわけです。

そういうヨソ者の視点が、自分達の仕事にまた新たな誇りを持つ、きっかけにもなればと思って取材を続けています」

実際に2人が取材した有限会社 吉正 (よしまさ) 織物工場さんに私もお邪魔させてもらいました。

「すごい!」が生まれる現場へ

代表の吉田和生さんは3代目。浜縮緬 (ちりめん) 工業協同組合の理事長でもいらっしゃいます。

浜ちりめんの主な流通先である京友禅や加賀友禅は、細やかで優美な絵柄が何よりの特長。わずかな生地の難でも、染め上がった時にその繊細な世界を損ねてしまいます。

「長年友禅の表生地に浜ちりめんが使われてきたことは、何よりの品質の証です」と吉田さんは誇らしげに語ります。

その高い品質は、糸づくりから生地織りまで一社が一貫して行う生産体制が支えています。

すでに浜ちりめんにかなり詳しくなっているであろうユカリさんと石井さん。目をキラキラさせながら、質問も活発に飛び出します。

こうしたものづくり現場の取材や街の歴史のリサーチなど、移住してから半年はひたすらインプットに費やしたそうです。

そんな地道な活動が功を奏したのが、3月に行われた「長浜シルク産業未来会議」でした。

会議の題名は直前まで「浜ちりめん未来会議」だったそう。

「でも、私たちが取材を通して知ったように、長浜にはその前段階にある養蚕農家さんや、紬やビロードなど違う種類の織物メーカーさんもいる。それほど絹に特化している面白い産地です。

浜ちりめんという言葉に変えてシルク産業と言うことで、この会議が自分ごとになる人が増えます。

より多くの人を巻き込むことで、普段出会えなかった視点でお互いの仕事や地域の産業を、話し合えたんじゃないかと思っています」

中と外の視点

地域おこし協力隊の任期は3年。移住してから1年が経ち、現在は少しずつ、現地でのインプットをカタチにしていく段階に差し掛かっています。

現地での体感知をアイディアに結びつけていくためには、東京組とのリモート会議が欠かせません。

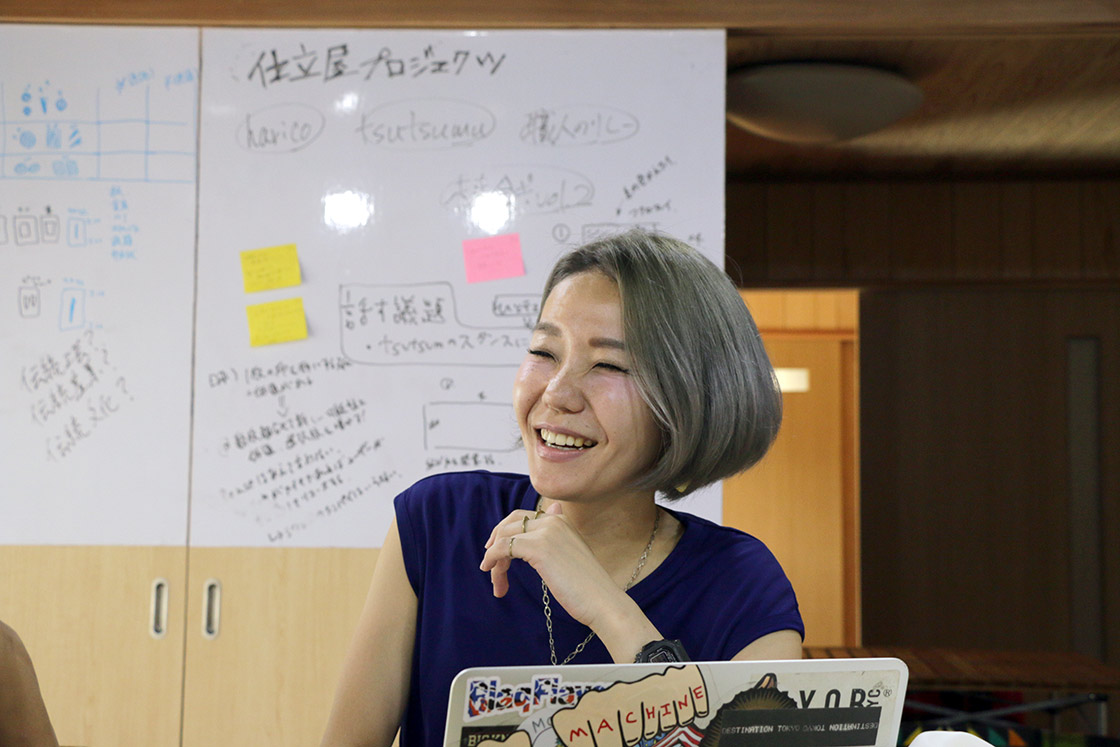

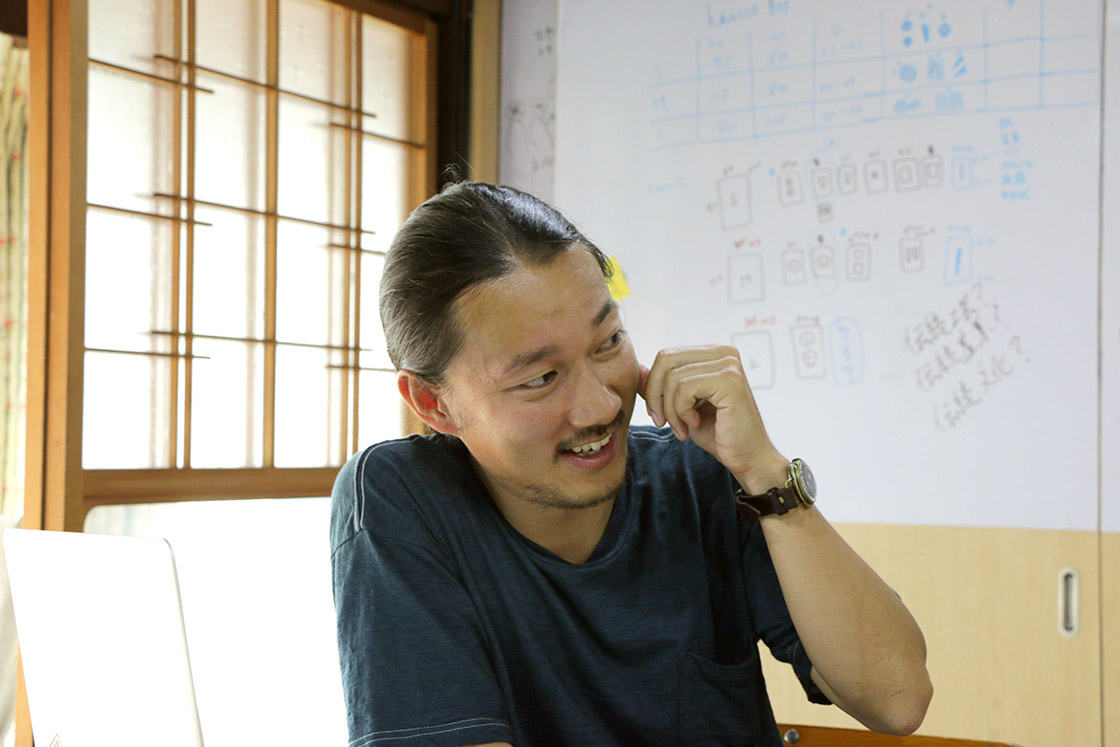

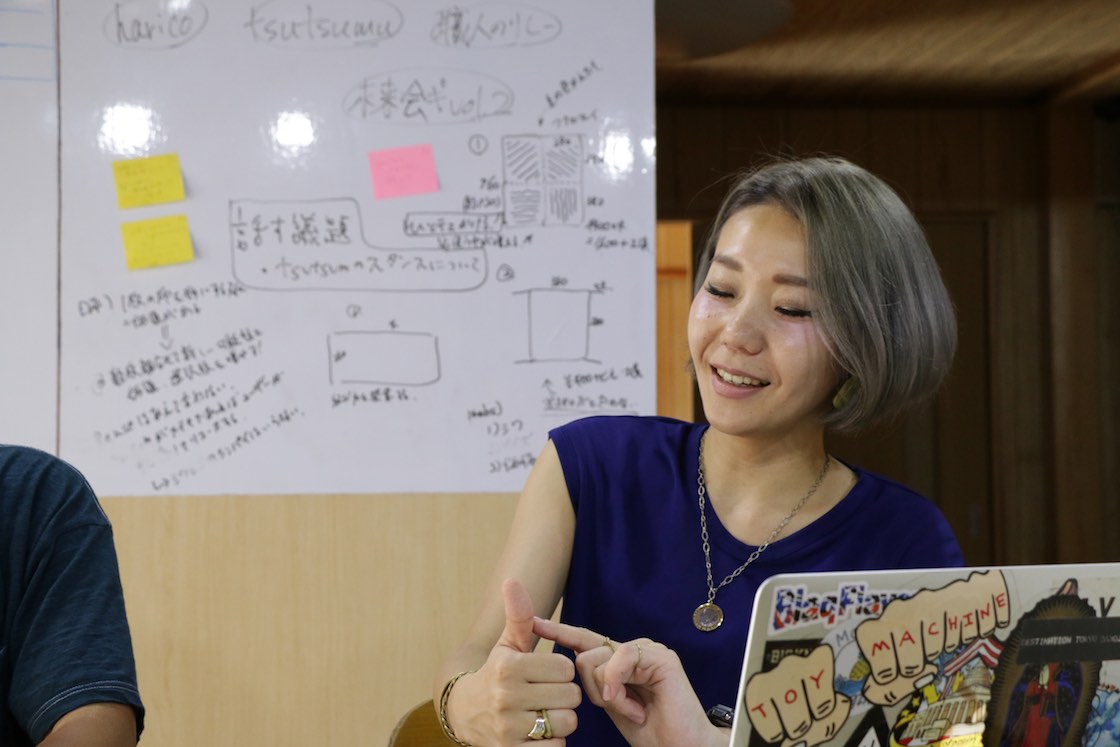

取材当日も、スカイプで東京組のひとり、古澤さんも交え、3人にお話を伺えました。

石井さん:「僕たち2人が地域に入り込めば入り込むほど、地域の枠組みや関係性の中でものごとを考えるようになります。

それは産地に当事者として向き合うという点ではとても大事ですが、その上で冷静にやることの優先順位や、やらないことの線引きをしていかないと世の中に伝えたいことの焦点がぼやけてしまう。

そこに東京組の客観的なツッコミが生きてくるんですね。中の状況を踏まえて外から判断するっていう仕組みが仕立屋の強みだと思います」

自分が「仕立屋と職人」である理由

そんな「外」の視点を担うリモート組の古澤さんは、東京で会社員としての顔を持っています。

石井さんも協力隊として長浜の取組みを続ける傍ら、フリーランスのグラフィックデザイナーとしての仕事も続けています。

こうすることで、新しい土地でも生活基盤を安定させながら、「仕立屋と職人」のミッションにしっかり時間と予算をかけることができるそうです。

なぜそのような働き方を選んでまで、地域のものづくりに携わろうと思ったのか。動機はそれぞれに違いました。

サービスデザイナー、古澤さんの場合:「全てのモチベーションが揃う場所」

「僕はすごく平たく言うと、伝統工芸だからやっているって感じは全然ないんです。

この人いいな、面白いなという人や、実現したら面白いなと思うアイディアに対して、あるべき姿への道筋を組み立てて、その価値を広げていきたい。

『仕立屋と職人』では、現地にいる2人を介してそういう魅力的な人やモノゴトに出会える。そこに自分のやってきたことを生かして解決すべき課題がある」

「僕が仕事をしたいと思う全てのモチベーションが揃ったから、『仕立屋と職人』をやっているという感じです」

グラフィックデザイナー、石井さんの場合:「デザインが力を発揮できる場所」

「僕はデザイナーですが、デザインって力を発揮する場所をデザイナーが自分で見つけるべきだと思うんです。

自分じゃなくてもできるところでは、デザインを作らなくていいかなって。それは僕じゃない誰かがやるから。

でも必要なところっていっぱいあると思うんですよね。それが仕事になるかならないかは自分次第。それを見つけたいと思ってきたのがひとつです。

もうひとつは、日本人が日本のことを誇らしげに話せたらいいなということ。

僕は伝統工芸の世界に出会う前にロンドンに留学していた時期があったのですが、みんながあまりにも自分の国を誇らしげに話すのがうらやましかった。

僕は千葉出身で、自分にはカルチャーがないなって思って生きてきたのに、外に出てみたらそのカルチャーがないって言ってたところのカルチャーを何も知らなかった。

だったら自分みたいなやつが、嬉しそうに日本のことを話せたら世界が変わる気がするなと思ったんです。デザインが力を発揮する場所って、そういうところなんじゃないかなと。

それを突き詰めて考えていった先にたどり着いたのが、日本の伝統工芸でした」

縫子、ユカリさんの場合:「伝統工芸を介して、心が震える世界を作る」

「私はずっと洋服を仕立てる縫製の仕事をしていました。

作りながら、私が使っているこの生地は一体なんだろうって疑問が湧いてきて、そういうことを気にせずただ作り続けていくことに、違和感を感じるようになりました。

どんなものにも素材や形の理由がちゃんとある。その背景を伝えられたら、そのものの価値がもっとパワーアップして誰かに届く。

でもそれは私一人では出来ないとわかった時に、こうやってみんなと会えたから今があるという感じです。

作り手が良いと思っているものを、ちゃんと世の中に届けたい。私がものづくりをしてきた人間だからこそ伝えられる言葉もあると思っています」

「でも同時に、発信だけじゃなくそれを受け取る側も一緒に育っていかなきゃいけないと強く思っています。

どんなに良さを語っても、それを見た人が『へーそうなんだ』で終わったらどうにもならないから。

あるものを見た時に心が動く世界を、同時に作らなきゃいけない。

仕立屋と職人が作るのはプロダクトだけありません。伝統工芸を介して心が震える世界を作っていきたい。作り手も使い手もひっくるめて。

そういう世界を、このチームなら作れると思っているのが、私が『仕立屋と職人』をやっている理由です」

サービス設計、デザイン、ものづくり。それぞれに違う背景を持ちながら、全員の「やりたい」が詰まっていたのが伝統工芸の世界でした。

長浜にきて1年と少し。

「仕立屋と職人」の長浜編はまだ途中ですが、その取組みは、地域で働きたい人やものづくりに関わりたい人、自治体にとっても、新しい「夢の叶え方」を示しているように感じました。

<取材協力> ※登場順

仕立屋と職人

http://shitateya-to-shokunin.jp/

長浜商工会議所

http://www.nagahama.or.jp/

有限会社 吉正織物工場

http://www.yoshimasa-orimono.jp

文:尾島可奈子