樽酒とはどんなお酒?樽酒づくりの秘密と楽しみ方を菊正宗に聞いた

エリア

樽酒と言えば、おめでたいもの。特別なイベントの時にだけ、鏡開きをして飲むお酒。

なんとなく、そんなイメージがあると思います。

実は、それは樽酒のひとつの姿でしかありません。

日本酒をうまくするための樽

そもそも、木製の樽にお酒を入れるようになったのは江戸時代のこと。

お酒を江戸に運ぶ際の容器として、それまでの壺や曲げわっぱに変わって樽が使われるようになったことが始まりです。

当時は樽に入っていることが普通だったために、樽酒という言葉も存在しなかったとか。

その後、時代が変わりびん詰めが主流になってくると、それと比較する形で樽酒と呼ばれるようになりました。

では、ただの容器として使われていた酒樽が、なぜ今の時代にも残っているのか。

答えはシンプルです。日本酒が“うまく”なるから。

樽酒とは、樽に寝かせることで木香がつき、美味しさがプラスされた日本酒のことでもあるのです。

菊正宗酒造 樽酒マイスターファクトリー

うまい酒をさらにうまくする。

そんな樽酒づくりを間近で感じられる場所があると聞き、行ってきました。

創業350年を超える菊正宗酒造が、“樽酒の魅力”を伝えるために設立した「樽酒マイスターファクトリー」。

日本有数の酒どころ 兵庫県の東灘区。菊正宗の酒造記念館に隣接する場所にあります。

同社の樽酒づくりのこだわりや製法が知れる展示のほか、樽酒に欠かせない“樽”をつくっている様子を間近で見ることができる工房です。

施設に入ってすぐに、あたりに満ち渡る木の香りに気づきます。檜(ひのき)ほど強い香りではないけれど、とても心地良い香り。

樽酒の樽材に使用している、奈良県産吉野杉の香りだと教えてもらいます。

日本酒に木の香りや成分をつけて美味しさをプラスする樽酒。最適な樽の素材は、使用する日本酒の特徴によって変わってきます。

菊正宗では「生酛(きもと)づくり」というこだわりの製法でつくる辛口酒を樽酒に使用しており、この辛口酒を一番うまくしてくれるのが、奈良の吉野杉なのだそう。

くぎ・接着剤を一切使わない、熟練の手仕事

節が少なく、木目がまっすぐで香りが良いことから、酒樽にもっとも適していると言われる吉野杉。

その丸太から、樽材として適した部分を切り出し、厚みと丸みを揃えた杉板を「榑(くれ)」と呼びます。

榑(くれ)を綺麗に揃えるには非常に高度な技術を要します。特に、板同士が接する側面のことを「正直(しょうじき)」と呼び、この面づくりが何より難しいんだとか。

くぎや接着剤を一切使わない酒樽づくり。すべての材料がぴったり合わさらなければ、当然、日本酒が漏れてしまいます。

酒樽は円筒状と言っても、底から上部に向かって広がっている形。なので「正直」は微妙にカーブさせておく必要があり、その仕上げは長年の経験が大きく物を言う部分です。

榑(くれ)を21〜22枚組み合わせて円筒状にすることで、四斗樽と呼ばれる72リットルの日本酒が入る酒樽がつくられます。

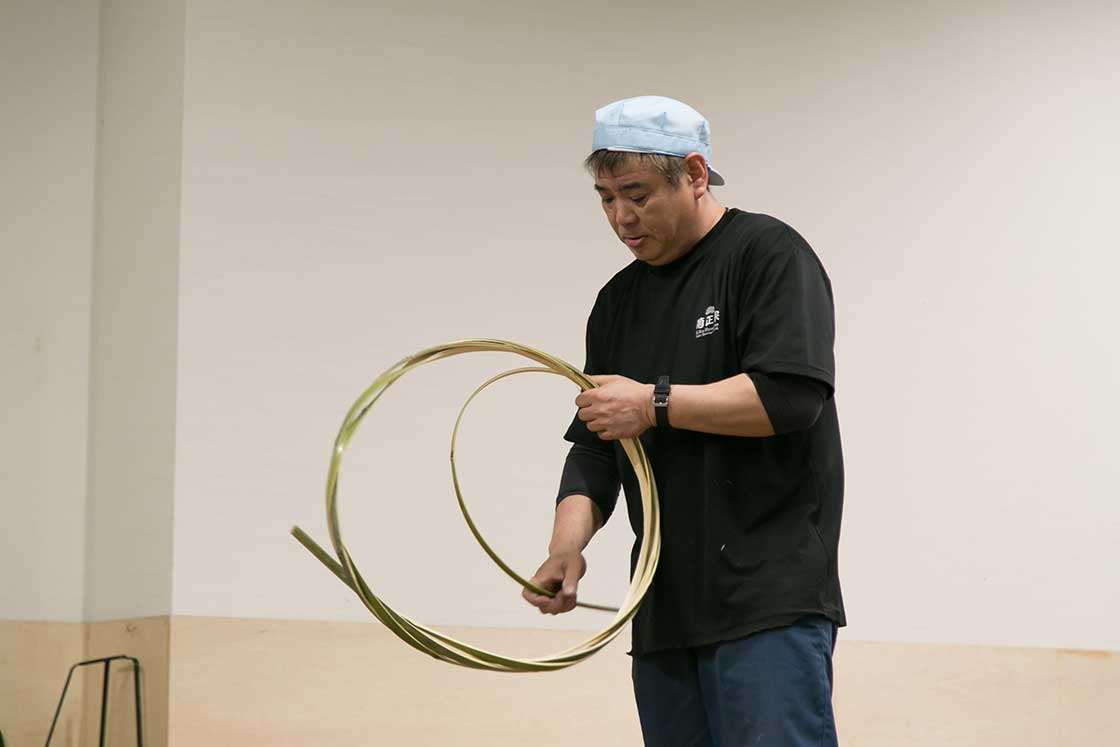

踊るように竹をまく、「箍(たが)まき」

樽を固定するのは、細く割った竹を輪っか状に結ってつくる「箍(たが)」。

結い方も独特で、竹のしなやかさをいかしたその方法は、まるで鞭を振りながら踊っているかのよう。あっという間に竹の輪っかが出来ていきます。

使用する竹を触らせてもらうと想像以上に硬く、とても目の前で軽々と振り回されていたものとは思えません。

この日実演してくれた樽職人の田村さん曰く、この箍(たが)をつくる工程の習得だけで4〜5年かかったそう。

樽が組み上がったあとも、内側、外側、天面、底面と各所を丁寧に削って整えていきます。

榑(くれ)を削る作業は別にして、熟練の職人で樽の組み上げにおよそ30〜40分。

安定して生産を続けるには、樽職人の人数を一定数確保する必要がありますが、そこには課題も多く存在します。

※関連記事:日本酒を美味しくする「樽」づくり、継承する女性職人の目指すもの

樽ごとに飲み頃を見極める

さて、出来上がった樽を貯蔵する樽場に並べ、ようやく日本酒を入れていきますが、まだ気は抜けません。

いくら樽場の温度や湿度を調整しても、個別の樽ごとに香りのつき方は変わってきます。

安定したおいしさを届けるために人の感覚で最適な状態を確かめる。それ以外に、樽酒の飲み頃を見極める方法は無いのだそうです。

自宅で気軽に楽しめる、びんに入った樽酒

こだわり抜いた日本酒を、わざわざ樽に移し替えてまでつくる樽酒。

こうも手間がかかっている様子を見てしまうと、やはり特別な時にだけ飲むお酒なのでは、という気がしてきます。

でも、お酒が樽で運ばれていた江戸時代には、言ってしまえばすべてのお酒は樽酒でした。

灘のお酒が船に乗せられて江戸に着くまで、約10日間。

木の香りがちょうどよい塩梅でお酒に移り、江戸の人たちは知らず知らずのうちに、木香のついた樽酒のうまさに親しんでいたわけです。

そこで、現代でも樽酒を気軽に楽しめるように、最適な飲み頃の状態のまま、びんに詰め替えられたものが「樽酒びん詰(樽びん)」 。

樽酒は、貯蔵期間が長すぎると香りがつきすぎてしまう場合がありますが、びん詰めにしておけばそういったことも防げます。

杉の香りを楽しみつつ、軽やかに飲める辛口のお酒で、日本酒になじみの少ない人にも入門として人気だという、樽酒びん詰。

近年日本酒の種類がどんどんと増える中にあっても存在感は大きく、売り上げはこの10年で伸び続けているんだそうです。

酒樽づくりの現場で目にした、日々技術を磨く職人と、日本酒をうまくするための樽。

樽酒とは、職人がこだわり抜いた専用の樽に寝かせることで、美味しさがプラスされた、日常的に楽しめるお酒のことでもありました。

<取材協力>

菊正宗酒造株式会社

樽酒マイスターファクトリー

http://www.kikumasamune.co.jp/tarusake-mf/

文:白石雄太

写真:太田未来子

こちらは、2019年2月6日の記事を再編集して掲載しました。

合わせて読みたい

お酒にまつわる工芸

ポケットに漆器をしのばせ、今宵もまた呑みに行かん

「名前の由来は分かりませんが、結局のところ、どぶろくを呑むための酒器。それがこぶくらでした」

大切な人へ、秋の晩酌用に贈りたい。「錫の器」の製作現場

数多ある金属のなかで、錆びない・朽ちない性質を持つことから縁起が良いとされ、繁栄を願う贈り物としても親しまれているものが、「錫(すず)」です。日本で最も古い錫工房である「清課堂」を訪ねました。

見てよし、飲んでよし、使ってよし。佐賀の地酒を有田焼で味わえるカップ酒

このカップ、ただの有田焼のカップじゃないんです。カップの中身は、お酒。何とも豪華な有田焼のカップ酒なのです。