三十の手習い「茶道編」三、真剣って何ですか?

こんにちは。さんち編集部の尾島可奈子です。

着物の着方も、お抹茶のいただき方も、知っておきたいと思いつつ、中々機会が無い。過去に1、2度行った体験教室で習ったことは、半年後にはすっかり忘れてしまっていたり。そんなひ弱な志を改めるべく、様々な習い事の体験を綴る記事、題して「三十の手習い」を企画しました。第一弾は茶道編です。30歳にして初めて知る、改めて知る日本文化の面白さを、習いたての感動そのままにお届けします。

◇真剣って何ですか?

12月某日。

今日も神楽坂のとあるお茶室に、日没を過ぎて続々と人が集まります。木村宗慎先生による茶道教室3回目。「ゆきごろも」というお干菓子をいただきながら、まずは前回までのおさらいから始まります。

「お辞儀のお話をしましたね。『お辞儀には心がこもっているのが大事だ』と言いますが、気持ちがあればそれが必ず伝わるというのは、嘘です。やはり、適切な言葉の使い方や必要とされるスキルはある、ということをお伝えしたかったんですね。

劇的にお辞儀をきれいにしようと思ったら、いちばん深く下げたところで1拍止めることです。その技術が備わると、わずか2秒の間に『ありがとうございました』とか『お気をつけて』とか、そういう思いを乗せていくことができる。言葉にならない雰囲気をそこに漂わせることになるんです。

もうひとつは扇子をお見せして、身の回りのちょっとした道具ひとつを選ぶ、考えるということからいろいろと変わってくる、ということをお伝えしたかった。ひいてはそれがお茶でもっとも大事なことにつながっていくのですね。

今日は、ものを扱うことに、真剣味が大事、という話をします。真剣ってなんですか?」

「真摯に、ものごとに取り組む…」

教室内からの応答に、宗慎先生が重ねて問います。

「もっと具体的に。真剣ってなんですか?」

具体的にとなると、つまり…

「切れる刀ですね。迂闊に扱うと手が切れる刀です。茶道具の世界では昔からいい道具を褒める時『手の切れそうな』という褒め方をするんです。あだや疎かに扱うと手が切れてしまいそうなぐらい出来のいい、繊細なものがこれほど長い時間残されているというのが、こわいと思うこと。畏れ敬うという言葉は、『畏れ』と『敬う』というふたつセットになっているのが素晴らしいと思います。ものを敬うということは、いい意味での畏れがないとダメなんです。道具を扱うときに、真剣味を帯びるということは」

と手に取られたのは、柄杓。

「柄杓を『構える』、と言います。柄杓を構えるときに、『刀を持つようにこれを扱え』と言うんです。というわけで、今日は」

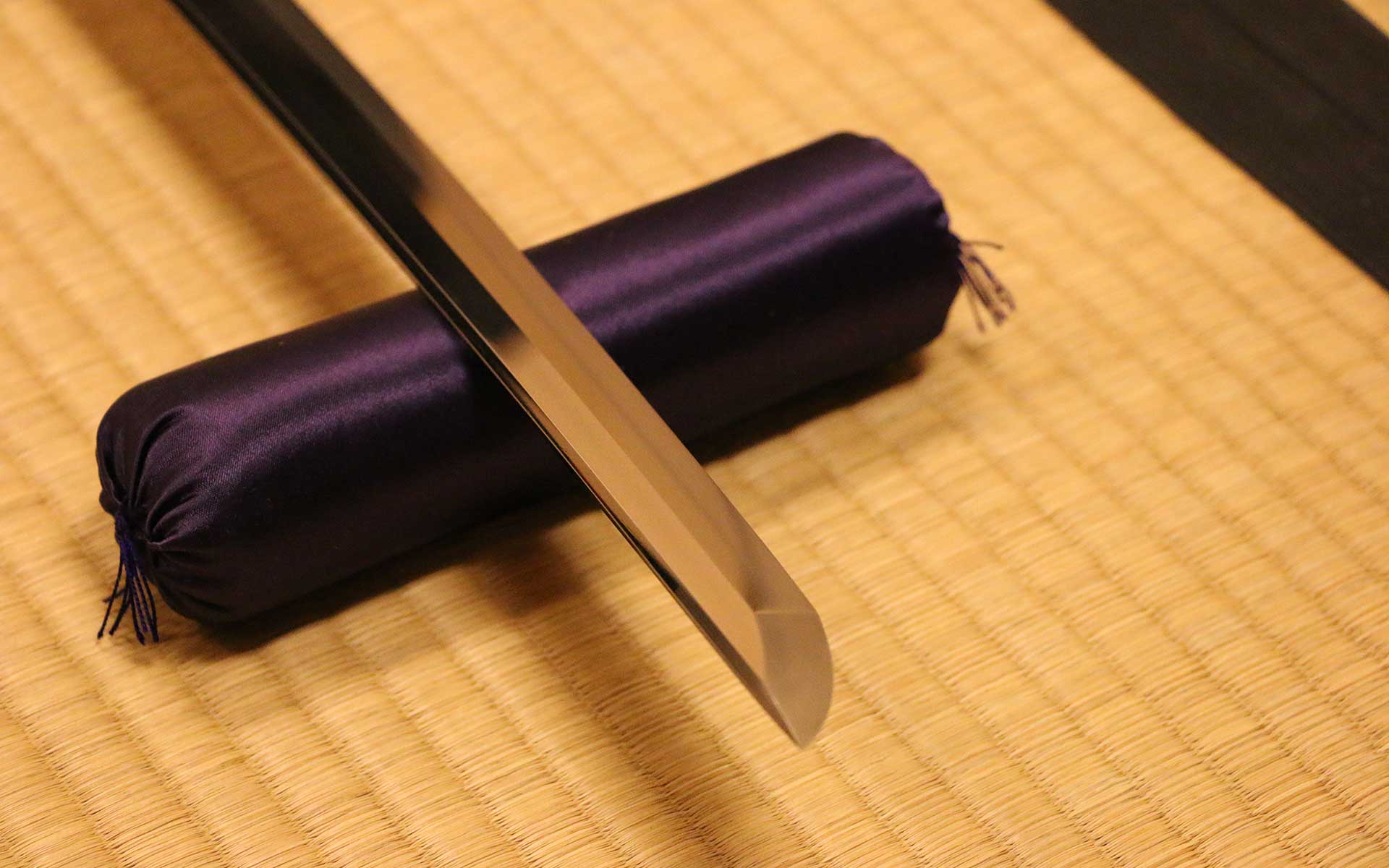

宗慎先生が後ろから取り出されたものに、教室がどよめきました。畳の上に置かれたのは、数種類の日本刀。

「お茶の稽古で刀を繰り出すとは思っていなかったでしょう。僕はお茶を習う前から刀が好きで、子供の頃から触れていたんです。柄杓を『刀を持つように』と言っても、全然みんなそのように持ちません。それをどうして、と思ったときに『そうか、この人たちは人生の中で刀を持った記憶がないから、刀を持つようにと言われても意味がわからないんだ』と、はと気がついて。それで本物の刀を手に取らせるしかないと思ったわけです」

思ってもみない展開に一同驚きながら、初めて間近に見る刀ひとつひとつの解説に、耳を傾けます。

「これは江戸時代の初期のものです。葵の御紋が入れてあるでしょう。越前守康継(やすつぐ)、徳川家の御用達の刀鍛冶として認められた刀鍛冶が作った刀です」

刀を納める鞘には付属の小道具が付いています。この突起のついた道具はなんと、耳かき。取り出すと、反対側は髪をなでつけるための「こうがい」になっています。

カンザシ(笄)と書いて「こうがい」と読むそうです。花魁の頭をきらびやかに飾っているのも笄です。あれはもともと、耳かきだったのですね。

「先ほどの刀は江戸城に行くときに持っていく刀なので非常にユニフォーム化されています。一方これは『三斎拵(さんさいごしらえ)』と言って、利休に師事した茶人であり武将の細川三斎(細川忠興)好みの小刀。桐の家紋がついています。桃山の武将たちが、自分たちの好みでこしらえていたものなのでよりおしゃれですね」

「これは今でいうコラボ商品なんです。メインの刀鍛冶に対して、横にいる人がお手伝いの槌を振るう。『相槌を打つ』と言うでしょう。その語源になったものです。合作の刀は完成してから、先輩の名を表に、自分の名前を裏に切ります。刃を左に向けた時が表なので、そこに名前がある人が主槌(おもづち)を打って、刃を裏にした時に書いてある名前の人が相槌を打ったんです」

次第に湧いてくる好奇心でお茶室内が明るい空気になります。すると一振りの刀を、宗慎先生が手に取りました。

お茶室がシン、となります。

「抜き払うだけで空気が変わるでしょう。どんなに美しくとも人殺しの道具ですから。時代劇みたいに大げさに振りかぶる必要はなくて、首筋に刃がすっと当たったら決着がつきます。勝負はだいたい一瞬です。本来は距離感と、どこに当てて致命傷を与えるかということが肝心なんです。指一本でいいんですよ。利き腕の指一本に傷を入れるだけで、刀を持てなくなりますからね。籠手という技はそこからきています。刃が当たった瞬間に血が出る、その切っ先をどこに当てるのか、という話を聞くと、真剣味を帯びるでしょう」

そうして、一人一人、刀を自分で手に取り、見させていただくことに。

「研いであるところから先は絶対に触ってはいけません。一歩間違えたら大怪我しますから、怖くてもちゃんと持つこと。見る時には刃を下にしてもいけません。わずかなことで欠けます。硬そうに見えて繊細なんです。持ったらしゃべらない。ゆっくり、明かりを刃に落としながら動かして、本物の鉄の色を、鉄の泡の吹いているのを見てください。本物特有の、重さを感じてください」

息をするのを忘れるほどの緊張感の中で、全員が真剣を手に取り終えました。

「このように柄杓を持ったらかっこいいんです。でも持ったことのない人にはわからないんです。竹の棒やと思うからグラグラ持つんです」

お稽古の始まりに聞いた時よりも何十倍もの重みを持って、宗慎先生の言葉が染み込んでいきます。

「日本刀の美しさとは何かということを、手にとって考えて腹におさめている人が選ぶものは、ちょっと変わってくる場合があると思います。茶道具や、美術工芸のきれいなものだけを見ていたらわからない、日本美術のひとつの頂点というのは刀だと思うんです。しかし刀は、人殺しの道具です。実用のためにこそ作られています。よく切れて、かつ錆びにくく、振りやすいよう華奢なのに簡単に折れない、曲がらない。どれだけ鋭利に人の生身の体を切れるかだけを考えて作ってきたのに、世界で比類なき美しい刀剣を作り上げた。これは世界中の人がみんな等しく認めているところです。柔らかで甘やかで、優しい道具だけを触っていたのでは決してわからない、ものごとの本質はあるのです、これに。

ぜひ、この刀の重さ、固さ、怖さ、なんとも言えない質感というのを、覚えておいてください。『手の切れそうな』というものの褒め言葉を思い返して、道具を大事に扱う、ものを大切に扱うこと。茶碗を持っていても棗(なつめ)を持っていても何を持っていても、刀を持っているつもりで扱えば、おのずから動作はキレイになりますし、念の入った美しい所作になるはずです。刀ならば切れる、ものなら壊れる。仕事で扱われるもの、人の手元に届くもの、包装紙、麻の布切れ一枚が、これは刀だ、あだや疎かに扱ったら手が切れる、自分が扱うことで壊すかもしれぬという思いでものを扱っていられるかどうかが、ことの成否を分けるのではないか、というお話です」

◇花の性分

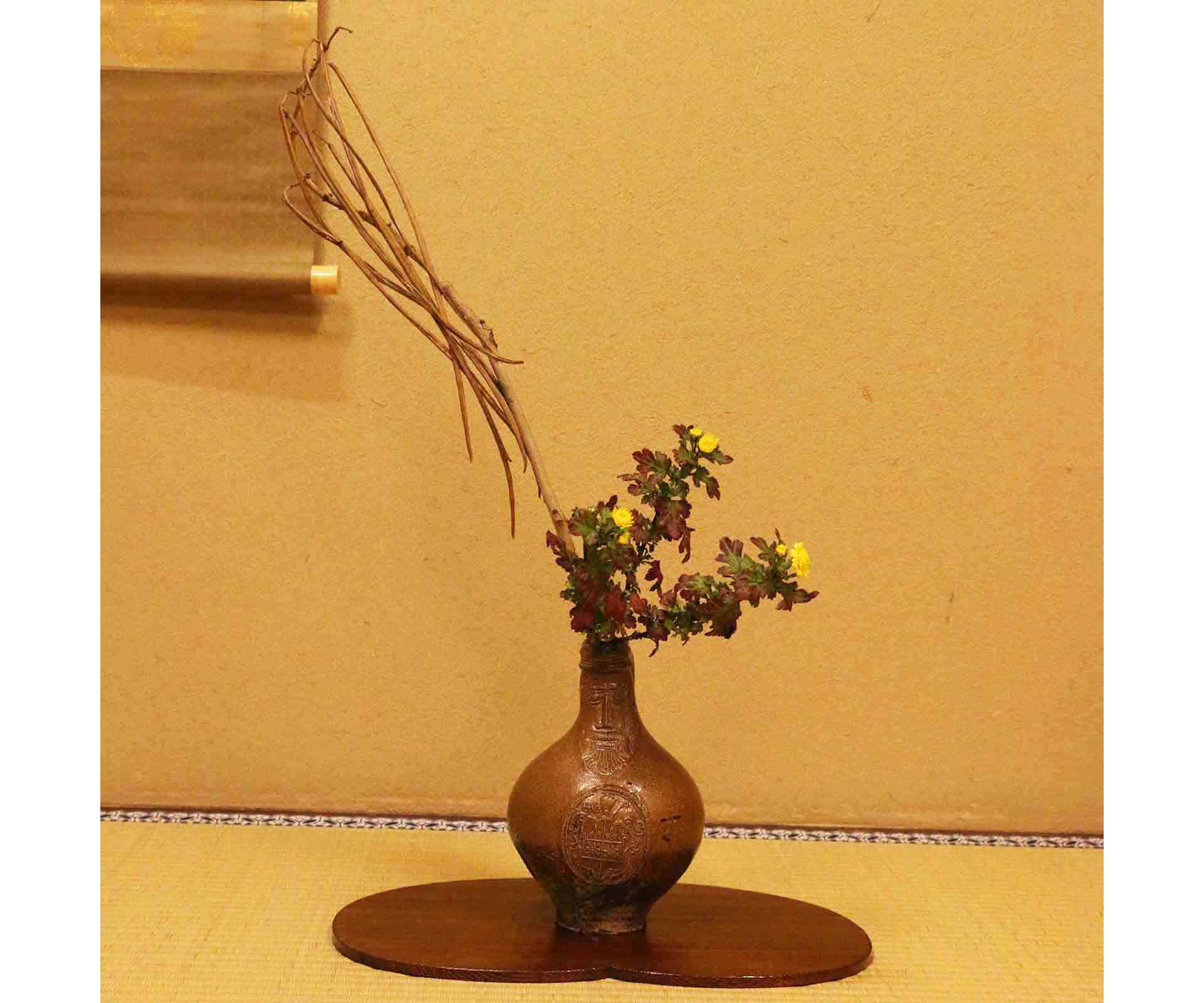

今回から参加者が毎回一人、お稽古の始まる前にお茶室に花を活けることになっています。活けられた花に、宗慎先生から講評をいただきます。

「花を活ける時に大事なのは、花材それぞれが持っている性(しょう)をちゃんと生かしてやることです。右に向いて咲いている花がかっこいいからといって左に曲げることは絶対にできないんです。今日の花の場合は、お化けの手が伸びているみたいになっているのがこの花の風情なので、それを生かしてやったほうがいい。わさーっとなっている花はわさーっとなっているのがポジティブなところなんです。だからそのように使ってあげるんです。その上で、花を前に前に活ける。何本入れても一本になっているように見えないとあかんのです。これだと4本入っているように見えていますね」

アドバイスを元に、活け直します。

「霧吹きを打つ前に、水を口いっぱいまであふれんばかりに注ぐ。これで、もうこれ以上花を足しません、という合図です」

花材はそのままにガラリと表情が変わって、完成です。

◇お菓子をいただく、という所作ひとつ

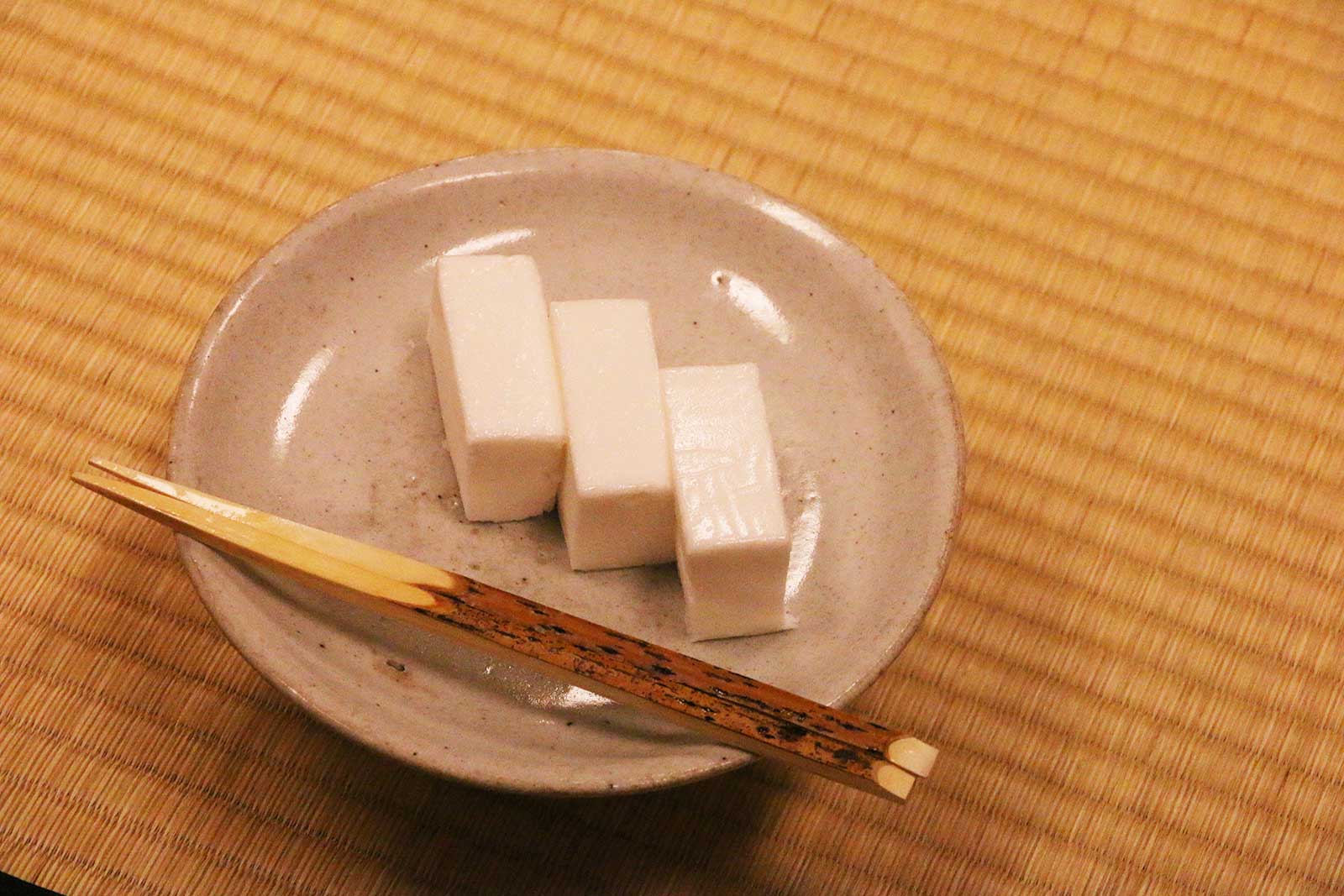

最後にもう一服、生菓子をいただきながらお茶をいただきます。

菓子器からお菓子をいただこうとしたところで、宗慎先生から声がかかりました。

「なぜ左から取るの」

器の中に並んだお菓子を、私は何気なく左側から取っていました。ところがそれでは、お箸が触れて右のお菓子を傷つけてしまう恐れがある。

「次の人がとるお菓子の姿を乱さないようにすることも大事なんです」

お菓子ひとつ、大切に扱う。先ほどの刀の話にも通じるところです。もう一度、お菓子を載せる懐紙を取り出すところから、やり直します。すると次なる問題が。出した懐紙が薄い。

お茶席でお菓子を頂く時は、懐紙は一帖、分厚いままで使用します。私は前回のお稽古で枚数の減った懐紙をそのまま持ってきていました。その薄いことに、言われるまで気づかなかったのです。見かねた宗慎先生が新しい懐紙を一帖、与えてくれました。

「扇を選ぶという話の延長線上に、懐紙一帖ちゃんときっちり持ってくるという話はありますよ。都度都度薄いまま持ってこない」

お菓子を器からひとつ取って頂く。文に書けばたった一行の所作すら、そこに向かう意識が欠ければうまく行かない。穴があったら入りたい、と顔が真っ赤になるのを感じながら、2016年最後のお稽古が終わろうとしています。

「『手が切れそうな』という言葉を覚えておいてくださいね。何の道具を持つときにも、軽い麻の布一枚持つときにこそあの刀を思い出して。名刺を、包装紙を、のし紙を持つときこそ。

お疲れ様でした。

あくる年もよろしくお願いします。良いお年を」

数え切れない反省と学びを胸にしまって、お茶室を後にしました。

◇本日のおさらい

一、仕事で扱うもの、人の手元に届くもの。どんな道具も「刀を持つように」扱う

一、花は花の性を生かして活ける

文:尾島可奈子

写真:井上麻那巳

衣装協力:大塚呉服店