名尾の山里でたった1軒の和紙工房が“残しておきたい紙づくり”

エリア

烏が、カア、カア、鳴いていた。

佐賀駅から車でおよそ40分。

住宅街を抜け、田畑の脇を通り、嘉瀬川添いを北へと向かう。緑に囲まれたゆるいのぼり坂を進んだ先に、懐かしい山里の風景が広がった。

向かったのは、佐賀市大和町の名尾地区にある「名尾手すき和紙」──300年以上の歴史を誇る“名尾和紙”の技術を、現代に受け継ぐ和紙工房である。

楮の原種“梶の木”でつくられる名尾和紙

「昔、この地区にはたくさんの和紙工房があったんですよ。今ではもう僕らだけになっちゃいましたけど」

そう話すのは「名尾手すき和紙」7代目の谷口弦さんだ。

はじまりは1690年のこと。山に囲まれた名尾は耕地面積が少なく、村民は貧乏暮らしを余儀なくされてきたという。見かねた庄屋がお隣・福岡の八女で行われていた和紙づくりを学び、この村に持ち帰ってきたのが最初とか。

幸運なことに同地には紙の原料が自生していた。

手すき和紙に使うのは楮(こうぞ)や三椏(みつまた)が主流だが、ここには楮の原種である“梶の木”が生えていたのだ。

山間部に位置する同地は寒暖差があることから梶の木の成長に適していたし、おまけに名尾には清れつな水がある。

紙の産地になるべく要素をいくつも兼ね備えていたのだ。

「梶の木は楮や三椏よりも繊維が長い。だいたい楮の2〜3倍かな。紙において繊維が長い=和紙の強さに直結しますから、名尾の和紙は薄くても強いのが特長ですね」

乾燥させた梶の茎を水で戻し、煮て、水でさらし、叩いていくと‥‥

「複雑に絡み合う繊維たちが、やめて〜はなさないで〜みたいな感じで(笑)、少しずつほどけて、細く、柔らかくなっていきます」

これを水やネリ(トロロアオイという植物からとれる粘液。これがノリのような役割をする)と一緒に漉き船に入れて調合。紙の厚さや用途などによって配合は変わるとか。

縦にゆすったり、横にゆすったり。繊維が長いからなのか、静かにゆっくりすくやり方とは違い、激しく揺らしながらすき込んでいく。それはまるで音楽に合わせ、リズミカルに踊っているようだった。

そして、最後の1軒になる

「このあたりの和紙工房はそれぞれ仕事が分かれていたんです。障子紙を専門にする工房があったり、襖紙が専門だったり。うちは主に提灯紙をつくってきました。

提灯の紙ってね、ものすごく薄いんです。光を通さなくちゃいけないし、かといってすぐに破けたりしてはだめ。充分な強度が必要だし、なおかつ墨でしっかりと文字を書けることも大事。提灯の文字がにじんでいたら格好悪いじゃないですか」

それぞれの工房が繁栄し、明治後期には100軒以上の工房が建ち並んだ。ところが。

時代や生活様式の変遷とともに障子紙や襖紙の需要は減少。洋紙や安価な機械すきの和紙が台頭し始めると、仲間の工房が一つ、二つと姿を消していくことになる。

「残った僕らは、そうした工房の技術や道具を、ゆるやかに受け継いできたんです。だから今では提灯だけでなく障子や襖の紙もすくことができますよ」

新しい和紙は蛍光ピンクだった!?

最後の1軒になった今、名尾和紙の伝統を守り、受け継いでいかなければならない責任を感じている。

とはいえ「名尾手すき和紙」が面白いのは、伝統を守りながらも既成概念にとらわれることなく、自由な発想で和紙を生み出すところにある。谷口さんは言う。

「越前和紙や美濃和紙などを生み出す大きな産地もありますが、和紙工房が1軒だけになった名尾はもはや産地として見られなくなったこともあって。

それはそれで大変なこともあるんですけど、それがかえって僕たちを、名尾和紙を、自由にしたところがあるな、と。

6代目にあたるうちの親父が家業を継いで最初につくったのは蛍光ピンクの和紙でした。和紙業界において、和紙に色をつけるなんてことはタブーとされていましたし、それに対していろいろ言われたみたいなんですけど。

ほら、良くも悪くもここは田舎じゃないですか。そういう情報がオンタイムで入ってこない(笑)。後から知ることが多かったから、色をつけたり、違う素材をすき込むといったことを割と自由に、自分たちのペースで続けてきたんですよね。

こないだなんて『いい素材があったばい』って、山登りに行った親父が落ち葉を袋いっぱいに拾ってきましたよ(笑)」

日本の伝統をすく、ということ

小さな産地だからこそ、大きな産地にはできないことをコツコツとやり続けてきた。名尾の伝統を守りつつも自由に、多彩に。

最近では酒のラベルやお菓子の掛け紙、パッケージ、卒業証書など、それまで考えたことのなかった仕事が次々に舞い込むようになったという。

なかでも谷口さん曰く「衝撃」だったのは、

「日本の工芸品のつくり手や、伝統行事や文化財の補修や修復に使う紙のオーダーが現場から相次ぐようになったこと」

たとえば、佐賀県唐津で200年の歴史をもつ大祭「唐津くんち」で引き回される曳山(やま/山車のこと)の修繕をするための和紙や、福岡の伝統行事「博多祇園山笠」や京都「祇園祭」で夜道を照らす提灯紙。

大分県の伝統工芸品である張り子「姫だるま」の張子紙や、福岡の「太宰府天満宮」にある大きな提灯用の和紙、昨今では日光東照宮の輪蔵(経典を収納しておくための蔵)の修繕に使うための紙すきも行ったという。

「完全にフリーランスの手すき和紙屋のよう(笑)。

でも、僕はそれでいいと思っていて。だって栃木や京都から、これだけ遠く離れた僕らにオーダーするくらい、各地の和紙屋は危機的状況にあるわけです。僕らがやらなきゃ、誰がやるのかって思いますし、実際、そういうものに携わることができるのは素直に嬉しい。

もともと使っていたような和紙をつくってほしいと注文されるんですが、僕としてはそれも面白いし、のぞむところです(笑)。

伝統的に培われてきた“本物”のかたちを、適当に薄めて残すみたいなのはどうも‥‥。そうじゃなくて、やっぱり濃いままの状態で“本物”を残したいし、それが僕らの技術によってできるのならこれほど気持ちのいいことはないな、って思います」

“残しておきたい紙”をつくる

「名尾手すき和紙」では、名尾最後の工房として“残しておきたい紙”をコンセプトに独自のプロダクトも展開。

誰でも手軽に使ってもらえるプロダクトを通して、和紙のこと、和紙屋のこともっと身近に感じてほしいという狙いもあるという。

たとえばレターズシリーズの「ちぎり一筆箋」。

名尾における手すきの最古の技術である、光を通すほどに薄い提灯紙づくりを応用してつくったのが、これ。

「1枚1枚が透かしの技術でつながっていて、ちぎって使うことができます。もちろん万年筆でもボールペンでも。にじむことはありません」

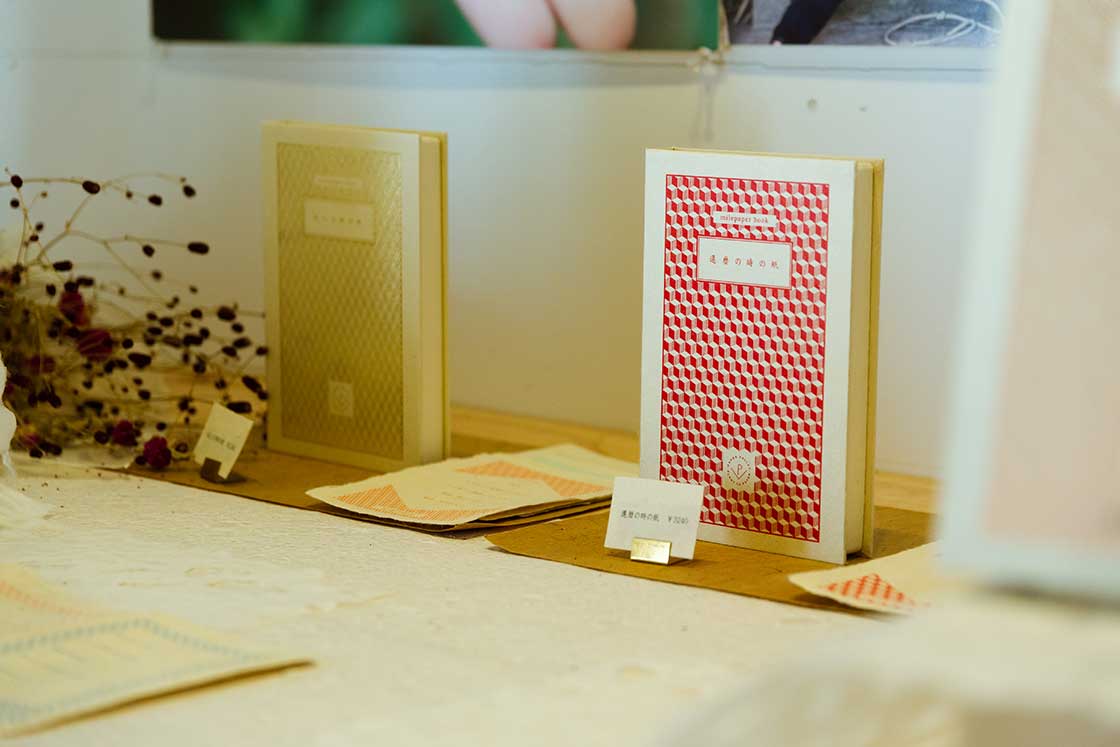

PAPER VALLEY(ペーパーバレイ)シリーズの「milepaper book(マイルペーパーブック)」も素敵である。

「これは原料の栽培から紙の製作までの一貫して行うことと、人の一生を重ね合わせ、人生の節目に残したい紙としてつくりました」と谷口さん。

出産の時の紙、成人の時の紙、結婚の時の紙、そして還暦の時の紙の4種を用意。

本の形をした箱のなかにはそれぞれ人生の節目ごとに書き記すための3枚の紙が収められている。

たとえば「出産の時の紙」には、名前を書き記す“命名の紙”、生まれたばかりの赤ん坊の“足形の紙”、そして生まれてきてくれた子供に贈る“両親からのはじめての手紙”のように。

そのまま本棚にしまっておいて、好きなときに振り返ることができる。残しておきたい紙は単なる紙ではなく、そのときどきの思い出を、その瞬間の心のあり様を込めることができる紙なのだ。

ほかにも、谷口さんの頭の中には名尾手すき和紙から派生した、面白い構想がいろいろ詰まっていた‥‥。

こんなのとか‥‥

こんなのも‥‥。

それはまた次回のお話に。

名尾手すき和紙

佐賀県佐賀市大和町大字名尾4756

0952-63-0334

www.naowashi.com

文:葛山あかね

写真:藤本幸一郎

<掲載商品>

名尾手すき和紙 ちぎり一筆箋

関連商品

-

名尾手すき和紙 ちぎり一筆箋

1,650円(税込)

-

名尾手すき和紙 ちぎり便箋

1,650円(税込)

-

名尾手すき和紙 すき込封筒

1,650円(税込)

-

名尾手すき和紙 文綴箱

6,655円(税込)