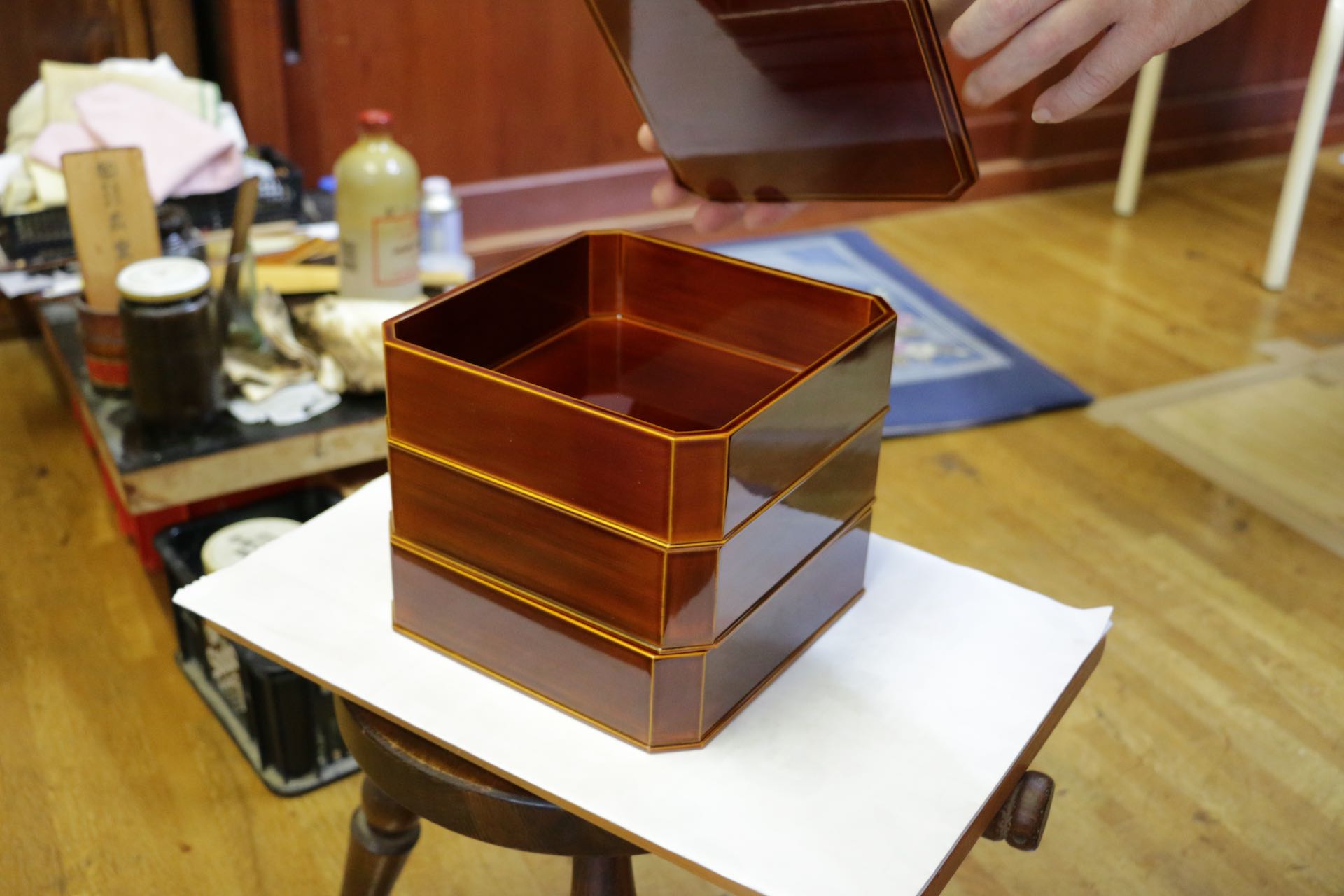

春慶塗の黄色い重箱が日常を晴れやかにする

エリア

三が日も明けて、少しずつ街にも日常の空気が戻ってきました。今日は、お正月のおせち料理を華やかに飾っていた、漆塗りのお重のお話です。

一般的には朱や黒のイメージがある漆塗りですが、実は「黄色」があるのをご存知でしょうか?

木目の美しさが命。飛騨春慶塗

「春慶塗は、とても素朴な漆塗りです。蒔絵や螺鈿などの装飾をせず、黄色や赤に着色した木地に透明な透漆 (すきうるし) を塗って、木目の美しさを見せるんです」

訪ねたのは岐阜県飛騨高山市、飛騨春慶塗 (ひだしゅんけいぬり) の塗師、川原俊彦さんの工房です。

木目の美しさを楽しむ漆塗りの表現は、なんと奈良時代から行われていたそうです。室町時代に春慶という職人が現在の技法を考案し、全国に広まりました。

「春慶塗」は広まるうちに、各地の名を冠するように。飛騨は今もその伝統を受け継ぐ、代表的な春慶塗の産地です。

「漆が透けるので、木地自そのものが相当きれいに仕上がってないと商品にならないんです。木地作りの技術で言えば、飛騨は全国でも屈指だと思います」

春慶塗のものづくりは、木地と塗りの大きくふたつの工程に分かれます。

この日は、塗りの中でも商品になる最終段階、上塗りの工程に立ち会いました。伝統的な春慶塗の手法ではこの手前に、幾層もの下塗りの工程があります。

「上塗りでいかに漆のムラを出さずに木目の美しさを見せるか。これが春慶塗の真骨頂です」

面白いことに、漆の成分には元々、できるだけ均一になろうとする性質があるのだそうです。塗師の腕はこの性質を生かしながら漆をいかに均一に塗れるか、にかかっています。

そのムラのない美しさの大敵がホコリ。

小さなチリひとつでも表面の膜についてしまうと、製品にならないそうです。

見せていただいた上塗りの工程は、ホコリとの戦いと言っても、過言ではありませんでした。

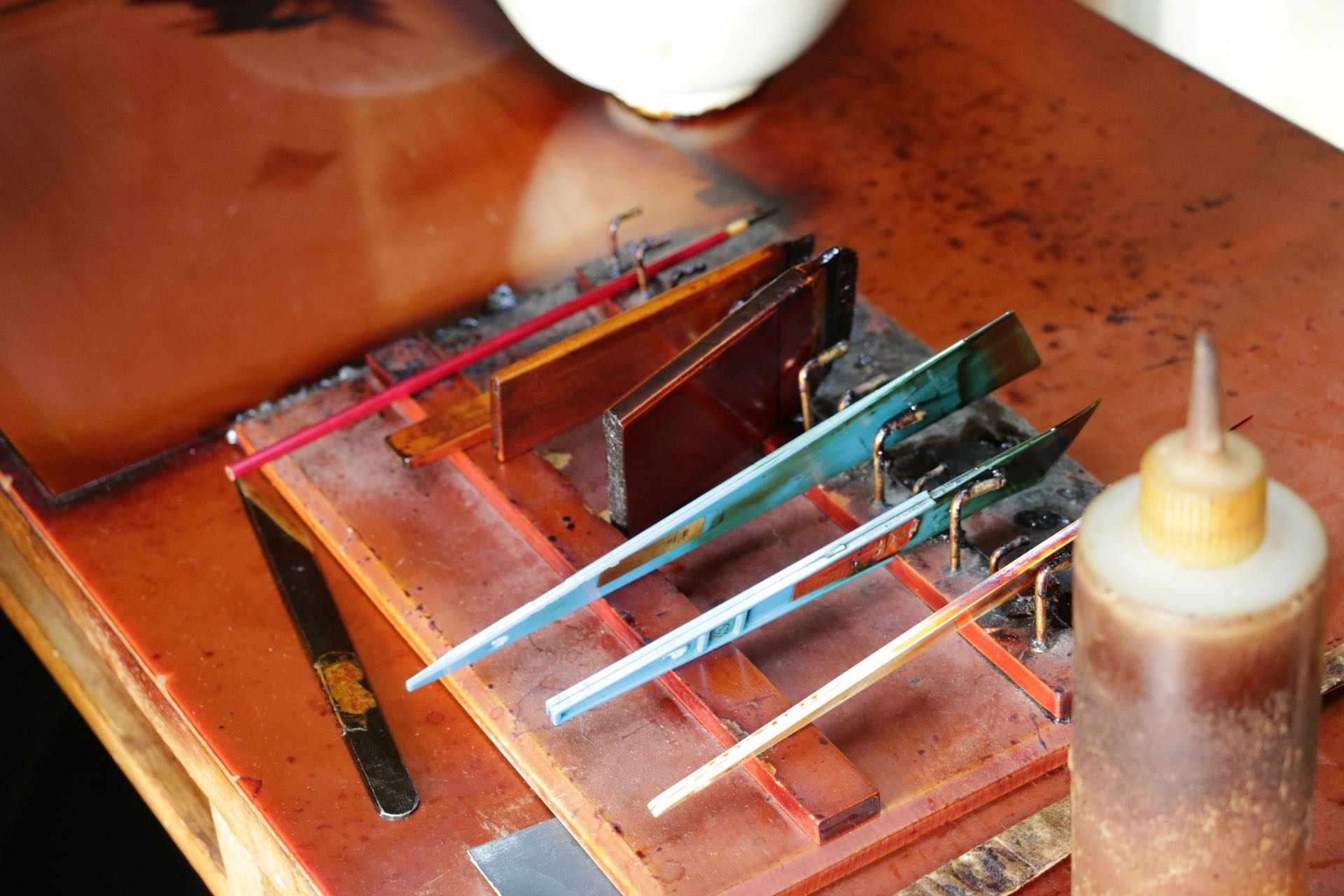

漆の中のホコリを取り除く道具「トウゴシ」

上塗りに使う漆は、塗師が自ら作ります。

木から摂った生漆 (きうるし) を体温くらいの温度でゆっくり温めて攪拌させたものに、蒸発した水分量と同等の 荏油(えごま油)を混ぜて作るそうです。

攪拌にかける時間は1キログラムあたり1時間。この間に液の中に入ってしまうホコリを取り除くための道具が「トウゴシ」です。

10枚ほど重ねた和紙に漆をたっぷりと染み込ませ、台の両端に付いたロープに引っ掛けてねじる。そうすると、ホコリは和紙が吸い取って、きれいな漆になるのだそうです。

塗りの助手役「イボ」

ムラなく均一に塗っていこうと思うと、机の上に置いたままではできません。かといって手に商品を直接持てば、せっかく塗った面を汚してしまう恐れがある。

そこで活躍するのがこのスタンプ台のような道具です。

フラットな面についている突起は、和蝋 (わろう) を練ったもの。これがピタッと木地に接着し、直接手を触れずに、商品を動かしながら漆を塗ることができます。

漆を配る「ヘラ」

はじめにざっと漆を全体に置いていくことを、川原さんは漆を「配る」と言っていました。この配るのに使い勝手が良いのがヘラだそうです。

木目を活かして塗りあげる「刷毛」

ここでようやく塗りの主戦力である刷毛の登場です。

漆塗りに使う刷毛は必ず人間の髪の毛が使われているそうです。これも使いやすいように、塗師が自分で毛先の長さや厚みを整えて使います。

「私の場合は、重箱なら4本くらいの刷毛を使い分けて塗っていきます」

「刷毛の毛先にはもちろん凹凸がありますから、どうしたって表面に塗りムラは出ます。でもそこでうまく、木目を使うんです。余分な漆は木目の溝に逃すんですよ」

こともなげに言いながら、さっさっと塗りを進めていく川原さん。時折手を止めて、表面をまじまじと観察します。

塗りの大敵であるホコリは、空気中に無数に舞っています。作業中についてしまったホコリはこうして都度表面をチェックして、細い筆で取り除いていきます。

「自分の体から出るホコリも気になってね。だから年中こんな格好なんです」

取材に伺ったのはちょうど師走に差し掛かる頃。ダウンを着込んで行った私に対して、川原さんは半袖姿でした。

「この仕事はホコリを嫌うので、密閉された空間で行います。だから塗りの仕事というのは、あまり公にならないんですね」

開かれた春慶塗の扉

普段は閉ざされた工房内に、幸運にも入室を許されたつかの間の取材時間。人知れずピンと張り詰めた空気の中で、艶やかな黄色は生まれていました。

「重箱はまぁ、ベーシックな形だね。これを難しいと言っていたら仕事にならないよ」

現在、川原さんは56歳。高校を卒業して、木地師だったお父さんに「お前が塗師になれば二人で商品が完成するから」と勧められて塗師の道へ。

以来40年、あとに続く春慶塗の塗師志願者は一人も現れませんでした。2017年の夏までは。

「400年以上続いてきた伝統が、僕たちの世代で終わるんかと、正直、荷が重かったですね」

2017年の夏、春慶塗の門を叩いた若者がいます。

「だからあの子の話を聞いた時に、なんとかしてあげなきゃなと思ったんです」

次は春慶塗の伝統を受け継ごうとしている「あの子」のお話を、お届けしようと思います。

<取材協力>

川原春慶工房

文・写真:尾島可奈子

こちらは、2018年1月5日の記事を再編集して公開しました