大阪に「テーブルで行う茶道」教室が登場。注目の大丸心斎橋店で出会う「茶論 (さろん) 」の魅力とは

エリア

空間も楽しみの一つ、茶論 大丸心斎橋店の魅力とは?

平日夜、駅直結の百貨店に立ち寄って、お買い物と一緒にさっとお茶のお稽古。

そんな「仕事帰り」が叶うお店が大阪心斎橋にオープンしました。

先日リニューアルオープンが話題となった大丸心斎橋店の8Fにある、そのお店の名前は「茶論 (さろん) 」。

「テーブルで気軽にお茶のお稽古ができる」お店として奈良、東京日本橋店についで3店舗目として大阪にオープンしました。

今回はグループ会社である中川政七商店と、初の一体型店舗。

のれんをくぐって奥へ行くほど、ここがビルの中だということを忘れてしまうような、まさにお茶室のような凛とした空気が漂います。

空間設計はインテリアデザインを基軸に建築、会場構成、プロダクトデザインなど空間のデザインを手がける「ABOUT」佛願 (ぶつがん) 忠洋氏によるもの。しつらえを監修するのは茶論のブランドディレクターで茶人の木村宗慎氏です。

茶論のコンセプトは「茶を以て美を論ず」。

稽古はテーブルで受講できる気軽さながら、道具やしつらえなどについては、お茶を通じて美意識を養えるよう、毎月趣向を凝らした取り合わせで生徒さんをお迎えしているそう。

今回のオープン時にも問合せが多くあったという、その空間やしつらえの見どころとともに、茶論 大丸心斎橋店の魅力をご紹介します!

見世 (みせ) で現代的なお茶道具に触れながら、空間にも注目

まず中川政七商店と並んで通路に面しているのが、お茶道具を扱う「見世 (みせ)」のスペース。

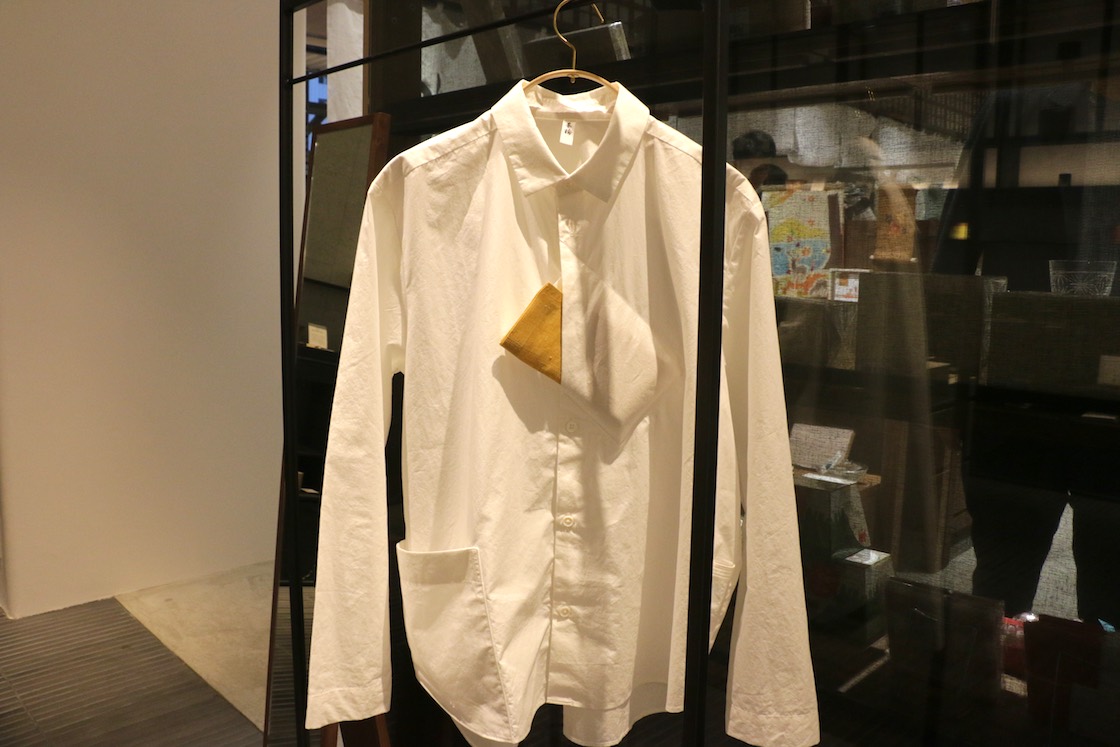

実際に稽古で講師が着用する「茶論シャツ」や自宅でお点前を楽しめる茶箱など、現代的にアップデートされたお茶道具が並びます。

この見世 (みせ) の壁の向こうがお茶の稽古を行う教室になっているのですが、ここではその壁にも注目。

この石の壁は、大丸の外壁に使用されているものと同じ、竜山石という石で出来ているそうです。

竜山石は兵庫県の高砂市で採石される石で、緑色から時間が経つと酸化し黄色味ががって、経年変化を楽しめるとのこと。お店を出たら、ぜひ外壁と比べてみてくださいね。

頭上から始まるお茶空間

いよいよ稽古スペースへ。白いのれんをくぐって入りますが、その時にぜひ、天井の方を見上げてみてください。

のれんの上に見える格子は、ちょうどお茶室の格子窓のような趣です。本当に竹で編んでいるように見えますが、実は錆びた鉄を使っているそう。

「土壁を作る時に下地で使う竹編みをモチーフとしています。大丸の建物自体はヴォーリズ建築の『西洋のレリーフ (浮き彫り) 』であるのに対して、 茶論は『和の竹編みの装飾』という対比で構成しています」

とは設計を手がけたABOUT代表の佛願さんの言葉。まさにここが、茶道文化の入り口、という趣向なんですね。

心斎橋店ならではの「遊び」

のれんをくぐって正面は、呈茶 (ていちゃ) を提供するスペース。実際に目の前でお点前を受けながら、薄茶をいただけます。(不定期/税込1,650円)

そしていよいよ茶論の真髄、こちらが実際に稽古が行われるスペース。

どんな稽古が行われるの?はこちらの記事で体験取材してきました!:「テーブルで行うお茶の稽古って?『茶論 (さろん) 』東京日本橋店で『新しい茶道』を体験」

しつらえは毎月のはじめに、季節に合わせて変えていくそう。

開店直後のこの時期は、しつらえの一つひとつに無事のオープンを「祝う」メッセージが込められているそう。幸いにも監修された木村宗慎先生の解説を伺うことができました。

・軸 岸竹堂「五節句」

「岸竹堂は幕末から明治にかけて活躍した近江生まれ、岸派の日本画家です。

岸派の4代目で明治期の京都画壇で、3巨頭の一人に数えられた画家で、11歳の時に狩野派に入門しますがその指導法に疑問を持ち岸派の岸連山に師事しました。

西洋絵画の陰影法や遠近法を取り入れた鋭い写生技術を持ち動物画、風景画、特に虎と桜を得意とした画家です。

この『五節句』の軸は、下方から『人日の節句』にちなんだ春の七草、『上巳の節句』にちなんだ桃とひな人形、『端午の節句』にちなんだ菖蒲の葉、『七夕の節句』に因んだ梶の葉と蹴鞠、『重陽の節句』にちなんだ菊が描かれています」

・麻熨斗 (あさのし)

「祝儀の心映えを示すものとして、様々な形で用いられるのが熨斗です。その熨斗を床に飾り、祝いの席であることを示すしつらえは今でも広く行われています。

鮑を用いた熨斗鮑が一般的ですが、同じく神事に不可欠な真っ新の麻苧 (あさお) を熨斗に見立てることも古き習わしの一つです。

茶論では、麻苧を昇龍に見立てて、水引と白い奉書で纏め、二月堂のお水取りの松明を添えて、あらたまを言祝ぐしつらえに仕立てました」

もう一つ注目は、床柱です。こちらは佛願さんに解説いただきましょう。

「京都の北山で江戸後期の建物の解体の時に出てきた名栗柱を使用しています。

名栗は専用の釿(ちょうな)と呼ばれる刃物で柱を叩いて模様をつけるのですが、六角形の模様も今回のヴォーリスの八角形の意匠にシンクロさせています」

「また割れには鉛を流し込み、蝶の契(ちぎり)を入れ割れ防止と蝶々が飛んでいるような浮遊感を演出しています」

大丸という歴史ある建物のエッセンスを取り入れつつ、季節ごとに表情を変える空間。

時期限定の「お祝い」のしつらえは10/10までだそうです。体験稽古も随時受け付けているとのことなので、ぜひ空間の美しさも味わいながら、お茶の世界を体験しに出かけてみては。

<取材協力>

茶論 大丸心斎橋店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館8階

06-4256-1100

https://salon-tea.jp/

文・写真:尾島可奈子