ものづくりの宝庫、奈良を1日でめぐるスペシャルツアーに行ってきました

エリア

2019年11月1日、「さんち 〜工芸と探訪〜」はおかげさまで3周年を迎えました。

このめでたい記念に企画したのが、読者の方と一緒にものづくり現場を訪ねるさんちツアー。

今年、ツアーの舞台は関西へ。さんちを運営する中川政七商店の創業の地、奈良で開催しました!

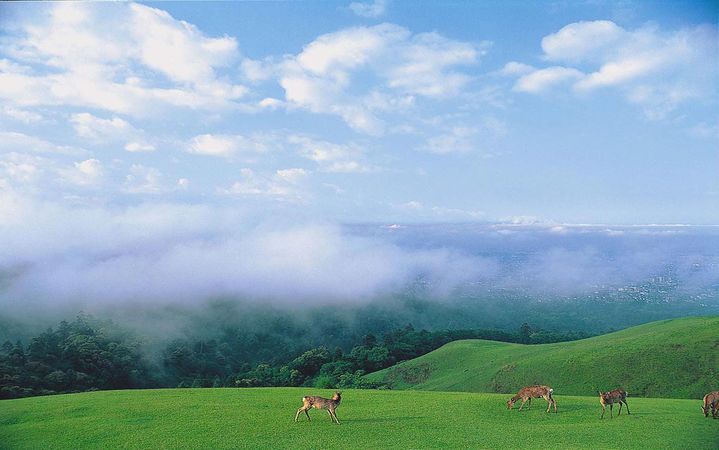

奈良と言えば、奈良公園に、鹿に大仏‥‥?実は、さまざまなものづくりの宝庫なのです。

そこで「さんち〜工芸と探訪〜」の編集部がガイドとなり、奈良の知られざる工芸スポットをまわるスペシャルツアーを企画。

その様子を、ちょっとだけお届けします!

いざ、奈良のものづくりを訪ねるスペシャルツアーへ

一行は奈良定番の待合せスポット、近鉄奈良駅の行基像前に集合。

集まった総勢6名の方と、専用のバスに揺られてまず向かったのはこちら。

300年続く奈良筆の老舗、あかしやさんです。

【見どころその1・筆】飛鳥から続く伝統。「奈良筆」のものづくりを見学

日本に中国から筆がもたらされたのは飛鳥時代。その後、唐に渡った弘法大師(空海)が筆づくりを習い、伝授したと言われるのが他でもない奈良の地です。

そんな日本の筆づくり発祥の地ともいえる奈良で今も作られているのが「奈良筆」。国指定の伝統的工芸品です。

お邪魔した「あかしや」さんは、もともと東大寺や興福寺など、南都七大寺に出入りを許されていた由緒ある筆司 (筆職人) 。

江戸時代に問屋業をはじめ「あかしや」の看板を掲げてから、300年の歴史を誇ります。

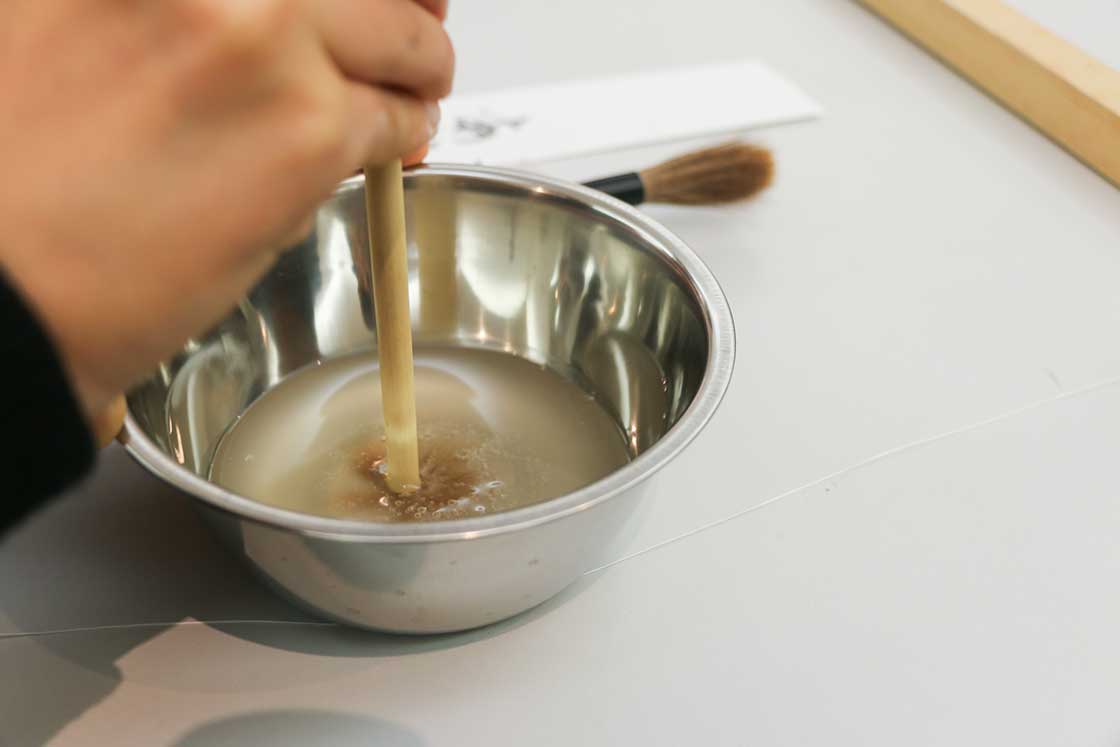

ツアーではあかしやさんのショールームにお邪魔して、伝統的な筆づくりの一部を体験させていただきました。

体験したのは最後の仕上げの工程。穂先に糊を含ませて固める工程なのですが、見たこともない道具や器具ばかりです。

みなさん四苦八苦しながらも楽しそう。

大小2種類の筆で体験させてもらいましたが、それぞれ10分ずつはかかっているでしょうか。

松谷さんに伺うと「自分でやると1本あたり1〜2分かな」とのこと。さすがです。

筆づくりには機械を一切使いません。どれほど細やかな手作業で1本の筆ができているか、その一端を覗かせていただきました。

夢中で作業を終える頃にはそろそろお昼時。

体験した筆はそのまま持ち帰ることができます。早速お土産をゲットして、一行は斑鳩エリアへ。

ランチをはさんで向かうは【染】の工房です。

【見どころその2・染】明治に始まった、手わざと機械のハイブリッド工芸。「注染」のものづくりを体験

手ぬぐいや浴衣の染めに用いられる注染 (ちゅうせん) 。じゃばらに重ねた生地に染料を「注」いで「染」める技法は、明治時代に始まりました。

発祥は大阪ですが、実は奈良にもそのものづくりを極める作り手さんがいます。

奈良の法隆寺そばにある「注染工房」さんにお邪魔しました。

事務所に伺うと、様々なデザインの手ぬぐいがずらり。

その手ぬぐいに重ねるように代表の大森さんが見せてくれたのが、注染のものづくりの出発点、形紙 (かたがみ) です。

こちら、全て手彫り。

「伊勢形紙」といって、主に三重県の鈴鹿市で作られている伝統的な形紙です。手ぬぐいや浴衣を染めるために用いられてきました。

「この形紙の上から、生地に『防染糊 (ぼうせんのり) 』を置きます。そうすると柄の部分は糊が載らないので、そこだけ色が染まるんです」

生地自体の色と使う染料の色を変えれば同じ形紙で全く印象の違うバリエーションを作れるのも注染の面白いところ。

さらに、形紙を組み合わせると、一層複雑な模様を作ることが可能になります。

と、説明するよりも、百聞は一見にしかず。いざ、現場へ!

工房には糊独特の香りが立ち込め、どこからか機械の音が響き、もうもうと湯気が立ちのぼります。

視覚も嗅覚も聴覚も、いつも感じている日常とは別世界。

ワクワクと緊張感を同時にたずさえながら、最初に見学したのは「板場 (いたば)」と呼ばれる工程。

生地の上に先ほどの形紙を置き、満べんなく糊付けをしながら生地を折り重ねて行きます。

「商品の出来の7割は板場で決まる」

と大森さんが仰るほど、大切な工程。糊が形紙通りにムラなくのらないと、柄がぼやけたりずれたりしてしまいます。

職人さんはことも無げにやっていますが、体験させてもらうと‥‥これが難しい!

力加減を間違えると途中で糊がのらないところが出てきてしまいます。

「やってみると、難しさがよくわかりますね」

とは参加された方の言葉。

編集部も体験させてもらい、見ているだけより一歩奥の世界を知った瞬間でした。

続く工程はいよいよ「注染」の名前の元となっている、染めの工程。

この後水洗いで糊を落としたら、干し場で天日干しで乾燥。4階建ての高さから吊り下げられた生地が風に揺れる姿は圧巻です。

特別に見せてもらった倉庫には、色とりどりの浴衣用の生地が。

用尺が手ぬぐいよりずっと長い浴衣は、一箇所でも汚れや不具合があれば、生地が丸ごと使えなくなってしまいます。

注染の中でも浴衣の染めを得意とする注染工房さん。毎年多くの注文が舞い込むのは、高い技術の証です。

現場の熱気と職人技に終始感動しながら、いよいよバスは最後の【鹿】のものづくりへ。

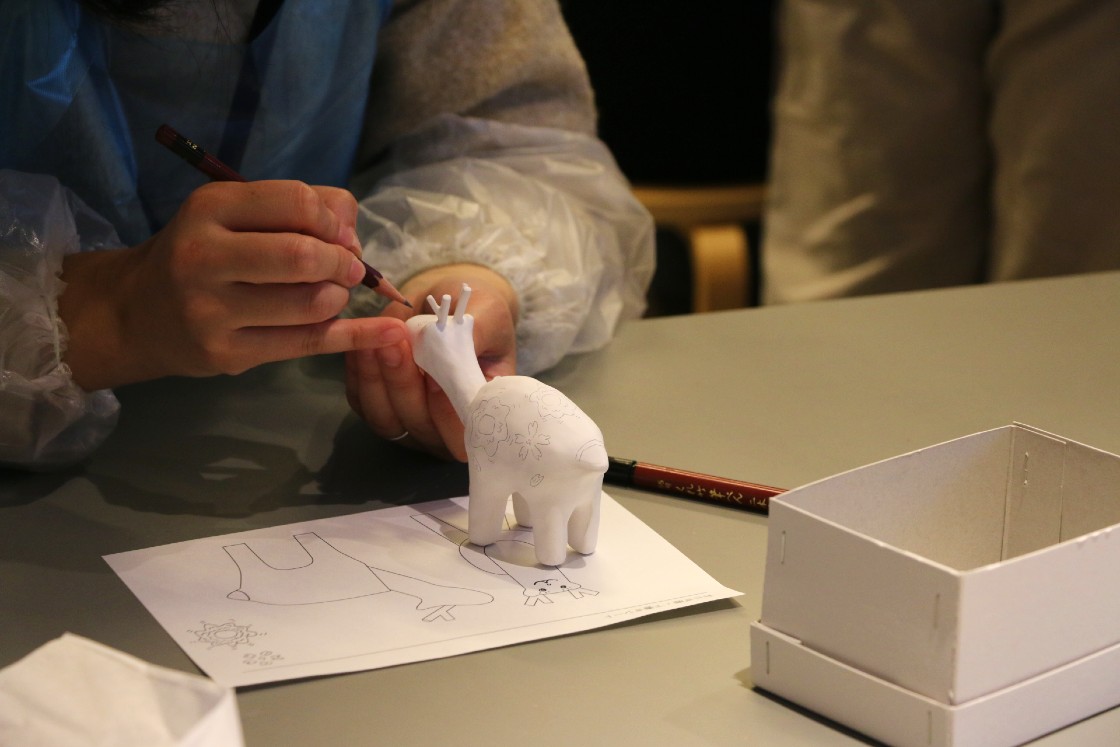

【見どころその3・鹿】未来の郷土玩具を目指して。奈良の新しいお土産「鹿コロコロ」とは?

奈良の不動のアイドル、鹿。

奈良には様々な鹿モチーフのお土産がありますが、100年後に受け継がれることを目指した、奈良の新しい郷土玩具が誕生しています。その名も「鹿コロコロ」。

奈良にもともとあった伝統工芸の「張り子鹿」と、観光客に人気の「ビニール鹿風船」という、新旧の奈良土産を組み合わせて誕生しました。

ユニークなのが、その型作り。

鹿コロコロは、型に和紙を貼り合わせて最後に型を取り除く「張り子」の製法で作るのですが、年々こうした型を作れる職人さんが減少しています。

そこで鹿コロコロでは、従来の木型に代わり3Dプリンターで型を製作。

安定かつスピーディーなものづくりが可能になりました。

ミルフィーユ状に形成されていて、中は空洞。持つと軽く、出来立てはほんのり暖かさがありました。

「この3Dプリンター、きっと日本のなかでも群を抜く稼働率です」

と語るのは、「鹿コロコロ」の作り手である「Good Job!センター香芝」の藤井さん。

ここは奈良市でコミュニティ・アートセンターを運営し、アートを通して障がいのある人の社会参加と仕事づくりをしてきた「たんぽぽの家」が、新たな拠点として2016年にオープンさせた施設。

センターではこの3Dプリンターを駆使して、鹿コロコロをはじめ様々なアイテムが日々生み出されています。

ツアーでは藤井さんにレクチャーいただきながら、オリジナルの鹿コロコロを作れる絵付けを体験しました。

型作りはデジタルでも、和紙を貼り合わせたり絵付けをするのは全て手作業。

伝統的な手法を受け継ぎながら今の技術も取り入れた鹿コロコロは、ものづくりの面でも「新しい」郷土玩具と言えそうです。

愛らしくも奥深い郷土玩具の世界に触れながら、少し工芸の未来を覗いたような気持ちになりました!

センターを出る頃には、あたりはすっかり暗くなっていました。一人ひとり感想を伺いながら、バスは再び近鉄奈良駅前に。

ものづくりの世界は普段は閉ざされていて、なかなか日常に知る機会がありません。

ですが一歩足を踏み入れると、外からはわからない熱気や迫力に満ちています。

取材の帰り道に、すっかりものや町を見る目が変わっていることもしばしば。

ツアーやこの記事でお見せできたのはほんの一部ですが、そんな工芸に触れる楽しさを、さんちはこれからも日々の読みものを通して伝えていけたらと思います。

ご参加いただいたみなさん、ご応募くださった方、ご協力いただいたメーカーさん、本当にありがとうございました!

<取材協力> *登場順

株式会社あかしや

奈良県奈良市南新町78-1

0742-33-6181

http://www.akashiya-fude.co.jp

注染工房株式会社

奈良県生駒郡斑鳩町服部1-2-26

0745-75-2522

https://chusen.co.jp/

Good Job!センター香芝

奈良県香芝市下田西2-8-1

0745-44-8229

http://goodjobcenter.com

文:尾島可奈子

当日写真:西木戸弓佳