HARIOのガラス職人、藤枝さんと宮田さんの“仕事の理由”——「好き」と「難しい」の間にあるもの

エリア

ものづくりの世界に飛び込んだ若きつくり手たちがいる。

何がきっかけで、何のために、何を求めてその道を選んだのか。そして今、何を思うのか。さまざまな分野で活躍する若手職人を訪ねる新連載。

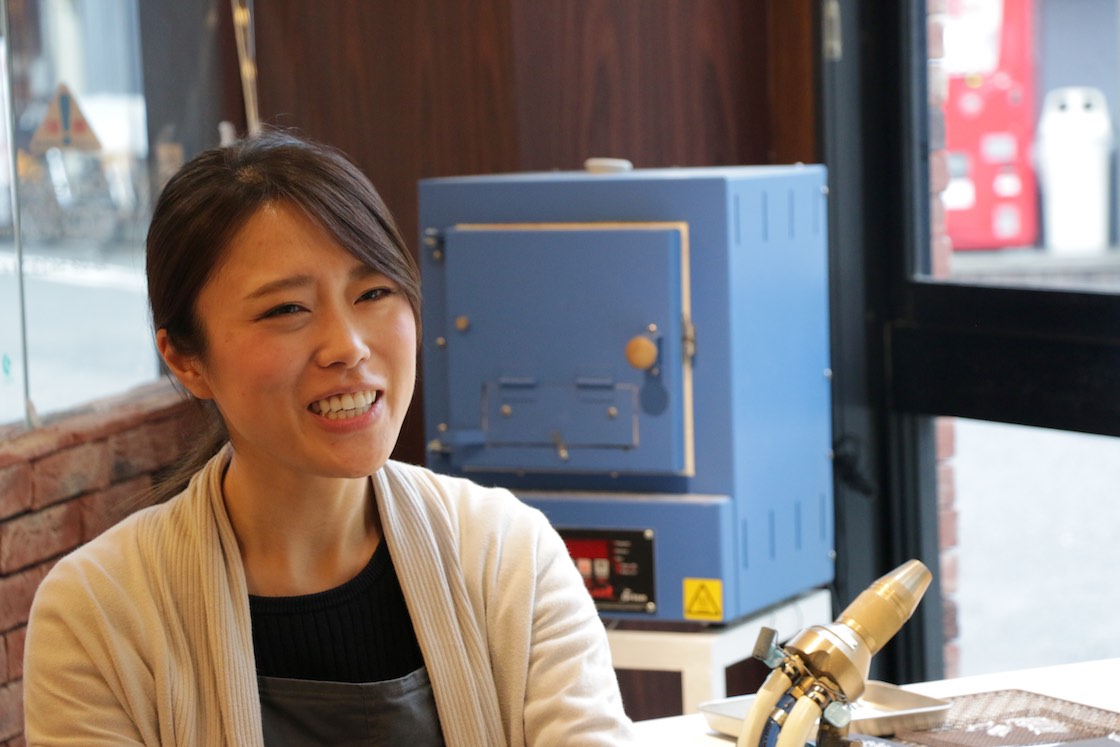

今回、取材したのはアクセサリーをつくる2人の女性ガラス職人だ。聞くと、経歴も職人になった経緯もバラバラだとか──。

訪れたのは耐熱ガラスでアクセサリーづくりを行う東京・日本橋「HARIO Lampwork Factory(ランプワークファクトリー)小伝馬店」。

「HARIO」といえばビーカーやフラスコなどの理化学器具や、コーヒードリッパーやティーポットなどの製造で名を馳せる耐熱ガラスメーカー。

そんな同社が2013年、耐熱ガラスの手加工の技術を守るためにとアクセサリーをつくる工房を立ち上げた。

繊細にして緻密。そんなガラス職人の世界に飛び込んだ2人の女性とは──。

「根っからのガラス好き」と「異業種からの転職」と

まず1人目は入社して3年目の藤枝奈々さん。

「学生の頃からこちらでアルバイトをさせてもらって、そのまま社員にしてもらいました」

そう話す藤枝さんは根っからのガラス好き。そもそもガラスに携わりたいことから、美術大学の工芸学科に進学。土を扱う陶芸や、金属素材を使用する彫金など選択肢はいくつかあったものの、迷わずガラスを専攻した。

「昔からキラキラとした素材が好きで。美術館に行ったり、いろんなアート作品を見てきたんですけど、いつも心惹かれるのはガラスでできたものでした。

ガラスは、木や砂、岩石、金属といった素材に比べてキラキラしているというか、光っているのが何とも魅力で‥‥とにかく素材としてのガラスが素敵だなとずっと思っていて‥‥すみません、私、ガラスバカなんです(笑)」

藤枝さんの「素材としてのガラスが素敵」という言葉を聞いて深く頷いていたのがもう一人のガラス職人、宮田麻衣子さん。

「私も、ガラスのツルンとした、つやっとした感じがすごく好きなんです」

そう語る宮田さんは入社2年目。実は、以前はまったく別の仕事をしていたという。

「それまでは美容系の仕事をしていました。たまたまガラス工房で吹きガラスの体験をする機会があって、グラスをつくらせてもらったんですけど、それが、すごく難しくて‥‥。

そのときにガラスという素材を扱うことの難しさを知りました。と同時に、扱うのが難しい素材であるということが、私にとってはとても新鮮で、魅力的で‥‥。それがきっかけで、この道に進むことを考えるようになったんです」

体験後、ほどなくして、10年ほど続けた仕事をきっぱりと辞め、ガラス工房主宰の講習に本格的に参加。ガラスづくりを始めたのは20代後半のことだとか。

正球から始まるガラス職人への道

経歴はそれぞれ違うものの、ガラス職人になって最初の試練になったのが“正球をつくること”。

「きれいな丸型を成形することがガラス職人としての基礎なんですけど、はじめからきれいな丸がつくれたわけではありませんでした」(藤枝さん)

「正球づくりは、今でもやっぱり難しいですね」(宮田さん)

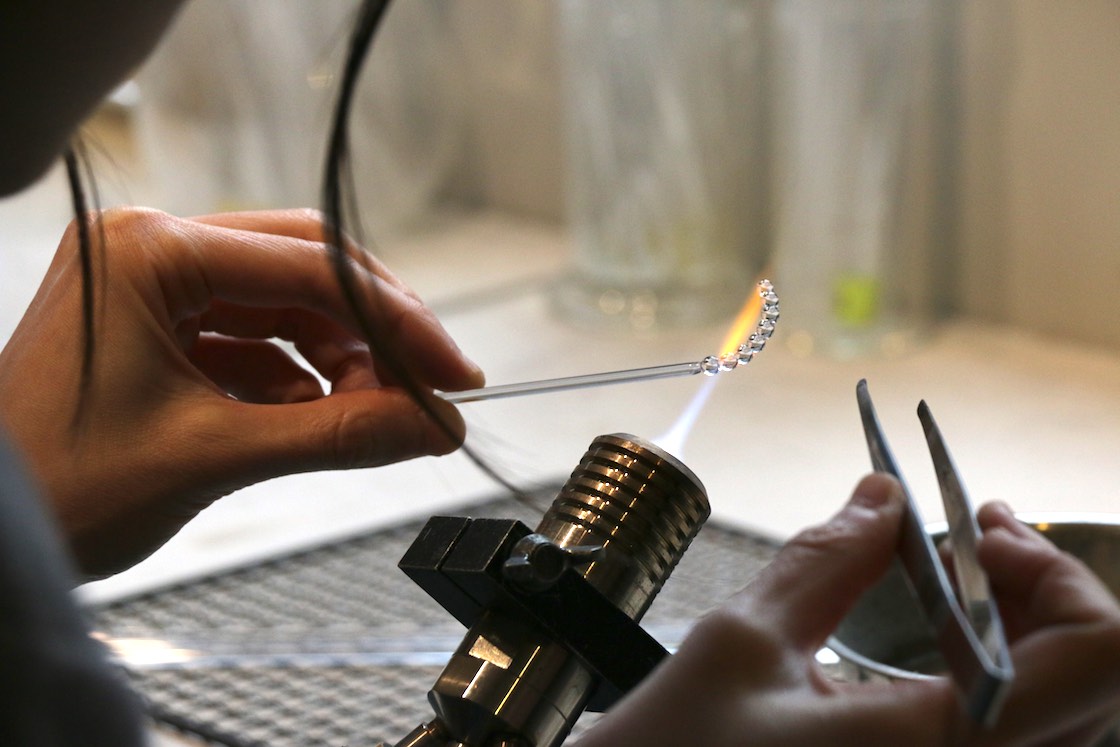

HARIOの耐熱ガラスを使ったアクセサリーづくりは、バーナーワーク(別名:ランプワーク)という成型技術によって行われている(詳しくは、ハリオのアクセサリーは使い手にも職人にも優しい。ランプワークファクトリーで知る誕生秘話をご覧ください)。

ガラスを研磨・カットするといった手法とは異なり、棒状のガラスをガスバーナーに当て、酸素の量を調節するなどしながら、粘土のように形をつくるフォーミングというやり方でさまざまな形をつくり上げていくのだが、

「火を当てることによってガラスを溶かし、同時にガラス棒を回転させながら成形していきます。適度なスピードで回転をかけないと溶けたガラスがどんどん下に落ちてしまってきれいな丸にはならないんです。

火加減やスピード、ガラスの状態、力の入れ方などポイントはいくつもありますけど、最終的には何度も繰り返しやり続けることでしか得られないのかな、と。数をこなすことで体に覚えさせるしかないんだと思います」(藤枝さん)

いくつもの正球をつなげてつくり上げる“ Water Drop”シリーズは、同店の人気商品となっている。

さらにその日、宮田さんが取り組んでいたのは新作の“ピアス シャーベット”。細かく砕いたガラスの粉(フリット)を用いる製品づくりだ。

「私はこの作業がすごく苦手で(笑)」

「ガラスでつくった本体にフリットをつけて焼くんですけど、火を当てすぎると溶けてしまうし、焼きが足りないとすぐにとれてしまうことになる。その加減が難しくて」(宮田さん)

また、プロダクトとしてのものづくりをするうえで難しいこともあるという。

「縦・横・高さなど、サイズが決められているガラスをつくることですね。大学生のときは好きなものを好きなようにつくれば良かったけど、ここではそうはいきません。

でも、それってとても大事なことで。

たとえばWater Dropシリーズの場合。丸型をつくるなら4ミリにするか、4.5ミリにするのかで見た目はまったく違うし、丸型と丸型をつなげる溶着の仕方が太いのか、細いのかによって印象はガラリと変わりますから。デザインの再現性は職人としてとても重要だと思います」(藤枝さん)

さらに、ただ繊細であればいいかというと、それははっきりいってノーである。繊細でありながらも求められるは“強度”だ。

「いくら美しくてもすぐに壊れるようではだめで。きちんと強度がなければ日常的に使っていただくことができませんから」(宮田さん)

美しく、繊細でありながら、日常使いできるものを。ガラス職人として試行錯誤を繰り返しながら、一つ一つ丁寧に手加工でつくり上げていくのだ。

手加工技術を守り、未来へつなげる

アクセサリー製作のほかにも、同社のガラス職人は手加工でなければできないことを行っているという。

たとえば「HARIO」で発売している冷酒器の「地炉利(ちろり)」。

地炉利の本体部分は工場でつくられるものの、注ぎ口のところだけは機械では難しいとか。

部品をつくるのも、本体に穴を開けるのも、穴を開けたところに部品を取り付けるのも、すべてが職人による手加工によってできているというが、職人歴3年の藤枝さん曰く、

「まだ難しくて‥‥。これをつくっているとき何度も悔しい思いをしましたね。できなくて『もうっ!』と投げそうになったことも何度か‥‥(笑)」

この注ぎ口のように、どんなに機械化が進んだとしても、人間の手でしか生み出せない部分があるという。逆に言うと、手でつくれないものは機械に落とし込むことができないそうだ。

だからこそ、手加工は絶やしてはならない大事な技術なのである。

同社でガラス職人になるということは、そうした歴史を守ること。伝統の技術を未来に紡ぐことにもつながるのだ。

「不安はない?」──その答えは‥‥

最後に二人に聞いてみた。「これから先、ガラス職人として進むにあたって不安みたいなものはありませんか?」

すると二人は顔を見合わせて‥‥

「不安ですか?」

「あるかな?」

「どうだろう‥‥」

「別にないかな‥‥」

「うん、とくにないよね」という答え。

藤枝さんは言う。

「もちろん、まだまだできないことはたくさんあって、それはそれで不安ですけど。でも、できないって言っちゃうとそこまでですよね。

それに、できることが増えていけば不安は自然と取り除けると思うので、なるべく挑戦し続けることが大切なのかなと思います」

続いて宮田さんも。

「私はまだまだ職人歴は短いし、できるものは限られていますから、とにかくは目の前のことを一つ一つクリアしていければな、と思います」

そして今日もまた。

彼女たちはガラスに向き合い続ける。

<取材協力>

HARIO Lampwork Factory 小伝馬町店

東京都中央区日本橋大伝馬町2-10

TEL:03-5623-2143

https://www.hario-lwf.com/

文:葛山あかね

写真:尾島可奈子