三十の手習い 「茶道編」五、体の中にあるもの

こんにちは。さんち編集部の尾島可奈子です。

着物の着方も、お抹茶のいただき方も、知っておきたいと思いつつ、中々機会が無い。過去に1、2度行った体験教室で習ったことは、半年後にはすっかり忘れてしまっていたり。そんなひ弱な志を改めるべく、様々な習い事の体験を綴る記事、題して「三十の手習い」を企画しました。第一弾は茶道編です。30歳にして初めて知る、改めて知る日本文化の面白さを、習いたての感動そのままにお届けします。

◇鬼の念仏

2月某日。

今日も神楽坂のとあるお茶室に、日没を過ぎて続々と人が集まります。木村宗慎先生による茶道教室5回目。お茶室に入ると、まず床の間の飾りを拝見するのが習慣になってきました。

「床に掛けた軸は『大津絵』というものです。昔の漫画・イラストのようなものです。鉢鐘を叩きながら念仏を唱えるお坊さんが、鬼の姿で描かれている。鬼なのに聖(ひじり)。可笑しいでしょう。昔の人の洒落っ気です。お坊さんは功徳を説いて回って、お寺を建てるための募金活動をしているところですが、庶民からすれば『お坊さんが来たらお金が要る』という非常にシビアな風刺も込められているようです」

傍らには魔除けの柊。節分の取り合わせです。

「節分にちなんで大津絵の鬼を見てもらいました。この絵を見ると、いつも思うことがあります。日常のマナーに関しての大事なヒントです。

例えばある人のことを評して『ものすごい大酒飲みだけどよく働くからね』というとこれはポジティブキャンペーン。一方で『よく働くけど、あのひと大酒飲みだよね』と口にするのはネガティブキャンペーンになってしまう。同じことを言っているのに話す順序で意味が変わってくる。そのことをよく考えておかないといけません。人の話をするときはまず、ポジティブキャンペーンになるような会話の仕方をしておく方が幸せですよね。逆にネガティブにはる時は、よほどの覚悟がなければ、ということです。この『鬼の念仏』を掛けると、いつもそんなことを思います」

掛け軸のそばに、もうひとつ不思議な飾りものが。これは一体なんでしょうか。

「これは香枕(こうまくら)。昔のひとが、髪にお香の香りを焚きしめるために用いた枕です。お正月や、旧暦で1年の節目である節分の夜に、いい夢を見ることが出来ますようにと宝船の絵を枕元におく習慣があります。ただの枕では、座敷の飾りにはなりません。ただ、こうした優雅な香枕であれば話は別。節分の取り合わせに、ちょっとした遊び心です」

一番上の白い奉書が、日本で最古という版木で刷られた宝船。京都の五條天神社というお宮さんに伝えられているものだそうです。

「今年の節分に五條天神社のおさがりをいただいたものです。豪華な絵ではなく、小さな船に稲穂がひと束乗っているだけのものですが、日本は豊芦原瑞穂(とよあしはらのみずほ)の国。シンプルな意匠に、稲穂の実りで支えられてきた日本人の、いっそ切実な祈りが込められているように思います」

◇手が切れそうな道具に触れる

「今日のお稽古でお話ししたいのは、なぜ茶の湯のような文化があるのか、ということの一端です。先日の稽古で刀を見せたのは、何を手にしても、抜き身の真剣を持ったときの恐れと怯えをわすれないように…ということを、実感として理解していただきたかったからでした。『手が切れる』というもののほめ方の話もしましたが、今日はその話をさらに進めていきたいと思います」

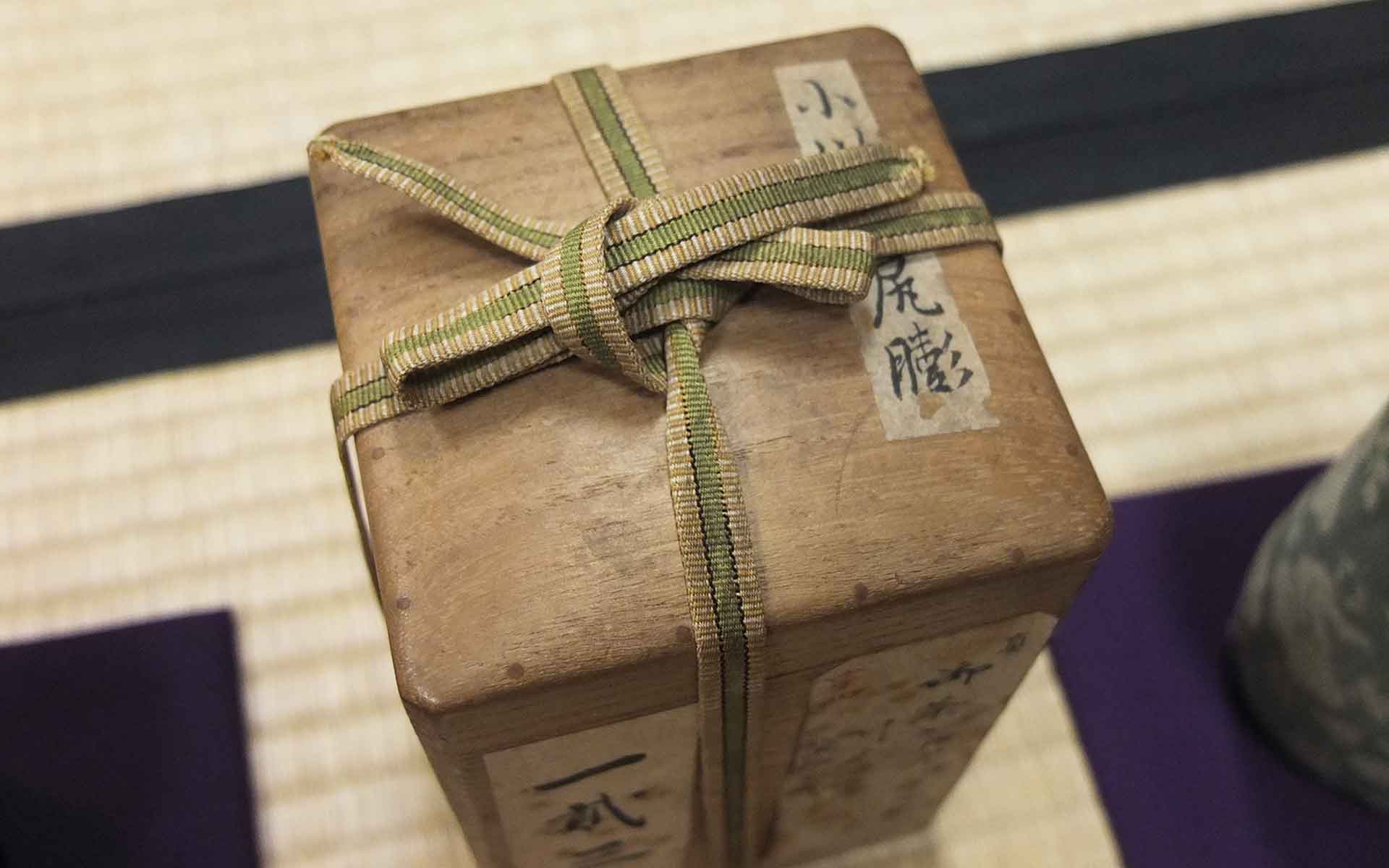

そうして大事そうに幾つかの包みを取り出されました。

「茶の湯にお点前などの“型”は、なくたっていい。かつてそう言ってきたこともあります。お茶一服なんて、すぐに点てられます。別に煩雑な所作は必要ない。一見合理ですが、あまりに短絡的で、誤りです。今はそうは思いません。やはり、お点前は、ていねいに茶碗ひとつを扱う所作はあってもいい。道具を大切に扱うことが、ひとつ一つの所作をていねいに行うことが、それを手にとってお茶を飲む人を大事にするということにつながるからです」

ゆっくりと一つひとつ、包みがほどかれていきます。

「海外の美術館へ行くと、コレクションはそのモノだけが、いわば裸にして置いてあります。額縁などの例外を除けば、保管するためのケースは展示の対象、美術作品の一部とは見なされていません。海外の某有名美術館で、付属品は、箱も袋も全部捨てられて、茶入本体だけが寒々しく飾られていた、という笑えない話があります。ところが日本では道具を、とくに茶の湯の道具はものだけでなく、入れ物である箱や、袋といった付属する品々にも重きをおいて、守り伝えてきました。

中身より、箱、つまり立派にみせる権威づけが大切にされている、と茶の道具が批判されるときの理由に真っ先にあげられる点ですね。でも、ただ批判するだけの人は、ことの本質をわかっていない。箱や、付属品、添えられた小さな紙切れの一片までも大切にする行為には、お茶になぜ点前や型があるのか、という問いかけにも似た答えが、あります」

「これは近衛予楽院(このえよらくいん)という、お茶が好きな江戸時代のお公家さんが所有していたものです。舶来ものの裂地なども好んだ人で、ヨーロッパの裂(きれ)を使った華やかな表具(さまざまな布・紙を組み合わせて、掛け軸を仕立て上げること)などでも有名な人ですね。

この茶入の挽家(ひきや:茶入を保管するための筒状のうつわ)の袋も『N』のアルファベットが文様に織り出された裂を使っています。近衛与楽院という人のハイカラ心がよくわかりますよね。古びきって、開けるたびにもろもろになってしまうので、茶入を取り出すのも数年ぶりです」

「茶入れの蓋は表が象牙で裏には金箔があしらわれています。これは象牙も金も、毒に反応して色が変わると信じられたためと言われます。一方で、金も象牙も最高級の素材です。位のある人が飲む最高のお茶を大事に扱わんがために、蓋の素材も最高のものを、ということが、まず先にあるのではと思います」

もうひとつ別の茶入の箱も、解かれていきます。息をするのも忘れるほどそうっとそうっと茶入れを手に取り、拝見します。

「こちらは古田織部好みと言われる、瀬戸焼の茶入です。ふたつ添えられた仕覆(しふく。袋のこと)のうち、ひとつを見て下さい。辛うじて姿をとどめているだけのボロボロの状態です。それでもこの袋を捨てたりはしない。小さな茶入が、長い時間どれほど大切にされてきたかを物語る、モノ言わぬ証人です」

「こうして見せられたら、絶対に大事にするでしょう。乱暴に扱わないでしょう。もう補修もできない。あとちょっとひどくなったら紙に裏打ちして貼るしかできなくなります。捨てないんです。こうなっても。『手が切れそうな』というのは、シャープで美しい、というだけのことではありません。手が触れるのも怖い…ものを大事にする素直で敬虔な気持ちを表現した言葉です。そうした謙虚さで、かつてこれを愛した人の思いを受け取り大事にして、使い、更に次の世代に伝えていく。

ちっぽけな、布切れ1枚のあつかいに宿る日本人の美意識を、所作や立ち居振る舞いで表すのがお茶ではないかと思うんです。

自分なりに大事にしています、は無意味です。一人称の小さな世界観では、理解できない大きな日本人の知恵です。ものを大切にしていることが自他ともに伝わるようにする。その厳しさが、ひとつの道具を大事に受け継いできた人々の思いを受け取り、あとの時代につなぐということになるはずです。

商品の包装も同じです。中身勝負で外装は関係ない、ということではないんですよ。 外包みの仕立てがおしゃれでかっこいいと、開けるのがもったいないと思います。その結果、中身までも大事にしようと思うものです。もちろん見せかけ倒れでは、元も子もないでしょうが。ただ、時に、中身よりも、包みに込められた想いの方が大切なこともあるのでは」

誰かに贈りものをするときのことを思いました。包装紙にシワが寄っていないか、折れたりしていないか、ラッピングにも心を配ります。また自分が何かをもらうときにも、美しく包装されたものには相手の心遣いを感じて嬉しくなります。

「こうした付属品は、茶会自体には直接関係のないものです。本来は全てバックヤードの水屋、もしくは出し入れするときしか見えないものです。求められれば、一部をお客の前で披露することはありますが、全部をあからさまにすることはありません。そんな振る舞いは野暮の骨頂です。過剰包装の極致だと言われそうでも、道具を大事にする想いの現れがここにあると思うので、今日はお見せしました。

考えてみれば、茶の湯がもてはやされた当時は、打ち続く戦乱で、大事なものを箱に入れて必死になって抱えて逃げて、命をつなぐという時代でした。そういうことを繰り返し面倒くさがらずにする、いえ、せざるをえない切実な環境だったんだろうと思うんです。そう思ってみるとこう箱がいっぱいあるのも、悪くはない。これだけ幾重にも包まれて箱にしまわれているということだけ、どうぞ知っておいてください」

再び一つひとつ、ゆっくりと仕舞われていきます。

「茶の湯はものを扱う文化なんです。それもていねいに大事に、熱心に扱う。それは当たり前のことなのかもしれません。往々にして道具ひとつの方が人間より長生きなのですから」