世界でここだけ。唯一の技術で染められる、星の布

エリア

こんにちは。さんち編集部の杉浦葉子です。

日本でつくられている、さまざまな布。染めや織りなどの手法で歴史を刻んできた布にはそれぞれ、その産地の風土や文化からうまれた物語があります。

「日本の布ぬの」をコンセプトとするテキスタイルブランド「遊 中川」が日本の産地と一緒につくった布ぬのをご紹介する連載「産地のテキスタイル」。今回はどんな布でしょうか。

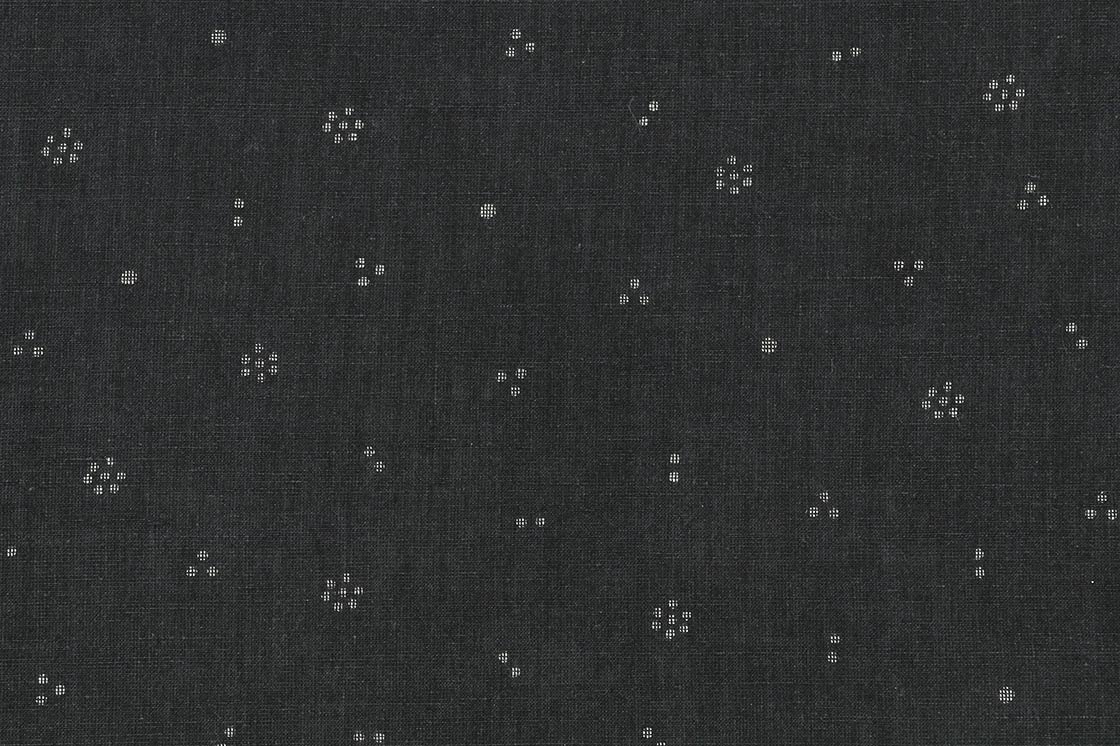

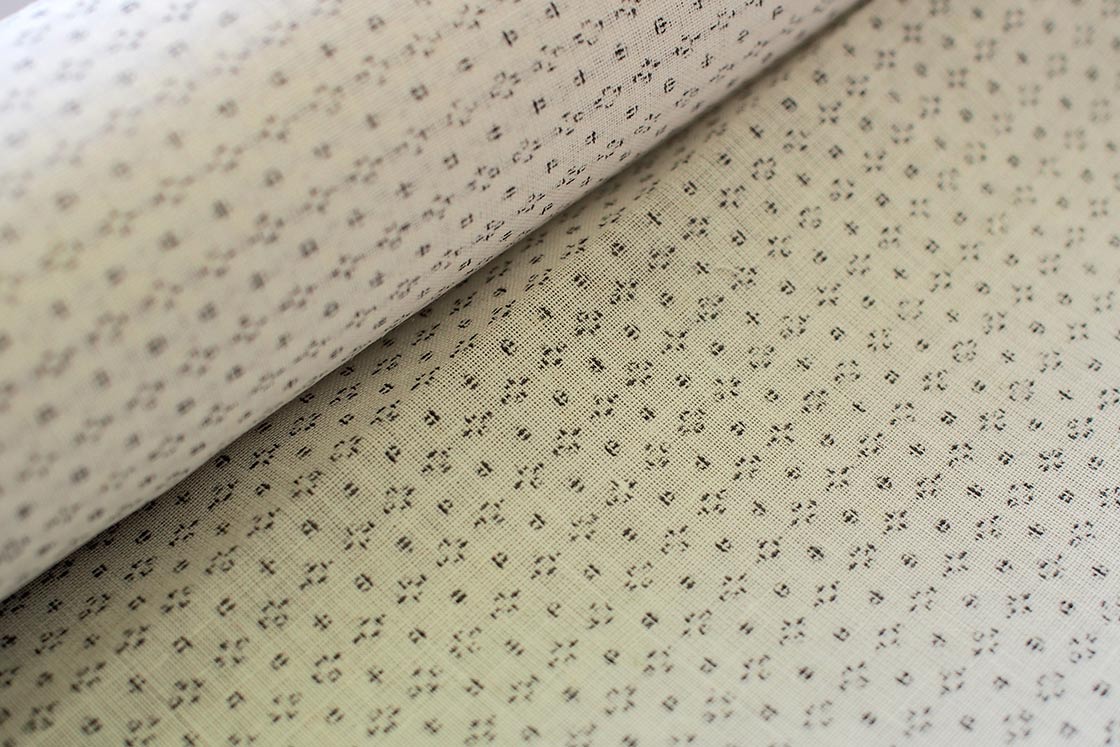

新潟の美しい星空をイメージしたテキスタイル「星紋」

新潟の夜空の星の美しさは、松尾芭蕉や川端康成の作品にも描写されるほど。その澄んだ夜空が夏の星座に変わるころには天の川が水面にうつりこみ、あたり一面が星で満たされるといいます。この濃紺の夜空に浮かぶ星をイメージしてデザインしたテキスタイル「星紋(ほしもん)」。この布は、新潟・見附で受け継がれてきた貴重な技術でつくられています。

世界で唯一、新潟・見附の職人だけが手がける「マンガン染」

手間がかかりどうしても高価になってしまう「織り絣」に対して、気軽に絣模様が楽しめる「染め絣」として、大正初期に新潟・見附で誕生した技法「マンガン染め」。気軽にとはいえ、大正時代からの手法とあってやはり手作業は欠かせません。

大正4年、見附でいちばん大きな織元であった矢島丑松(やじま・うしまつ)がマンガンを染色に利用して発明したという「マンガン染め」。白絣(白地に紺や黒)を中心に夏の着物に用いられ、昭和30年代まで新潟・見附を中心に、浜松、近江のあたりでも生産が行われていました。この「マンガン染めの白絣」は見附の特産品として人気を集め、大正9年には見附の綿織物の生産量1位に。昭和初期まで大流行したといいます。

現在、「マンガン染め」を手がけるのはなんと世界で唯一、見附の「株式会社クロスリード」1軒のみ。こちらの工場を訪ねました。

糸染めから織りあがりまで3ヶ月以上、職人の感覚技

お話を伺ったのは、代表の佐藤秀男(さとう・ひでお)さん。「マンガンというのは、鉱物。これを使って染めるのには、職人の感覚がとても大切なんです」と、佐藤さん。そもそも、マンガン染めとはどういうものなんでしょう。その工程を見せていただきました。

マンガン染めは、まず糸染めからスタート。マンガンを溶かした水溶液に、かせにした糸を浸け込み、酸化させることで発色。糸が濃い茶色に染まります。

じつはこの作業、1かせ1かせ職人さんの手によって染められています。空気に触れることで発色するため、ムラにならないように絞りながら、満遍なく手繰るのです。季節によっても反応の速度が違い、その日のお天気にも左右されるこの作業は、職人さんの感覚頼りなのだとか。しかも、手作業ながら1度に200〜300かせも染めるとあって、相当な力仕事です。

ではここで、マンガン染めの原理について。

この茶色の糸は、このあと中和剤をかけると、マンガンの色が抜けて白くなるんです。普通に染めた糸と、マンガン染めの糸を使って布を織り上げ、中和剤をかけると、マンガン染めの糸だけが白い糸にもどり、普通の染め糸はそのまま色が残るということです。

この原理で、布にどれだけマンガン染めの糸を織り込むかや、中和剤でどんな柄を描くかを考えて、布をデザインします。クロスリードの敷地内には、布を織る工場も。糸染め、織り、加工まで一貫して製造手がけられ、なんでもできるというその技術の幅には驚きです。

織り上がった生地に型を使って中和剤をつけると、マンガン染めの糸色が変化して柄が浮き出てきます。柄の細かさや生地の厚さによって、都度、中和剤の液体の硬さを調整しなくてはいけないそう。この調整は完全に職人の感覚。湿度や温度を肌に感じながら、経験値での勝負です。

このあとは、中和剤の力で徐々にマンガン染めの糸の色が変化していくのですが、その時、布におがくずをまぶします。おがくずが布の間に空気を含ませ、その空気が糸色の変化を促進させるのです。また、布の移染も防いでくれます。

このあとは、布を水洗いし、加工整理して生地が完成。生地に無駄なテンションをかけないように、こちらでは桜の木材をつかった乾燥機を使っているのだそう。生地に触れる部分が木で、まるで赤ちゃんを抱くように生地をやさしく扱いながら乾かすと、風合いのよい生地に仕上がるのだそうです。

今やこの「マンガン染め」を行っているのは、全世界の中で新潟のこの工場だけ。「もう、ここだけになってしまったから、何としてでも残したいけれど、職人の感覚に頼る仕事ばかり。人がいないと続けられない」と、職人の高齢化を懸念している佐藤さん。「これまで、みんなでたくさん失敗もしてきました。失敗の数だけ、いろいろなものが作れるようになったと思ってます。これから、若い人が来てくれるといいんだけどね」。

大正時代には画期的な技術だったものの、平成の現代ではとても手のかかるものづくりとなった「マンガン染め」。貴重な布になりました。変わりゆく時代の中で、変わらずにつくりつづけていくことは容易ではありません。だからこそ、いまこの日本に残る、さまざまな布ぬののことを伝えていきたいなと思います。

「星紋」のテキスタイルシリーズ

今回「遊 中川」がつくった、「星紋」のテキスタイルシリーズをご紹介します。新潟の美しい星空やものづくりの背景を思い浮かべて、身にまとってみてください。

<掲載商品>

「星紋」シリーズ(遊 中川)

遊 中川の各店舗でもご購入いただけます

(在庫状況はお問い合わせください)

<取材協力>

株式会社 クロスリード

文・写真:杉浦葉子