信楽「油日神社」プロの楽しみ方。アプローチから美しい名建築の魅力

エリア

こんにちは。ABOUTの佛願 (ぶつがん) と申します。

ABOUTはインテリアデザインを基軸に、建築、会場構成、プロダクトデザインなど空間のデザインを手がけています。

この連載「アノニマスな建築探訪」では、

「風土的」

「無名の」

「自然発生的」

「土着的」

「田園的」

という5つのキーワードから構成されている建築をご紹介していきます。

文章を書くことを最も苦手とする僕が、どうしてこんな大役を引き受けてしまったんだろうと始めは後悔の念に駆られましたが、引き受けってしまったからには全力で楽しむ!がモットー。

今日はまず、ここ最近で一番現場に足を運んでいる滋賀信楽の近くにある、油日神社 (あぶらひじんじゃ) を紹介しようと思います。

──────────────────────────

信楽の里近くの油日神社へ

油日神社は滋賀県甲賀市甲賀町油日に鎮座する神社で、油日大神 (あぶらひおおみかみ) を主祭神とし、武士の勝軍神として崇敬を受け、また、社名から油の火の神としても信仰されている。

かの白洲正子も「かくれ里」や「近江山河抄」の随筆のために幾度となく訪れたという。

交通手段は車をお勧めするが、電車だとJR草津線油日駅から徒歩30分ほど。

僕の経験上、名建築とされるものの多くはかなり不便な場所にあることが多く、それはそこにたどり着くまでの過程も含めて、計画されているのではないかと思うほどである。まず目を引くのがアプローチの灯篭。

何十本もある灯篭に沿って歩いていくと、楼門 (ろうもん) が見えてくる。

この楼門の及び回廊の造りが油日神社の意匠の要である。南北に本殿・拝殿・楼門が一直線に並び、楼門の左右から回廊がぐるっと拝殿・本殿を取り囲むように構成されている。

普通なら塀や生垣のようなもので大切なものは囲いそうなものだが、ここはそうではない。中央にできた広場的空間に身を置くと、周りの山や木々の声が聞こえてくるようなそんな不思議な空間になっている。

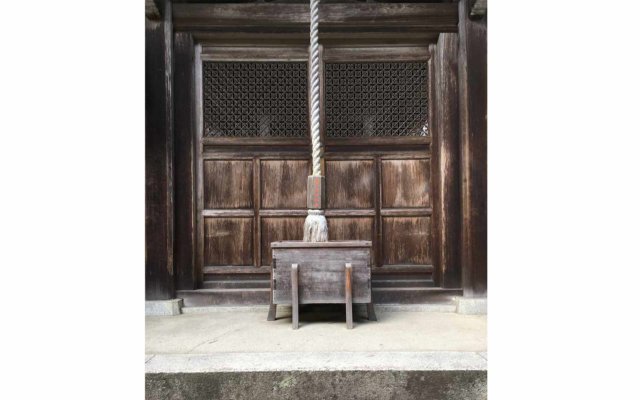

それは重厚な「楼門~軽い拝殿~山」と一体となった本殿という南北の軸線と、「山~回廊~広場~回廊~山」という東西の軸線のリズムの計画の妙なのかもしれない。「楼門~回廊~拝殿~社殿」と奥に行くに従って意匠の密度が高まっていき、西日に照らされた社殿の菱格子 (ひしごうし) の細やかな陰影は本当に美しかった。

ここからは興味がある方は少ないかもしれないが、ディテールの説明を。

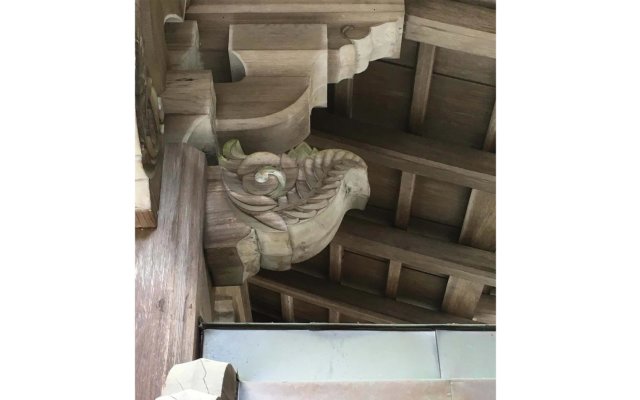

楼門は3間1戸 (間口が三間で中央に戸口とした門のこと) で、屋根は入母屋檜皮葺 (いりもやづくりひわだぶき) 、柱は丸柱径尺 (まるばしらけいしゃく) で自然石の上に立つ。東西面及び桁行 (けたゆき) 中央両端に地覆 (ぢふく) 、腰貫 (こしぬき) 、内法貫 (うちのりぬき) を通し、半柄 (はんほぞ) 打抜、頭貫 (かしらぬき) は各隅組合せ木鼻付 (きはなつき) 、嵌板 (はめいた) 四方小穴入という造りである。

回廊は一重切妻 (ひとえきりづま) 、檜皮葺 (ひわだぶき) 、正面は東西とも4間、奥行は東6間、西7間で共に拭板張 (ぬぐいいたばり) 、北端1間は土間になっており馬を繋ぐ空間である。東が西より1間短いのは地山が迫ってきているためである。

拝殿は桁行19尺7寸5分、梁間 (はりま) 19尺5寸で、いずれも3間。正面背面に妻を見せた入母屋檜皮葺で、両面ともに唐破風 (からはふ) をつけている。

軒の出は柱芯より茅負下端 (かやおいしたば) まで6尺7寸6分5厘とかなり深いのだが、床高が高いので印象は軽いままである。また格子戸のみで仕切られるのみである。

本殿は三間社流造 (さんげんしゃながれづくり) 、檜皮葺。身舎 (もや) 平面は外陣・内陣・内々陣の3間に区画され、手前から奥へ順次高い拭板張。外陣は正面、側面とも小振りな菱格子 (ひしごうし) の引違い戸で非常に繊細な造りとなっている。

実はこの地に初めて訪れたのは大学3年から4年になる春休みの時である。日本の現代建築をしらみつぶしのように見ていた頃に、バイト先の建築家・吉井歳晴さんが、油日神社の資料をおもむろに渡してくれた。

「現代建築ばっかり見てちゃダメだよ」と言わんばかりに。目先の派手さはないが、脈々と受け継がれた何かを感じた。

約10年経って改めてこの場を訪れて感じた感想は、「気持ちがいい空間だな」である。

恐らく見方が変わっているだろうと行く前は期待していたのだが、そんな気負いはどこかに飛んで行き、残ったのは「気持ちがいい」という感覚だけであった。

甲賀歴史民族史料館も見学

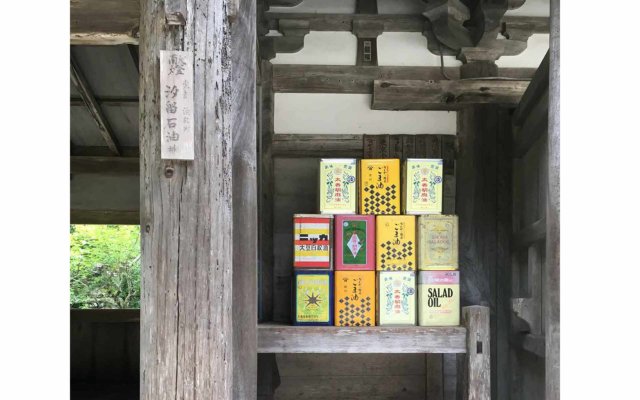

神社の横には甲賀歴史民族史料館があり、事前に予約しておけば中を案内していただける。

中に展示されているのは甲賀の歴史的な資料と、油日神社に縁のある本殿の棟板や獅子舞、能面などである。

楼門回廊で囲まれた広場で、獅子舞や能を鑑賞していたのが目に浮かんだ。毎年5月1日に行われる油日祭。ハレの空間を次は体験したくて仕方がない。

建築だけを見にくというのはなかなかハードル高いがご安心あれ。この地は信楽も伊賀も車であれは20分ほどでどちらでも行ける。皆さんもぜひ足を運んでいただきたい。

──────────────────────────

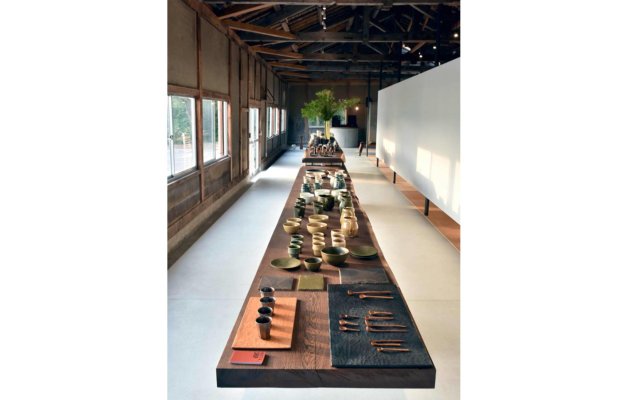

そして、最後に信楽に来たらぜひ行っていただきたいお店を1軒ご紹介します。2017年7月8日にオープンした『NOTA SHOP』。

甲賀歴史民族史料館滋賀県甲賀市信楽町勅旨 (ちょくし) にある信楽の陶器の工場をリノベーションしたという、約500坪の広々とした建物。甲賀歴史民族史料館中には窯や、作業場、フォトスタジオに事務スペース、それに店舗が入っている。

信楽という場所でオーナーの加藤夫妻がこれから何を提案してくれるのかが非常に楽しみです。

<取材協力>

油日神社

滋賀県甲賀市甲賀町油日1042

0748-88-2106

http://www.aburahijinjya.jp

佛願 忠洋 ぶつがん ただひろ 空間デザイナー/ABOUT

1982年 大阪府生まれ。

ABOUTは前置詞で、関係や周囲、身の回りを表し、

副詞では、おおよそ、ほとんど、ほぼ、など余白を残した意味である。

私は関係性と余白のあり方を大切に、モノ創りを生業として、毎日ABOUTに生きています。

文・写真:佛願忠洋

*こちらは、2017年7月22日の記事を再編集して公開しました。