【家しごとのてならい】味噌を仕込む

毎日の家しごと。それなりに何とかできるようになり、だいたいは心得たつもりだけれど、意外と基本が疎かだったり、何となく自己流にしていたりするものってありませんか?

そのままで不都合はないものの、年齢を重ねてきたからこそ、改めて基本やコツを学んでみたい。頭の片隅にはうっすら、そんな思いがありました。

この連載では、大人になった今こそ気になる“家しごとのいろは”を、中川政七商店の編集スタッフがその道の職人さんたちに、習いに伺います。

とはいえ、難しいことはなかなか覚えられないし、続きません。肩ひじ張らず、構えずに、軽やかに暮らしを楽しむための、ちょっとした術を皆さんにお届けできたらと思います。

今回のテーマは「味噌を仕込む」。佐賀 丸秀醤油株式会社 代表取締役の秀島健介さんを講師に迎え、編集チームの白石が習いました。

今回の講師:丸秀醤油株式会社 代表取締役 秀島健介さん

1901年創業の老舗蔵、佐賀「丸秀醤油」の六代目。東京の大学で醸造技術を学び2017年に家業を継承。味噌や醤油づくりに欠かせない麹に魅せられ、その可能性を探る「麹ユニバース」などの取り組みも行っている。

https://shizen1.com/

味噌の基本

1,000年以上も昔から日本の食卓にあったとされる伝統食品「味噌」。味噌汁はもちろん、その他の汁物や炒め物、煮物など、さまざまな料理の調味料として活躍し、私たちの食生活を支えてくれています。

今回のテーマは、そんな「味噌」を自分で仕込むこと。

どこでも簡単に入手できることもあり、必要に迫られなかったということ、自家製となると途端にハードルが上がる感覚を持っていたこともあって、これまで、自宅で味噌を仕込んだことは一度もありません。

でも、実は一昔前には、自宅で味噌を仕込むことが今よりもずっと当たり前な時代がありました。自分のしたことを謙遜する際に使う「手前味噌」という言葉がありますが、これは、自家製の味噌の味わいを自慢する時に使われたのが語源になっています。それほど、どの家でも自家製の味噌が作られていたのだそうです。

であれば、自分にもきっとできるはず。と意気込んで、自家製味噌を作る際に押さえておきたいポイントや心構えを伺ってきました。

味噌の種類:最初のおすすめは「米味噌」

最初に聞いたのは、味噌の種類について。

秀島さん:

「作り手の目線としては、まず素材で味噌を分類します。米麹と大豆で作れば『米味噌』、麦麹と大豆で作れば『麦味噌』、大豆自体に麹菌をつけた豆麹で作れば『豆味噌』。それらを組み合わせたものが、いわゆる『合わせ味噌』で、組み合わせ方は地域によってさまざまです」

なんとなく、白や赤といった色で分かれるイメージを持っていましたが、それは材料ではなく工程の違いで作られるものなのだとか。

同じ米味噌でも、大豆と米麹の分量比や、大豆の下処理の違い、どれくらいの期間発酵させるかなどの諸条件で仕上がりの色は変わってくるそう。

基本的に大豆、塩、そして麹を混ぜて発酵させることで作られる味噌。非常にシンプルな材料ですが、同じ組み合わせでも、味や色味の仕上がりは千差万別。さらに、豆麹や麦麹など麹菌の選択肢も考えると、バリエーションはまさに無限です。

「ハマってしまうと本当にキリがない、“沼”ですね(笑)。逆に言えば、初めから自分の好みの味や風合いを追求するのは大変です。おおまかな基準を作るという気持ちで、まずは気軽に作ってみてもらえればいいのかなと。最初は米味噌がおススメです」

近くの酒屋さんやスーパーなど、米麹が入手しやすいこともあって、最初は米味噌がおススメとのこと。一度作ってみて、自分の好みや料理との相性などを確認しつつ、だんだんと調整していくのが良さそうです。

仕込みの時期と発酵期間

「味噌は基本的に冬に仕込みます。寒い時期は雑菌が繁殖しにくく、いい状態で発酵させることができるからです」

と秀島さんが仰るように、毎年12月〜2月頃が味噌の仕込みに最適な時期となります。

仕込んだ味噌は、一定期間おいて熟成させることで美味しい食べ頃の状態に。そうなるまでに、どのくらいの時間が必要なのでしょうか。

「今回の米味噌であれば、おおよそ3ヵ月程が目安です。

風通しが良くて直射日光が当たらないところに置いて熟成させてください。徐々に発酵が進み、その過程で大豆に含まれるたんぱく質が分解されて旨味成分になっていきます。

仕込み終わったら特にやることはありません。時々様子を見てあげて、茶色い、味噌らしい色になってきたあたりで味見をしてみる。良い塩梅だと思ったら、そこからは冷蔵保存に切り替えます」

冷蔵保存に切り替えることで、菌の活動が抑えられるので、それ以上味が変化しないようになるのだとか。菌は死んでしまったわけではないので、常温に戻すとまた発酵が進みます。

「一定期間熟成が進むと、今度は乳酸菌が増えて段々と酸味が強くなっていきます。

熟成させ過ぎた場合、味噌の味を元に戻すことは難しいのですが、焦らなくても大丈夫です。

そのままでは酸味が強かったりしょっぱすぎたりする時も、たとえば炒め物などの隠し味にはその方が美味しい場合もあります。または、他のお味噌とブレンドしてみるのもおススメです。

味噌は、原料が違うもの同士や産地が違うもの同士を混ぜても凄く美味しくなる。なので、そんなに神経質にならず、おおらかな気持ちで仕込んでほしいなと思います」

分量と工程

仕込み方の実践に入る前に、自家製の米味噌を作る際の基本的な分量と工程、保存方法などを教えていただきました。

「基本の米味噌を作る上で必要な材料は、大豆、塩、米麹の3つです。分量は、ざっくり塩1に対して、大豆2、米麹4くらいを目安にしてください*」

※大豆は茹でる前の重さ

※今回用意した材料は、塩220g/大豆450g/米麹800g

ちなみに、“麹”自体を自分で作るという選択肢もありますが、少し難易度も上がるため、今回は米麹をどこかで入手する前提で作り方を伺っています。

<工程>

①大豆を下茹でする

……乾燥した大豆を一晩水にさらしてから、3~4時間ほど茹でる(圧力鍋であれば、30分ほど)

②塩と米麹を混ぜ合わせる

……ビニール袋などに塩と麹を入れて振り、しっかり混ぜ合わせる

③大豆をつぶす

……人肌まで冷ました大豆を別のビニール袋などに入れて、手で押しながらつぶしていく

※すり鉢やマッシャー、麺棒などを用いてもOK

④大豆と塩、米麹を混ぜ合わせる

……③の袋に②の塩と米麹を投入し、ペースト状になるまでしっかりとこねて混ぜ合わせる

⑤容器に味噌を詰める

……混ぜ合わせた味噌を手に取り、直径5cmくらいの団子を作る。それを容器の隅に押し付けるようにして詰めていく。空気に触れる面積が小さくなるように、最後は平らにならしておく

⑥蓋をして保存

……カビを防ぐため、表面に塩を薄く引き、ラップ等で覆った後、蓋をして熟成を待つ

味噌仕込み、実践!

いよいよ、実際に味噌を仕込んでいきます。

今回は、大豆の下茹でが既に済んでいるので、塩と麹を混ぜるところからスタートです。

「イメージとしては、米麹の一粒一粒に対して、塩でコーティングしている状態を作ります。塩がついていないと腐りやすく、カビが生えやすかったり、酸っぱくなったりしやすいので。

米麹がだまになっていたりするので、ほぐしてあげながら混ぜてください」

とにかく、味噌の大敵はカビなので、まんべんなく塩と麹が混ざることが重要になってきます。ビニール袋が無い場合、大きめのボウルなどを使っても大丈夫です。

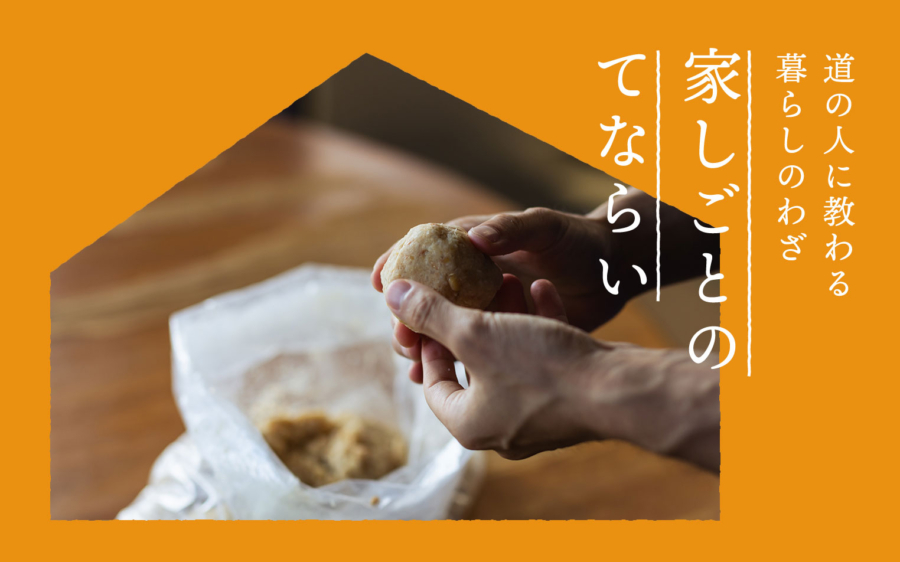

続いて、大豆をつぶす工程。下茹でした大豆を別のビニール袋に入れて封をし、粒が残らないように押しつぶしていきます。

熱い状態の方がつぶしやすいので、下茹でした状態の大豆を購入して使う場合も、軽く茹で直して温めてあげると良さそうです。

時おり、袋をひっくり返しながら、黙々とつぶしていきます。何度押してもスルッと逃げるしぶとい大豆がいたりして、かなり体力を消費しました。ただ、プチプチをつぶしている時のような高揚感があって、無性に楽しい、不思議な感覚でした。

「大変な作業ですが、素材の温度を肌で感じながらつぶしていくのは、貴重な経験にもなります。弊社でワークショップを実施した際も、子ども達が一番楽しんでやってくれる工程です。

ご家庭でやる場合は足で踏んだりしてもいいですし、麺棒、すり鉢、マッシャーなどを使うのも問題ありません。とにかく、粒がなくなるまで頑張ってつぶしてください」

粒を無くすのであれば、フードプロセッサーを使うという手もあります。ただ、秀島さんの経験上、細かくきざまれ過ぎて滑らかさが失われる気がするとのこと。やはり地道につぶすのがおススメです。

大豆をつぶし終わったら、最初に混ぜ合わせた米麹と塩を大豆の袋に投入。そして、全体が均一になるまでひたすら揉み合わせていきます。

最初は米麹だけの部分がパン粉に似たパサパサの触り心地。だんだん大豆が混ざっていくと、お味噌っぽく、塊になってきます。この時、大豆だけの部分が残ってしまうと、カビが生えやすくなるので、できる限り均一にすることが大切。先ほどの工程に続いて、中々の力仕事です。

「ちなみに、我々が実際に蔵で作る際は、一個の桶に800キロくらいの味噌を仕込みます。800キロを一度に混ぜるとばらつきが出てしまうので、20キロくらいずつ、40回に分けて仕込んでいます。

ただ、ご家庭ではそこまで神経質にならなくても大丈夫です。ばらつきもひとつの魅力ですし、もしカビが生えるとしても、空気に触れている表面から生えるので、その部分だけ削り取ってしまえば特に問題ありません」

ひたすら無心で混ぜ続けること10分。良い感じに混ざってきました。

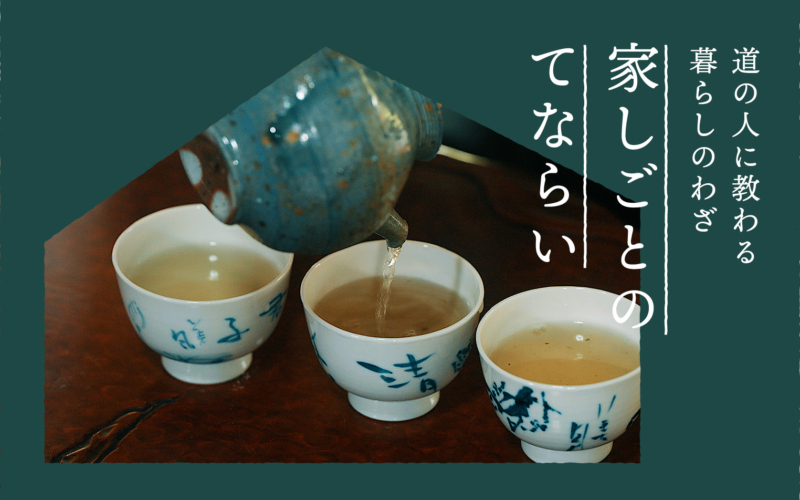

次は混ぜ終わった味噌を、保存容器に入れていきます。

一気に入れていくのではなく、少しずつ手に取って5cm程度のお団子を作り、容器の角を埋めるように敷き詰めていきます。

「空気が入らないように、容器の中をぴったりと味噌だけの状態にするのが理想です」

作った団子を拳でつぶしながら隙間を埋めていくと、密度の濃い味噌の塊が少しずつ積み上がってきて、ふと、「仕込んでるなぁ」という実感が湧いてきます。

「仕込む前に一度手を洗って、いわゆるバイ菌はいない状態にしておくんですが、人の肌に住んでいる常在菌は味噌に移ります。

よく、仕込む人や家によって味噌の味が変わると言うのは、この常在菌の作用です。そう思うと一層愛着が湧くというか、自分の家の味噌を育てる楽しみが出てきます」

丁寧に説明を受けながら、ここまで約40分ほど。最後に、表面のカビを防止するために塩を薄く塗って、ラップをぴったりとかけて、蓋をすれば完了です。

常在菌の話も相まって、「俺の味噌が出来た!」という達成感がふつふつと湧いてきます。同時に、「早く食べてみたい!」というワクワク感も。

「味噌作りの失敗って、途中でカビが発生してしまうことくらいなんです。

仮にそうなっても、先ほど言ったように表面を削ってしまえば大丈夫。菌が生きていることが手づくり味噌の良さですから、『多少カビが生えてもしょうがないよね』と、おおらかに捉えてもらえれば、もはや失敗することは無いのかなと思います。

まずは怖がらずに一度作ってみてください」

秀島さんがそばに付いていてくれたおかげもあるのですが、本当に思っていたよりも難しくなく、特別な道具や準備も不要で仕込むことができました。

仕込んだ味噌は、教えていただいた通り、冷暗所に保管。一週間に一度くらいの頻度で様子を見ています。「カビが生えてしまってもしょうがない」という心構えでのぞんでいますが、今のところ順調な様子。この後の熟成が本当に楽しみです。

皆さんも是非、自宅での味噌作りにチャレンジしてみてください。

<取材協力>

丸秀醤油株式会社

佐賀市高木瀬西6-11-9 ※蔵元直売所「麹庵」併設

0952-30-1141

文:白石雄太

写真:藤本幸一郎