進化の核に、技術が残る。和紙のあかりを現代に届ける提灯メーカー・シラキ工芸

タグ

私たちの暮らしを支えてきた、日本各地の様々なものづくり。

それらがさらに百年先も続いていくために、何を活かし、何を変化させていくべきなのか。その可能性を探るため、ものづくりの軸にある「素材や技術」に改めて着目し、中川政七商店がスタートさせた試みが「すすむ つなぐ ものづくり展」です。

今回のテーマは「和紙」のものづくり。

古くから、文字を書き記すための道具にとどまらず、茶道の懐紙、障子や襖紙、提灯、紙幣、祭事の道具など、暮らしのあらゆる場面に使用されてきた和紙。

今や時代はうつろい、洋紙の登場やライフスタイルの変化を受けて、暮らしの中で和紙を見かける機会は少なくなってしまいました。

そんな中でも、和紙が持つ素材の魅力、職人の技術には、今の日本の暮らしを豊かにする可能性がある。そう信じて和紙と向き合い、各産地で挑戦を続ける作り手たちがいます。

和紙のイメージをぐっと広げるもの。和紙本来の魅力を再認識できるもの。 今まさに新たな挑戦が”すすむ”ものづくりの現場を取材し、百年先へ和紙を”つなぐ”ためのヒントを伺いました。

八女和紙を用いた「火袋」作りのスペシャリスト

八女茶の産地として知られる福岡県八女市は、実は数多くの工芸品を擁する九州最大の工芸集積産地でもあります。

そのひとつで、ご先祖様を導く盆提灯として長年継承されてきたのが「八女提灯」。

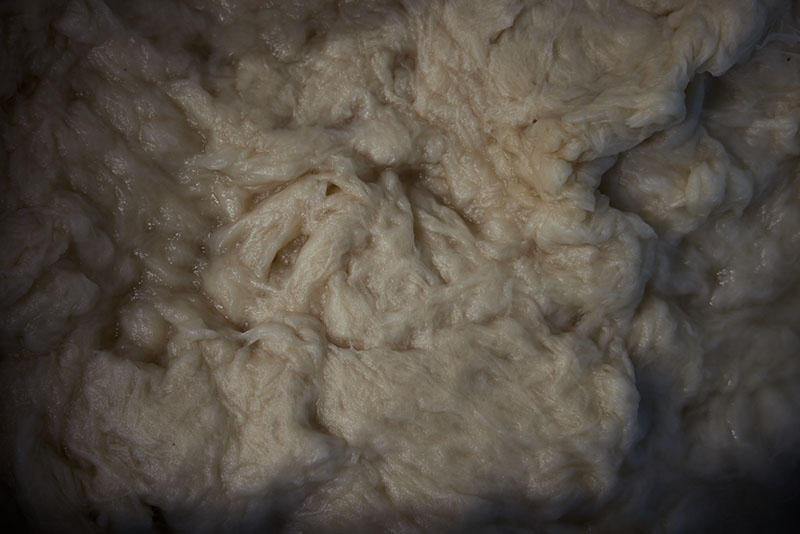

材料となる手漉き和紙の産地や竹林が八女地域にあったことから、提灯作りが始まったとされています。

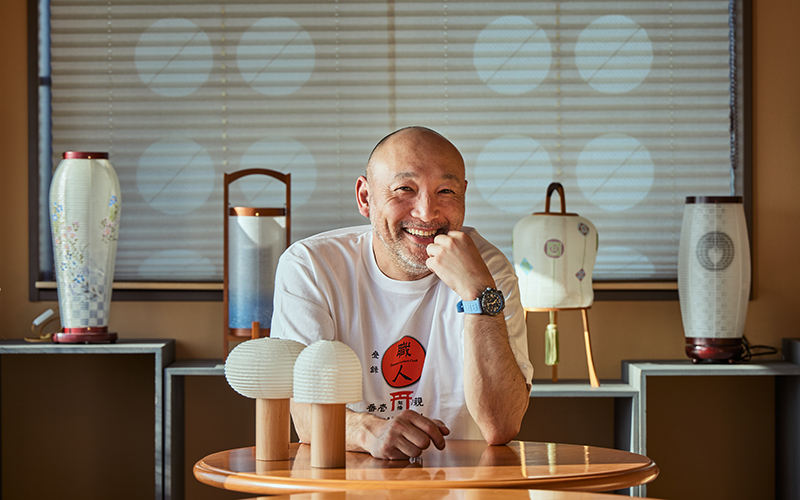

シラキ工芸は、八女提灯の心臓部で、灯りを囲むように袋状になった「火袋(ひぶくろ)」と呼ばれる部位の専業メーカーとして1980年に創業しました。

創業以来、八女の和紙を用いて火袋を作り続けてきた同社が今、これまで培った技術を活かしながら、現代の暮らしに溶け込んだ商品の提案を始めています。

全国に出荷された八女の盆提灯

「やっぱり提灯の一番大事なところだから。あとは、単純にとっかかりやすかったんだと思いますよ」

当時の主流は提灯の全てを製造販売するいわば総合提灯メーカーだった中、あえて火袋専業として創業した理由について、シラキ工芸 代表取締役の入江朋臣さんはそんな風に話します。

入江さんのご両親が、それまで勤めていた提灯メーカーから独立する形で立ち上げたシラキ工芸。いずれは提灯全てを手がけたい想いはありつつも、思いがけず火袋の需要が大きく、そのまま専業メーカーとしてやっていくことになったのだとか。

「30〜40年前は、あちこちに提灯を作る職人さんがいた時代です。その頃は全ての工程が地元の八女で完結していて、全国に八女の盆提灯がどんどん出荷されていた。

うちの母親も提灯作りができたので、その技術を周りに伝えて、職人を増やしていました」

業界の通例に反した、自社生産体制の構築

ところがその後、当時の職人たちの高齢化が進む一方で、女性も外に出て働くようになり、内職の担い手がどんどん少なくなっていきます。

盆提灯の需要はまだまだ根強かった中で、先に作り手の不足が業界を直撃。制作工程の大部分は、海外に移ってしまいます。

「自分が30歳の時に、このままだと日本から職人がいなくなることに気付いて、社員として雇用し始めました」

すでに代替わりして、シラキ工芸の二代目になっていた入江さん。 それまで八女提灯の業界では、職人は基本的に外注の内職頼り。その通例に反して、自社生産体制を整える決意をします。

「自社生産にすれば小回りも良くなって、お客様対応もスピーディーになるし、オリジナル商品も作れるだろうと思って、可能性も感じていました。

それと、やっぱり技術を残さないといけないと思ったんですよね。

職人を一人育てるのに3年かかると言われていて、そのリスクを取るような業界ではなかった。

そこを思い切ってやってみようという感じで。火袋を作る人、絵付けをする人。それぞれ育てていこうと。

まず足りなくなっていったのは絵付けの職人で、それを育てるのがとにかく大変で時間もかかりました」

結果、問合せに対して正確に素早く応えられるようになり、顧客も増えていきました。職人の育成も軌道に乗り、今は7名の社員を雇用し、ものづくりに取り組んでいます。

若い職人と模索する、新しい提灯のかたち

根強かった盆提灯の需要も、住環境の変化等の影響があり、ここ数年でいよいよ陰りを見せるようになってきました。

「家に大きな仏壇があって、そこに盆提灯を置いて、皆でお盆に集合する。そんな風景がだんだん見られなくなってきました。

置く場所が無いので、まず仏壇が小さくなっていき、それに合わせて、うちでも4.5年前から小さいサイズの盆提灯を作っています」

そうした状況の変化から、盆提灯以外の商品開発を模索し、これまで育ててきた若い職人たちと共に、新しい提灯のかたちを提案し始めました。

その一つが、「はこぶ、ともす、ほっとする」をコンセプトにしたポータブルライト「TORCHIN(トーチン)」です。

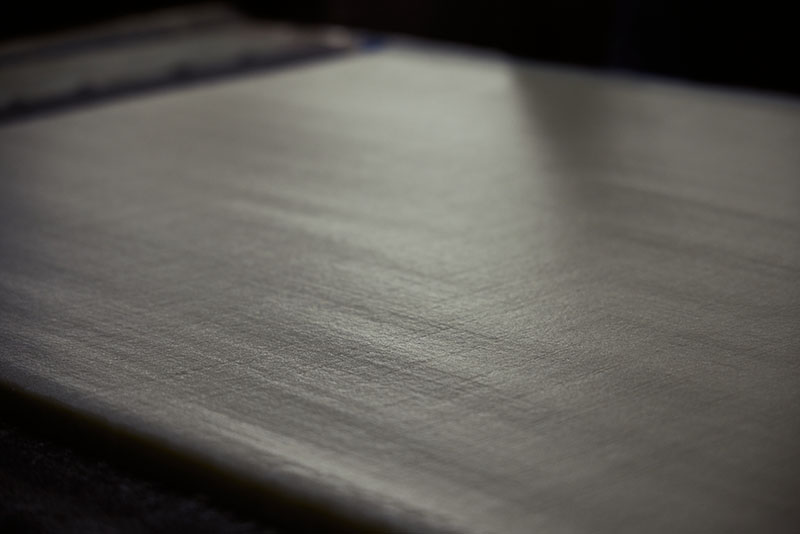

「一条螺旋式」と呼ばれる、らせん状の骨組み技術や、そこに張り込む八女手漉き和紙など、提灯の火袋作りの核はそのままに、現代の暮らしに馴染む新しい提灯が生まれました。

「技術の継承を続けていて、火袋の作り方は何十年前とまったく一緒です。

商品の形や見た目は変化していて、今回は特にタッチセンサーまで採用していながら、火袋の張り方はアナログのまま。

その真ん中の技術の部分は残して、チャレンジを続けていきたいと思っています」

そう話す入江さん。新しい商品を開発する中で、八女の手漉き和紙の魅力にも改めて気づいたといいます。

「癒される灯りというか、絹の提灯とは違った灯りになって、凄く良いなと感じます。

提灯を作る立場からしても、薄くて、強くて扱いやすい。他産地の和紙と比べたわけではないけど、とてもこだわって作ってくれているし、凄い素材ですよね」

TORCHINには今後、白い和紙だけでなく、さまざまな色に後染めしたカラフルなバージョンも登場予定。提灯とともに、八女の和紙の魅力も改めて世の中に伝わって欲しいと思います。

「この会社でチャレンジを続けられるのも、職人の雇用を始めて、それが上手く流れるようになったからこそだと思います。

新しい商品をつくると、色んな人と出会えて、それがとても面白いし、その分、負担も大きい(笑)

あとは、竹をなんとかして復活させたいという想いがあります。

元々、和紙があり、竹林があって、提灯が盛んになりました。今、和紙はなんとか続いていますが、竹はほぼ全て中国産です。

竹林も荒れてしまっていい竹自体がないし、竹ひごを薄く、細く加工できるところもない。 中々ハードルが高いですが、いつか地元の竹林の復活にも取り組めるといいなと考えています」

培ってきた技術を軸に、現代に提灯のあかりを届けるシラキ工芸の挑戦は続きます。

<取材協力>

シラキ工芸

文:白石雄太

写真:藤本幸一郎

<関連する特集>