手仕事とデジタル技術、そして清らかな水から生まれた「手漉き和紙のミャクミャク」【大阪・関西万博 特別企画】

日本全国、そして世界各国から多くの人々が集う、2025年大阪・関西万博。

日本のものづくりの魅力を楽しく感じてもらいたいという思いを込めて、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品として、工芸の技で豪華に表現したミャクミャクのオブジェ5種を制作しました。

今回はその中から、「手漉き和紙のミャクミャク」に焦点を当て、その魅力を支えるものづくりの現場をご紹介します。

和紙で作った、素朴な愛らしさをもつミャクミャク

文字を書き記すための道具として、障子や襖紙、提灯などに欠かせない資材として、時には祭礼の道具として。かつては暮らしのそこかしこで重宝されていた「和紙」。

時代が進む中で、いつしか見かける機会が少なくなってしまいましたが、和紙がもつ素朴な風合いや温かみといった魅力は、今だからこそ私たちの心に響くのではないかと思います。

そんな和紙の可能性を追及し、新たな魅力の発見に力を注ぐ愛媛県西予市の和紙工房「りくう」さんとともに、日本国際博覧会(通称:大阪・関西万博)の公式キャラクターであるミャクミャクを作りました。

和紙ならではの素朴な愛らしさをもつミャクミャク。その制作現場の様子をお届けします。

人の手とデジタル技術が作り出すフォルム

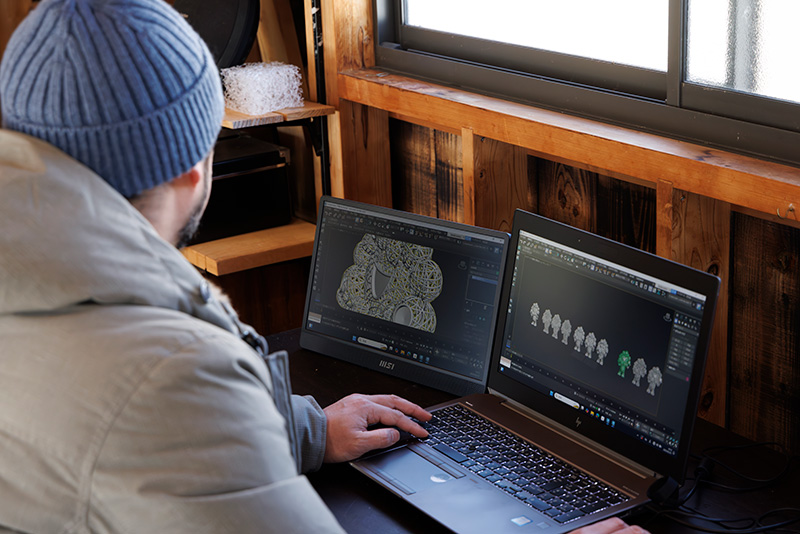

りくうでは、デジタルデータをもとに創造物を制作する「デジタルファブリケーション」の技術を取り入れ、立体物で和紙を表現することにも挑戦しています。今回のミャクミャクでは、ベースとなる形状を3Dプリンターで出力。そのベースに和紙を漉いていくという流れで制作が進められました。

「3Dプリンターの出力データを作る際に、規則的なものであれば、条件を指定してコンピュータに自動で形状を組んでもらうことも可能です。

今回も、一度は規則的な三角形のメッシュ構造で作ろうとしましたが、その場合どうしても仕上がりがカクカクした印象になってしまって、ミャクミャクの丸い愛らしさを損ねてしまう。

そこで、すべての線を一本ずつ手動で引いて、細かい角度も調整して、丸みがきちんと表現できるデータを作成しました。

ベースの素材については、様々な色や材質を検討した結果、透明な樹脂を採用しています」

そう話すのは、主に3Dプリンティングを担当する寺田天志さん。

ミャクミャクのベースを一体出力するためにはおよそ8時間ほどかかり、日中にデータを調整し、夜のうちに出力しておくことで、翌朝に確認することが可能になります。

そこに和紙を漉いてみて、感触を確かめる。そこからまた細かい微調整をして、夜に出力し、翌朝確認をする。この繰り返しで少しずつ、ミャクミャクのベースとしての理想を追い求めていきました。

デジタル技術を活用するとはいえ、素材への理解、扱う道具への理解は必要不可欠で、これも間違いなく職人技であると感じます。

漉いて乾かして、また漉いて。前例にない和紙作り

そしてベースの設計が固まってはじめて、肝心の和紙の工程が本格的にスタート。

「メッシュ状のベースに和紙を漉くのはとても難しいんです。

片面ずつ、漉いては乾かしてを繰り返して、少しずつ厚みを出していきますが、その途中で反対側がぼろっと剥がれて落ちてしまうこともあります。

また、複雑な立体のため、和紙の繊維が溜まりやすい部分とそうでない部分があって、それらを均一な厚みに仕上げていくのに試行錯誤を繰り返しました」

りくうの和紙デザイナー 佐藤友佳理さんはそう振り返ります。

これまでも、常識にとらわれない和紙作品を多く手掛けてきた佐藤さんですが、今回のミャクミャクはことのほか難易度が高かったとのこと。

乾かすための専用の治具を手作りしたり、数滴の水を垂らして調整するためにスポイトなどを活用したり、前例にない道具や技法を駆使して仕上げていきました。

ミャクミャクの神秘的な雰囲気を生み出した、国産楮の素朴な色味と風合い

「使った楮(こうぞ)もすごく良かったんです。地元の保存会が作っている国産の楮を試したところ、一気にクオリティを上げることができました」(寺田さん)

和紙の原料である楮は全国的に生産が激減しており、そのほとんどが海外産になっているという現状があります。

そんな中、今回は愛媛県鬼北町で泉貨紙(せんかし)と呼ばれる和紙の保存活動を行っている鬼北泉貨紙保存会の協力を得て、希少な国産楮を原料として使用することに。

「この地方で栽培された楮を、保存会の方が古式製法にのっとって無漂白で和紙の材料に仕上げてくれています。

和紙の材料として使えるようになるまでにとても手間暇がかかるのですが、素朴な色味と光沢、独特の質感が特徴で、今回のミャクミャクを表現するうえで、非常に大切な役割を担ってくれました」(佐藤さん)

「データ作成には非常に労力がかかりましたが、和紙の風合いと色味、それと透明な樹脂のメッシュが合わさって、キャラクターの愛らしさが表現できたのかなと思います」(寺田さん)

「もともとミャクミャクのことが好きで、その魅力を和紙によってもっと引き出したいと思っていました。

国産楮や3Dプリンターの力も借りて、水から生まれたミャクミャクの清らかさ、精霊のようなイメージをうまくまとめられたのかなと感じています。

手漉き和紙にも欠かせない水は、地上で蒸発して空にのぼって、また雨として降り注いで循環し、脈々と受け継がれてきたものです。清らかな水も、私たちが取り組んでいる和紙作りの技術も、同じように循環して受け継いでいかなければならない。ミャクミャクの制作を通じて、改めてそんな風に感じました」(佐藤さん)

最新のデジタル技術と、丁寧な手仕事に清らかな水、そして希少な原料が組み合わさって、まさに水の妖精のような佇まいのミャクミャクが誕生しました。皆さんにもぜひご覧いただき、その不思議な魅力を直接感じていただければと思います。

<関連する特集>

文:白石雄太

写真:阿部高之

2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

©Expo 2025