真っ黒で、美しい手。墨師の命を吹き込んだ「古梅園」の奈良墨

エリア

こんにちは。さんち編集部の杉浦葉子です。

日ごと秋も深まり、肌寒い日が多くなってきました。私の住む奈良盆地は冬の時期、近畿の他の府県と比べて(おそらく)うんと底冷えします。寒いです。でも、そんな寒さがあってこそできるものづくりも、日本にはたくさんあります。

ここ奈良で寒期に行われる墨づくりは、10月中旬から翌年の春までがその季節。約440年の歴史を誇る奈良墨の老舗「古梅園」を訪ねました。

奈良で墨づくりが栄えたのは寺社のおかげ

日本へは飛鳥時代の610年、高句麗の僧である曇徴(どんちょう)が墨づくりを伝えたといわれています。仏教が盛んになった奈良時代には、たくさんの写経がなされ墨は貴重品に。寺社が多くあった奈良では、主に僧を中心に多くの墨が作り続けられたといいます。室町時代には一般庶民も墨を作って売るようになり、安土桃山時代の1577年に墨屋「古梅園」が創業。1739年には古梅園の6代目にあたる松井元泰氏が、長崎で清人と墨づくりの交流をしたことで、より一層品質のよい墨を作れるようになり、代々の墨師によってその技術が受け継がれてきたのだそうです。

——と、歴史の話をお聞きしている間にも、ふんわりと墨のよい香り。子どもの頃、書道教室で墨を黙々と磨っていた記憶がよみがえります。誰もが馴染みのあるこの墨の香りに誘われて、墨づくりの工程を見せていただきます。

煤を集めて、墨をつくる

墨の原料は、油煙や松煙という煤(すす)、練り合わせて固めるための膠(にかわ)、そして香料。墨づくりが寒い季節に行われるのは、膠を腐らせないようにするためだそう。油煙は上質な純植物性油を燃やして作り、松煙は生きた松の幹から出た脂(やに)を燃やして作ります。香料は竜脳を中心とした天然香料を使用。墨を磨るときに気持ちを引き締め、安らぎを与えるためだそう。

約450年前と変わらぬ姿の採煙蔵は、中に入ると真っ暗。四方の壁に油を燃やすための素焼きの皿と、取っ手のついた覆いがずらりと並び。皿の中で菜種油を燃やしています。この覆いについた煤を少しづつ少しづつ集めたものを、墨づくりに使用するのですって。

煤が覆いにまんべんなくつくように、20分ごとに覆いを少しづつ回転させ、煤をていねいに掃き落として集めます。この炎は、い草で作った灯芯で灯明のように油を燃やしたもの。より細い灯芯で燃やすと炎も小さくなり、時間はかかれどキメの細かい粒子の煤が取れるのだそうです。

なんだか、気の遠くなるような作業ですね。

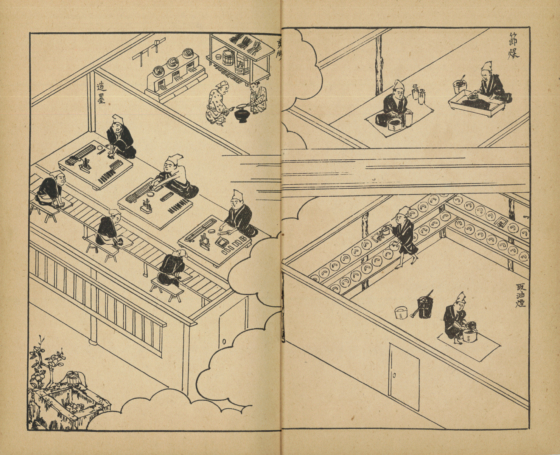

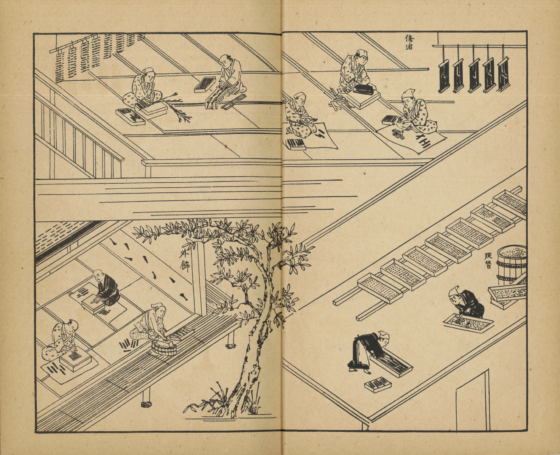

墨づくりの一部始終を描いた『古梅園墨談』

ここで突然ですが「古梅園」の6代目である松井元泰氏がまとめた『古梅園墨談』をご紹介。「どんなに言葉で説明するよりも、絵で墨づくりの道具や技法がわかる」と、この本の冒頭にあるとおり、こちらを見れば墨づくりの様子がわかる興味深い絵図です。煤を集める採煙蔵の作業はどこに描かれているでしょう。昔も今も、同じ道具。見比べてみてください。

つやつやの墨玉づくり

墨づくりの寒い季節、朝一番の作業は墨玉をつくること。

膠を湯煎で溶かし、煤と香料を混ぜ合わせます。これを幾度も幾度も練り合わせると、真っ黒で艶やかなお餅のようなものになります。これが墨玉です。

墨玉は、少し時間をおくと硬くなってしまうので、墨師が体重をかけて全身を使って練り直します。小出しにして少しづつ使うのですが、残りの墨玉は墨師の体の下に敷いて温めておくのだそう。まるで鶏が卵をあたためるみたいに、大切に守っているんですね。高級な原料を使うほど墨玉は固まりやすくなるため頻繁に練らなければいけませんが、これも質のよい墨を作るため。練るほどになめらかで光沢が出てくるのがわかります。

続いては「型入れ」の作業です。

木型は、硬くて歪みがこず長持ちする梨の木を使うのだそう。文字や模様は、この木型に細かく彫られています。