窯元の名物は打ちたて蕎麦? 益子「えのきだ窯 支店」

エリア

こんにちは。さんち編集部の尾島可奈子です。

工房を訪ねて、気に入った器を作り手さんから直接買い求める。そんな「窯元めぐり」に憧れを持っていました。

一方で「どこに訪ねていったらいいのかな?」「いきなり行っていいのだろうか‥‥」と勝手がわからず尻込みし続けてはや幾年月。はじめの一歩を、この記事で踏み出していきたいと思います。

今回訪れるのは、栃木県・益子町。

全国屈指の焼き物の町に民藝運動をもたらした陶芸家、濱田庄司ゆかりの「益子参考館」からほど近くに、目当ての窯元さんがあります。

道路沿いにゆったりと駐車場を設け、遠くからでもわかるように大きく看板を掲げた姿は、まさにロードサイドの窯元直売店らしい佇まいです。

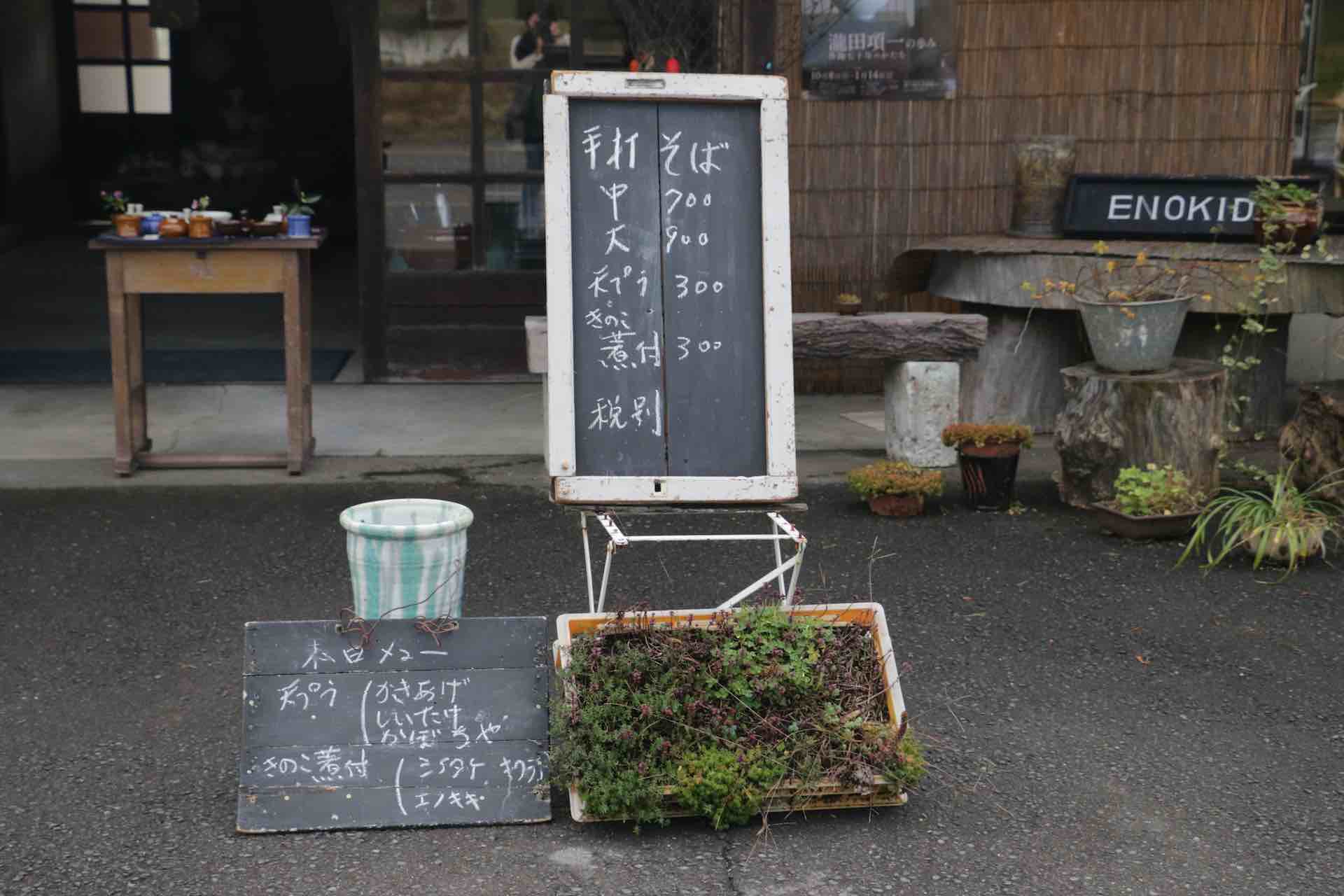

ただ、入口手前に置かれた小さな黒板には、「そば」の文字。

そ、そば‥‥?

そう、ここ「えのきだ窯」さんでは、器を販売しているその横で、4代目の榎田勝彦 (えのきだ・かつひこ) さん自ら打つお蕎麦をいただけるのです。

陶芸家が打つそばに舌鼓

「もしもし、お蕎麦、1人前ね」

応対してくださった奥さまがどこかへ電話をかけてほどなく、勝彦さんが車で到着。

少し離れた工房兼本店から、注文が入るごとに勝彦さんが作陶の手を止め、お蕎麦を打ちに来てくれるシステムです。お客さんは自然と、打ちたての美味しいお蕎麦をいただけることになります。

「ずっと大きなろくろを回してきたから、そばを打つ腰の力があるのね」

私は雑用係、と笑う奥様が、お蕎麦を待つ間に外で摘んできた草花を勝彦さんの作った器に活けていきます。

創業100余年のえのきだ窯で4代目を継いだ勝彦さんは、焼き物の中でも作りが複雑で難しいと言われる急須の名手。

急須づくりで紫綬褒章を受章された3代目のお父様とともに、「急須といえばえのきだ窯」との評判を得てきました。

そんな勝彦さんが、以前は器だけを扱っていたこの場所で、「お客さんに気軽に来てもらえるように」とお蕎麦をはじめたのは、もう20年以上前のこと。

「焼き物が本業で、お蕎麦は片手間。だけど、生地をこねることにかけちゃそこらへんのお蕎麦やさんより長くやっているもの」

同じ焼き物の産地でも、型や生地づくり、成形などが完全分業制の町もありますが、益子は作家性の強い町。一人が生地づくりから焼き上げまでを一貫して行います。

また、好景気の時には各窯元さんが職人さんを多く抱え、自ら手料理で彼らを食べさせていたために、料理上手な人も多いとか。

小さな頃から当たり前のように土をいじっていたと語る勝彦さんの手には、蕎麦づくりも自然と馴染んだのかもしれません。

奥さんのあげた天ぷらとともに運ばれてきたお蕎麦は、もちろん勝彦さんご本人の作られた器に盛られています。

お蕎麦を盛る器にも、窯元さんらしい工夫が。

「蕎麦を載せるスノコが滑らないように、内側にロウびきをした器を作りました」

器の内側にロウを塗っておくと、釉薬を弾いてその部分だけ素地が出るため、滑り止めの役目を果たすのだそうです。

お話を伺いながら、お蕎麦を堪能しながら、いつの間にか益子やえのきだ窯さんのものづくりに詳しくなり、器を手に取っている自分がいます。

「娘夫婦が作っている器はまた作風が違うから、見に行ってみるといいですよ」

勝彦さんお手製の器とお蕎麦でお腹を満たしたあとは、5代目を継いだ娘の若葉さんとご主人の智さんが切り盛りする、えのきだ窯「本店」へ向かいます。

後編は明日お届けします!

<取材協力>

えのきだ窯 支店

栃木県芳賀郡益子町益子3355-1

0285-72-2528

文・写真:尾島可奈子