日本一愛される金沢・箔一の「あぶらとり紙」には金箔屋の技術が詰まっている

エリア

美しくありたい。

クレオパトラや楊貴妃のエピソードが今に伝わるほど、いつの世も女性の関心を集めてやまない美容。様々な道具のつまった化粧台は子供の頃の憧れでもありました。

そんな女性の美を支えてきた道具たち。今回紹介する「あぶらとり紙」は、ポーチの中に欠かさず入れている人も多いと思います。

実はこの薄い薄い紙、金箔を作る工程から生まれていたって、ご存知でしたか?金箔国内シェア99%を誇る金沢で、良質なあぶらとり紙作りを続ける株式会社箔一さんにお話を伺いながら、そのものづくりに迫ります。

普段何気なく使っているあぶらとり紙が、また違って見えてくる、かもしれません。

10円玉の半分のサイズが畳1畳分に

かつては沢からよく金が採れたという金沢。そこで発展したのが金箔作りです。

歴史は400年の昔にさかのぼり、加賀藩初代藩主・前田利家の時代から、金沢は金箔の一大産地でした。金は金属の中でも最大の延性を持ちます。

つまり、最もよく延びる、ということ。たった2gの金(10円玉の半分くらいだそうです)が、畳1畳分もの金箔になるというから驚きです。厚さにして1万分の1ミリメートルほど。

一方で、よく電気を通す金属でもあるので、薄い薄い金箔は、金だけでは作れないそうです。

静電気を防ぐため、あらゆる金箔は、金に銀や銅を合わせた合金。昔は納品先の多くが寺社仏閣だったため、この配合を変えることで微妙に金箔の色味を変えて納めていたそうです。

金箔作りは和紙作り

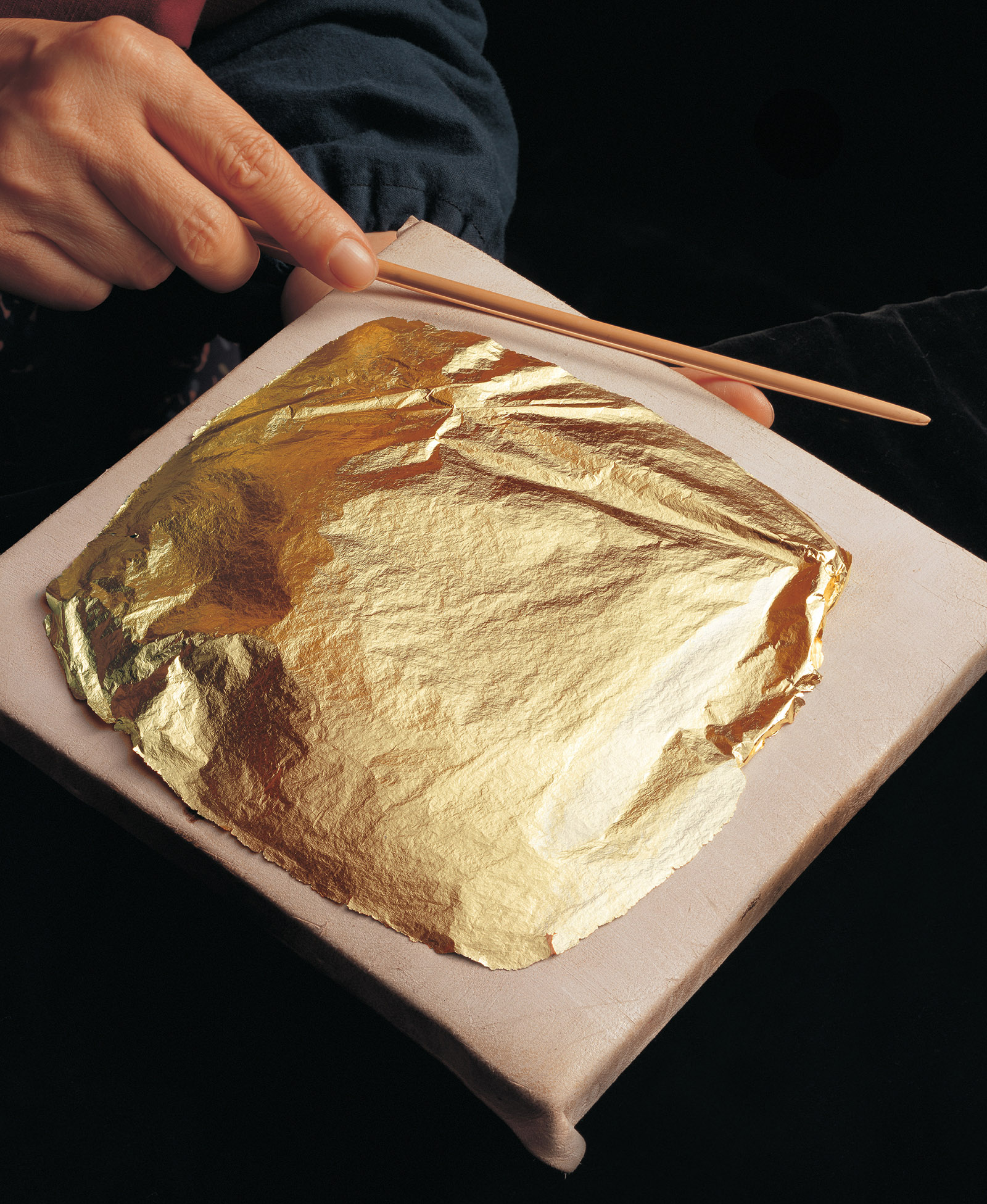

では金箔って、一体どのように延ばすのでしょう。ここで登場するのが、あぶらとり紙の元となった「箔打ち紙」です。

金箔の元となる合金、澄(ズミ)は、一度機械でペタンコにされた後、1枚1枚が和紙に挟まれます。その上から均一に叩かれることで、一度に複数枚の金箔をムラなく、破ることもなく、薄く薄く延ばすことができるのです。

和紙が凸凹していると箔がうまく延びないため、この和紙こそが質の良い金箔作りの決め手となるもの。紙の仕込みは職人の一番の腕の見せ所だったそうです。

その工程のスタートはなんと雁皮(ガンピ)という植物を採取し、3年枯らすところから始まります。紙を頑丈にするため灰汁につけ、4日間かけて乾燥させるなど、大変な手間暇をかけて作られてきました。

舞妓さん愛用の「ふろや紙」が全国シェア1位のあぶらとり紙になるまで

さてこの箔打ち紙、「何度も打たれる」ことで思わぬ効用をもたらします。

打たれることで繊維の目が細かくなるため、瞬間的に皮脂を取れるものとして、化粧道具に使われるようになりました。

金箔屋で繰り返し使われて用をなさなくなった使い古しの紙は「ふるや紙」と呼ばれ、江戸時代には、顔に使うとお風呂上がりのようにさっぱりすると「ふろや紙」に名を転じて、京都の舞妓さんなどに高級化粧紙としてもてはやされます。

ただ、この頃のあぶらとり紙はまだ、金箔作りの副産物。1970年代に入って箔打ち以外の金箔作りの製法が編み出されると、ふるや紙も取れる数が少なくなり、希少品になってしまいます。

そこで40年前、「箔打ちの技法はそのままに、あぶらとりを目的にした紙を」と現代のあぶらとり紙作りに乗り出したのが、箔一の創業者、浅野邦子さんでした。

元々の箔打ち紙は丈夫にするために柿渋なども配合されており、あぶらの吸着はよくても、決して肌に優しいものではありませんでした。

そこで素材から肌ざわりがよく吸油性も良い天然麻に切り替え。金箔の箔打ち工程の技法を転用したあぶらとり紙の商品化に成功します。

さらに、表面にもひと工夫。透かして見ると1枚1枚格子状になっています。わざと凹凸を作り、皮膚への接地面を増やすことで、よりあぶらを吸着しやすくしているのだそう。

「繊維が柔らかく表面積が大きいので、パルプやフィルムタイプよりも少ない使用回数であぶらを取りやすいんですよ」とは、お話を伺った営業の内村さんの言葉です。

箔一さんのあぶらとり紙は、今では箔打ちの製法で作るあぶらとり紙の全国シェア1位を誇ります。

伝統的なものづくりから図らずも生まれた、キレイになるための七つ道具。

さっと1枚、使う前に、今日はちょっと光にかざしてみて、はるばる400年の歴史に思いを馳せてみるのも良いかもしれません。

<関連記事>

キレイになるための七つ道具 その一、爪やすり

文・写真:尾島可奈子

この記事は、2016年12月8日公開の記事を、再編集して掲載しました。あぶらとり紙が活躍するこの時期、普段使うものだからこそ、こだわってみてはいかがでしょうか。