幕末の「下町ロケット」 島津家が世界に誇った薩摩切子の紅色

エリア

「もう、できません」

職人が何百回と失敗しても、殿様は引き下がらなかった。

「列強にできて、我々にできないわけがない」

──今日は、列強の危機迫る幕末に、世にも美しい切子ガラスの器を生み出した薩摩藩と、100余年後、幻となっていたその「薩摩切子」を蘇らせた人々のお話です。

はじめは無色だった切子ガラス

カットガラスの模様が美しい切子細工。

江戸の地で花開いた「江戸切子」が有名ですが、もともとは色ガラスでなく、透明なガラスに切子を施したものだったそうです。

そんな中、着色ガラスの研究に心血を注いだのが、幕末の雄、薩摩藩でした。

幕末。国難に、ガラス工芸で立ち向かった薩摩藩

鎖国時代にあっても、三方を海に接する薩摩の地には外国の情報がよく入ってきます。

江戸からはるか離れた場所にありながら、藩を統べる島津家は迫りくる列強の脅威をヒリヒリと肌で感じていました。

「幕末に開国を悟っていた殿様は他にも何名かいましたが、他藩はまず、列強に負けない武力を持とうとしました。

薩摩藩のユニークなところは、軍事だけでなく社会インフラなどの産業の増強にも力を注いだことです。そのひとつが、薩摩切子でした」

そう語るのは、株式会社島津興業の有馬仁史 (ありま・ひとし) さん。

幕末の動乱を経て技術が途絶えた薩摩切子を、およそ100年ぶりに復刻させたのが、島津家の系譜を継ぐ株式会社島津興業です。

「薩摩切子」復刻のきっかけは100年後のデパートで

「途絶えてからすでに100年以上がたち、現物もなければ、設計書もありません。わずかに残された資料や写真を頼りに復刻はスタートしました」

復刻のきっかけは、鹿児島の百貨店で1982年に開かれた展覧会だったそうです。

「ガラスの歴史を研究していた先生が開いたもので、研究の成果として復元した薩摩切子が展示されたんです。

鹿児島に切子があったことすら知らない人が多い中で、その蘇った姿は話題になり、復刻の機運がにわかに高まりました」

県からのオファーも受け、島津興業が復刻の舵取りをすることとなりました。

日本の産業革命から生まれた工芸品。発起人は島津斉彬

そもそも薩摩切子とは、幕末に島津家が藩をあげて取り組んだ産業の近代化、工業化プロジェクト「集成館事業」から生まれた工芸品です。

発起人は幕末の名君として名高い、薩摩藩第11代藩主、島津斉彬 (しまづ・なりあきら) 。

斉彬は藩主に就くとすぐ、大砲づくりに必要な製鉄や造船、紡績などの工場群「集成館」を、桜島を臨む現在の鹿児島市磯地区に建設させます。

鉄を溶かす旧集成館の反射炉跡や機械工場などは、日本の産業革命遺産を構成するひとつとして、2015年に世界遺産登録されました。

「産業の近代化はイギリスをはじめ、世界各地で起きてきました。ではなぜ日本の産業遺跡が世界遺産として注目されたのか。

それは鎖国という、外国からの情報がほぼ得られない状況下で、わずかな資料や既存の技術、資源だけを頼みに、驚くほど短期間で成し遂げられた産業革命だったからです。

そうしたエネルギーが、薩摩切子誕生の背景にもあったと思います」

幕末の『下町ロケット』

江戸切子が隆盛を極めていた当時、薩摩藩には薬瓶など、実用のためのガラスを作る技術しかありませんでした。

「それが斉彬の代になって、『このガラスを美術工芸品の域に高めよ』と言う。

ところが身近には教えを請える外国人指導者もいませんし、参考となる書籍はみな洋書です。まずは本を翻訳するところから始まるわけですね」

翻訳ができても専門用語がわからない。用語がようやくわかっても、設備も道具も技術もない。

「中でも難しいのが、ガラスの着色です。色ガラスはすべて、鉱物を原材料にした化学変化で出来ています」

同じ鉱物を使っても、色は温度によって変化する。溶かしたガラスを一定の時間、一定の温度で保てなければ、狙った色にならないそうです。

「そんな化学の知識ももちろんない中で、江戸の当時はすべて手探りの実験です。

現代でいえば、『下町ロケット』みたいな話ですよね。何度も失敗する中で、温度と時間の関係に気づいていったのだと思います」

職人が数百回失敗しても、他国では実際にできているのだから、と叱咤激励して島津家がどうしても手に入れたかったのが、当時はどの藩でも発色に成功していなかった、赤い切子ガラスでした。

斉彬自慢の紅ガラス

薩摩藩はついに、日本で初めて、深い紅色の切子ガラスを誕生させます。

「『薩摩の紅ガラス』として、一躍有名になりました。斉彬も完成した当時は大いに喜んで、近しい人にプレゼントして自慢しているんですね。

自慢したくなる気持ちもよくわかります。今でもこの紅色は、発色させるのが大変難しい色なんです」

薩摩藩の職人たちが資料も道具も設備もないところから薩摩切子を誕生させたように、100年後の島津興業もまた、明治初期には途絶えたという「幻の切子」を、わずかな資料を頼りに復刻しなければなりませんでした。

二人の職人との縁から動き出したプロジェクト

「最盛期の薩摩切子の工場には、100人以上の職人がいたと言われています。しかし幕末の動乱や事業主であった藩の解体とともに、事業は縮小していきます。

この一帯は幕末から明治にかけての動乱で戦地になったこともあり、資料もほとんど残っていませんでした」

そんな中で、島津興業の薩摩切子復刻プロジェクトは持ち上がりました。

「職人を呼ぼうにも、みんな薩摩切子が一体なんであるかを知らないわけですよね。

すでにどこかの工房で地位を獲得している職人が、まだ形のない工房に来ようとは、なかなか思わないわけです」

それでも、展覧会を開いた先生のつながりで、ガラスの専門学校を間もなく卒業する一人の女子学生をカット職人として採用。

さらに、視察先のガラス工房で、たまたま薩摩切子の存在を知る、鹿児島出身の成形職人に出会い、意気投合。

「成形、カットとこの二人が両輪になって、だんだんと復刻が現実のものになっていきました」

100年前の姿を求めて

技術は整った。しかし復刻の見本にできるものは、わずかに昔の写真などしかなかったそうです。

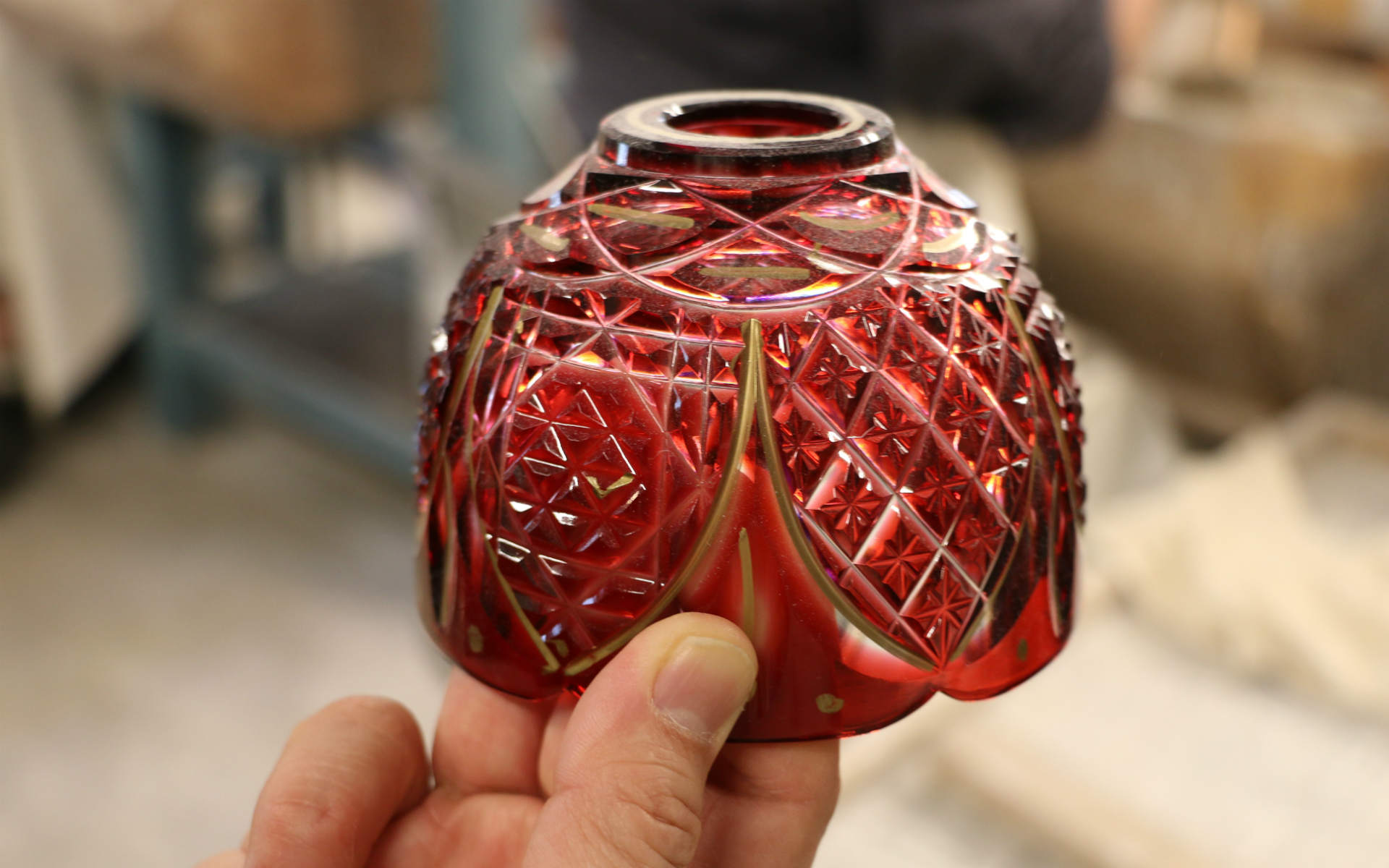

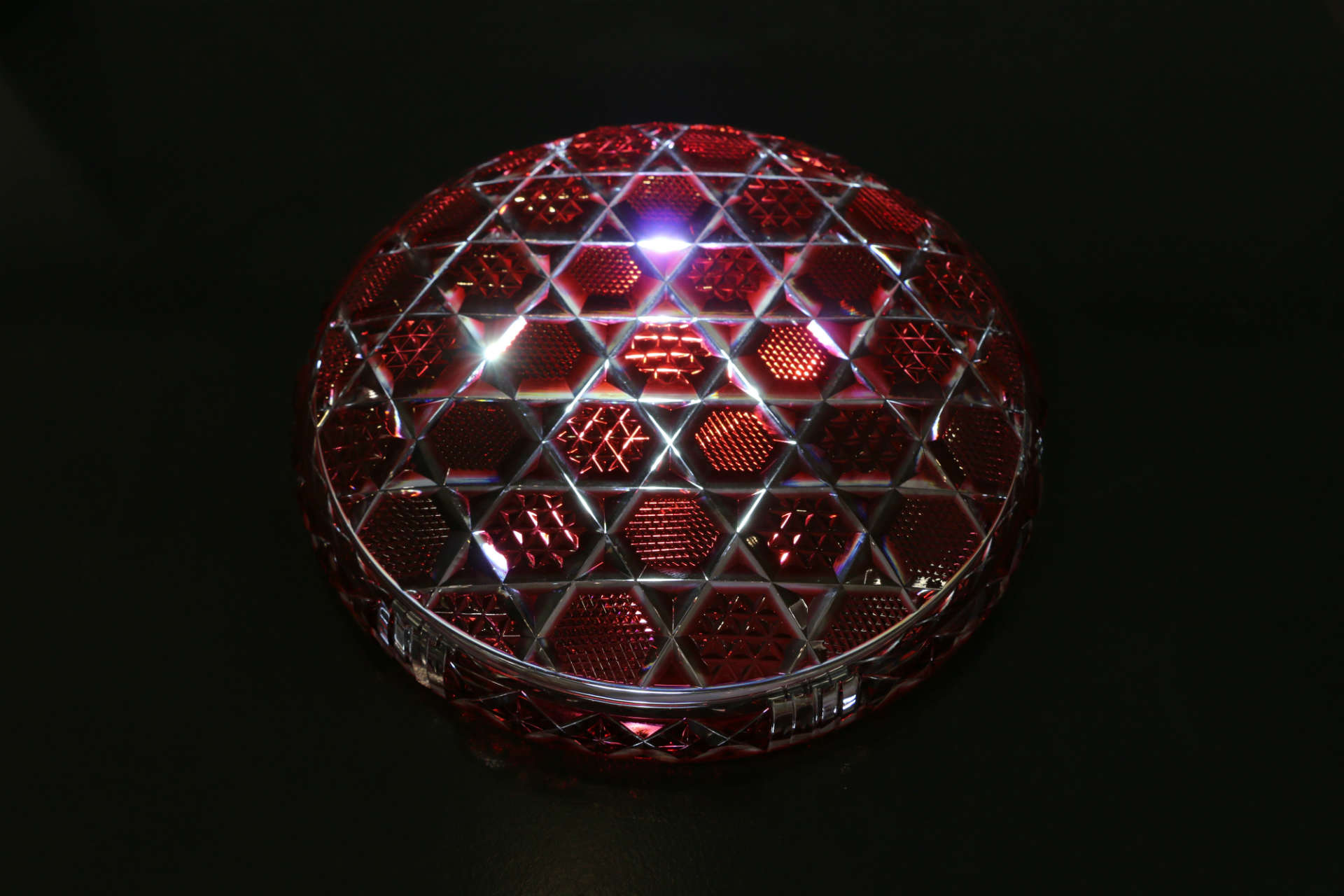

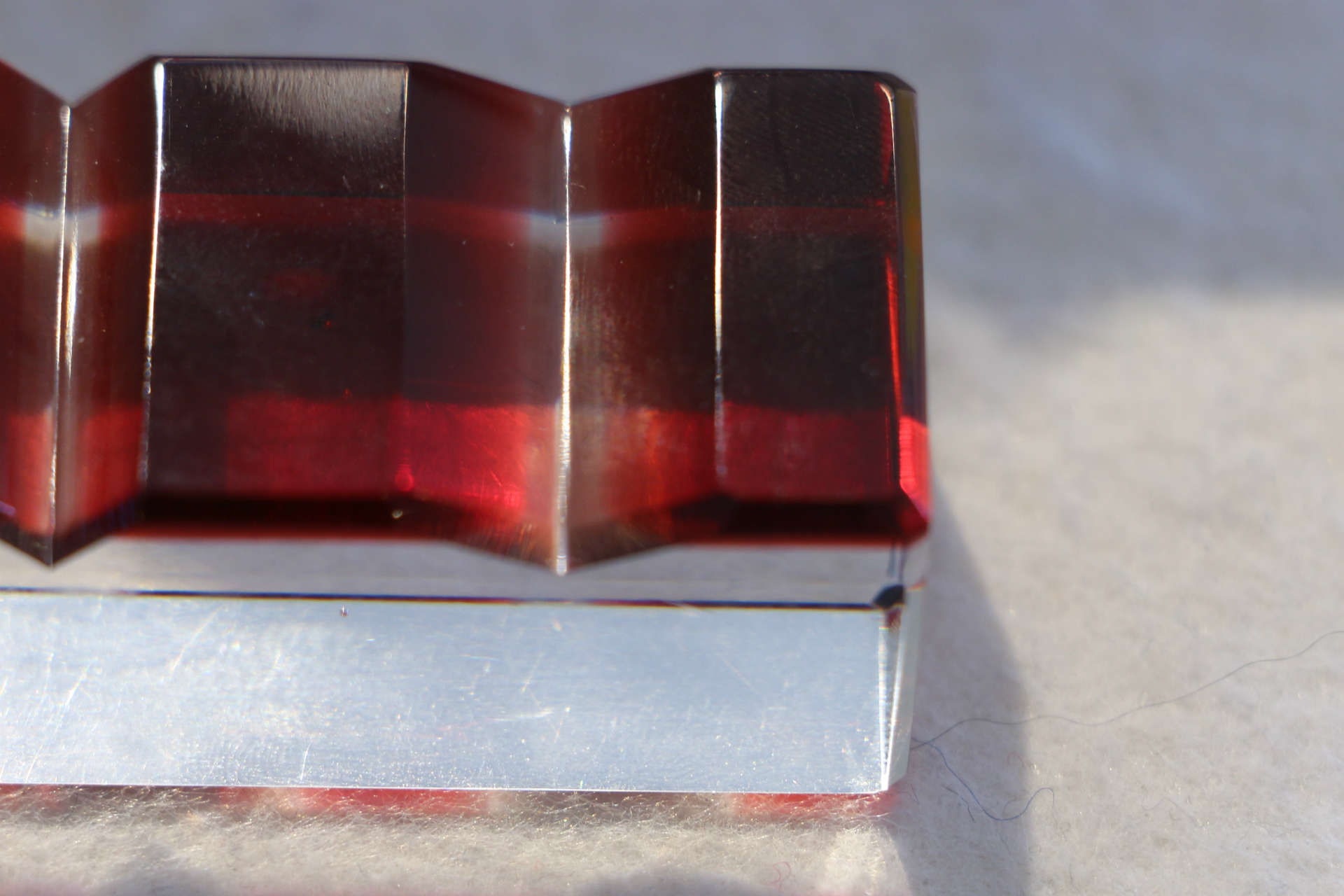

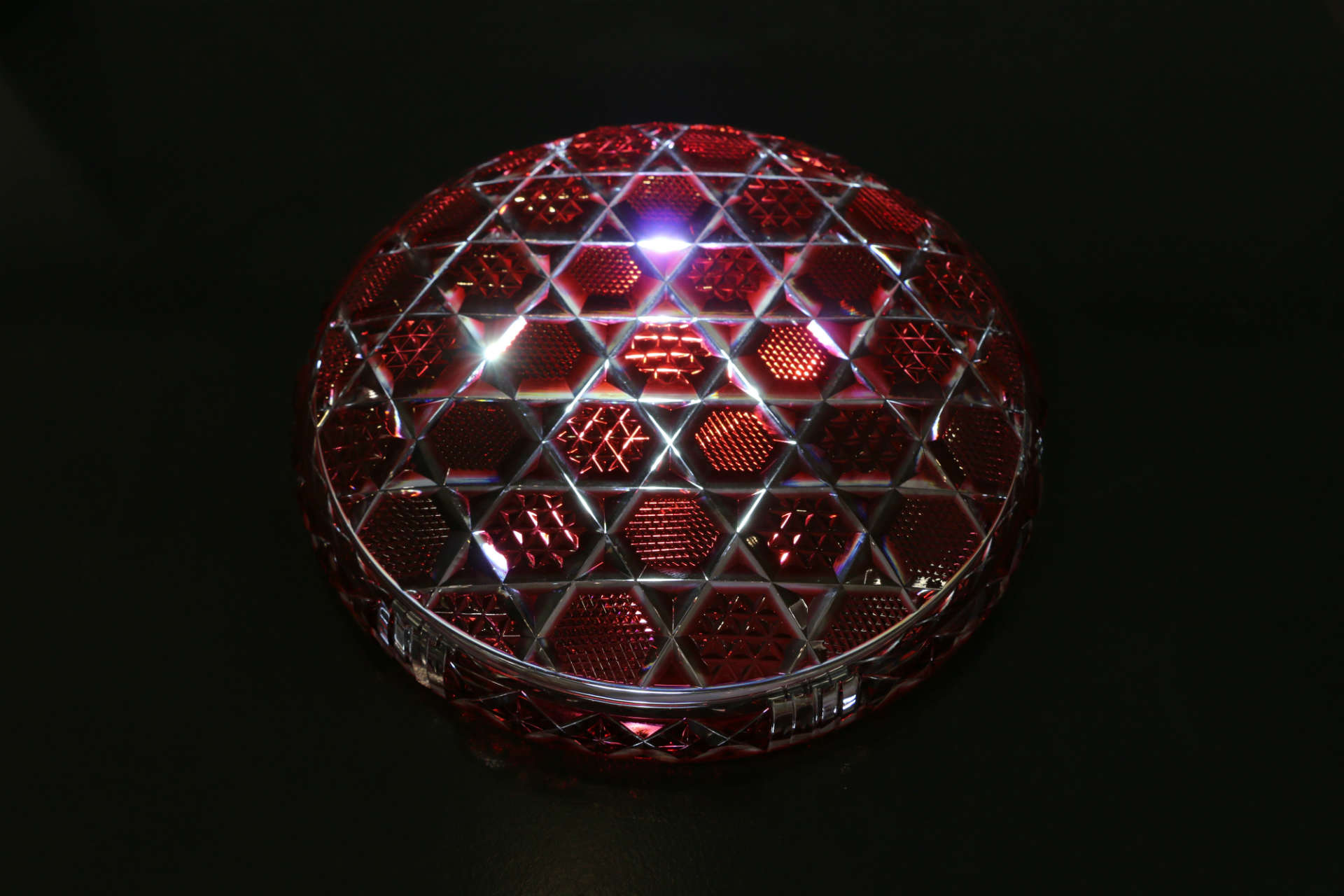

「切子は、外側の色ガラスと内側の透明ガラスが一体となって、外側に切り込みを入れることで模様を表していきます。

薩摩切子は他の切子と比べて分厚く、その分、切り込みの角度や深さによって、色のグラデーションを出す『ぼかし』の表現ができるのが特徴です」

「実は後世になって、カットの角度や深さまで研究した薩摩切子の専門書が出版されているのですが、実際にその通りにやっても、イメージ通りにはならなかったんですね。

目指す姿にするために、手探りで理想の色やカットの角度、深さを見つけていく。プロジェクト初期は、それこそ試行錯誤の繰り返しだったと思います」

1982年の展覧会から3年後の1985年には、薩摩切子の工房「薩摩ガラス工芸」がスタート。

薩摩切子の認知も少しずつ広まり、30年が経った現在は成形からカット、磨きまで26名の職人さんが働いています。

工房も、昨年には一般の方も見学できる施設としてリニューアルオープンしました。

もしも薩摩切子が100年続いていたら

もうひとつ、有馬さんが教えてくれた薩摩切子の特徴があります。それは模様。

「たとえば江戸切子は単一柄の連続ものが多いんです。着物の江戸小紋と一緒ですね。

一方で薩摩切子は、ひとつの器の中に複数の模様を組み合わせて表現します。当時のヨーロッパのカットガラスのように、非常にデコラティブなんですね」

「これは想像の域ですが、おそらく斉彬が、海外への輸出を視野に入れていたためではないかと思うんですね。

海を渡っても、一目見てそのゴージャスさがわかってもらえるような表現を目指していたのでしょう。

それを証明するように、当時作られた薩摩切子の中にも、日本の食文化にないような、デキャンタのような形をした酒瓶があったようです。

どこかで見聞きした西洋のトレンドをキャッチして、製品作りに取り入れていたんですね」

技術を研鑽し、不可能を可能にしていく姿は、復刻から20年たった現代の薩摩切子にも見ることができます。

「私たちは単に昔の姿形の通りにするのではなく、江戸時代に薩摩切子が『目指したもの』を大事にしています。

これはたらればの話になりますが、もし、薩摩切子の技術が途絶えずに100年続いていたら、果たして職人たちはずっと昔の技術や製法のまま作っていただろうか、と考えるんですね。

幕末にあって斉彬が、海外にも誇れる最高級の切子ガラスを作ろうとしたように、私たちも志は受け継ぎながら、今できる最高の技術で作れる現代の薩摩切子を、作っていくつもりです」

現代に蘇った薩摩切子。

その姿は単なる復刻版ではなく、江戸時代に他藩に先駆けて研究を成功させた志そのままに、これからも進化し続けていくのだろうと思います。

<取材協力>

株式会社島津興業 薩摩ガラス工芸

鹿児島県鹿児島市吉野町9688-24

099-247-8490 (島津薩摩切子ギャラリーショップ磯工芸館)

http://www.satsumakiriko.co.jp/

文:尾島可奈子

写真:尾島可奈子、公益社団法人 鹿児島県観光連盟

※こちらは、2018年1月24日の記事を再編集して公開しました。大河ドラマ「西郷どん」にも登場した薩摩切子。ぜひ実物をみていただきたい工芸品です。