人間国宝の愛した「花赤」という絵具

エリア

有田焼、京焼・清水焼、九谷焼‥‥焼き物の美しい絵付けになくてはならない、和絵具 (わえのぐ)。

陶芸で使う和絵具は、焼成によって発色するので、焼きあがって窯から出てくるまで仕上がりの色は明らかになりません。陶芸家の腕と絵具の相性があって、はじめて納得するものができ上がるといわれます。

それぞれの窯元がこだわりを持って使う絵具はどのように作られているのでしょうか。

人間国宝も愛用した赤絵具を生んだ、辻絵具店

訪ねたのは、江戸時代から佐賀県有田町で絵付けを支えてきた辻絵具店。

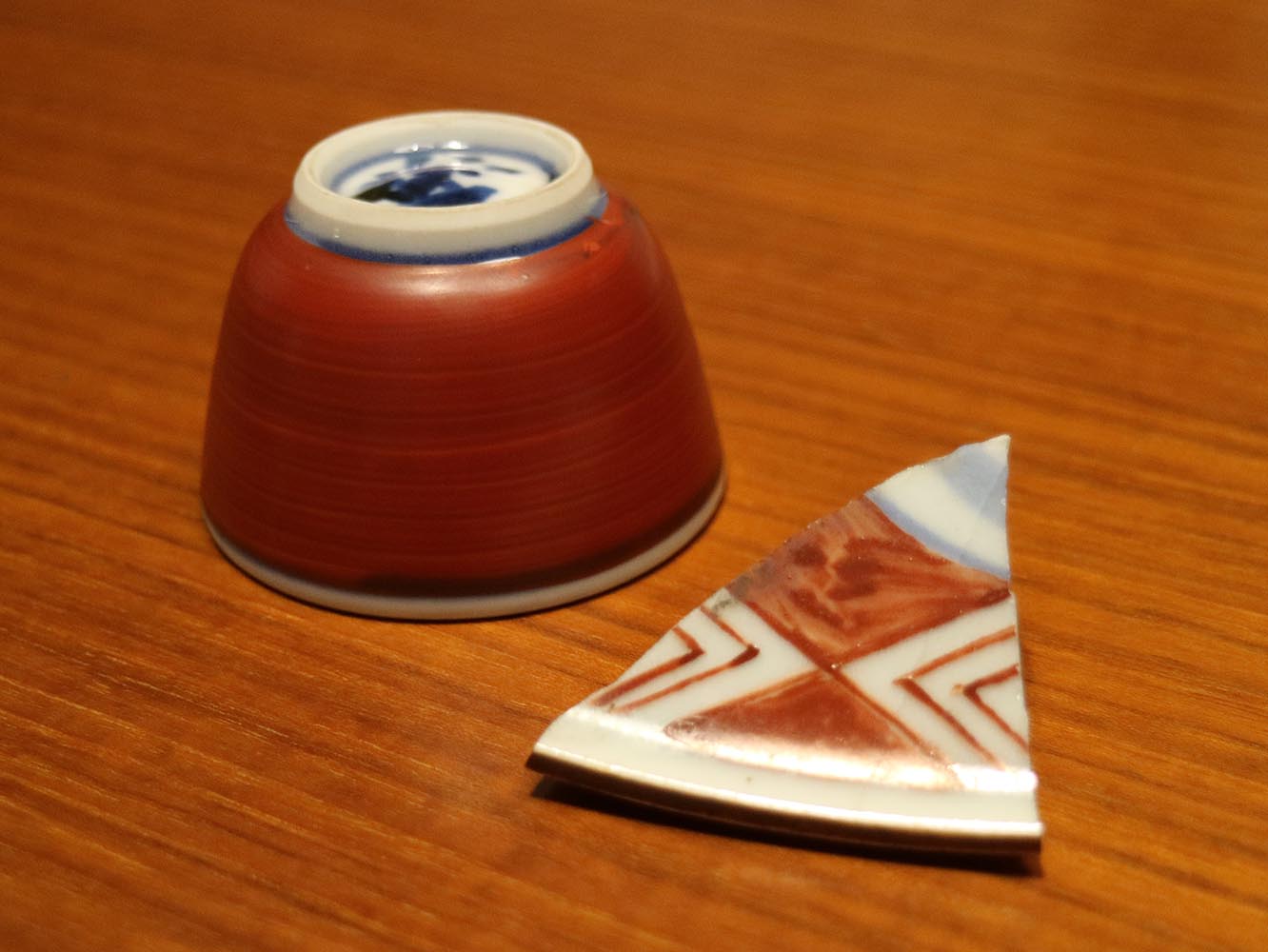

ほのかな赤から力強い赤までを自在に表現できる「花赤 (はなあか) 」。江戸時代に生まれたこの絵具を、今も作り続けています。

辻絵具店は、明治維新後も絵具の改良をはかり、独自の唐石 (とうせき=絵具の基材) を発明します。

この唐石で作った赤絵具の美しさが評判を呼び、色絵磁器の人間国宝・故富本憲吉 (とみもと けんきち) 氏にも信頼され、数々の名作誕生になくてはならない色を生み出してきました。

現店主の辻昇楽 (つじ しょうがく) さんは、色づくりに加え、文化庁の国宝・重要文化財保存整備事業による全国の作陶技術の研究を行い、陶芸界で唯一の選定保存技術保持者にも認定された方。

辻さんに、色づくりのこと、江戸時代から陶芸家に愛され続ける赤絵具「花赤」のこと、詳しく教えていただきました。

「和絵具」と「洋絵具」の違いって?

そもそも、和絵具とは何なのでしょうか。

「陶芸の絵付では、透明なガラス粉に着色剤を混ぜ合わせ、発色させて使います。

和絵具は、酸化金属をガラスの粉末に混ぜて発色させます。『ガラスの中に溶かし込む』ので透明感が出るのが特徴です。有田、京都、九谷がよく使います」

「洋絵具は合成顔料を使います。ビビッドでカラフルなものが多い。混ぜるガラス粉は生地に定着させる分だけの最小限、そのため不透明な仕上がりです。洋食器、マイセンなどでよく使われます。

マイセンでは日本の『ぼかし』を取り入れた絵柄もありますが、和絵具ほどの薄い色合いではありません」

発色へのこだわりから生まれた「唐石」

顔料と混ぜ合わせるガラスのことを「唐石」といいます。絵具を生地に定着させる材料です。和絵具ではガラスの配合量が多いので、陶石の質が仕上がりへ大きく影響し、発色を左右します。

現代では、量産されているものを購入して使うことが一般的ですが、辻絵具店では明治時代に開発した独自レシピの唐石を使い続けています。

10年かけて作られる「花赤」

江戸時代に作り出され、現在も多くの作家に愛され続けている絵具「花赤」。

職人の筆さばきが生きる絵具として知られています。粒子がナノレベルの細かさであることで、繊細で美しい濃淡のグラデーションを生み出せるのだそう。

「粒子のサイズが100ナノメートルの時、酸化鉄がもっとも明るく発色する状態と言われます。この状態にするために水に浸け、毎日上澄み液を入れ替えて、10年ほどかけて粒子を細かくしていきます。

水簸 (すいひ) と呼ばれる技法で、水を使って起こす風化現象 (岩石が長いあいだ空気にさらされてくずれ、土になる現象) を利用しています」

「実は、このやり方でなく機械で擦り潰しても、ナノサイズの粒子を作ることはできるのですが、潰している間に道具から削れた不純物が入り混んでしまうと発色が変わってくるのです。

原料はとにかく純度が大切。水も、水道水より交ざり物が少ない井戸水を使うなど、できる限りこだわっています」

「めんどうでも、やはりこの方がきれいな色ができるんですよね。だから続けています」

混ぜては焼くを繰り返す、「求める色」が生まれるまで

辻絵具店には、受け継いできた色を守るだけでなく、新たな色づくりの依頼も日々舞い込みます。

老舗窯元から若手作家まで幅広い相談があり、求められる色も様々。依頼主が思い描く色は、でき上がるまで目に見えません。イメージの見本を用意してもらったり、なんどもやりとりして作り上げていくのだそう。

「焼き物は、土、釉薬、絵具の三層になっています。それぞれが熱で膨張します。その膨張度合いがぴたりと合わないと、貫入(かんにゅう =細かいヒビ)が入ったりめくれ落ちる。

そこを唐石の調合によって膨張率をコントロールした上で、色合わせをしていきます。基礎と色合いの調合の2段階。大変です。でも、それで喜んでもらえると嬉しいよね」

辻さんは、清水焼の職人として働いていたこともあり、現在も作陶を続けています。焼き物のこと、色のこと、両方の視点から考えて色づくりをしているのだそう。

焼きあがるまで色がわからない和絵具。可能な限り実際の状態に近づけるため、依頼主が使う生地を預かり、その生地に色を乗せ、店の窯で試作します。ある程度納得できたところで、実際の窯で焼いてもらい仕上がりを確認します。

「若い頃に担当した、源右衛門窯の『緑』では、137種類の緑を作りました。丸一年の試行錯誤でした。

窯の大きさによって熱の上がる速度も異なるのでガラスの溶け具合も違う。窯によって癖があるので、こちらの窯で合わせても向こうの窯で焼くと違う仕上がりになってしまう。そのことを実感を持って学ばせてもらう機会でした。調合した色は全てデータを残しています。この時の経験が今に生きています」

「色づくりには、基本となる色と、時代が求める色があります。

明治期には鮮やかな発色の合成顔料が海外からたくさん入ってきて、ビビッドな色も増えました。バブル景気の頃は特殊な色が求められることも多くありました。昔の資料を引っ張り出してきてみたりして、様々な色に挑戦しました。

だけど、僕はやっぱり純粋な和絵具が好きなんです。できるだけ合成顔料を使わず、自然素材だけの原始的な色づくりに挑戦し続けたいと思っています」

手をかけて、時間をかけてでき上がった純度の高い原料、作り手の環境を考えて繰り返す試作、細かく色のデータを残し日々続けられる研究。焼き上がるまで結果が見えない色の世界。数々の調整と試行錯誤を経て、理想の色がやっと生み出されます。

美しい焼き物が生まれる舞台裏。色づくりの世界もとても奥深いものでした。

<取材協力>

辻絵具店

佐賀県西松浦郡有田町赤絵町1-2-1

0955-42-3474

※辻絵具店の「辻」の字は、正しくは「しんにょうの点1つ」です。お使いのブラウザにより異なる表示の場合があります。

文・写真 : 小俣荘子

こちらは、2018年2月18日の記事を再編集して公開しました。