ご当地お座敷遊び「べく杯」で、高知の宴は二度盛り上がる

エリア

可杯と書いて、べくはいと読む。

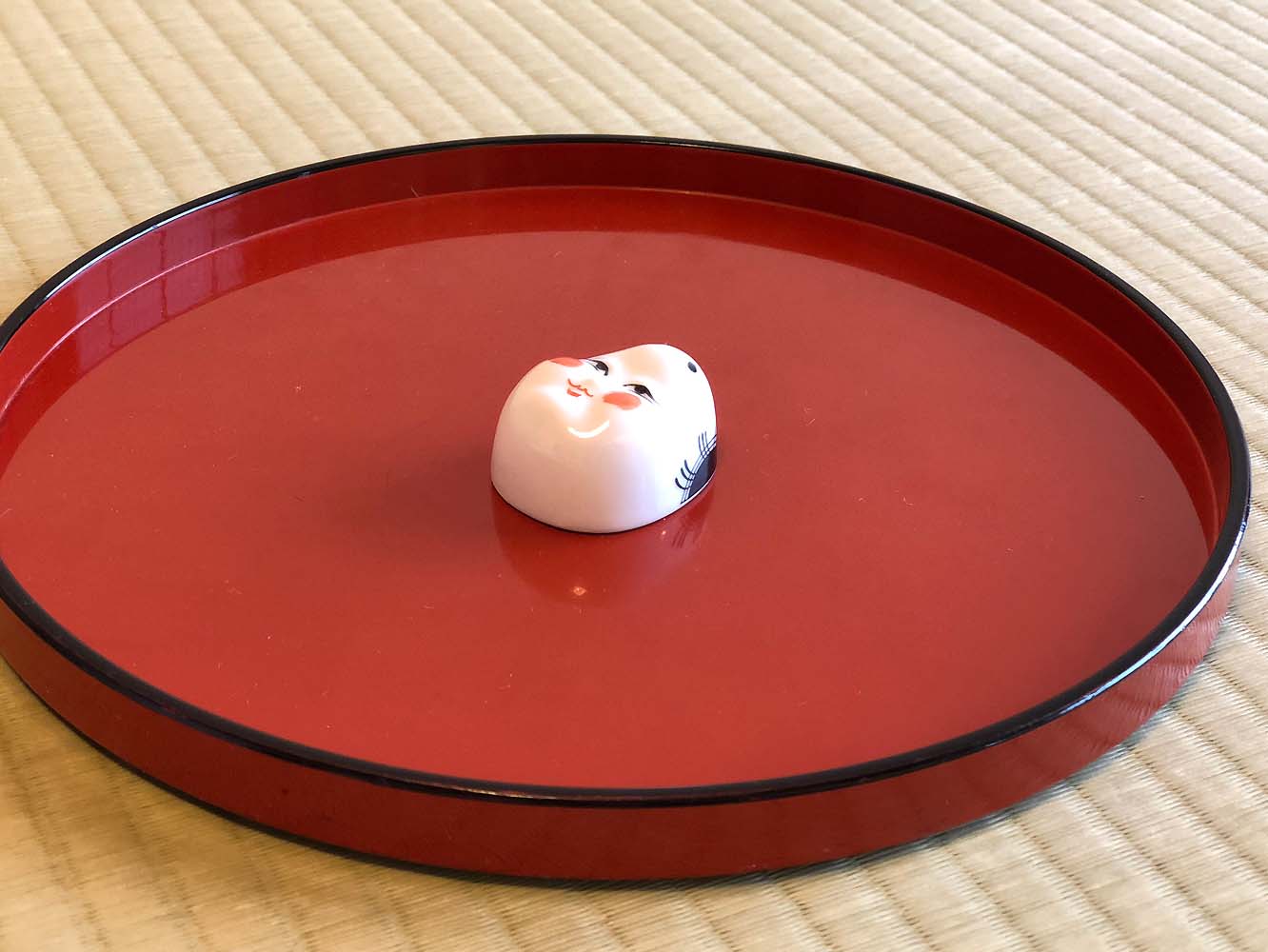

高知を訪れると、おみやげ物屋さんや宴席でよく見かけるものがあります。

さて、これは何でしょう?

おもちゃのようにも見えますが、実はこれ、宴席の座興で使う杯なのです。その名は「可杯 (べくはい) 」。どうやって使うのでしょうか。

今日は、高知の人々が親しんでいる、楽しくも恐ろしい (?) お座敷遊びの道具をご紹介します。

飲み終わるまで、手が離せない?

「可」の文字は、漢文では「可◯◯〜 (◯◯すべし〜) 」と使い、文末に「可」の文字を書くことはありません。そのことから、下に置けない杯を「可杯」と呼ぶようになったのだとか。

可杯は、円錐状に杯の底が尖っていたり、穴があいていたり、そのままではお酒がこぼれてしまう形をしています。一般的な杯に穴を開けたシンプルなものから、人や動物の姿をモチーフにしたものなどデザインは様々です。

もう一度、さきほどの可杯を見てみましょう。

この3つの面が描かれた独楽を回します。

大勢で輪になって、独楽をかわるがわる回して杯を決めながら飲む、というのが可杯の遊び方です。

高知の老舗酒造が見つけた、宴会をもっと楽しむ道具

高知に可杯を浸透させた立役者の元を訪ねました。高知県の佐川町に酒蔵を構える司牡丹酒造株式会社です。

「可杯というものは、実は、かつて全国各地にあったようです。ですが、いつしかほとんど見られなくなりました。これを残念に思った先代社長が、ある時このお面の可杯の型を見つけ、商品化を思い立ちます。

そうして、1976年に酒と3面の可杯を詰め合わせたセット商品を発売しました。この商品が好評を博し、またたく間に高知県全域に知れ渡りました。

加えて、高知の料亭では古くから宴会のお遊び歌として『ベロベロの神様の歌』というものが歌われていたのですが、これが可杯と結びつきます。独楽を回したときに、この歌を歌って囃し立てることで一層盛り上がりました」

「宴席では、この歌の『お酒』の部分を『男前』『助平』『べっぴんさん』などにアレンジして歌います。手拍子をしながら独楽が止まるのを待ちます。独楽に指された人は『男前』であったり、『助平』や『べっぴんさん』というわけで、爆笑の中で当たった可杯を飲み干すんですね。

お酒好き、それも大人数でにぎやかに飲むのが大好きな高知県人にこのお遊びは大歓迎されました。こうして可杯は、『はし拳 (はしけん) 』と並び称されるほどの土佐を代表する宴席のお遊び、土佐の酒文化となったのです」

下戸にも優しい、「おきゃく」文化

高知の宴会には2回の山場があるのだそうです。1回目は、料理とお酒を味わいながら酒量が増えて楽しく賑やかになる盛り上がり。2回目は、「もう飲めない」と思い始めた頃におもむろに始まる、お座敷遊びのとき。

「土佐の人はお酒好きなのに、なぜ勝ったらではなく、負けたらお酒を飲むの?とよく聞かれます。

でも、可杯などの遊びが始まるのは宴会の後半なので、みんなすでにたっぷりお酒を飲んでいる状態なんです。酔った状態でさらに楽しもう、楽しんでもらおうと始めるのですね」

なるほど。とっても楽しそう!と思いつつも、少し不安になってしまいました。というのも、実は私、下戸なのです。

宴会の席の賑やかな雰囲気や食事を共にするのは大好きなのですが、お酒をほとんど飲めない身で、高知の宴会を楽しめるのでしょうか。飲めないことで興ざめさせてしまっても申し訳ない。なんだか怖いような気もします。

「司馬遼太郎の『龍馬がゆく』など読んでいると、かつては千鳥足になってまっすぐ歩けないほど酔わせることがおもてなしであると考えるところもあったようですが、今はそんな時代ではないですよね。いつの時代も考えているのは、来た方に楽しんでいただくこと。

高知では、宴会を『おきゃく』と呼びますが、これもお客さんが来たから宴会をしよう!ということから、転じて宴会そのものを表す言葉になりました。この言葉にも高知の人々のもてなしたい気持ちが表れています」

「お酒をたくさん勧めるのは、お客さんを酔い潰すためではなくて、あくまで喜んでもらうためなんです。ですので、飲めない人にはお茶やジュースを用意してお座敷遊びをする料亭もあります。

もちろんどんな席でも『この人お酒弱そうだな』と気づくと、まわりのみんなが喜んで代わりに飲んでくれますよ。期せずして勧められてしまった時も、形だけ口をつけて全く飲まなくてOKです。それで気持ちは伝わりますから、安心してくださいね。

もともと、おきゃくは子どもも参加するものです。お酒が飲めなくてもいいんです。楽しんでもらえたら嬉しいのですから」

竹村さんのお話を伺って安心しました。高知の人たちの歓迎の気持ちが宴を作っているのですね。

1000年前から宴会好き?海と山が生んだ食文化

それにしても、高知の人はどうしてそんなに宴会をするのでしょうか。

「宴会で飲んだくれている様子は約1000年前に書かれたと言われている『土佐日記』にも描かれていますから、かなりの昔から筋金入りの宴会好きですよね。 (笑)

ひとつは、豊かな食環境の影響。海も山も川もある高知では、新鮮な食材がたっぷりと獲れますし、清流から美味しいお酒も造れます。高知のお酒は淡麗辛口が中心です。これは、新鮮な食材を生かしたシンプルな料理との相性を考えてのこと。お酒も食も進みますから、宴会せずにはいられませんよね。

もうひとつは、四国山脈で囲われていてよそからのアクセスが悪いということ。はるばるやって来た人を歓迎して、地元の幸でもてなしたことから『おきゃく』文化が発展していったのではないかと考えられています」

滞在中、ふらっと入った先々であたたかく迎えられました。お店の方だけでなく、隣の席の常連さん、はたまた後ろのテーブルの方にまで話しかけられ、おすすめメニューを分けていただいたり、献杯返杯 (交互にお酒を注ぎ合う飲み方) を受けたり。飲めなくても、歓迎してくださる気持ち、心遣いが嬉しいものです。そうして楽しい夜は更けていき、すっかりお酒の席の虜になったのでした。

<取材協力>

高知県高岡郡佐川町甲1299番地

<掲載商品>

文・写真 : 小俣荘子

こちらは、2018年4月18日の記事を再編集して掲載しました。お盆で人が集まる時期、可杯で盛り上がるのも楽しそうですね。でもお酒はほどほどに。