琉球ガラスの魅力をさぐる旅。沖縄最古の工房で知った美しい色の秘密

エリア

戦後の資源不足から生まれた、沖縄の琉球ガラス

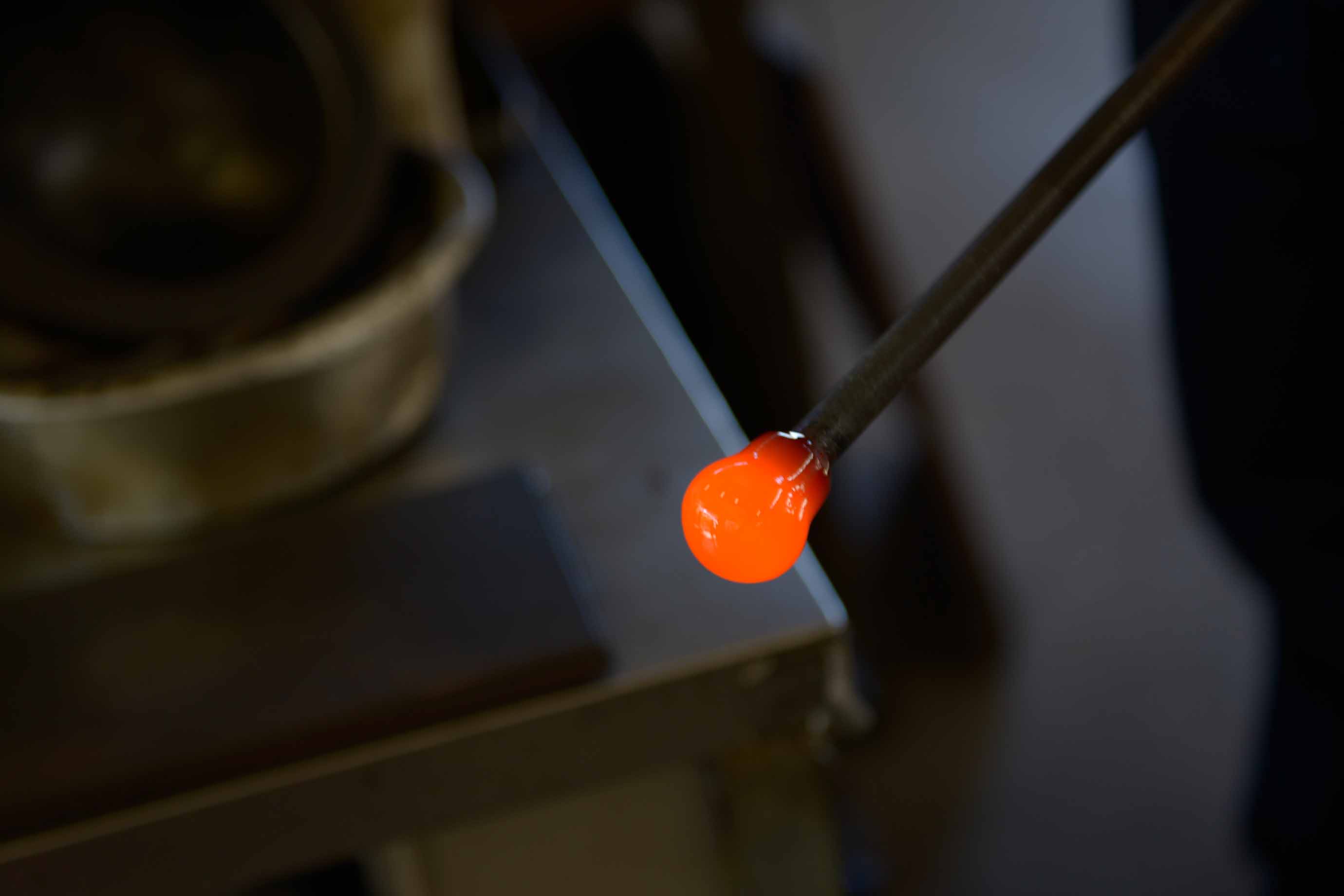

沖縄を代表する工芸品のひとつ、琉球ガラス。落ち着いた色合いや、時折ガラスの中に見える涼しげな気泡が魅力です。

実はこの琉球ガラス、廃瓶などの再生ガラスを使って作られているのです。

琉球でのガラス製造は明治時代に始まっていましたが、原料の枯渇や戦争の影響で、戦前のガラス工房は全てなくなってしまいました。現在残っている琉球ガラスは、第二次大戦後に発展したものです。

再生ガラスを使う製法は、戦後の資源不足から生まれたやり方でした。最初こそ必要に迫られて始まった琉球ガラスですが、沖縄の人々はそこに独特の美しさを見出し、この素材だからこそ生まれるものづくりへと発展させてきたのです。

現在では、廃瓶の減少や製造時の扱いが難しいことから作り手は減ってしまいましたが、独特な色や気泡の魅力をもつ琉球ガラスには、県外にも多くのファンがいます。

沖縄最古の工房を訪ねる。窓からできる琉球ガラス

今もなお、昔ながらの原料で琉球ガラスを作り続ける最古の工房、奥原硝子製造所を訪ねました。

奥原硝子製造所の代表的な琉球ガラスの色は「ライトラムネ色」と呼ばれる淡いブルーグリーン。

さて、この色は何から生まれているでしょう?

答えは、窓ガラス。

「一見透明に見える窓ガラスですが、実は薄く色が付いています。私たちの工房では、窓ガラスを作った時に出る切れ端を主な原料として使っています。廃瓶などの素材もそうですが、砕いて、溶かして成形すると独特の美しい色が生まれます」と上里さん。

「窓ガラスをベースに、他の廃瓶などと重ね合わせてグラデーションをかけることもあります。稀にコバルトを使ってブルーを出すことはありますが、基本的に新たな着色はしません。再生ガラスが持つ、霞みがかっているような淡い透明感を生かして作ることにしています」

残す美しさ。琉球ガラスに込められた気泡の魅力

通常のガラス成形では気泡が入ると失敗とされます。しかし、再生ガラスを使うと気泡が生まれやすく、完全になくすのは困難なこと。ならば、この気泡も美しさとして生かしていこうと、細かな泡をあえて残すようになったそうです。

剣山などの針を使ってガラスの表面に窪みをつけ、その上にさらにガラスを巻きつけることで意図的に気泡を作ることもあるのだとか。

丈夫さと安定感。使うことを意識した琉球ガラス

戦後のアメリカ統治時代、工房には駐在するアメリカ兵からたくさんの注文が舞い込みました。西洋のライフスタイルの中で使われる様々なガラス製品を作ることで、奥原硝子製造所の製品バリエーションは増え、形も洗練されていきます。

ぽってりとした安定感とほどよい厚みのある器は、壊れにくく扱いやすいため、飲食店も信頼を寄せています。季節を問わず使える色合いとそのフォルムも魅力ですね。

そんな「使える器」を作り続けてきた奥原硝子製造所。上里さんに、おすすめの使い方を伺うと、「しっかりした器なのでアウトドアにも持って行ってほしいなと思っています」という答えが返ってきました。

光に照らされることで色が映える琉球ガラス。たしかに太陽との相性抜群です。しっかりとしていて壊れにくいからこそ、キャンプでサラダやフルーツを盛り付けたり、冷たい飲み物を注いだり、開放的な場所で使ってみたくなりました。

<取材協力>

奥原硝子製造所

沖縄県那覇市牧志3丁目2-10 てんぶす那覇2F

098-832-4346

文:小俣荘子

写真:武安弘毅

※こちらは、2018年6月9日の記事を再編集して公開しました。