琉球王朝の最高傑作を、未来に。21世紀に蘇った幻の「東道盆」プロジェクト

エリア

*こちらは、2018年6月20日に公開した記事です。琉球王朝の美しい漆器文化を、未来に継承していこうと取り組む人たちを取材しました。首里城のこれからの再建を願い、再掲いたします。

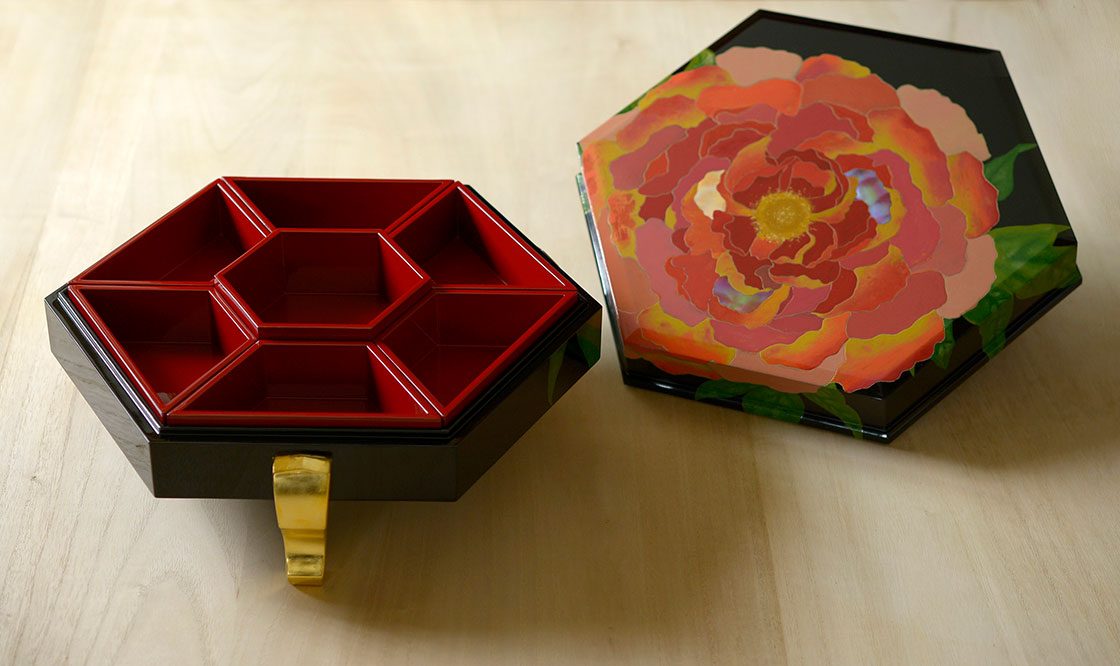

色鮮やかな花々に負けず劣らず華やかな器。

これはいったいなんでしょう?

琉球漆器の最高峰と言われる「東道盆(トゥンダーボン)」です。

琉球王朝時代、中国の大使をもてなすために使われていた蓋つきの器で、中には伝統料理などを盛り付けます。

主に首里城内でしか使われていなかったため、王朝が消滅してからは、ごく一部で受け継がれてきました。

そんな歴史と伝統ある東道盆を現代に蘇らせた人たちがいます。しかも単なる復刻ではなく、現代の暮らしで使える形に仕立て直して。

いったいどんな人たちが、どのように蘇らせたのか。

発起人であるプロデューサーの宮島さおりさんと、実際に東道盆を手がけた漆職人の森田哲也さんにお話を伺いました。

*以下、宮島さんの発言は「宮島」、森田さんの発言は「森田」と表記します。

中国からのお客さまをもてなす器

沖縄本島の南にある森田さんの自宅兼工房を訪ねると、たくさんの東道盆が出迎えてくれました。

形も様々で、お正月のおせちを入れるお重のようにも見えます。

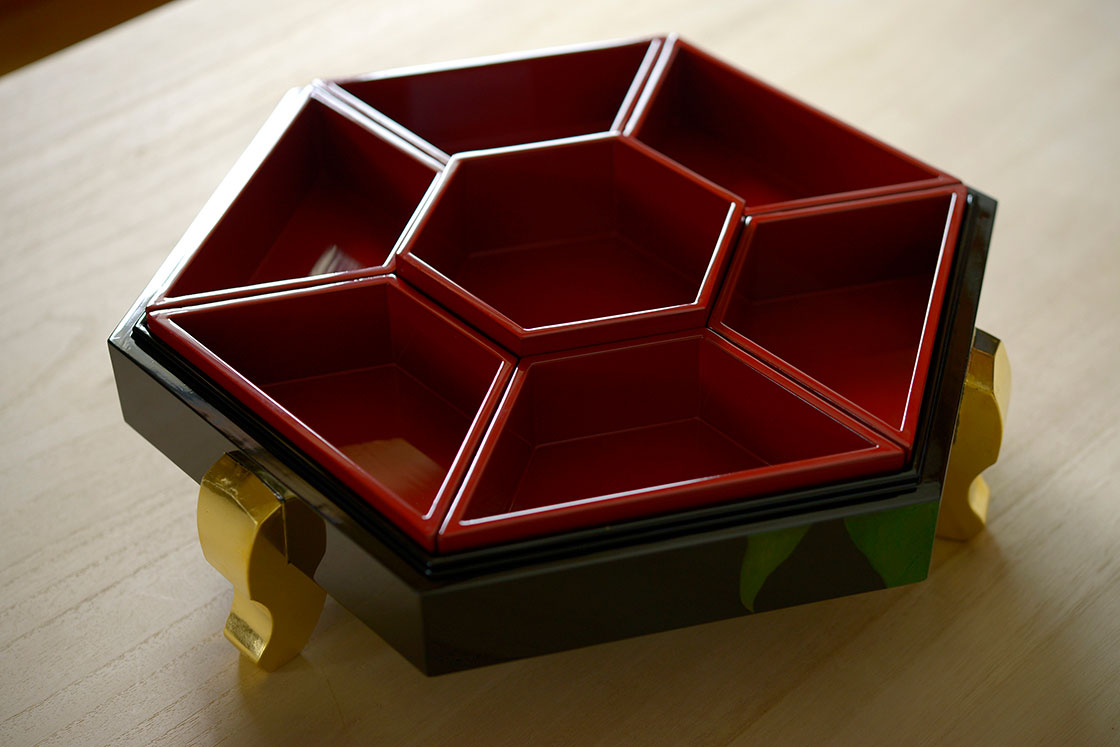

宮島「東道盆の形は長方形、正方形、六角形、丸といろいろあります。真ん中のお皿も丸や、四角、素材も石、陶磁器、漆器があったりと、決まりごとはあまりありません」

ただ、お皿の数だけは意味があるそうです。

宮島「中国では、5、7、9、11、13といった奇数が縁起のいい数とされています。東道盆は王朝が中国から来るお客さまをおもてなしするための器なので、中国人の方に気持ちよく食事をしてもらうために、縁起のいい数にしてあるんです」

お皿の数以外は、時代時代によって変わってきたのではないかとのこと。

というのも、資料や古文書が残っておらず、東道盆そのものも減っているため、詳しいことがわからないそうです。

宮島「東道盆が琉球王朝で使われていたことはわかっていますが、いつから使われていたのかもわかっていません。中国に贈ったものが残っており、おそらく17世紀ぐらいにはあったんじゃないかと考えられています」

一生に一回作れるかどうか分からない、沖縄漆器の最高峰

プロジェクトが始まったのは2014年のこと。

宮島さんが代表を務めるNPO法人アートリンクで、学校に琉球漆器を紹介する出前授業をすることになり、若い漆工芸士たちと知り合ったことがきっかけだったそうです。

宮島「その年の忘年会の席で“沖縄漆器の中の最高峰って何?”って森田君に聞いたら、東道盆だっていう話になって。“でも、作ってみたいけれど一生のうち一回作れるかどうか分からない”と言われました」

東道盆はその背景から一般的な需要がなく、依頼がないと作れないもの。

宮島「じゃあ作ってみよう!って。それがきっかけなんです。

どうせ作るなら昔のものをただ復刻するのではなく、今のライフスタイルに合った、新しいものを作ろうと始まりました」

プロジェクトのきっかけを生んだひとり、森田さんは沖縄伝統の琉球漆器の職人として首里城の復元も手がける実力の持ち主。そんな森田さんでも、東道盆を作るのは初めてだったと言います。

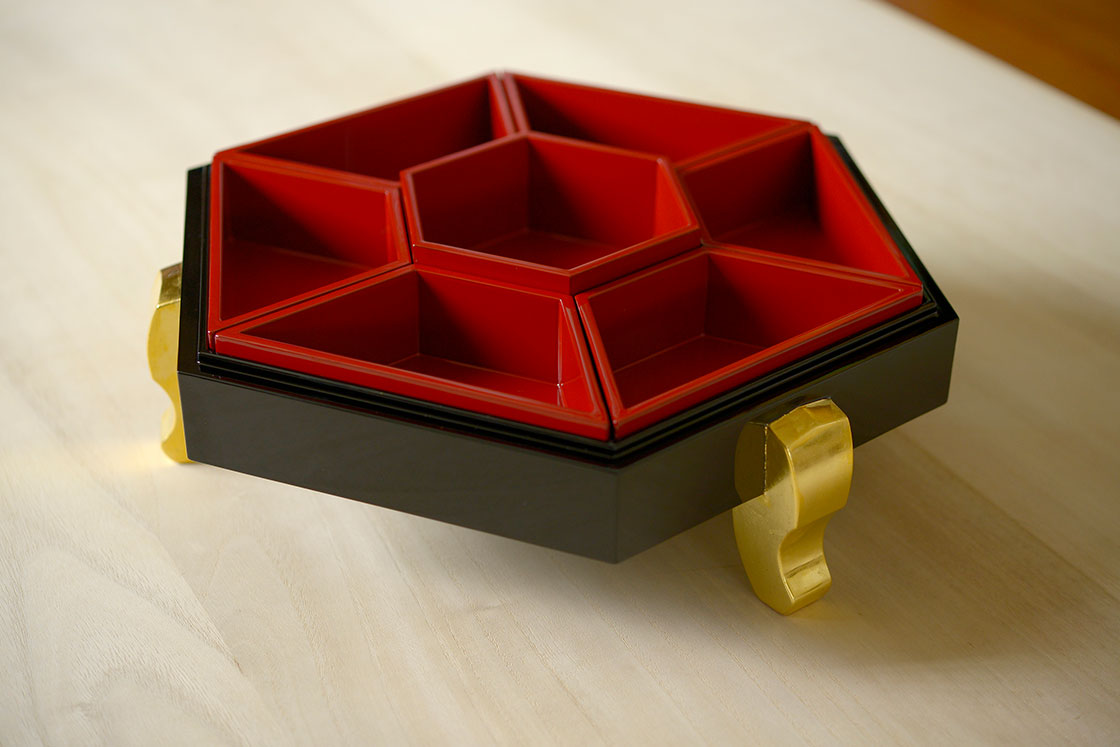

森田「普段、作っている器はお椀くらいのサイズのものなので、箱もので足があって、加飾も全部やるということはありません。だから、東道盆を作ること自体が新鮮でしたね」

こうして東道盆プロジェクトが動き出しました。

15世紀から続く琉球漆器の歴史

そもそも沖縄の漆工芸の歴史は古く、1400年代にはすでにあったと言われています。

宮島「沖縄は高温多湿で、漆を塗るのにとてもいい気候なのと、螺鈿に使う夜光貝が生息しているんです。沖縄の夜光貝は光がすごくきれいだというので珍重されていたこともあって、漆器の産地になったんです」

琉球王朝時代、中国や日本への献上品として漆工芸が発達し、国を挙げて優れた漆器が輸出されていました。その技法はとても華やかです。

森田「琉球漆器の四大技法に螺鈿(らでん)、箔絵(はくえ)、沈金(ちんきん)、堆錦(ついきん)があります。この四つは、今回制作した東道盆にも使われています」

現代価格にして300万。かつての王族仕様を現代のマンション仕様に

琉球漆器のあらゆる技術を駆使して臨んだプロジェクト。わずかに現存するものを参考にしながら、最初に見直したのは器の大きさでした。

宮島「もともと東道盆は床に置いて使うものなので、足がついています。元はもっと背が高いんですよ。しかも、大勢で食事をするので、すごく大きいんです」

華やかな酒席が目に浮かぶようですが、今作れば最高級品で300万はかかるそうです。さすが、王朝で使われてきた琉球漆器の最高峰です!

宮島「ただ、それではとても買えないですよね。今は核家族が多いし食事もテーブルでするので、背を低く、サイズも小さくしました」

手加減しないデザイン

宮島「デザインは商業デザイナーさんにお願いしました。もちろん、職人も自分でデザインはできるのですが、自分ですると加減しちゃうって言うので」

加減するとは、どういうことでしょう?

森田「それぞれ得意な技法があるので、どうしても自分が作れるデザインになってしまいがちなんですよね。それよりも全然やったことがない人に考えてもらった方が、斬新なものが出てくるんじゃないかと」

宮島「デザイナーさん、職人、私と、みんなで相談しながら作り上げました。そうすることでフラットに東道盆の良さをつかむことができて、とてもよかったなと思っています」

昔の人がみたらびっくりするような発色

塗りの技術の進化も、新しい表現を可能にしました。

森田「昔は鉱物顔料しかなかったので、黒、赤、緑ぐらいで色のバリエーションは少なかったかもしれませんね」

森田「こういうカラフルな発色は、昔は難しかったと思います。今は漆に適した顔料が開発されたので、絵の具に近いような発色ができます」

現代のデザインにあった華やかな色使いができるのはうれしいですね。

宮島「昔の人がみたらびっくりするでしょうね」

世界で自分だけの東道盆

こうして2015年、現代に生きる東道盆が完成しました。

価格は30〜40万円。一般的な食卓道具と比べれば値が張りますが、プロジェクト発足以降、オーダーメイドの注文もあるそうです。

宮島「お母さんが自分がデザインしたものを娘に残していきたいとか、息子さんが絵を描くのが好きで上手なので、そのデザインを使いたいとか」

森田「欲しいと思う人は、自分だけの東道盆が欲しいみたいです。おじいちゃんからもらったものをもうちょっと新しくしたいとか、自分好みのデザインがあるんですね。

これからは、今あるものを見本にしながら、もう一回り大きくしたいとか、花を青色にしたいとか、お客さんひとり一人の要望を聞きながら作るのようになるのかなと思います」

宮島「それが工芸の良さですよね。昔も職人さんと話しながら作っていたんだと思います」

一家に一台、東道盆

東道盆は、一人の職人がひとつ作るのに1年かかるという大作です。そんな長丁場のプロジェクトを支えたスローガンがありました。

「一家に一台、東道盆」

宮島「今は大量生産で大量消費の時代。ですが、工芸はそれでは成り立っていきません。少々高いのも、そりゃそうです、全て人の手で作るものだから。

高くても頑張って買って、それを直してずっと使っていくという文化の元で、はじめて成り立つ器です。だから、『一家に一台、東道盆』。家宝を手に入れるつもりで、暮らしに迎え入れてもらえたらと思っています。30万、40万するけれど、車を買うよりは安いですからね」

森田「ひとつ作るのに1年はかかるというのは、個人工房でいくつも仕事しながら作っているためなんですね。平行で作っても2個ぐらいが限界です」

宮島「それが一家に一台という需要が生まれてきたら、自分は親方になって、分業制にして指導をしたりもできる。東道盆で、琉球漆器の産業全体を復興するっていう大それた夢も持ってるんですよ」

家族の思い出を、東道盆に乗せて

宮島「今、漆器の代わりになるものがいっぱいあって、漆じゃなきゃいけないものが家に見つからないんです」

漆器は摩擦に弱い、紫外線に弱い、値段も高い、出来上がりに時間がかかる。利便性だけで言えば、他の素材よりかなり分が悪い、と宮島さんは言います。

宮島「じゃあ、この文化を残していくために何が必要だろうって考えたときに、歴史や先代から受け継がれてきた誇りや使命感、アイデンティティーを柱にするしかないと。それが一番色濃く出せるのが、東道盆かなと思ったんです」

宮島「作る方も使う方も、琉球にこんな歴史があったんだって、ちょっと誇らしく思うような状況が生まれればいいかなと思っています。

沖縄に住んでいる人はもちろん、沖縄に縁がある人、この土地や文化を好きな人だったらどなた誰でも使って欲しいなと思います。

家族の思い出を東道盆に載せて、未来に運んで行ってもらえたら嬉しいですね」

「いつかは東道盆」と呼ばれる日まで

2014年に始まったプロジェクトも今年で4年目。

今後は海外に持って行くことも考えているそうです。

宮島「販売というよりは東道盆を使った食事会とか、文化的な体験もいいのかなと思っています。

食事会での使い方を参考にしてもらって、自分の暮らしにある姿を想像して欲しいんです。“いつかはクラウン”じゃないけど、いつかは東道盆みたいに、ちょっと頑張って買う、憧れの存在にできたらいいなと思います」

フランスの展示会では、東道盆にお花を入れたり、チョコレートやマカロンを入れたりもしたそうです。

他にはどんな使い方が、と森田さんにたずねると、こんな答えが返ってきました。

「僕は自分が大切だと思うお客さんが来たときに、何でも好きなお料理を盛り付けてくれたらいいと思っています。

何よりもまず、使うことに意義がありますから」

現代に蘇った琉球漆器の最高峰、東道盆。

時代から忘れさられそうになっていた美しい文化は、「一家に一台、東道盆」の合言葉とともに、21世紀の沖縄に再び、息づこうとしています。

<取材協力>

NPO法人ARTLINK

木とうるし工房 ぬりとん (森田さんの工房)

文:坂田未希子

写真:武安弘毅

画像提供:NPO法人ARTLINK