小平奈緒の金メダルを支え、谷口浩美は「この靴のおかげ」と言った。

エリア

ゴールドのライン

「銀メダルおめでとう。500メートルは必ず金。応援してます。体調には気をつけて」

今年2月14日、平昌五輪の6日目。スピードスケート女子1000メートルが行われ、日本の小平奈緒選手が銀メダルを獲得した。

兵庫県加古川市の自宅でその快走を見ていたシューフィッター 三村仁司さんは、小平選手にお祝いと激励のメッセージを送った。しばらくすると、小平選手から返信が届いた。

「ありがとうございます。自信をもってあとはやるだけです」

銀メダルに気落ちした様子も、4日後に控えた500メートルに向けて気負っている気配もない。三村さんは頼もしく感じながら、再びメッセージを書いた。

「そうですね。自信をもってやれば結果がついてきますよ。気持ちを強く持って、自分に勝ってください」

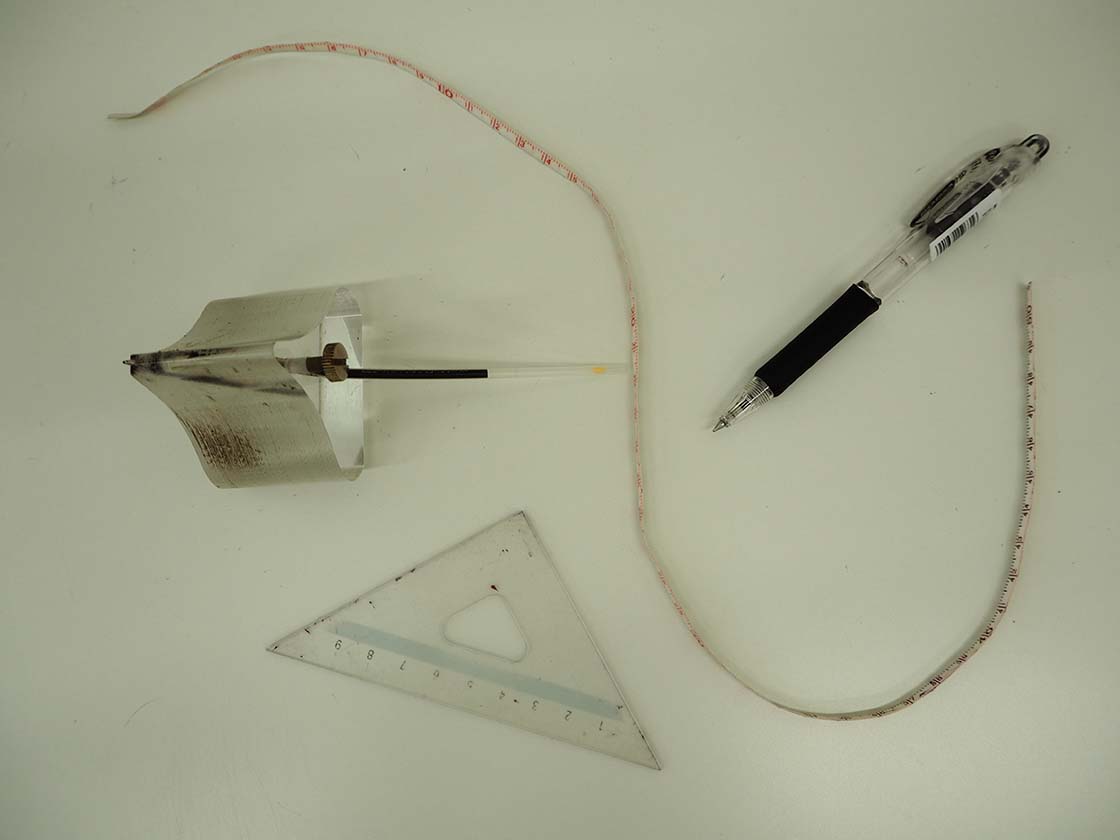

三村さんは、平昌五輪前のやり取りを思い出していた。アシックスを定年退職した後の2009年、故郷の加古川市に立ち上げた「ミムラボ」では、さまざまなジャンルのスポーツ選手にオーダーメイドのシューズを作っている。

小平選手にも、レース前のアップ用、ダッシュ用などトレーニングシューズを4種類提供しているのだが、五輪前に小平選手から「金メダルを取るので、ゴールドのラインが入ったシューズを作ってください」と頼まれたのだ。

今年1月1日、三村さんはニューバランスとグローバルパートナーシップ契約を締結。小平さんにもニューバランスのシューズを提供しており、側面に入る白い「N」の文字をゴールドにしてほしいという依頼だった。

まだニューバランスと契約して間もないこともあり、「N」をほかの色に変えたことがなかった三村さんは、「わしは白のラインしか無理やねん」と一度は断ったそうだ。しかし、小平選手も諦めない。

「一足だけでいいので、ゴールドのラインで作ってもらえませんか?」

いつも素直で謙虚な小平選手が、ここまで食い下がるのだ。よっぽど平昌五輪に懸ける想いが強いのだろうと思った三村さんは、ニューバランスに掛け合い、特別に「N」が金色に輝くシューズを二足用意した。そのシューズが小平選手のもとに届けられたのは2月4日。その二日後、小平選手はピョンチャンに向けて旅立った。

1000メートルで銀メダルを取り、迎えた500メートル戦の2月18日。小平選手は、五輪新記録の36秒94を叩き出し、表彰台の一番高いところで君が代を聞いた。スピードスケートでは、日本女子で初となる金メダルだった。

51年のキャリアを誇る三村さんがシューズの製作を手がけてきた数百人の選手のなかで、五輪の金メダリストは4人目だった。フィンランドのラッセ・ビレン選手、マラソンの高橋尚子選手、野口みずき選手、そして小平選手だ。

1967年3月21日、兵庫県神戸市。

この日、兵庫県立飾磨工業高等学校を卒業した三村さんは、アシックスの前身、オニツカに入社した。配属は第2製造課。多品種少量生産の部署で、さまざまな種類のシューズを手づくりするのが仕事だった。

三村さんは、納得がいかなかった。陸上の名門校でキャプテンを務め、インターハイにも出場した経験のある三村さんのもとには、3校の大学から推薦入学の話が来ていた。それを蹴り、オニツカで働くことを選んだ理由は「勉強が嫌いだから」だけではない。

高校時代に履いていた布製のランニングシューズがあまりに貧弱で、すぐに破れたため、「もっと丈夫な靴があったらええのに。研究して良いものを作りたいな」という強い想いがあったからだ。

面接の時にも「研究所で働きたい」と希望を伝えていたから、第2製造課への配属は不本意だった。その不満を上司に伝えると、「ものづくりをわかってからにしたほうがええ」と諭されて、渋々ながら受け入れた。

第2製造課では靴づくりをイチから学び、6年目、念願の研究室に異動。ゴムやスポンジの硬度、軽さ、クッション性、接着剤、摩耗の速度など機能的なことを学んだ。

転機が訪れたのは74年。この年、オニツカはトップアスリートを育成し、サポートすることでシューズのブランドと認知度を高めようという方針を定めた。当時、同じような戦略をとっているメーカーはほかになく、日本では先進的なアイデアだった。この新機軸を担う人材として経営陣から白羽の矢を立てられたのが、三村さんだった。

「トップ選手とコミュニケーションを取るにはある程度運動できる人間が適してるだろうってね。僕は入社してからずっと陸上部のエースで、別府毎日マラソンにも出ていましたから。それと、選手個々の対応をするからには、軽さとか反発性とか専門的なことがわからないといけない。さらに、自分で靴づくりもできなきゃいけない。その3つの条件に適う人材がほかにいなかったんですよ」

名刺には「特注チーム」と刷られていたが、メンバーはひとり。この日から、「教えてくれる人もいないし、ほんまにええ靴できるかな」と半信半疑の若者の試行錯誤が始まった。

1980年7月、モスクワ。

足型の作り方を模索するところから始まった三村さんのシューズづくりは、早くも1976年のモントリオール五輪で実を結んだ。三村さんが作ったオニツカの靴を履いて1万メートルに出場したフィンランドのラッセ・ビレン選手が金メダルを獲得したのだ。

日本でこのニュースを知った三村さんは、自分のシューズを履いた選手の活躍を「現地で見たかった」と思ったという。その願いは、次のモスクワ五輪で叶う‥‥はずだった。

モスクワ五輪の前年に行われたプレ五輪では、なんと陸上競技の選手のおよそ8割が三村さんのシューズを履いていた。そのなかには、マラソンでメダルが期待された宗茂、猛の宗兄弟、瀬古利彦選手も含まれていた。しかし、当時の国際情勢によって日本はモスクワ五輪をボイコットしてしまう。

商魂たくましいオニツカの経営陣は、それでもモスクワに幹部3人と三村さんを派遣。メダルが有力視される旧ソ連の選手にシューズを履いてもらおうと手を打った。

「バスを借り切ってね。ソ連の選手に声をかけたんですよ。バスの後ろにうちの靴を置いて、前から順番に入ってきてもらって『この靴、履く?履くならあげるけど』って。その当時、ソ連はモノが乏しい国だったから、選手はみんな『履く』と言ってね。50人ぐらいきましたかね。モスクワは暑くて、あの頃はクーラーもあれへんから、上半身裸になってトレパン一枚でやりましたよ」

この大会で、ソ連は80個の金メダルを獲得した。そのなかにオニツカのシューズを履いている選手は、残念ながらいなかった。

「大会に入ったら、うちのシューズを履いてたのはひとり、ふたり。ソ連で日本の靴なんてものすごく高かったから、売っちゃったみたい。みんな嘘ばっかりや(笑)」

1991年9月1日、東京。

東京で開催された世界陸上の最終日、男子マラソンが行われた。三村さんは、高輪プリンスホテルに用意されたオニツカのブースでレースを見守っていた。38キロ過ぎ、三村さんのシューズを履いていた谷口浩美選手が猛烈なスパートをかけて先頭集団から抜け出し、そのままトップでゴールテープを切った。世界陸上では日本人初となる金メダルだった。

優勝インタビュー。アナウンサーの「金メダル、おめでとうございます!」という言葉に「ありがとうございます」と返した谷口選手はこう言葉を続けた。

「三村さんの靴のおかげで勝てました」

テレビでこの言葉を聞いた三村さんは、「谷口の靴を作ってよかった」と胸が熱くなったという。しかし、その後の展開は予想外だった。金メダルを取った選手が第一声でシューフィッターに感謝するというのは、誰も想像しない異例の事態だった。そこに疑問を抱いたオニツカの社長から「お前、谷口にあんなふうに言えと言うたんか」と問い詰められてしまったのだ。これには三村さんも驚いた。

「社長に言いましたよ。僕はそんなん絶対に言いませんと。それに、もし谷口に『優勝したら靴が良かったって言えよ』と頼んだって、あんだけ走って第一声でそんなん出てきますか?ありえませんよって」

金メダルを取った直後、恐らく無心の状態で発した谷口選手の一言が引き起こした、知られざる珍事件だった。

2004年8月22日、アテネ。

アテネ五輪の女子マラソンは、18時にスタート。気温が30度を超える酷暑のなか、力強い走りを見せた野口みずき選手が独走状態になり、五輪発祥の地で金メダルに輝いた。

パナシナイコ競技場の片隅でレースを見守っていた三村さんは、野口選手のゴール後、シューフィッターとして取材を受けていた。すると、別の記者がやってきて「野口みずきがシューズにキスしたの、見ました?」と聞かれた。いや、見ていないと答えたが、その数分後、シューズを両手に持ち、数秒間、目をつぶりながら唇を当てている野口選手の姿がオーロラビジョンに映し出された。

翌日の10時半ごろ、監督、コーチとともに野口選手が訪ねてきた。靴にキスしたらしいな、と言うと、野口選手は頬をほころばせた。

「独走してたから、ゴールの2キロぐらい手前からなにかパフォーマンスせなあかんと思ってたそうですね。彼女は、この過酷なコースに耐えられるような靴を作ってくれた三村さんに感謝したい、金メダル取れたのは皆さんの応援があったからで、感謝の気持ちを込めてやりましたと言ってました」

野口選手はそのシューズにサインを入れて、三村さんに差し出した。「ほんまにわしにくれるんのか?」と尋ねると、少し戸惑ったように黙っている。三村さんは「やっぱり手元に置いておきたいんだな」と察し、「いいよ、お前が記念に持っとけ」と言うと、野口選手はニコリと笑って頷いた。

翌日、野口選手がまた訪ねてきた。優勝タイム「2時間26分20秒」と記したサイン入りのブロンズの置物を手にして。

思い返せば、2000年のシドニー五輪で同じく靴を作っていた高橋尚子選手が金メダルを獲得していたから、シューフィッターとして五輪二連覇だった。

ひとつの武器としての靴

三村さんがたったひとり、まさに手探り状態でシューフィッターの仕事を始めてから、44年が経った。その間、三村さんのシューズを履いた多くの選手が、国内外で栄冠を手にしてきた。

陸上選手以外にもイチロー選手、青木宣親選手、内川聖一選手、長谷川穂積選手、香川真司選手などそうそうたるアスリートが名を連ねる。同じような実績を持つシューフィッターは、ほかにいない。

なぜ、三村さんのシューズは、これほどまでにアスリートを惹きつけるのか。次の言葉が、そのヒントになるだろう。

「僕は選手が疲れにくい、故障しにくい靴を作っています。そしたらたくさん練習できるじゃないですか。練習ができるということは一番の強みであり、武器なんですよ。練習できない選手が強くなる要素はひとつもない。選手は、強くなるために必死にやっとるんですよ。それを叶えてあげるひとつの武器として靴があるんやという気持ちがあれば、いい加減なモノづくりはできませんよ」

アスリートの疲労や故障は、バランスの崩れから生まれる。

例えば走っている時、左右の足の蹴る力に差が大きければ大きいほど歪みが生じる。無意識にそれを庇おうとしてさらに偏りが出て、身体全体に蓄積していく。それが疲労やケガにつながるのだ。

それを防ぐためには、選手の癖や弱点を把握して、矯正しなくてはならない。三村さんはそこまで徹底的に付き合う。

「選手の足にフィットするシューズを作るのは、仕事の半分。もう半分は、選手をいかにして強くするか。シューズをつくる時に選手の希望を聞くだけじゃダメでね。足の測定をすると、その選手の弱点、悪いところ、みんなわかるわけですよ。そこは長年の勘だけどね。

ここが傷むだろうと聞くと、どうしてわかるんですか?とみんな驚くよ。弱いところは強くしなあかん。悪いところは直していかなあかん。それをせん限り、お前は強くならんよと伝えます。それから、ここが弱かったらここが痛くなるから、このように鍛えて強くせいとトレーニングの方法まで教えます」

三村さんの指導は、日常生活にまで及ぶ。例えば、小平選手は足のアーチ(土踏まず)が低くなる傾向があるため、アーチを上げるための矯正用インナーソールを作り、私生活で履くように伝えているという。

数々の好記録の陰には、強くなりたいと願う選手が思う存分トレーニングができるように作られた三村さんの特製シューズがあったのだ。

2018年5月9日、兵庫県加古川市。

小平選手が、2つのメダルを持ってミムラボを訪問した。その様子はテレビ番組でも報道されたから、憶えている方もいるかもしれない。小平選手は感謝の印として、15人いる社員ひとりひとりにキーホルダーを手渡した。

その日に撮影された、三村さんと小平選手のツーショット写真。満面の笑顔で金メダルをかけているのは、今年70歳、生ける伝説とも称されるシューフィッターだった。

<取材協力>

ミムラボ

兵庫県加古川市東神吉町神吉1123-4

079-432-1236

文・写真: 川内イオ