ただ一人の職人が受け継ぐ竹細工。「1年待ちの竹かご」が生まれる沖縄の工房へ

エリア

那覇市の市街地から車で30分ほど。沖縄市八重島に、県認定工芸士の津嘉山寛喜 (つかやま かんき) さんの工房があります。津嘉山さんは沖縄本島でただひとり、沖縄の竹細工を受け継ぎ生業とする職人。

戦前、竹細工の一大産地であった沖縄。竹の工芸品は、沖縄の人々にとって生活必需品でした。工業化の波で、プラスチック製品などが台頭するなか、その手作りの技術を継承し、時代に合わせた竹細工を生み出している職人が津嘉山さんです。

日本の津々浦々のかご産地を訪ね、そのかごが生まれた土地の風土や文化を紹介していく「日本全国、かご編みめぐり」。今回は津嘉山さんが作る、沖縄の竹かごを見せていただきました。

沖縄の暮らし、ならではの形

「かつて沖縄の人々は、軒下や道端で市場のようにお店を広げていました。元気なオカー (お母さん) たちが、商品の入ったかごを頭の上に乗せて運びます。かごにしっかりとした足がついていると邪魔だったんですね。

編む時に底の角を少し尖らせて、道端に置いた時に安定するけれど、頭に乗せても邪魔にならない形にしたんだと思いますよ」

この尖った部分が生まれたのには、原料の竹の影響もあるのだとか。

「沖縄の竹細工でよく使われる蓬莱竹 (ほうらいちく) は、節までの間隔が長く、しなやかで曲がりやすいので形が安定しました。他の竹では、ここまで急な角度で尖った部分を作ると割れてしまうんじゃないかな」

竹細工の需要が減る一方で、津嘉山さんの作るものは、早くとも半年〜1年以上待ちという人気。どのようにして盛り立ててこられたのでしょうか。

生活用品から、工芸品、装飾品へ

「私の祖父の時代。1879年、廃藩置県の折に一族が北谷町 (ちゃたんちょう) という竹細工の一大産地へ引っ越し、家族総出で竹細工を生業とするようになりました。当時は多くの生活用品が竹でできていて、作れば売れるという状況。

様子が変わったのは戦後のことです。工業化の影響で竹製品の需要がグッと下がりました。加えて、米軍基地の人手不足による求人が出回っていて、お給料が良かったこともあり、みんなそちらに勤めるようになりました。町で竹細工を続けたのは、私の父ただひとりとなったのです。

『作っても売れない』と嘆いていた父のことを覚えています。あるとき私の思いつきで、『実用品は売れないから装飾品として小さなかごを作ってはどうか』と提案したことがありました。

昔ながらのやり方を大切にしていた父でしたので、すぐに首を縦に振りはしませんでしたが、しばらくして装飾品に挑戦してくれました。やはり需要があったようで、その後は注文も多くなり、忙しそうに働く父の顔は生き生きとしていました」

「作れば売れる時代が終わった後は、工芸品としての価値を高めて美しいものを作っていかないと売れないと思うんです。当時の沖縄の竹細工にはそれが欠けていました。‥‥と語りつつ、私も40歳になるまで、竹では稼げないと米軍基地で働いたり、建築の仕事をしていたんですけどね (笑) 。

付き合いの飲み会も多くて体が辛かったこともあり、次の仕事を考えた時、頭に浮かんだのが父の姿でした。初心にかえる、というわけではないですが、子供の頃から慣れ親しんできた竹細工に本気で取り組んでみようと考えたんです。

相談したとき、父は何も言いませんでしたが、目で『継いでくれ』と言ってくれているように感じました」

仕上がりにこだわる、時代にあったものを作る

1989年、竹細工の仕事を始めた津嘉山さん。お父様から手ほどきを受けながら、ひたすらに編んではほどき、編んではほどきを繰り返して商品作りに勤しみます。

その努力の甲斐あって腕前が認められ、1993年には、全国植樹祭で天皇皇后両陛下がお使いになる「お手植え苗木入れかご」の製作を依頼されるまでになりました。

修行する津嘉山さんが特に力を注いだのは「美しい形」づくりと、時代に合わせた商品づくり。

「生活用品としては、機能性と強度が担保されていれば良いのですが、竹製品以外の選択肢がある今の時代、それだけではダメだと思いました。選んでもらうための工夫が必要です。

そこで、編み目の均一性やなめらかさを従来のものより磨いていきました。形の美しさを評価してもらえると、雑貨入れや花器などの見せるインテリアとして使ってくれる方も増えますからね。また、照明器具など、現代の暮らしで使う道具も新しく作っています」

こうして津嘉山さんのつくる竹細工は評判を呼び、人気を獲得していきました。

竹細工を広めるための体験教室に、新しい技術習得も

また、テレビ取材を機に、学校、公民館、博物館などから竹細工の体験教室の講師の依頼が舞い込むようになります。

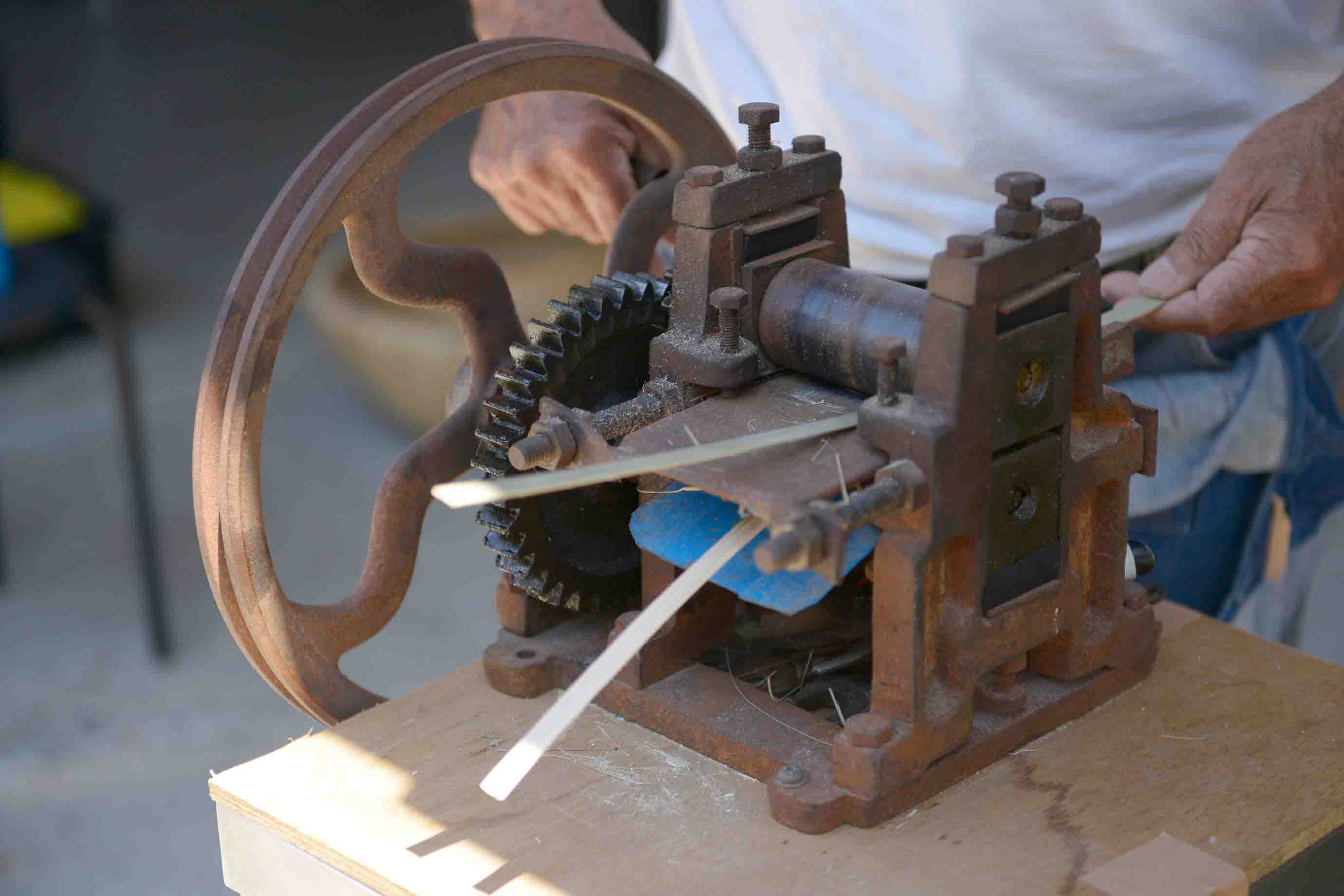

「竹細工を広める仕事ができるのは嬉しいことでした。製作活動と講師業をこなしていくためには、作業を効率化する必要がありました。そこで、製作の一部を機械化することにしました。

手作業では10日かかったひご作りが、機械を使うことで半日でできるようになりました」

「竹細工では、ひご作りが70%、編むのが30%と言われます。それくらいひご作りに時間が取られるんです。適切なひごの厚みや幅がわかるようになるまで3年かかる、とも。体得しないとまともな製品が作れないのです。ひごのことがわかった上で機械が使えると、グッと時間が短縮でき、綺麗に編むことに専念できるんです」

精力的な製作活動に加え、後進の育成にも取り組まれている津嘉山さん。各地の竹細工工房と交流し、情報交換や研究にも余念がありません。他に何か新しく考えていることはありますか?と伺うと、「いっぱいありますよ」とニヤリ。

「沖縄の竹細工を伝えるミニ博物館を作ろうと思ってるんです。工房の2階にその用意をしています。なかなか忙しくて進んでいないのですが、昔からの竹細工だけでなく、竹で作れるものの可能性を広く伝えられたらと、新しいものも作っています」

一度は途絶えそうになった沖縄の竹細工。楽しんで立ち向かう津嘉山さんによって、新しいアイデアを次々と生かしながら次の時代へ受け継がれていこうとしています。その様子には、竹のようなしなやかさがありました。

<取材協力>

北谷竹細工

沖縄市八重島3-4-7

098-937-1474 (FAXも同じ)

※商品の注文は電話・FAXでも受け付けています。

文:小俣荘子

写真:武安弘毅

こちらは、2018年6月29日の記事を再編集して掲載しました。見た目も涼やかな竹細工。何を入れるか考えるだけでもワクワクしますね。