森下典子さんに聞く、映画「日日是好日」の楽しみ方と茶道具の秘密

エリア

それまで縁がないと思っていた人にも茶道の面白さや奥深さを感じさせてくれる、そんな映画『日日是好日』(にちにちこれこうじつ)が一般公開された。

エッセイストの森下典子さんによる自伝エッセイを原作にした、樹木希林さん、黒木華さん、多部未華子さんらの共演作品だ。

劇中で使われる茶碗や棗(なつめ)、掛け軸といった茶道具はすべて本物。スクリーンに登場するお宝を愛でつつ、いわば眼福にあずかりながら、日本の伝統文化であるお茶に親しむことができる内容となっている。

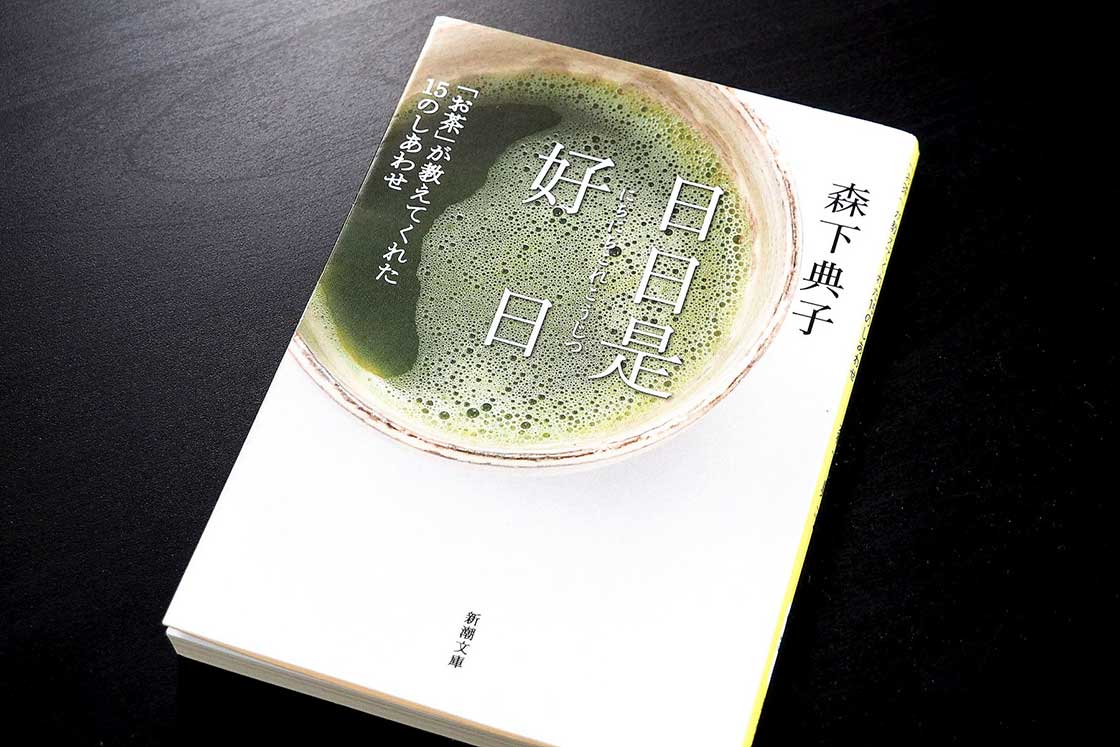

原作は2002年に刊行された森下典子さんのエッセイ

原作となった『日日是好日-「お茶」が教えてくれた15のしあわせ-』は、2002年に刊行された森下典子さんのエッセイ。20歳から茶道教室に通い始めた著者の目を通じて、茶道の心得、人生のあり方などが優しいタッチで綴られている。

ここで注目したいのが、森下さん自身、若い頃は茶道に疑問を感じることもあったという事実。

茶道について「カビくさい稽古事」と感じていたことや、茶道教室に通い始めた頃の心境について、「日本の悪しき伝統の鋳型にはめられる気がして反発で爆発しそう」、とまで感じていたことなどが原作に書かれている。

ひょっとすると映画館の来場客の“お茶”に対するイメージも、これに近いものがあるのではないだろうか。それだけに、映画後半、主人公の心境の変化にグッと感情移入させられるはずだ。

さんち編集部では今回、原作者の森下典子さんに、映画で使われた茶道具にまつわるエピソード、特に見てもらいたいシーンなどを聞いた。

茶道具は季節を表す

劇中の茶道具はすべて、今回の撮影のために森下さんの師匠である武田先生(※原作で用いられている仮名)に借りたものだという。

森下さんは、「武田先生が集めている茶道具は、女性らしく可愛らしいものが多い印象です。茶道具がつくりだす季節感が好きなんですよね」と話す。

茶道では、季節に沿った茶道具を使い分ける。

これは一例だが、秋なら棗(なつめ:薄茶用の抹茶を入れる茶器)の絵柄に、秋草と鈴虫が描かれているものを使い、掛け軸には「開門多落葉」(もんをひらけば らくようおおし)、あるいは「掬水月在手」(みずをすくえばつきてにあり)といった禅語が書かれたものを掛ける。

茶花(ちゃばな:茶室に置く自然の草木)には清らかな秋の草花である秋明菊を挿れて、食籠(じきろう:御菓子を入れた蓋付きの器)を開けると、そこには柿など、秋の味覚をテーマにした生菓子が入っている。

繰り返しになるがこれはほんの一例で、その組み合わせは無限と言ってもいい。

「茶道具に触れて、和菓子を食べて、花を眺めて、掛け軸に展開されている世界を想像して。いまという季節を、五感に味わわせてくれるのがお茶の世界です。それはもう、総合芸術と言えますね」

ただ、大事なのはあまり華美にならないこと、とも付け加える。

「和菓子にしても、お道具にしても、お茶の世界では要素を引き算していきます。どんどん引き算していくので、そこに大きな間や余白が生まれます」

茶道具にはちょっとした季節のヒントになるものが、余白の中に極めてさりげなく表現されている。それが、日本文化に特有の遊び心につながるのだろう。

もてなす側が仕掛ける壮大な“なぞなぞ”を楽しむ

「ちょっと待って、これ何だろう。スーッと描かれた曲線の上に、ゴマ粒のような点がある。そうか、秋草の上で鳴く鈴虫だ。そんな具合で、大きな間の中に想像の余地を残してくれている、そんなところも茶道具の魅力だと感じています」

『好日日記(こうじつにっき) 季節のように生きる』

森下典子著(PARCO出版)

森下さんに言わせれば、もてなす亭主は客に、壮大な“なぞなぞ”をかけているに等しい。

掛け軸に円相(えんそう:宇宙などを象徴的に表した、丸を描いたもの)をかける。茶花の中にすすきを1本。和菓子に衣被(きぬかつぎ:里芋の形を模した月見団子)を出せば、客人は円相を満月に見立てた”お月見”がテーマだと気が付く。

お客が、ひょっとしてこれはと気付き、亭主と交わす会話の中で答え合わせをする。そんなコミュニケーションが取れるのも、お茶の楽しさのひとつだと話す。

「お客は、これはきっと何かの仕掛けだぞ、と思うわけです。お互いが、気付くかどうかで楽しみ合い、分かったときには『ああ!』という感動がある。

そんな瞬間に、窓の外から心地の良い風が入ってきていることや、月の光が差し込んできていることに気づく。人の営みに呼応して、自然がシンクロしてくるときがあるんです」

お茶室では、そんな体験をすることがよくあるらしい。

意外にも自由でクリエイティブな、茶道具の選び方

「武田先生も、普段から様々な茶道具の組み合わせを考えていらっしゃいます。稽古のとき、『これとこれを組み合わせて良いの?』なんて戸惑うこともあるんですよ」と森下さん。

お茶の世界というと、どうしても厳格なイメージを抱きがちだが、必ずしもそういうことでもないらしい。

「例えば、海外旅行でベトナムに行くでしょう。すると現地でボウルなどの器を見て、このデザインならお茶碗や水差しにできる、なんて発想が浮かびます。

お茶道具には“こうであらねばならぬ”という決まりはありません。作法は厳しく、細かい仕草まで決まっているのに、使う道具には自由さが認められている。だから、そこにメッセージや遊びの要素を入れ込むことができるんだと思います」

風をあらわす掛け軸の前に、花を置いて香りを感じる

このほか、劇中で使われた思い出深い茶道具について聞いた。

森下さんは、掛け軸がとても好きだという。

「掛け軸は『書』としての魅力もありますが、その背景には哲学が込められています。映画では滝の掛け軸の前で、主人公が(想像の世界の中で)滝壺から吹き上がる冷気を感じ、水しぶきを顔に浴びて涼しさを楽しむシーンがありました」

「同じく、劇中に登場する『風』の掛け軸もお気に入りです。この書体はいかにも、そよりと吹いてきた風、という感じがするでしょう。風従花裏過来香(かぜ かりより すぎきたって かんばし)と書いてあるんですが、花のそばを通り抜けた風がその香りを運んでくるという、その禅語の内容も含めて好きですね」

お気に入りの書に関しては、劇中の茶道教室に掲げられている「日日是好日」も挙げた。

「これは当時(映画の撮影時)小学6年生だった中西凜々子さんによる書です。映画の中の茶道教室の空気が、これでバチっと決まりました。明るくてのびやかで、それでいてすごく一生懸命。大人には決して書けないおおらかな書です」

12年に1度しか使われない干支の茶碗

茶道教室で正月に行われる「初釜」の席では、干支の茶碗が使われる。文字通り十二支をテーマにした茶碗だが、正月とその年の最後の稽古に使われるだけで、その年を終えれば12年後まで箱にしまわれたままだという。

「戌のお茶碗だけは、武田先生のところで見つかりませんでした。そこで、お道具屋さんに数点を見繕っていただいたものを、助監督と相談して決めました。12年後の戌年のお正月に『これ、映画に出た茶碗だよね』と思い出すことでしょう」

坂高麗左衛門(さかこうらいざえもん)の水指や即中斎宗匠の書かれた掛け軸など、名のある高額な茶道具もたくさん使われている。

そうした茶道具を慈しむように確認しながら、撮影当時を振り返る森下さん。

お茶は美味しいもの!普段の飲み物として、自宅で気軽に始めてみる

一方で、「これからお茶を始める人は、最初から名器を揃える必要はありません」ともアドバイスする。

「茶碗、お茶入、棗などは、教室に通っているうちに欲しくなるものです。そこでデパート、お茶道具屋さんに行くわけですが、さほど高額でないものも店頭には並んでいます。

最初は、お茶碗だって数千円のもので十分。そういうものから揃えて、お台所のやかんでお湯を沸かし、まずは普段の飲み物として、自宅でお茶を飲んでみるところから入っていただけたら良いと思います」

映画では、美味しそうに淹れられたお茶がアップになる場面がある。

作法や道具が重要なのはもちろんだが、やはりお茶の美味しさも大きな魅力。

「お茶が美味しいのは、何よりも大事なことです。茶道は、お茶という飲み物の周りにできた文化ですから」と森下さんも話す。

茶道が心のモヤモヤを取り払ってくれる。入り口はさまざま

お茶をやめようと思っていたときに、森下さんの原作に出会って続けられたという方もいる。

いま、森下さん自身にとって、茶道はどんな存在になっているのだろうか。

「心の中に重たいものを抱えているとき、人間関係のしがらみに悩んでいるとき、茶道教室で“なぞなぞ”の気付きに出会うと、靄が一緒に消えてくれるんです。そんなとき、今日は来て良かったと思う。帰り道は風が気持ちよく、また空の高さを感じます。こんな感覚を味わって欲しいと思います」。

自分の将来に悩んだときも、お茶に助けられたという。

「稽古場の中に、世間とは違う価値観や時間の流れがあることに助けられました。お茶、仕事、その両方があったからクルマの両輪のように前に進んでいけました」

短時間で結果が求められる世の中になりつつある。しかし、長い目で遠くからモノを見ることも大事。ゆっくりとめぐる季節を感じ取る、そんな茶道の精神が息づいていたことで、森下さん自身も救われていた。

お茶を習いに行くように、映画を観に来てほしい

映画については、「事件は何も起こりません。サスペンスの要素もないし、淡々とした映画ですが、その静けさが良いのだと思っています」と穏やかに総括する。

「お茶を習いに行くようなつもりで、観に来てくれたら良いなと思います。派手なBGMも使っていませんし、水の音と、湯の音が聞き分けられるくらい、静かなシーンが続くので、そんな空間で時間を過ごしてもらえたら。

毎日が慌ただしく、追い立てられる生活を送る私たちに、いま必要な映画になっているのではないでしょうか」

今回の映画の撮影を開始するにあたり、大森立嗣監督は森下さんの通う茶道教室に足を運んでいる。

「足をしびれさせながらも3~4時間、見てくださいました。スマホの電源も切ってらしたようで、帰りに往来に出て電源をつけた時に、『もう4時間か』と時間の経過に驚かれつつ、『見上げた空がスカっと抜けているように感じた』と仰っていました。

わずか数時間でもスマホから離れてお茶室で過ごすだけで、日常が非日常に変わります。そこに、象徴的なものを感じました」

原作のまえがきには、次のように書かれている――。

世の中には、『すぐわかるもの』と、『すぐにはわからないもの』の二種類がある。すぐわかるものは、一度通り過ぎればそれでいい。けれど、すぐにわからないものは、何度か行ったり来たりするうちに、後になってじわじわとわかりだし、「別もの」に変わっていく。そして、わかるたびに、自分が見ていたのは、全体の中のほんの断片にすぎなかったことに気づく。

お茶って、そういうものなんだ、と森下さん。

「茶道教室に通っていても、初めは脚がしびれるだけで、何も見えてこないと感じるかも知れない。でもきっと、そのうち『お稽古を続けていて良かったな』と思える瞬間がやってくる。お稽古の時間を積み重ねていくことは、自分の中に豊かなものを積み重ねていくことではないでしょうか」

森下 典子(もりした のりこ)

1956年、神奈川県生まれ。1987年、『週刊朝日』の名物コラム「デキゴトロジー」の記事を書くアルバイトをしていた体験を描いた『典奴どすえ』(朝日新聞社)でデビュー。以後、雑誌などにエッセイを執筆している。2002年、茶道の稽古を通じて得た気づきを書いた著書『日日是好日 お茶が教えてくれた15のしあわせ』(飛鳥新社)を出版。2008年に新潮文庫化され、現在もロングセラーを続けている。

映画「日日是好日」

絶賛全国上映中

監督:大森立嗣

出演:黒木華 樹木希林 多部未華子 鶴見辰吾 鶴田真由

原作:森下典子「日日是好日 お茶が教えてくれた15のしあわせ」(新潮文庫刊)

配給:東京テアトル ヨアケ

映画公式サイト:http://www.nichinichimovie.jp/

茶道文化の入り口を開く茶道の総合ブランド「茶論(さろん)」と、「日日是好日」のタイアップ企画を茶論各店及び一部劇場で実施中。詳しくは茶論公式サイトで

文:近藤謙太郎

写真:mitsugu uehara