煎茶のプロがすすめる淹れ方・急須・茶葉選び。「美味しい日本茶のコツは3杯淹れること」

エリア

カネ十農園 表参道 松本貴志さんに教わる煎茶道入門

日本人にとって身近な飲み物である「日本茶」。

特に近年ではペットボトル入りの緑茶飲料が普及し、いつでもどこでも手軽に日本茶を楽しめるようになりました。

その一方で、急須を使って茶葉からお茶を淹れる機会が減ってきているようにも感じます。

農林水産省が平成28年に発表した統計によれば、1世帯当たりのリーフ茶(茶葉で淹れる緑茶)の消費量はこの20年ずっと減少傾向にあるようです。

筆者もそうですが、いざ自宅で淹れてみようと思っても、必要な道具や茶葉の選び方など分からないことが多く、ハードルの高さを感じている人が多いのかもしれません。

そんなハードルを下げ、もっと気軽に日本茶を楽しむ方法について、専門家に聞きました。

静岡の茶農園が運営。日本茶専ティーサロンの“ティーバーテンダー”に聞く

表参道に昨年オープンした、日本茶の体験型ティーサロン「カネ十農園 表参道」。

同店を運営するのが、日本を代表するお茶の産地 静岡で、100年以上にわたって茶農園を営んできた「カネ十農園」(静岡県牧之原市)。

「茶葉はもっとおいしくなれるはず」という想いで、地元牧之原だけでなく国内外の製茶技術を学び、茶葉の可能性を追求し続けている農園です。

今回話を聞いたのは、「カネ十農園 表参道」で、“ティーバーテンダー”として日本茶を提供している松本貴志さん。

茶葉の選び方、淹れ方のコツなど、色々と伺いました。

オープンキッチンのカウンターで接客する松本さんは、もともと都内でバーテンダーとして18年間も勤めていたという異色の経歴の持ち主。

業務の幅を広げるため、ソムリエの資格を取得しようと畑の勉強を始めて土の奥深さに気づき、その後、縁のあったカネ十農園から誘われてお茶の世界にやってきました。

「弊社の本業は農家。土づくりから始め、木を育て、製茶業を続けています」

とのことで、松本さんも普段は表参道の店舗で業務を行い、一番茶の収穫のときには静岡に戻るのだそうです。

美味しい日本茶の淹れ方とは

さて本題ですが、日本茶を美味しく淹れるには何が必要なのでしょう。

「道具に関して言うと、目が細かい急須が最適です。目が粗いと茶葉が通り抜けて湯呑みに出てしまいます。

ここでは玉川堂(ぎょくせんどう)さんの急須を使用していますが、淹れやすくて個人的にオススメです」

やはり、何は無くともまずは急須。

と言っても難しく考える必要はなく、茶葉をせき止める部分の目が細かいものを選んでおけばよいそう。

「静岡茶の深蒸し茶は細かいし、鹿児島の普通煎茶は形が少し大きめ、京都の番茶は葉が広いなど、産地やお茶の種類によって茶葉のサイズや形も変わってきます。

ひとまずは目の細かい急須を選んでおけばどんな茶葉にも対応できると思います」

ちなみに、紅茶用のティーポットの様に茶こしの網が本体と分かれているものは、十分に茶葉が開ききらないためあまりオススメできないとのことでした。

温度・蒸らし時間・水で味が変わる

「1-2人分なら茶葉4グラムに対して100-150ミリリットルのお湯。40秒ほど蒸らしてから出し切ってください。3-4人分なら、茶葉は5g、お湯は200-250ミリリットルが理想です」

と、茶葉の分量についても教えてもらいましたが、これはあくまで目安。

煎茶なのか、ほうじ茶なのか、茶葉の種類によっても分量や蒸らし時間は異なってきます。

「ほうじ茶や棒茶は沸騰したお湯を使っても大丈夫ですが、煎茶は80~85度くらいがベスト。でないと、渋みが出すぎてしまいます。

水は、軟水で淹れた方が味も色もきちんと出て美味しいとされています。日本では、普通に水道水を使っておけば問題ないでしょう。

カルキ臭が気になる場合は、沸騰させてから温度を下げる方法もあります」

分量のほか、温度・蒸らし時間・水で美味しさが変わってくるということで、その辺りを調整できる道具が揃っていると良さそうです。

目安はあるけれど、自由に淹れて楽しむべし

「分量については、計りを用意してグラム数を見るのが正確ですが、ティースプーンひとすくいが何グラム、というのを感覚で覚えておくこともできます。

あとは、温度設定ができるケトルがあると非常に楽ですね。

もしくは、沸騰したお湯を一度湯冷まし用の器に移すとそれだけで80〜90度に温度が下がります。そのあたりの感覚を掴んでおけば、いちいち温度を計らなくても調整が可能です。

どこまでこだわるかにもよりますが、無理のない範囲で、手持ちの道具を活用して淹れてもらえればよいと思います」

時間はスマートフォンで計測できるし、水は水道水でよくて、ケトルやポットも特別なものは必要ない。

ふむ。かなりハードルが下がった気がします。

「分量や時間、お湯の温度など、もちろん目安は存在します。

ただ、そこから先は個人の好み。色々試しながら自由に、気軽に淹れていただきたいですね」

3回楽しめる煎茶道

ちなみに、煎茶の場合、3回お湯を淹れるのが正しい飲み方とされているそう。

「煎茶道において、一煎めは茶葉が開いていない状態。つまり前哨戦です。

二煎めが本番。そして三煎めで味も落ち着きます」

1杯分の茶葉で3度も楽しめるのは何やらお得な気分。

ポイントは、一煎ごとにきちんと湯呑みにお茶を出し切ることだそう。茶葉がお湯に浸かったまま時間が経つとどんどん雑味が出てきて渋くなるだけなのだとか。

茶葉の選び方

茶葉の選び方については好みもあるため、ともかく色々と試してみるのがスタートになるとのこと。

その中で、選びやすさのポイントとして挙げられるのが「シングルオリジン」か否か。

コーヒー豆でよく聞くフレーズですが、ここでは「単一の農園で作られている茶葉」であるという意味。

「日本茶の多くは、色々なところで作られた茶葉をブレンドした状態で売られています。

そのため、同じ種類の茶葉を買ったはずなのに、その時々で味にばらつきが出やすく、自分の好みを定めにくい。

弊社は単一の農園で製造から加工まで一貫しておこなっているので、安定した品質で茶葉を提供することが可能です」

まずは、この農園のこの茶葉が好き!という風に自分の好み定めていき、そこから派生して同じ系統のお茶を色々試すことで、好みを広げていくのが近道のようです。

こだわり始めると色々と奥が深そうで、ワクワクしてきます。

クリームチーズとお茶が合う!? 日本茶文化をつなぐために必要なこと

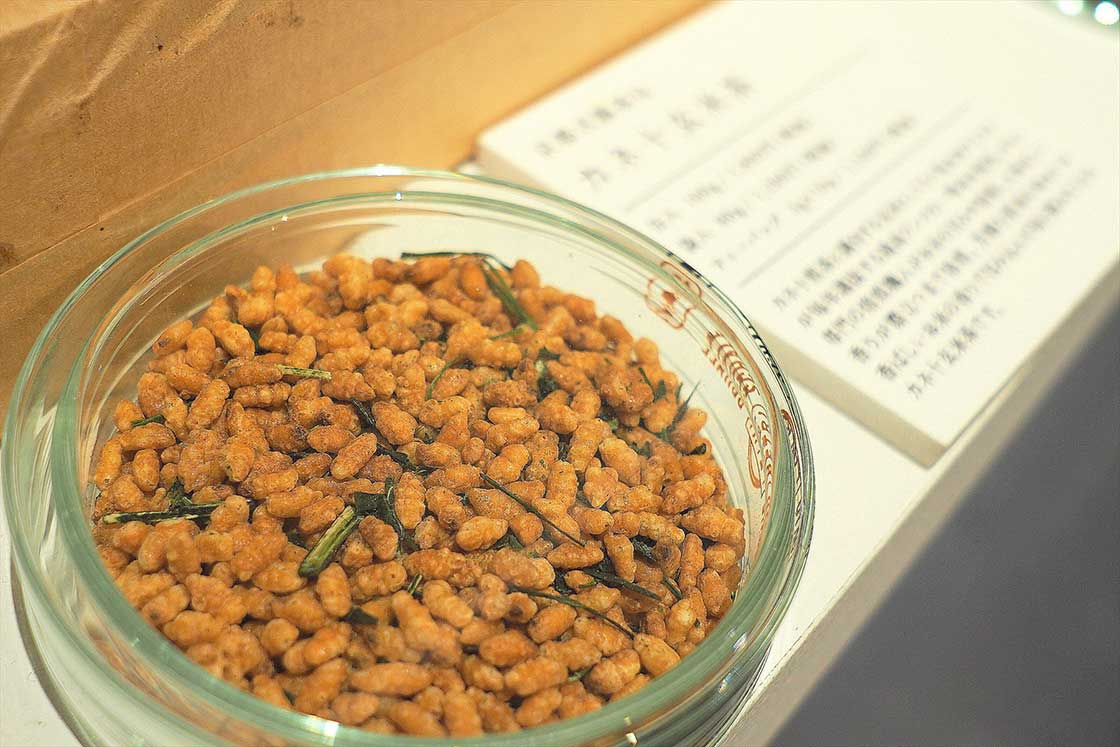

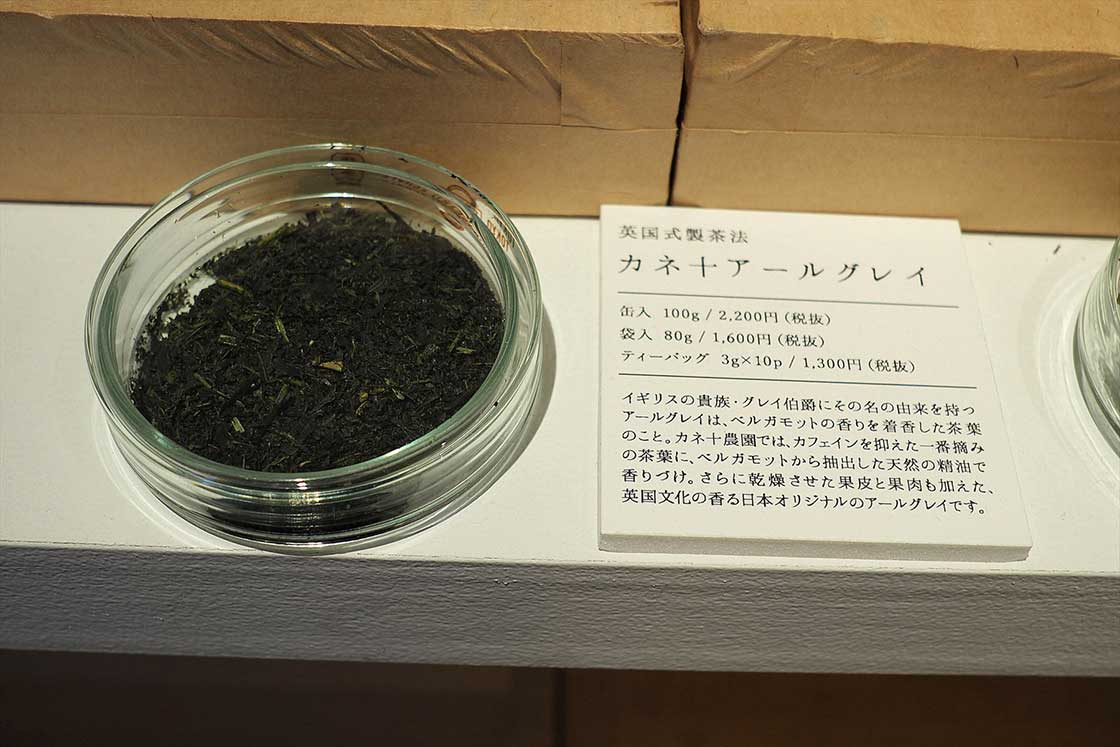

「ちなみに、このお店で人気の茶葉は、『柚子煎茶』『カネ十アールグレイ』といった商品。若い方もよく買っていかれます。

名前から味が想像できないと思いますが、この珍しさに惹かれて購入して、気が付いたらリピーターになっているケースが多いです。

商品名やパッケージデザインも含め、日本茶の普及にはこうしたブランディングが重要だと痛感しています」

こうした気づきは、ティーサロンという形態でお茶を提供することで得られたもの。

「今後は、畑の肥料を試行錯誤して、茶葉の味にどんな違いが出るかを研究していきたいと思っています。

そして、店舗ではユニークな淹れ方、料理との合わせ方など、面白い提案をしていけたら良いですね。

最近だと、クリームチーズとお茶の相性がとても良いことに気づいて驚きました。この組み合わせで新しいドリンクメニューも開発中です」

冒頭で触れたように、ペットボトル飲料を除けば縮小気味の日本茶市場。

カネ十農園では、100年以上の経験を活かした茶葉作りをベースに、表参道である種実験的な提案も繰り返しながら、日本茶文化が再度普及することを目指しています。

茶葉は開封しなければ1年は持つそう。1杯当たりのコストはペットボトルよりも安く、実はお得です。

まずは難しく考えず、直感で茶葉を選ぶところから始めてみてはいかがでしょうか。

<取材協力>

カネ十農園 表参道

http://kaneju-farm.co.jp/

文・写真:近藤謙太郎

*こちらは、2019年2月1日の記事を再編集して公開しました。温かいお茶にホッとする季節、美味しい淹れ方のコツを知っておくと、休憩の時間も一層楽しめそうです。

合わせて読みたい

飲み方や道具も様々。日本に伝わる「お茶」あれこれ

私が唯一失敗せずにいれられるお茶。日常におすすめしたい番茶の魅力とは

「ざっくりいれても失敗しない茶葉があればいいのに…。」そんな思いに応えてくれる番茶の魅力をご紹介します。

ふわふわの泡をいただく琉球茶道。王朝時代から伝わる「ぶくぶく茶」を体験

沖縄には、雲のような泡が乗った伝統茶があります。その名は「ぶくぶく茶」。その歴史や作法を教わりながら体験できるお店があると聞いて、訪れてみました。

猛暑ですね。氷で点てる、冷たい抹茶はいかがでしょう。

夏のための、冷たい抹茶があるのをご存知でしょうか。氷で点てる、「氷点(こおりだて)抹茶」。名前からして、なんとも涼やかな飲み物です。

「ご飯茶碗」と「抹茶碗」って、いったい何が違うのでしょう?

お茶に合う茶碗ってどんなものだろう?どんな風に選んだら良いんだろう?そんな疑問に答えてくれるイベントをレポートします。

原作者に聞く、映画「日日是好日」の楽しみ方と茶道具の秘密

それまで縁がないと思っていた人にも茶道の面白さや奥深さを感じさせてくれる、そんな映画『日日是好日』。原作者の森下典子さんに、映画で使われた茶道具にまつわるエピソードを聞きました。

*こちらは、2019年11月23日の記事を再編集して公開しました

関連商品

-

耐熱硝子の多用急須 根竹

28,600円(税込)