ランドセルの歴史は学習院から。老舗メーカーに聞く「箱型・革製」の秘密

エリア

6年間、毎日通学を共にするランドセル。

幼い頃は、少し大人になったあかしのような憧れの存在でした。そして大人になった今では、目にすると子どもの頃を思い出す懐かしいもの。

私たちにとって馴染み深いランドセル、実は日本独自の通学鞄なのだそう。でも、よく見るかたちですが、なぜランドセルはきまって「箱型」なのでしょう?

ランドセルの始まりは、子どもたちの「自立と平等」にあった

ランドセルの起源は明治時代。官立の模範小学校として開校した学習院初等科が、学校指定の鞄を設けたことにあります。

学習院では明治10年の開校当初から制服が採用されました。しかし、通学形態に指定はなく、教科書を風呂敷に包んで徒歩で通う子もいれば、馬車で通ったり、使用人に荷物を預ける子もいたりと様々。

その後、同校では「教育の場での平等」という理念のもと、学用品は自分の手で持ってくるべきと改めました。馬車や人力車で通学すること、使用人に荷物を預けることも禁止しました。

そこで採用されたのが、持ち運びの利便性が高かった軍隊用の布製鞄「背嚢 (はいのう) 」。いわゆるバックパックです。

背負い鞄で両手がふさがらず、子どもたちの安全性を確保できると考えられました。オランダ語で背嚢を示す「ランセル」が変化して、「ランドセル」という言葉が生まれたのだそう。

指定鞄があることで、自分で支度をして背負って通学する習慣がつく。自立教育の一環であったとも言われています。

箱型の始まりは、伊藤博文による「かっこいい」特注品

さて、リュックサックのようなデザインから、現在の箱型ランドセルが生まれたのは明治20年のこと。

当時の皇太子であった嘉仁親王 (後の大正天皇) が学習院初等科に入学する際、内閣総理大臣の伊藤博文がお祝いの品として特注ランドセルを献上します。その特徴は、背嚢やリュックサックとは異なり、箱形をした革製のものでした。

このデザインが踏襲され、現在のランドセルが生まれることとなったのです。

「カチっとした革製のランドセルは、きっと子どもたちの憧れの的だったんでしょうね」

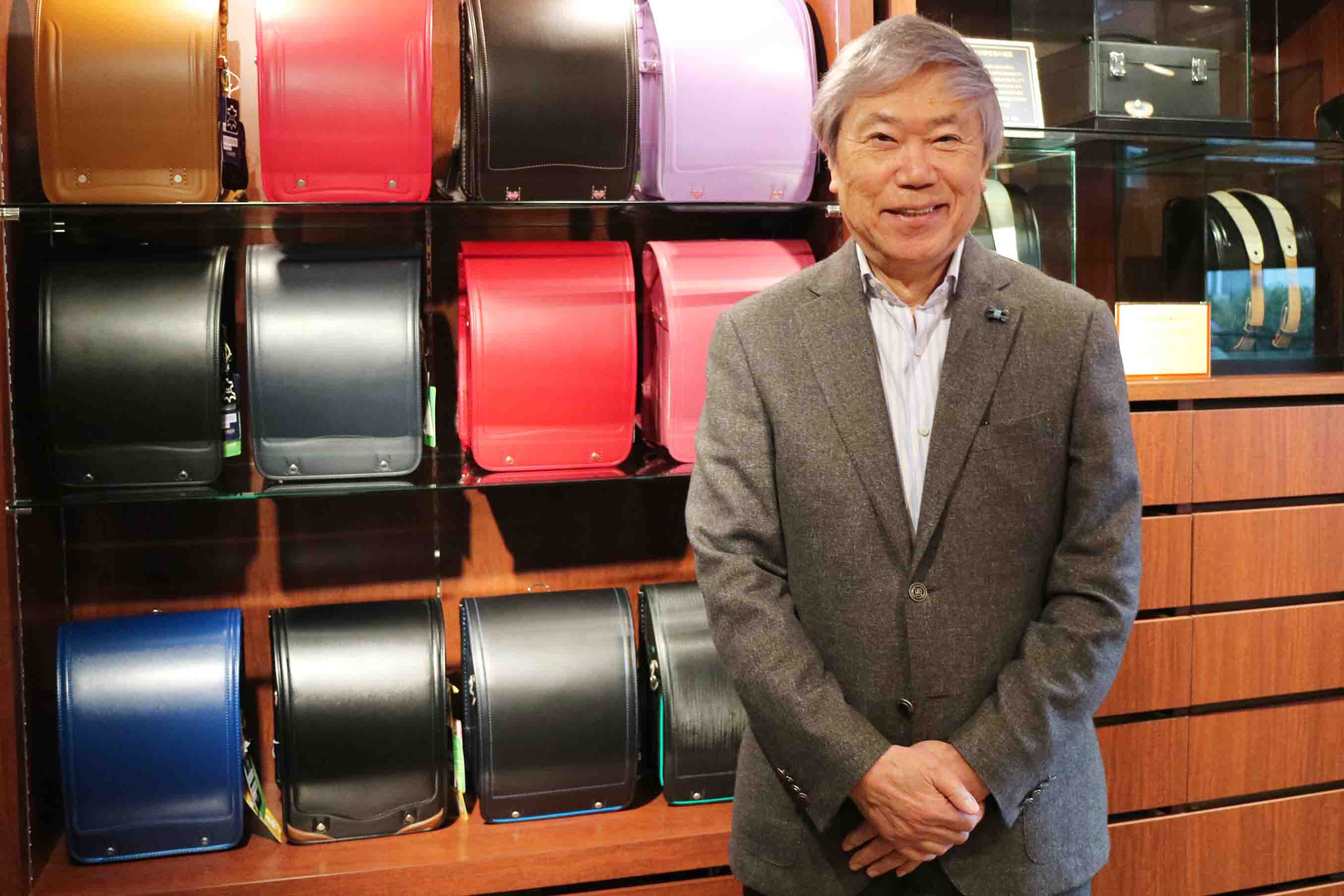

そう語るのは、長きにわたりランドセルをつくり続けてきた鞄メーカー「大峽製鞄 (おおばせいほう) 」の専務・大峽宏造 (おおば こうぞう) さん。

「ランドセルは100年以上、基本的な形が変わっていません。見た目だけでなく、機能面でも完成されたデザインだったんです」

「機能面でも完成されたデザイン」とは?

詳しくお話を伺いました。

収納力、安全性、重さを感じにくい‥‥箱型の強み

改めて眺めてみると、不思議な形をしているランドセル。そもそも、なぜ箱のような形が良いのでしょうか。

「まず、箱型だと荷物が整理整頓しやすい。教科書も折れることなく並べて収納でき、走り回っても中の物がぐちゃぐちゃになりません。

それに、側面に厚みがあることでクッション性が生まれ、転んでも中身がつぶれません。子どもが誰かとぶつかった時に衝撃を和らげてくれるという一面もあります。後ろに倒れても頭を地面に打ち付けずに済みますしね」

さらには、箱型のランドセルは重心が高いので、体を少し前に傾けるだけで重心が背中に乗り、重さを感じにくくなるのだそう。

両手が自由になるというバックパックの利点に加え、箱型であることが使いやすさや安全性を高めています。

変わらぬかたちには理由がある。見慣れたランドセルには、子ども達のことを考え抜いた様々な工夫が詰まっていました。

※大峽製鞄が進化させてきた現代のランドセルのお話はこちらの記事(同じに見えて全然違う!ランドセルの使いやすさの秘密)をどうぞ。

<取材協力>

大峽製鞄株式会社

東京都足立区千住4-2-2

03-3881-1192

https://www.ohbacorp.com/

一般社団法人 日本鞄協会 ランドセル工業会

http://www.randoseru.gr.jp/

参考文献:「ランドセル130年史」 (一般社団法人 日本鞄協会 ランドセル工業会 平成28年11月1日)

文・写真:小俣荘子

画像提供:大峽製鞄株式会社

※こちらは、2019年3月14日の記事を再編集して公開しました。