二宮金次郎の銅像に隠されたメッセージとは。背負っているのは薪ではない?

エリア

二宮金次郎。のちの名乗りを二宮尊徳。

日本を代表する「偉人」は、この姿でお馴染みです。

「負薪読書」と言われるこのスタイルは、金次郎の弟子・富田高慶が金次郎の没年に出した『報徳記』の中の記述に基づいているそうです。

ところが。

「うちで作っている金次郎像は、薪に似ていますが違うものを背負っているんですよ」

と語るのは、二宮金次郎の銅像を90年に渡って作り続けるトップメーカー、平和合金さん。

一体どういうことなのでしょう?

二宮金次郎像作りの大手、平和合金が語る真実

全国の銅像の9割を作る銅器の町、富山県高岡市。

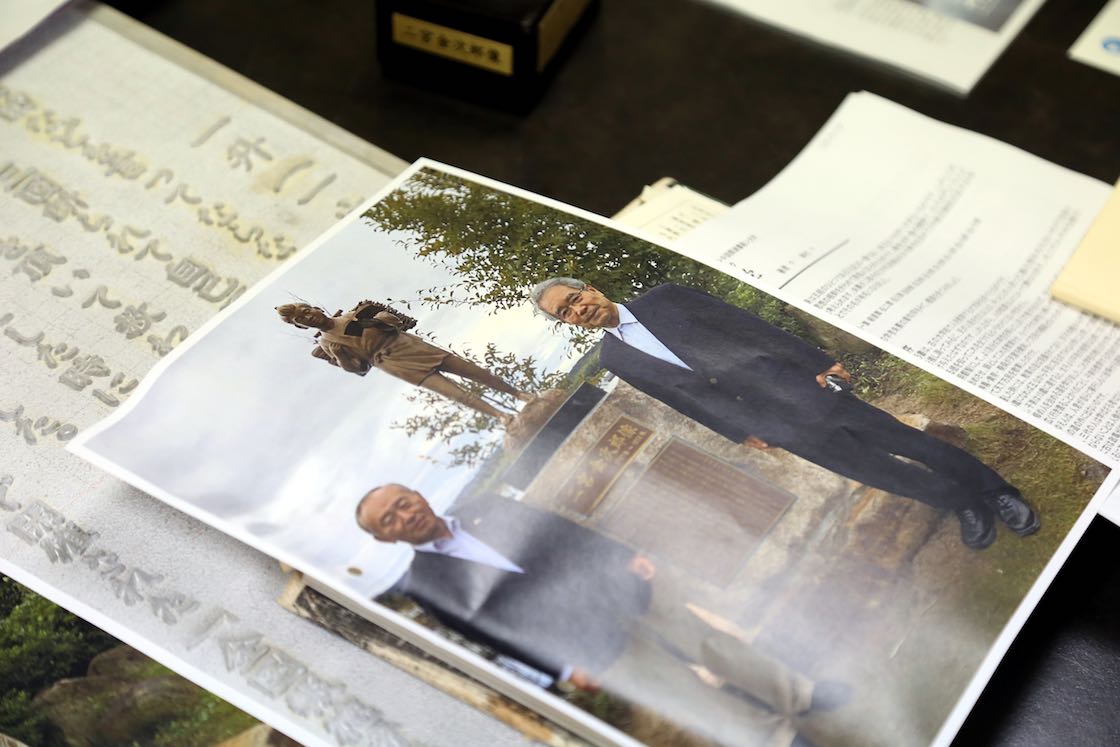

その中でも「二宮金次郎像」といえばここ、と名前が挙がるのが、株式会社平和合金です。昭和5年頃から90年にわたり、金次郎像を作り続けています。

玄関先には早速、金次郎像が。

その背中に背負うのは‥‥薪、ではないのでしょうか?

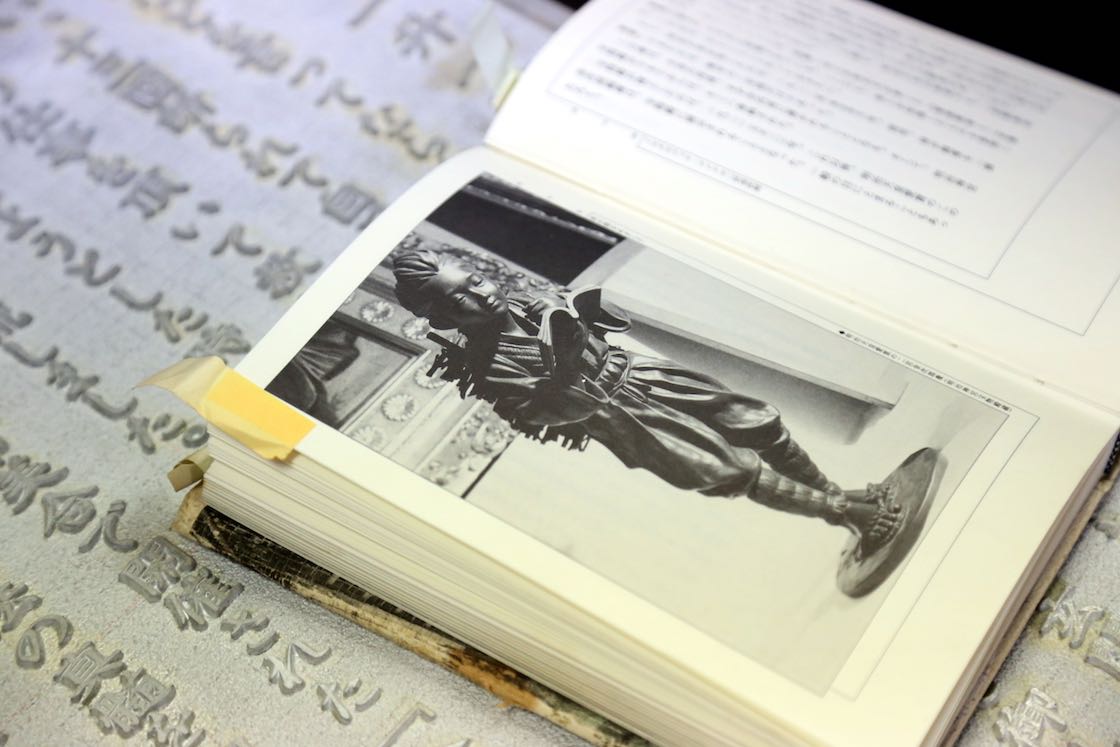

「うちではこの絵を元に銅像を作っているんです」

迎えてくれた藤田益一社長と和耕 (かずやす) さん親子が見せてくれたのは‥‥

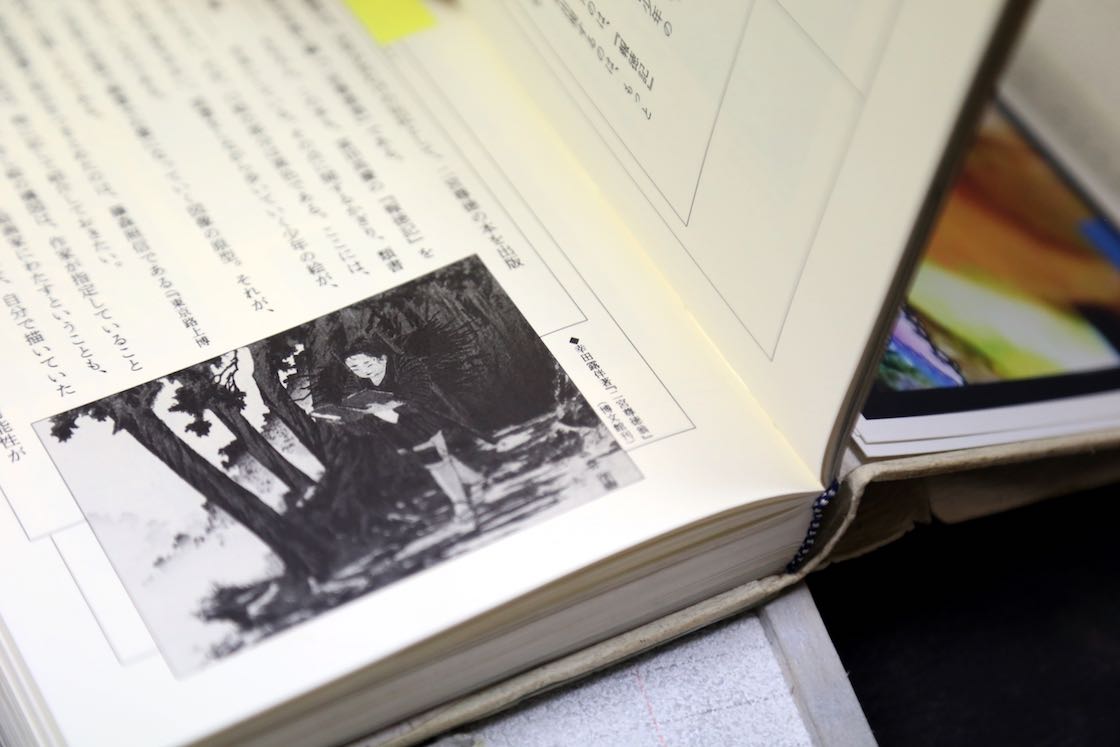

小説家・幸田露伴が『報徳記』に基づいて記したという『二宮尊徳翁』の口絵。

実はこの口絵が金次郎の「負薪読書」の姿を描いた最初の絵とされ、のちの「二宮金次郎像」の原型になったと言われています。

『報徳記』に記してある通り、少年期の二宮金次郎が薪を背負い、本を読んでいるように見えますが‥‥

「よく見てください、この絵で背負っているのは、おそらくシバなんですよ」

シバ?

「厳密には、木の幹や枝を割った太いものが薪 (マキ) 。あまり大きくない雑木やその枝が柴 (シバ)です。どちらも燃料として使われてきたものですね」

そう、昔話で「おじいさんは山へシバ刈りに」と出てくるのが、この柴。おじいさんは自分用か売るためか、燃料になる柴を取りに行っていたのです。

薪と柴の違い、初めて知りました。

でも、絵のベースである『報徳記』では薪と記してあるし、背負っているものはマキでもシバでも、良いのでは‥‥?

「確かに太い薪 (マキ) を背負う像もあります。でも実は、絵のような細い柴の枝ぶりを表現できるのは、銅像ならではなんです」

「鋳込み」と言って、溶かした金属を「型」に流し込んで作る技術の高さで発展した、高岡の銅器。

表面を削って立体を表現する石像などに対して、型を緻密に作ることで服のひだや人の表情まで、細かな表現をしやすいのが特徴です。

「それに金次郎は倹約を奨励した人でした。大きな薪を担ぐより、絵のように子どもでも拾ったりして集めやすい柴をたくさん背負っている方が、金次郎らしいと思うんです」

銅像なら、絵の通りの細い枝ぶりも表現できる。金次郎の人柄も伝わる。平和合金さんではそんな思いから、柴を背負った金次郎像を作り続けているのでした。

そしてリアリティの追求はこれだけではありません。

像の細部を見ていくと、平和合金さんの「金次郎愛」と、そのトップメーカーたる所以が明らかになってきました。

パーツで見る二宮金次郎像

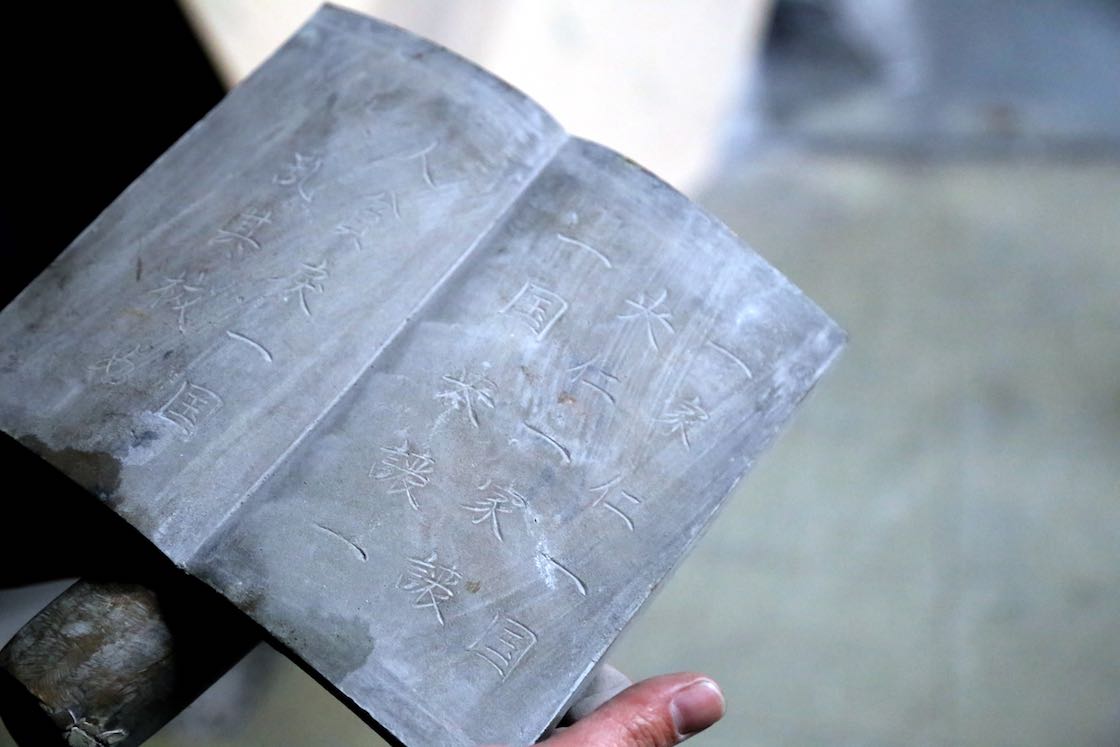

・読んでいる本は『大学』

手に持っている本は、金次郎が愛読していたという中国・戦国時代の思想書『大学』仕様。

見せていただいた本の原型には「一家仁なれば一国仁に興り、一家譲なれば一国譲に興り、一人貪戻なれば一国乱を作す。その機かくのごとし」という有名な一節が、しっかりと刻まれていました。

・布は布らしく

・端正な顔立ち

「顔は、原型師という型を彫る職人の個性が、よく出る部分です。うちの金次郎像は、男前だって評判なんですよ」

柴をはじめとした精緻なつくりとともに、その端正な顔立ちも、平和合金製・二宮金次郎像の人気の秘密のようです。

それにしても、どんな人がどんなタイミングで金次郎像を頼んでいるのでしょうか?

こんな人が、こんな場所に建てている

「小学校の校庭に建っているイメージがあると思いますが、近年は幼稚園や会社からの注文が多いですね」

金次郎の思想や生き様に共感する経営者の人が建てることが多いそうです。

それでも現在、平和合金さんが新たに製造する金次郎像は年間10体ほど。

平和合金さんが金次郎像を作り始めた90年前頃は、学校に金次郎像を設置することが全国的なブームだったそうです。

しかし現在ではすっかり需要が減り、製造の難しさもあって手がけるメーカーも数えるほどに。

そんな中でも平和合金さんが金次郎像を作り続けるのは、誰より藤田さんご自身が、金次郎を敬愛しているからでした。

生産数は年間10体。それでも作り続ける理由

「なんで作っているか言うたら、それはやっぱり二宮金次郎の哲学を売りたいからですよ」

江戸後期に、現在の神奈川県・小田原市の農家に生まれた二宮金次郎。幼い頃に両親を亡くしながら勉学と家の手伝いに励み、24歳で家を再興します。

その才を買われて幕府に取り立てられ、全国各地の村を復興。建て直した村の数は600にのぼりました。

「大事をなさんと思わば小なることを怠らず勤むべし、小積りて大となればなり」

などの格言が象徴するように、農家一軒一軒が身の回りでできる工夫を奨励して村全体の再建に取り組んだ、農業の改革者。

一方で、勉学に励みながら家を助けた少年期の姿は、親孝行の模範として明治以降の教科書にしきりに取り上げられるように。これが、昭和の「金次郎像」ブームに繋がっていきます。

「まぁ簡単に言うと金次郎像は親孝行せいと、こう言っとるわけやから」

と真顔で息子の和耕さんに告げる藤田社長。

「金次郎が苦労して家の再興を果たしたように、この会社もやっぱり先祖からの預かりものなんですよね」

「技術的にも、うちは金次郎像を手がけたことで、それまで花器など小さなものを手がけていたのが大きな銅像も任されるようになり、今があります」

「こうして先祖の預かりもので商売させてもらう以上は、像を通して二宮金次郎の哲学や生き様を知ってもらうことが、何よりの恩返しで、また次の仕事にも繋がっていくと思っています。

銅像を作りながら、日本の誰もが知っている人の思想を広められるってすごいことじゃないですか」

像を売るのでなく、金次郎の哲学を売りたい。

そんな平和合金さんでは、普及活動の一環で全国の自社製・金次郎像の目撃情報を募集しているそうです。

実は古い像は問屋さんを介して納めていたため、どこに設置されているかわからないものも多いとのこと。

手がかりは技術の証である背中の「柴」と、90年前から変わっていない端正な顔立ち。

見かけた方はぜひお知らせを!

<取材協力>

株式会社平和合金

富山県高岡市戸出栄町56-1

0766-63-5551

http://www.heiwagokin.co.jp/ninomiya/

文:尾島可奈子

写真:浅見杳太郎

*こちらは、2019年3月30日の記事を再編集して公開しました。

合わせて読みたい

〈 見慣れたアレの意外な真実 〉

普段何気なく使っているもの、見かけているもの。こんな背景があるってご存知でしたか?

北海道の民芸品「木彫りの熊」はいつ鮭をくわえたのか?

鮭をくわえた野性味あふれる熊の彫刻。そういえば、実家にある!おばあちゃん家で見たことがある!という方もいるかもしれません。

では、いつから“木彫り熊”が北海道土産の定番の1つとなったのか?誰がどこで最初に作ったものなのか?今回は“木彫り熊”のルーツを探るべく、北海道に足を運んでみました。

ハンカチはなぜ四角い?小さな布に込められたデザインの秘密

ひとくちにハンカチと言っても、今日を共にしているその姿はきっと人それぞれ。こんなに身近なのになぜ四角い形をしているのか、その理由も知りません。

ハンカチがどのようにデザインされ生まれてくるのか、ハンカチブランドのデザイナーさんに教えてもらいました。

生ものが一番難しい。手仕事で仕上げる「食品サンプル」作りの裏側

子どもから大人にまで注目される、本物さながらの食品サンプル。どのようにして作られているのでしょうか?その最先端の現場へお邪魔してまいりました!