京都の万年筆インク「文染」は、文具店と染め文化が生んだ“日本初”の書き味

エリア

文房具好きにおすすめしたい、TAG STATIONERYの万年筆ブランド「文染」

2019年春、文房具好きにはたまらないアイテムが誕生しました。

京都の染め文化が生んだ、日本初の「草木染めの万年筆インク」。

「文染 (ふみそめ)」という美しい名前のインクは全部で「藍」「葉緑」「梔子 (クチナシ) 」「地衣」の4種類。

名前そのままの天然素材から、色を抽出しています。草木染めで作った万年筆インクは、日本初とのこと。

生まれたのは京都。

それぞれ違う立場にある三者が運命的に出会って仕掛けた、これはひとつの壮大な「実験」だと言います。

開発秘話からパッケージに込めた意味まで、仕掛け人にお話を伺いました。

仕掛け人に聞く、「草木染めの万年筆インク」開発秘話

とある会議室に集まっていただいた3名の男性。

業界初である「草木染め」の染料を使った万年筆インクの、仕掛け人の皆さんです。

呼びかけ人はこの方、森内孝一さん。

京都の文具店が前身の文具・雑貨メーカー「TAG STATIONERY」で、商品企画マネージャーをされています。

TAG STATIONERYの本店があるのは、京都室町。染色文化が色濃く残るエリアです。

「そういう京都の文化を汲んだ文房具を作りたくて、はじめ合成染料で日本の伝統色を表現した万年筆インクを開発していました。

色味の再現をお願いしてしたのが、高橋さんです」

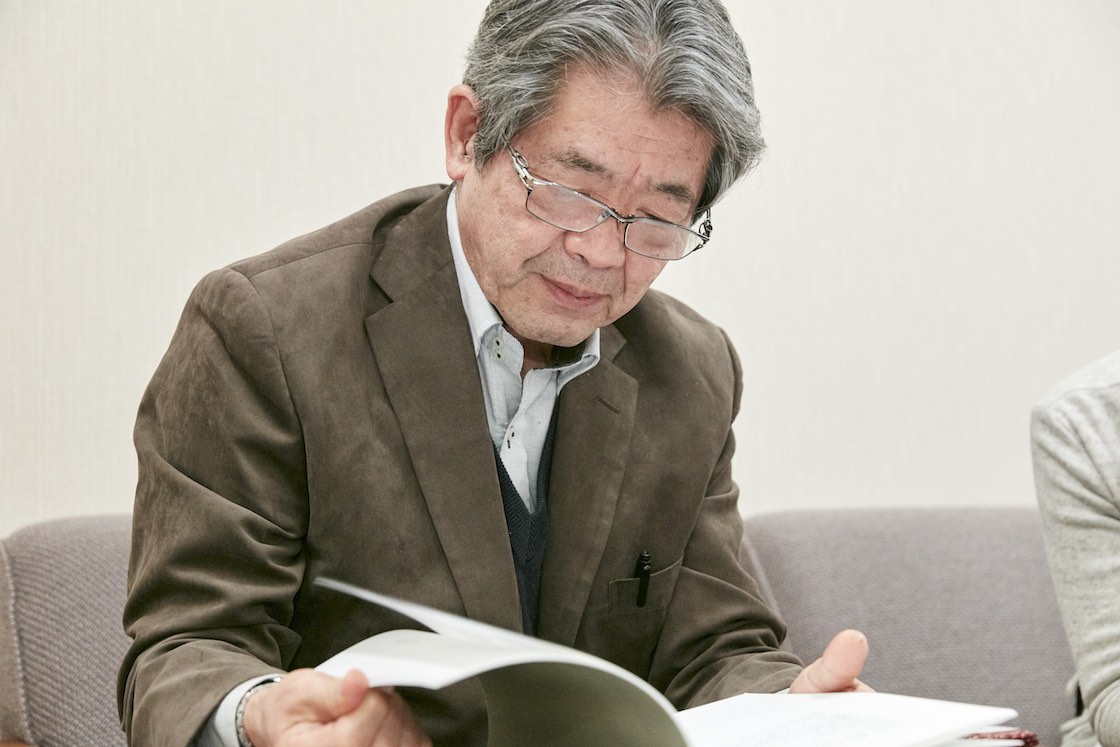

森内さんが頼ったのは同じく室町に構える「京都草木染研究所」顧問、高橋誠一郎さん。「草木染めの万年筆インク」2人目の仕掛け人です。

TAG STATIONERYと京都草木染研究所は立地的にもご近所の間柄。

同じ染め文化の町に生きる者同士、森内さんは前作の開発段階から、高橋さんにこんな話をするようになりました。

「どうせなら、いつか草木染めに使う天然染料でインクを作りたいですね」

京都の染織業界で、職人たちからも頼りにされる「色」のスペシャリスト高橋さんの、最初の反応はしかし、「難しい」でした。

草木染め研究のスペシャリスト、高橋誠一郎

「洗濯機が家庭に普及してから、日本の染め物は洗っても色落ちしない合成染料主流にガラリと変わりました。

その中で付加価値を出すために『天然染料で染めたい』という相談はたくさんいただくのですが、色の持ち具合や発色の良さでは、合成染料に負けてしまいますからね」

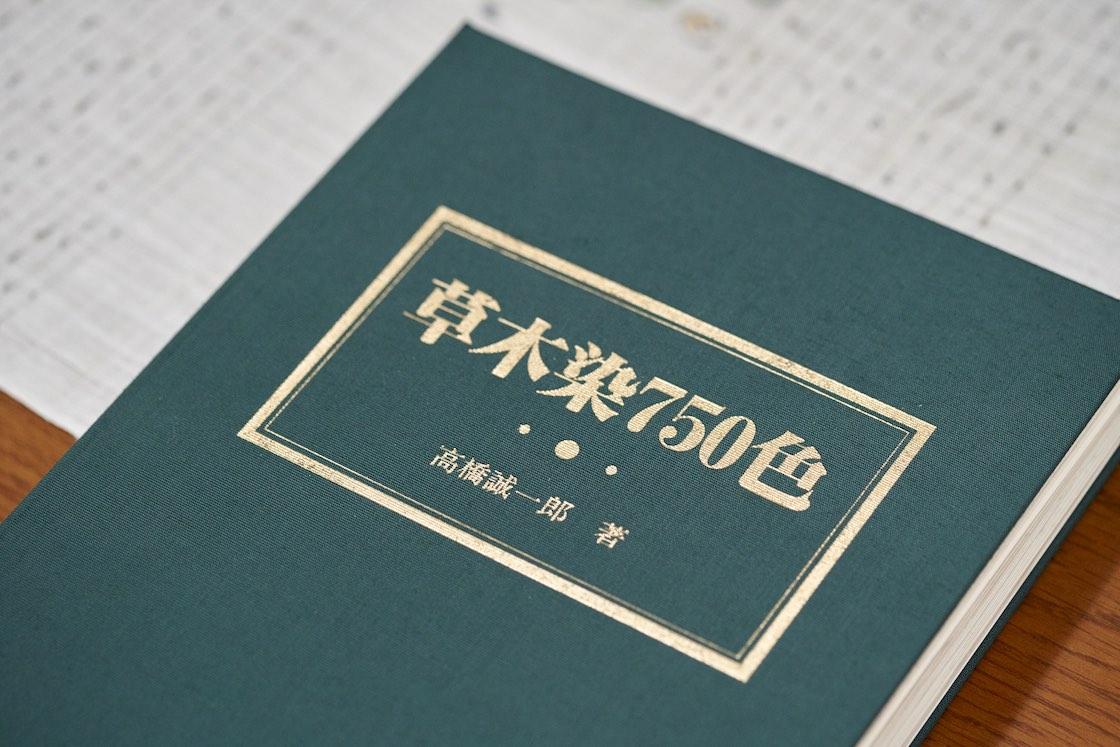

「使用にかなう天然染料の研究は、40年、50年とずっと続けて来ました」

定年となる年齢を越えても、周囲の要望から研究を続けてきた高橋さん。今でも常時、20種類以上の染料の開発を同時進行で手がけているそう。

しかし、長年の取り組みの中でも、紙に着色させる草木染めのインク開発は研究者として初めてのことでした。

「天然染料で作るインク」がなぜ難しいのか?

草木染めに使う天然染料のほとんどは、そのままでは透明に近い色。

通常の染織は、生地に浸した液体の染料を化学反応で水に溶けない性質に変化させ、繊維に固着させることで色をつけます。

しかしインクは、液体でなければ使えない。しかも紙の上で、天然の成分が長期間、色褪せずに持つだろうか。

液体のまま着色させる染めノウハウもあるものの、液が強い酸性になるため、きっと万年筆のペン先を痛めてしまう。

「これは全く新しい技術開発になる」

染めを熟知する高橋さんだからこそ、「天然染料で作るインク」の難しさが見えていました。

「でも技術者として、相談を受けたら何でもやりたいほう。難しくても、ニーズがあるのならつい、やってしまう性格なんです」

いつか、どこかから相談が来た時にはすぐ応えられるよう、日々の研究で得たノウハウは常にストックし、一番最初に依頼に来た人にだけ、ふさわしいアイデアを提供することにしています。

「難しい。でも、チャレンジしてみようか」

こうして、それまで誰も成功したことのない「草木染めの万年筆インク」の開発が始まりました。

大事にした2つのこと

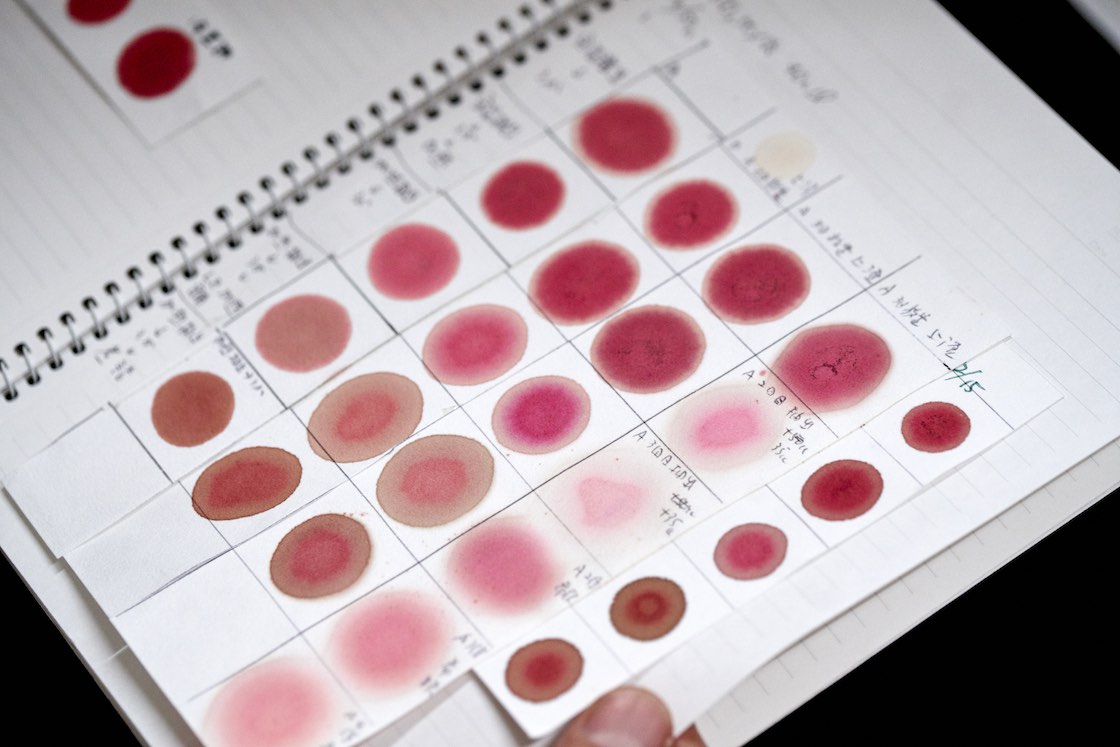

目の前の難題に対して高橋さんが決めたのは、大きく2つのことでした。

ひとつは、しっかり色がでる素材を使うこと。

もうひとつは、筆圧によってインクの色合いが変わるような調合をすること。

「色の再現だけなら合成染料でもできてしまいます。でも、このインクは天然“風”でなく、本物の植物素材を使っていることに価値がある。

機能性だけを求めない、こういう詩的なものをせっかく作るんだから、何かインクの書き味にも個性を持たせたいなと思いました。

それで、ちょうど筆のように書いた人の筆圧が相手に伝わるインクに出来ればいいなと。濃淡による色差や、彩度の差が大きくでるような混色を意識しました」

草花、石、樹皮、キノコ、トンボにカタツムリまで。何千という原材料を、高橋さんは自らの足で全国に採取しに行きます。

そうした山谷海あらゆる選択肢の中から目利きした素材に、少しの化学の力を加えて生まれたのが「藍」「葉緑」「梔子 (クチナシ) 」「地衣」の4つの草木染めインクです。

草木染めの万年筆インク「文染」の4色

藍

「藍は藍染の藍ですね。もとは水に溶けない顔料なんですが、それをちょっとだけ、化学反応させて。水に溶ける形に変えたんです」

淡い水色から藍ならではの深い青さまで、筆圧によっても美しい青のグラデーションが楽しめます。

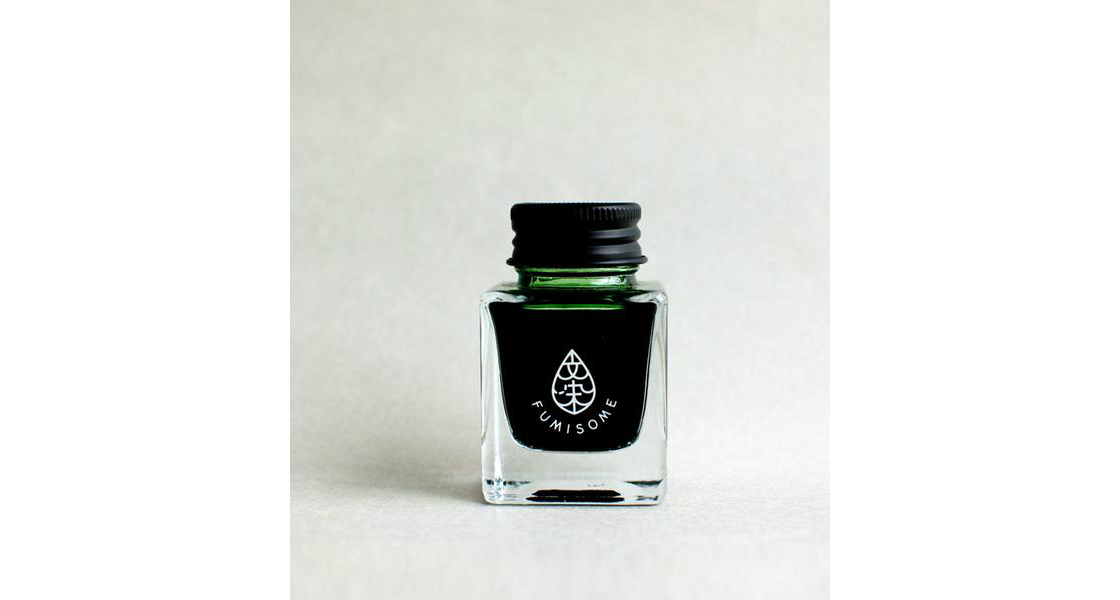

葉緑 (はみどり)

「これは葉緑素そのものです。例えばほうれん草の緑ですね。

でもほうれん草を煮ても、煮汁はほとんどグリーンにならないですよね。葉緑素は水に溶けない油性の染料なんです。

それを、アルカリで処理して不純物を取り除いて、液にしたものです」

ことも無げに語られますが、業界では退色しやすいことで知られる染料だそう。それを「まぁなんとか、いろいろやって」高橋さんは美しい緑色のインクを生み出しました。

梔子 (クチナシ)

「黄色は、クチナシの実ですね。昔から、料理にたくさん使われています。

栗きんとんの色はクチナシの実で染めているんですよ。年末になると料理人の方がよく、染料を買いに来られます」

地衣 (ちい)

最後に、あまり聞きなれない「地衣」。深い紫色をしています。

「これは実際に素材をご覧になった方がいいですよ。元はこんな姿なんだって、びっくりすると思います」

そう語るのは、3人目の仕掛け人、綾 利洋さん。

代表を務める京都のデザイン事務所o-lab inc.が、今回の万年筆インクのデザインを森内さんから一任されました。

「地衣って、菌類なんですよ」

「古い石垣とかに、アザみたいに薄いグリーンのもの、ついてたりしますよね。それから松や梅の木、桜なんかにべちゃっとついている緑色のもの。あれが地衣です。

なんせ、変わってます。菌糸の間に、藻類の細胞が入っている。お互い全然違う生き物同士が、自然界でうまく巡り合って、地衣という特別な生物になっているんですよ」

それが、こんな鮮やかな紫に。デザインに当たって高橋さんのラボを訪れた時、綾さんはこの天然素材の世界に衝撃を受けたと言います。

デザインを手がけたのは、元・有機化学者

「私自身が実は大学院まで、有機化学の研究をしていたんです。ラボに伺った時は、その頃の面白さが蘇るようで。

こうした自然界にある菌類が、化学反応によって鮮やかな紫色になる。すごく楽しい実験という感覚を覚えました」

「だからパッケージも、コスメティックにきれいな形にするのとは今回は違うかなと。

感情に訴えかけるような、植物の知的な実験、というテーマが浮かんできました」

主役はインクそのもの、という思いから、ボトルを入れるのはシンプルな白の紙箱。

商品の取り扱い説明書は人工的な印象になるので入れない。代わりに箱の内側に、必要な情報を記しました。

「箱のフタを引き上げると、そこに情報の花がパッと咲くみたいに」

ラボを訪れた際も、「これは何ですか?」と新しい素材について話が盛り上がる3人。

「今度は赤いインクも作りたいんですけどね、これが難しくて‥‥」

と高橋さんが語るように、日本初の草木染めの万年筆インクは、まだ4色が出たばかり。

3人の楽しい実験は、まだまだ続きます。

<掲載商品>

「文染」 (TAG STATIONERY)

<取材協力>

文具店TAG 寺町三条店

京都府京都市中京区天性寺前町523-2

075-223-1370

(営業時間:10:00~19:00)

https://store.tagstationery.kyoto/

文:尾島可奈子

写真:木村正史

*こちらは、2019年4月4日の記事を再編集して公開しました。