「雪は天からの手紙」中谷宇吉郎 雪の科学館で氷の世界を体験

エリア

雪景色といえば有名なのは金沢の兼六園。雪吊りの松がたわわに雪を抱える景色はきらきらとまぶしさを感じます。

そういえば大人になると、雪を楽しむ機会は少ないかもしれません。もっと雪を味わうために、金沢から電車で約30分、加賀の片山津へ移動してみます。目的地は「中谷宇吉郎 雪の科学館」、行ってきます!

「雪は天から送られた手紙である」

——— 雪は天から送られた手紙である

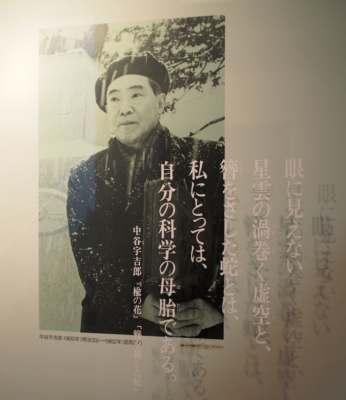

この素敵な言葉を残したのは、加賀市片山津出身の中谷宇吉郎(なかや・うきちろう)(1900〜1962)。雪の結晶の美しさに魅せられ、世界で初めて人工的に雪の結晶を作り出すことに成功したという科学者です。

雪や氷に関する科学の分野をつぎつぎ開拓し、活躍の場はグリーンランドなど世界各地に広がったといいます。趣味も幅広く、絵をよく描き、随筆や映画作品を通じて科学の魅力をやさしく紹介しました。

「中谷宇吉郎 雪の科学館」は、そんな宇吉郎の人柄や研究の成果を、展示や映像だけでなく実験などを通じた体験で楽しむことができるというのです。

白山を望み、柴山潟に接するという環境のなかで、雪をイメージした六角塔3つを配置して設計されたというこちらの施設。(設計:磯崎新氏)。エントランスホールの天井を見上げると、なんと雪の結晶と同じ六角形!これは、雪づくしが楽しめそうな予感です。

まずは、宇吉郎の「ひととなり」ゾーンから。こちらでは、宇吉郎の生涯や人となり、科学、芸術、生活をはじめ、人や自然との出会いなどについて紹介しています。

「雪の結晶」に魅せられる

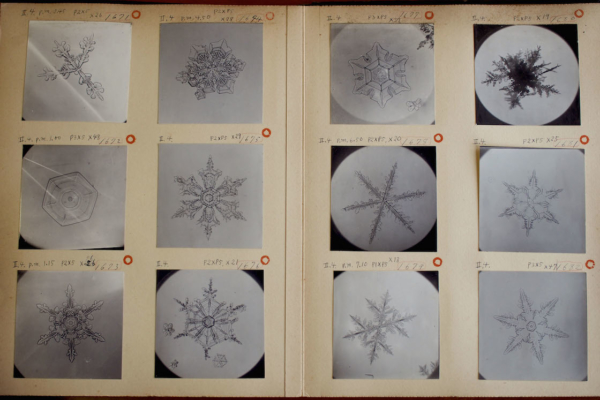

宇吉郎は、人工雪をつくる前には天然雪の研究をしていました。雪の結晶を顕微鏡で観察するところから始め、雪山に冬じゅうこもって3,000枚もの雪の結晶の写真を撮影したのだといいます。

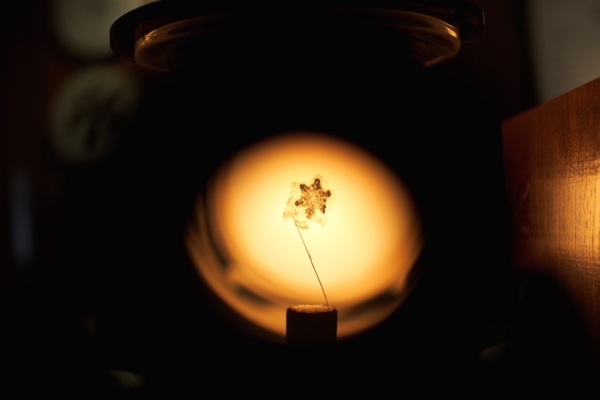

宇吉郎が人工雪をつくって研究したという常時低温研究室の展示では、世界で初めて宇吉郎が人工雪の作製に成功した装置(レプリカ)を見ることができます。研究と言えど、「いろいろな種類の雪の結晶を勝手に作って見ることが一番楽しみなのである」と随筆の中で宇吉郎は語っています。

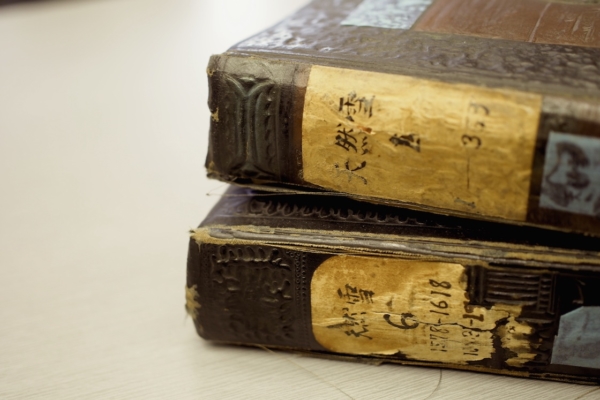

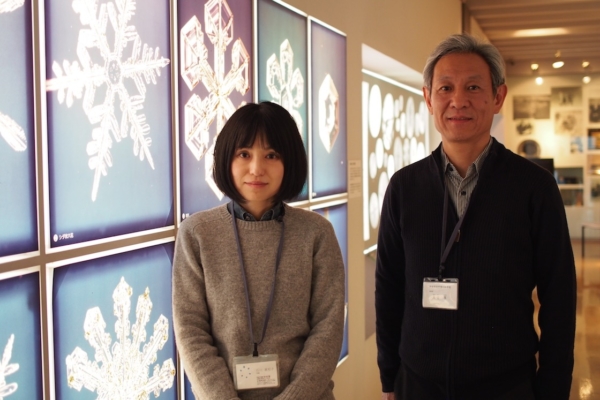

学芸員の石川さんに、宇吉郎が雪の結晶写真をまとめた実物のアルバムを見せていただきました。写真乾板に撮られた陰画は焼き付けされて、撮影順にアルバムに貼られ、通し番号がつけられたそう。天然雪のアルバムだけで12冊、人工雪の方は9冊に及びます。

温度や湿度などの状況でどんな形の結晶ができるのかを調べ、いろいろな結晶の形を分類したという宇吉郎。その過程は相当なものだったに違いありません。私たちが雪の結晶としてイメージするシンプルな六角形の雪の結晶は、水蒸気が少なめの時にできるもので、いろいろな形の結晶の中では、ほんの一部なのだそう。

続いては、雪と氷の実験です!

ダイヤモンドダストに氷のペンダント。雪と氷の実験を満喫!

私がひそかに楽しみにしていた雪と氷の実験!こちらではいろいろな実験観察を体験することができます。みなさんにはぜひ実際に体験していただきたいので、少しだけ様子をご紹介します。

このほか、氷の中の美しい模様「チンダル像」を観察する実験など、さまざまな体験が待っています。館内のところどころで歓声が。みなさん楽しんでらっしゃるようです。

宇吉郎の海外での研究についての展示や、宇吉郎に関する映像が観られるなど盛りだくさんの「雪の科学館」。大人も子どもも、たっぷり楽しめる空間でした。

雪を満喫したら、ひと休み。併設のティールーム「冬の華」からは、柴山潟を一望できる絶景を望むことができます。この日はあいにくの曇天でしたが、水面にはたくさんの水鳥たちが羽を休めていました。

柴山潟に降る雪を眺めながら、学芸員の石川さんが教えてくれたお話を思い出していました。

雪の結晶は、高い空の温度や湿度によりさまざまな形をつくります。「空から降ってきた雪の結晶を地上で受けとってみると、結晶が空の様子を教えてくれるようだ」。研究中、そんな風に感じた宇吉郎は『雪は天から送られた手紙である』という言葉をのこしたのだそうです。

片山津のこの地で生まれた中谷宇吉郎さん。大人になってからは東京や北海道、世界各地で活躍しましたが、その根っこにあったものはやはり、小さい頃に慣れ親しんだ片山津の雪景色だったのではないでしょうか。片山津の雪と「中谷宇吉郎 雪の科学館」。みなさんもぜひ訪れてみてください。きっと、素敵な雪に出会えます。

中谷宇吉郎 雪の科学館

石川県加賀市潮津町イ106番地

0761−75−3323

http://kagashi-ss.co.jp/yuki-mus/yuki_home

文・写真:杉浦葉子

この記事は2017年2月7日公開の記事を、再編集して掲載しました。