世界が愛する「コーノ式」コーヒーサイフォンが生まれた背景とは

エリア

みなさん、コーヒーはお好きですか?

ミルで豆を挽いたり、ハンドドリップで淹れたり、こだわりをもってコーヒーを楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。

ペーパードリップ、ネルドリップ、コーヒーマシーン‥‥様々なコーヒー抽出機がありますが、今日はこちら。

コーヒーサイフォンのお話です。

フラスコでお湯が沸騰するポコポコという音。お湯が上がっていったと思ったら落ちてくる様子。

まるで実験器具のようでもあり、見ているだけで楽しくなります。

今から90年以上前に、一人の青年が国産初のサイフォン抽出器を開発。それを「コーヒーサイフォン」と名付けました。

いったいどんな方が開発したのか。

「美味しいコーヒーを飲みたい」

1人の青年の熱い想いから生まれたコーヒー器具の物語です。

「もっと美味しくなるんじゃないか」

巣鴨駅から徒歩3分ほど。住宅街を歩いていると、コーヒーのいい香りがしてきます。

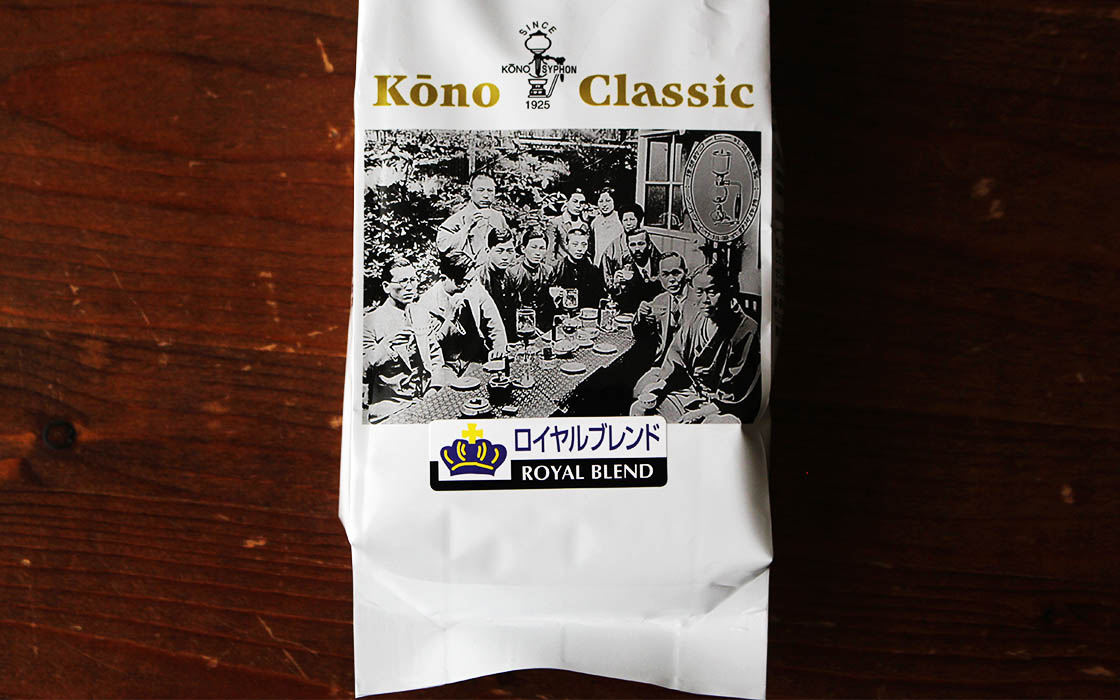

創業94年、珈琲サイフォン株式会社さん。

コーヒー器具の製造・販売、豆の焙煎・販売を行なっています。

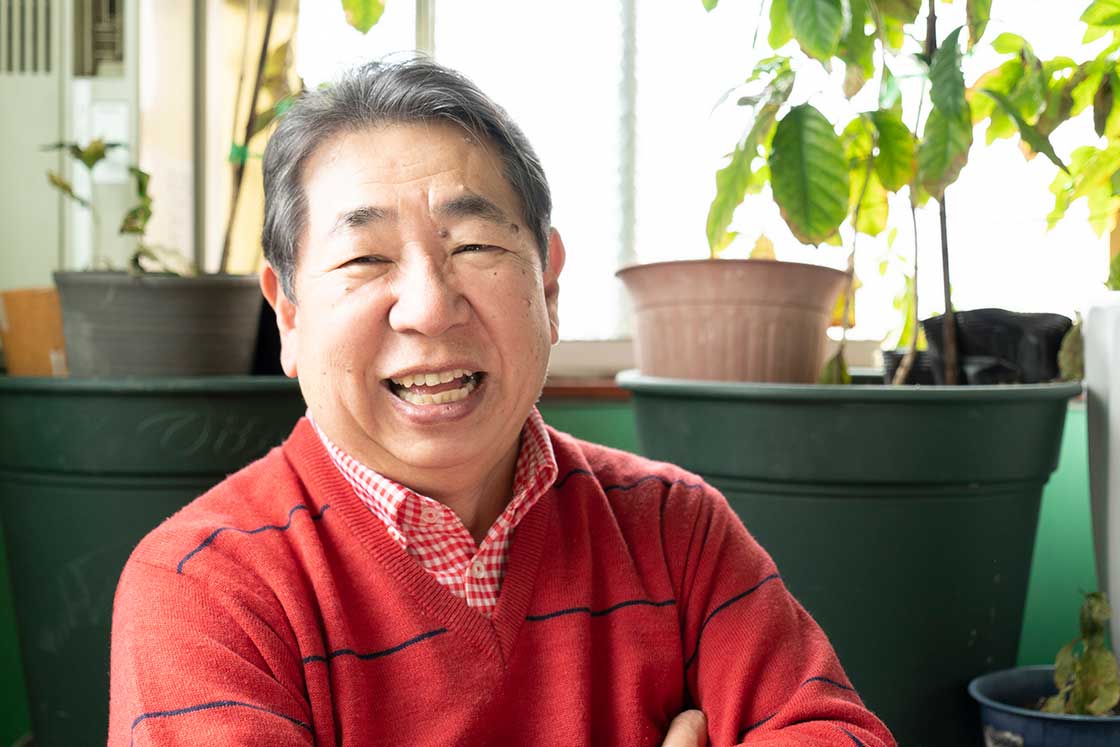

「コーヒーサイフォンを開発したのは私の祖父、河野彬(こうの あきら)です」

そう話すのは、珈琲サイフォン株式会社代表の河野雅信(こうの まさのぶ)さん。

開発者の名前から「コーノ式」として世界に知られるこのコーヒーサイフォンは、どのようにして生まれたのでしょうか。

1919年(大正8年)、九州帝国大学医学部助手だった彬さんは、外務省嘱託の大使館付医務官としてシンガポールに渡りました。

「どうやら、シンガポールで飲んだコーヒーの味が気に入らなかったようで‥‥お酒も飲まない人だったので、味覚もクリアだったんだと思います」

当時のシンガポールのコーヒーは、インドネシア産の低級品の豆を真っ黒に炒り、棒でたたいて潰したものを布に入れて、大鍋で煮出すといったもの。そこにお砂糖とミルクを入れたものが一般的でした。

「もっと美味しくなるんじゃないか」

そう思ったのがきっかけでした。

開発の元となったのは医療器具だった

日本にコーヒーが伝わったのは江戸時代の頃。彬さんがシンガポールに渡った当時は、ネルドリップで淹れる本格コーヒーが人気になっていました。

日本ですでにコーヒーを嗜んでいた彬さん。どうやったら現地で美味しいコーヒーを抽出できるのか研究をはじめます。

「当時、シンガポールはイギリス領だったため、海外のコーヒー器具が輸入されていました。それを集めて、いろいろ試してみたようです」

ヒントになったのは、イギリス人のロバート・ナピアがサイフォン原理を使って発明したコーヒー抽出機でした。

ナピア式は、粉を入れるロートとお湯を入れるフラスコ部分が左右に分かれていて、お湯が沸くと粉の方に移動し、冷めると戻るという仕組み。

「ナピア式にはいくつか欠点がありました。まず、使われていたフィルターは、金属に穴を開けただけのものだったため、お湯と一緒に粉も戻ってきてしまう。また、密閉されているので撹拌もできない。

それらを改善するために、身近にあった道具を使っていろいろ工夫したようです」

身近な道具?

「医療器具です。祖父は、医療用品の輸出ビジネスも行なっていたので、身の回りに様々な器具が揃っていました」

なるほど!コーヒーサイフォンがどことなく実験器具のように見えるのは、実際に医療器具が開発の元になったからだったんですね。

1921年、帰国した彬さんはその後も開発を続け、1925年(大正14年)、ガラス製コーヒー器具「河野式茶琲サイフオン」が販売されました。

「コーヒーの持ち味を素直に抽出する」をモットーに

彬さんが開発したサイフォンの最大の特徴は透明な「ガラス製」であること。

「ガラスにすることで、抽出されている状態が見えるというのがポイントです」

「開発当時は硬質ガラス(耐熱ガラス)ではなく、並ガラス(耐熱ではないもの)を使っていたので、耐熱温度差で割れてしまうことがあったようです。

帰国後、日本で作られ始めていた耐熱ガラスを使うようになって完成しました」

彬さんがこだわったのは「コーヒーの持ち味を素直に抽出する」こと。

その後、その思想を受け継いだ2代目の河野敏夫(こうの としお)さんも改良に改良を重ねます。

「うちは濾過器(フィルター)も他のメーカーのものとは全く違います。コーヒーがフラスコに落ちてくる時に、灰汁が一緒に入らないようになっています」

余計な雑味が入らないように改良を重ねたフィルター部分。その仕組みは‥‥企業秘密です。

喫茶店ブームに乗って広がったコーヒーサイフォン

1970〜80年代にかけて、日本では喫茶店ブームが起こり、一番多い時で18万軒ほどあったそう。

それまでネルドリップが主流だった喫茶店に、コーヒーサイフォンが並ぶようになりました。

「ドリップの場合、抽出時にお湯をゆっくり注ぎ続けなければなりません。たとえば、お客さんが4人来て、ブレンド、モカ、ブラジル、コロンビアと別々のコーヒーを注文されると、1杯淹れるのに5分、全員分淹れるのに20分もかかってしまい、同時提供ができません」

そのため、効率を考えてブレンド1種類しか提供しないお店もあったとか。

「サイフォンの場合、器具さえ用意して複数並べておけば、同時に淹れることが可能です。抽出中はフラスコをずっと加熱しているのでドリップよりも熱い温度で仕上がり、カップを温めておかなくても大丈夫です」

サイフォンは味も安定していると言います。

「ドリップで安定した味を出すには、1日100杯淹れる練習をして5年はかかります。そのぐらいやらないとダメ。それでも淹れる人によって味が変わります。

うちのサイフォンだったら、20時間ぐらい学べば安定した味になるし、淹れる人によってのバラつきもありません」

そうした機能性の高さから、コーヒーサイフォンは一気に喫茶店で広まっていきました。

コーヒーを上手に淹れる秘訣

大切なのは道具の使い方だと雅信さんは言います。

「この器具を使うには、どうやったら美味しく淹れられるのか。器具の構造には全て意味があります。

例えば、ドリップの場合、コーヒーの粉さんとお湯さんがお話ししなくちゃいけないんです」

お話しというと?

「時間をかけて淹れる。早く淹れるとお湯がさんが“こんにちは”“さようなら”で通過するだけなんです。それでは、ローストした豆の表面の色が流れ出ただけの黒いお湯になってしまいます」

あ、なるほど!すごくわかりやすい。

「コーヒーの粒子にお湯さんが遊びに行って、“あんたどうしてたの?元気してる?”みたいな長話をする間がなくちゃいけない。その間にエキスが出るわけだから」

エキスで少し濃くなったお湯さんがまた隣の家へ、そのまた隣の家へ‥‥

「遊びに行ってお煎餅食べたり、ケーキ食べたりしながら落ちてくる必要があるから、ドリップはゆっくり淹れる。それさえわかれば、ものすごく上手に淹れられます」

サイフォンの場合は、途中の攪拌で仲良くさせてあげられるので、安定した味になるのだそう。

3代にわたる開発の歴史。いまだ尽きないコーヒーへの探究心

世界的にも古く、日本では大正時代から続く唯一のコーヒー器具メーカーである珈琲サイフォン株式会社。

コーヒー器具を作って販売するには、焙煎のこと、淹れ方のこともぜんぶ知っていなくてはいけないと、日々研究し、開発を続けています。

「創業90周年(2015年)の時に、新しいドリッパーを作りました。“ペーパーでネルドリップと同じくらいの味わいを出したい”という2代目の想いに、47年かかってようやくたどり着きました」

「よく、これまで飲んだ中で一番美味しいコーヒーは?って聞かれますが、そんなの無い。だって、満足したらそこで終わっちゃうじゃないですか。

いつも、次は何?もっとないの?という探究心があるから続けられるんです」

数年前から、沖縄でコーヒー農園をはじめた雅信さん。

「去年、収穫できそう!って言ってたら、台風でやられました」

ゆくゆくは、農園のコーヒーで、泡盛メーカーさんと一緒にコーヒー泡盛を作りたいと思っているのだとか。

コーヒーへの飽くなき探究心はまだまだ続きそうです。

取材後、自宅でコーヒーの粉さんとお湯さんのおしゃべりを意識しながら淹れてみたところ、驚くほど味が変わりました。

もちろん、プロの腕前には程遠いですが、ものには理屈があり、道具は正しく使わなくてはいけないのだと実感しました。

受け継いだのは技術だけではなく、「美味しいコーヒーを飲みたい」という熱い想い。

道具に込められた作り手の想いが伝わってきました。

<取材協力>

珈琲サイフォン株式会社

東京都文京区千石 4-29-13

03-3946-5481

文:坂田未希子

写真:中村ナリコ

※こちらは、2019年5月7日の記事を再編集して公開いたしました。

関連商品

-

ステンレスワイヤのコーヒードリッパー

2,750円(税込)

-

家事問屋 ワンドリップポット

3,850円(税込)

-

奈良藤枝珈琲焙煎所 厳選素材のオーガニックブレンド 200g 粉/紙フィルター用

1,728円(税込)